巍巍太岳,记忆着岁月的沧桑,回响着历史的余音。回溯过往,风云激荡的年代里,革命先辈们曾在这里留下战斗的足迹。也是在这方浸染着鲜血和汗水的红色土地上,勤劳质朴的老区人民演绎了民族的不屈。

毋庸置疑,临汾作为革命老区,尤其是本期我们梳理的东线这些县份,曾为中国革命和建设做出过不可磨灭的贡献,因而留下了大量的红色遗迹。时至今日,当地依然传扬着红色故事,赓续着红色基因,成为世代老区人民坚守的精神财富。

融合回顾历史、缅怀先烈等内涵的红色旅游,被誉为是“贴近历史和生活的大课堂,也是新形势下人文精神、榜样精神的回归。”实际上,作为一种“主题旅游”形式,红色旅游不仅意味着精神财富,也正在创造着物质财富。近年来,我市安泽等地就深度挖掘县域红色旅游资源,大力发展红色旅游,已成为当地经济发展的着力点之一。

——编 者

★安泽县

沁河庄刘少奇路居地

安泽县是有光荣传统的革命老区,抗日战争和解放战争时期,刘少奇、朱德、邓小平、陈赓等老一辈无产阶级革命家曾先后在这里生活、战斗过,留下了光辉的足迹。我党老一辈革命家在这里运筹帷幄、决胜千里,安泽儿女英勇杀敌、立马太岳、血溅沁河、可歌可泣。因此,安泽又有“太岳山上的小延安”之称。

安泽是太岳革命根据地的腹心地区,1942年10月至1944年11月,为适应开辟岳南、东进中条、南进晋豫的抗日形势需求,太岳区党委、行署、军区等机关由沁源县南迁至安泽(当时属冀氏县所辖)小李村、桑曲一带。作为当时全区的政治、经济、文化中心,安泽人民为支持八路军开展对日作战,壮大敌后武装力量提供了充足的粮食、兵源,在太岳革命根据地成长、壮大的发展历程中起到了承前启后、继往开来的战略作用。近年来,该县充分利用厚重的红色旅游资源,发展红色旅游,太岳行署小李村旧址、太岳军区司令部桑曲旧址及沁河庄刘少奇路居是其中的代表。此外,朱德路居地旧址、邓小平路居地及石槽会议旧址正在规划建设中,未来也将成为该县重要的红色旅游景点。

红色景点链接》》》》》

◆沁河庄刘少奇路居地 位于安泽县和川镇沁河庄村,是一处全面反映我党卓越的领导人之一刘少奇同志革命史实的路居地。1942年10月19日,刘少奇越过白(圭)晋(城)铁路,到达太岳军区司令部驻地沁源阎寨村,因遇日军“扫荡”,遂转移到安泽县穆家垣停留了大约一个月,在这期间对太岳区开展对敌斗争和减租减息等各方面工作做了指示。

沁河庄是岳北根据地的核心区域,岳北根据地的运输大队驻扎地。刘少奇先后两次来到沁河庄,在此生活战斗,与沁河庄人民结下深厚的感情,新中国成立后曾派医疗队根治了附近老百姓的水土病。与此同时,这里是抗战初期我党开辟太岳根据地的核心区域。

刘少奇路居地占地约200亩,目前,景区有刘少奇路居旧址、刘少奇纪念壁、少奇广场、穆家堡、拓展广场、拓展步道等游览点。

◆太岳行署小李村旧址 位于安泽县杜村乡小李村碱土院自然村中,包括太岳行署小李村旧址正院、太岳行署小李村旧址东跨院及太岳行政干校旧址。南临兰河,隔河为碱土院南山,北依碱土院北山。正院设财政部、民政部,东跨院设宣传部、组织部及随从人员办公用房。太岳行政干校旧址为干部轮训地。

1942年秋,太岳行署由沁源县迁往安泽县小李村,行署主任牛佩琮、副主任裴丽生在这里主持工作,领导这一地区的抗日武装,薄一波同志经常来此检查指导工作并作重要讲话,肯定安泽、冀氏两县群众工作到位,在1943年、1944年的大生产救灾运动中,领导太岳区人民战胜了灾荒,渡过了难关,为全区大生产运动开展创造了经验。

◆太岳军区司令部桑曲旧址 位于安泽县杜村乡桑曲村中。旧址为一民居。1942年,太岳军区司令员陈赓率军区司令部由沁源迁往安泽县桑曲村,在此驻扎两年八个月,期间指挥太岳军区部队对日作战,著名战役有关圣岭战斗、小曲伏击战等。

1941年7月25日,陈赓司令员和98军军长武士敏在此有一次著名的“桑曲会谈”,该会谈达成了以沁河为界共同抗日的两军协议。

◆安泽县烈士陵园 位于安泽县城南部。1947年,安泽县为在抗日战争、解放战争中牺牲的烈士于县城东川口村立碑。2005年迁移至凤池村南。陵园坐南向北,中轴线布局,现存有碑廊、纪念塔、通道等建筑。

◆王光烈士陵园 位于安泽县杜村乡东唐村。1943年10月7日,在组织群众转移中,时任冀氏县(今安泽县冀氏镇)四区副区长王光,与秋季“大扫荡”的日军遭遇。为了掩护群众,引开敌人,她立即向敌人投出手榴弹,把敌人引向自己,随即被包围。面对日军的软硬兼施,王光坚强不屈,大义凛然。气急败坏的日军惨绝人寰地将王光割耳、割舌、剜眼、削鼻、割乳、剖腹。王光壮烈牺牲,年仅23岁。反“扫荡”胜利后,人们将王光遗体安葬在杜村辛庄的北山脚下。1947年,太岳二专署为王光烈士树碑立传,号召全区人民向她学习。

★古县

古县烈士陵园

古县是革命老区。1936年东征红军曾转战于此。抗日战争时期,朱德总司令率八路军总部转战古县,在草峪岭、七里坡阻击日军,迟滞日军对临汾的进犯。古县曾驻扎过中共中央北方局、八路军129师与决死一纵队,曾是中共太岳区党委及所属政、军、群组织驻地之一,是太岳革命根据地门户和前哨阵地,是开辟岳南革命根据地之后的重要咽喉和屏障。同时,古县是1940年太岳军区部队发起的晋家山保卫战主战场,打退了阎顽军和日军对抗日根据地的联合进犯,保卫了太岳抗日根据地。

红色景点链接》》》》》

◆古县烈士陵园 位于古县岳阳镇张家沟村东北屏风山上。为纪念在伟大的抗日战争和解放战争中牺牲的八路军、决死队和人民解放军烈士,新中国成立以后,当地政府将烈士遗骨集中掩埋在湾里村北,建烈士公墓。1971年,古县建制后,经批准将烈士公墓迁往城东屏风山上。2003年,建成了占地4100平方米的烈士陵园。

陵园正中为古县革命烈士纪念碑,碑高12.5米,汉白玉镶嵌而成。纪念碑后为烈士公墓,用网片混凝土堆砌而成,左侧刻着太阳,右侧刻着月亮,象征先烈的丰功伟绩与日月同辉。园北为六角英烈亭,汉白玉石材构件。英烈碑为六棱柱形,铭刻着428位烈士英名。

◆古县北平革命烈士公墓 位于古县北平镇辛庄村。为了纪念在1941年11月黄土梁战斗中牺牲的八路军38团3连当过红军的连长鲁全及其他11名战士,当地军民于1942年12月将12位烈士遗骨集中埋葬,建立了“黄梁山烈士公墓”。2012年,古县北平镇党委、政府重建黄土梁烈士公墓,修建烈士纪念亭,重立烈士纪念碑。

◆贾寨村烈士墓 位于古县北平镇贾寨村。1943年日寇进围沁源,太岳区党委、军区、行署、后方医院等机关被迫南移,进驻贾寨。薄一波、陈赓、裴丽生等在贾寨指挥军民奋勇杀敌,至1945年陆续迁离,贾寨村民为保卫领导机关、救护伤病员做出了巨大贡献。当地军民将1938年至1945年期间,在村后方医院牺牲的386旅和决死一纵队烈士李维屏等数十人埋葬于村东山坡。2013年,贾寨村重修烈士墓,重置英烈遗骨。

★浮山县

八路军总部驻地旧址

浮山县是革命老区,老一辈无产阶级革命家朱德、彭德怀、邓小平、陈赓等在这里留下了光辉的足迹。

1936年红军东征期间,曾转战浮山,点燃了革命的火种。1938年2月下旬,朱德总司令率八路军总部曾转战浮山县榆社、山交等村庄,并亲自步行至李凹庄,为决死第三纵队演讲、鼓舞士气。1942年,中共中央北方局委员、太行军政委员会书记、第129师政治委员邓小平在浮山县寨疙塔乡亲自指挥太行、太岳和决死队发起浮翼战役,沉重打击了阎顽军对我根据地的进攻。1941年1月,山西新军212旅在浮山发起佛庙岭战斗,成功粉碎日军对212旅的合围计划,毙伤日、伪军400余人。

红色景点链接》》》》》

◆八路军总部驻地旧址 位于浮山县寨圪塔乡山交村。1938年2月下旬,朱德总司令率八路军总部从洪洞县马牧村向太行山挺进。当行至古县时,与日军第108师团104旅团3000余人正面相遇。为了给驻扎在临汾的中共中央北方局安全撤离赢得时间,朱德总司令带领部队与当地武装与日军激战数日之后,带领队伍战略转移至浮山北境,经刘垣沿浮岳边境向东南进抵沁水境内,然后又折回浮山的榆社村。

朱德总司令入浮之后,第一站是榆社村,在榆社休整两天之后,继续向西行进,经范村、侯寨、院头村至山交村,在此驻扎休整9天,期间与彭德怀副总司令会合。

在浮山的11天时间里,朱德总司令运筹帷幄、指挥抗战,并亲自步行至李凹庄向决死三纵队官兵演讲,鼓舞士气。他与彭德怀副总司令、左权副参谋长、任弼时主任到观音庙、高家庄等山庄窝铺深入农户访贫问苦,发动群众减租减息,宣传党的抗日救国十大纲领,号召人民动员起来,抗击日寇保卫家乡。从此,这里点燃的抗日烽火迅速燃遍整个浮山县和太岳山区。

◆“四·一五”战役指挥部旧址 位于浮山县寨圪塔乡川口村岔上自然村。1942年1月中旬,日军在同蒲铁路沿线集结兵力,以41师团为主,辅以阎36师团一部,约7000余人,对浮山县、青城县抗日根据地进行全面“扫荡”。根据地军民经过20余天的艰苦奋战,粉碎了日军的“扫荡”。阎61军联日反共,多次侵扰抗日根据地,八路军129师一再忍让之后决定发起自卫反击战。是役,129师政委邓小平亲自指挥,参战部队有4个旅10个团。

◆浮山县革命烈士纪念馆 位于浮山县城南门外。建于1977年8月,占地面积11亩,建筑面积3.6亩。在11座革命英雄纪念碑上,铭刻着历次革命战争中牺牲的1600余名先烈的名字,记载着浮山重大战役的战斗经过。临汾市抗日英雄纪念碑于2005年7月6日奠基,于9月2日竣工。

◆吕灵中烈士纪念陵园 位于浮山县槐埝乡灵中村。灵中村原名岗头村,为了纪念抗日英雄吕灵中烈士,遂改村名为灵中村。

◆赵东鲁烈士陵园 位于浮山县天坛镇东鲁村。1938年夏,赵东鲁回县牺盟会工作。次年1月加入中国共产党。岁末,“12月事变”发生后,县委遭到破坏,他以老师身份掩护,在丞相河一带秘密坚持党的活动。1941年夏,浮山抗日县政府成立。次年春,赵东鲁任浮山县二区区委委员,逾年任区委书记。1944年2月13日,赵东鲁在北阁村部署劫狱营救我城工部干部侯景德时,不幸被日伪抓捕。3月5日被暗杀,尸体抛入北门枯井中,年仅24岁。浮山县委、县政府旌其所为,于1947年秋将烈士故乡改名为东鲁村。

★翼城县

青城县抗日政府旧址

翼城县是革命老区。1925年,该县学子阎紫琴在山西省立国民师范加入了党组织,成为我省早期共产党员之一。1926年阎紫琴在家乡积极发展党员,并建立了中共翼城县支部,成为临汾市最早建立地方党组织的县之一。1936年东征红军转战翼城。抗日战争时期,八路军129师386旅17团在此进行过艰苦卓绝的抗战。牺盟会翼城分会以及中共领导的翼城抗日县政府曾长期在西闫、浇底、桥上等山区乡镇活动,领导抗日武装和革命干部与日寇、伪军和顽军斗争,“古桃园事变”与东坞岭抗日大捷都发生在这里。现位于浇底乡的青城抗日县政府,位于翼城、浮山、沁水三县交界之处,曾经领导了三个县的抗日运动。1947年太岳第二地委、二行署和太岳第二军分区移驻翼城北治村,开展整风、支前、土改支援新区工作,大批翼城干部南下福建、云南、四川,为建设新中国做出了巨大牺牲和贡献。

红色景点链接》》》》》

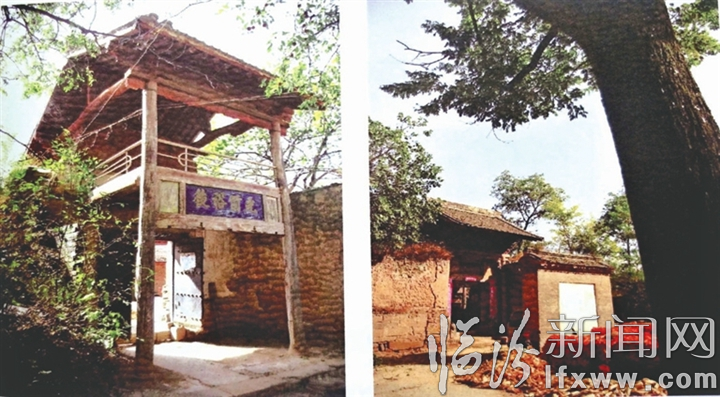

◆青城县抗日政府旧址 位于翼城县浇底乡青城村东南。1941年6月,为了保卫根据地,解放劳苦大众,八路军129师和太岳区在翼城县曲高公路以北地区和浮山县临浮公路以南地区设置新县,因开展工作始于翼城东北部的青城村,故名“青城抗日民主县政府”。在这里,县委书记陈冰之、县长李中和、秘书李懋堂领导全县人民坚决贯彻执行中共中央各项方针政策,健全区村组织,开展减租减息、动员群众参战和生产自救运动,组建县抗日游击队、县武委会和县农、青、妇等群众团体,团结各界人士,壮大抗日力量,并优待抗日军干家属,极大地调动了人民群众的抗日积极性,使青城抗日根据地很快得到巩固和发展,并取得了一系列自卫反击战的胜利。抗日政府正式成立于1941年8月,在此工作至1945年。

◆翼城县烈士陵园 位于翼城县城南环路西端。1949年7月,翼城县委、县政府在城内南(今翼城中学)建立烈士纪念亭一座。2005年,翼城县委、县人民政府把烈士纪念亭迁至新建的烈士陵园。烈士陵园占地面积12000平方米,主体建筑有牌楼、纪念碑、碑亭、纪念馆、展览厅等。

★曲沃县

中共曲沃县委旧址——石桥堡

曲沃县是革命老区,有着光荣的革命传统、深厚的文化底蕴和丰富的历史资源。1926年初中共曲沃支部建立,是临汾市建立地方党组织较早的县之一。1936年东征红军转战曲沃。1937年12月决死第三纵队在曲沃组建,组织开展了绵岭、秦岗阻击战,毙死、伤日伪军700余人,并击落敌机1架。1947年,陈赓在曲沃县西海村居住长达40多天,指挥晋冀鲁豫野战军第四纵队发起晋南战役,取得歼敌1.4万余人的伟大胜利。

红色景点链接》》》》》

◆中共曲沃县委旧址——石桥堡 位于曲沃县杨谈乡石桥堡村。在抗战时期,中共曲沃地下县委、牺牲救国同盟会曲沃中心区、中共曲沃特别委员会、中共中央北方局的地下交通站曾经在这里设立过。有着多重身份的石桥堡,不仅领导着曲沃地方及周边多个县的抗日斗争,而且向抗日前线及各个抗日根据地传递情报、转运物资、护送革命干部,对整个晋冀鲁豫的抗日战争发挥了重要作用,为中国抗日战争和解放战争的胜利做出了不可磨灭的贡献。

近年来,石桥堡以“红色精神传承、红色资源开发、红色基地建设”为引领,深挖老区资源,2009年对老县委旧址进行保护性修复,建成了石桥堡革命纪念馆,2016年引资3700万元,先后完成了人工湖、铁索桥、演艺场、地道、窑洞宾馆、红墙广场、红旗广场、拓展训练基地等工程,编排了《抗日烽火》《智勇书记李顺天》抗日情景剧,成为全市开展党员干部教育的重要基地之一。

◆西杨烈士陵园 位于曲沃县史村镇西杨村内。西杨烈士陵园初建于1947年。解放战争时,西杨村是中国人民解放军华北野战军某部后方医院所在地,解放曲沃时牺牲的烈士和解放运城战役中因伤牺牲的烈士,安葬于此,遂辟为陵园。陵园坐北朝南,主要由烈士纪念碑、工作室、陈列室、陵墓等组成。

临汾日报文化·旅游周刊编辑整理

责任编辑: 吉政