金砂紫陶 牖见未来

——乡宁紫砂的文化故事

紫陶之都 亮丽名片

山西乡宁,因煤而兴、因陶而名,拥有近7000年的制陶史。

据《乡宁县志》记载:乡宁在仰韶文化时期就生产陶器,到汉代更为广泛,当地张马村就曾经发现过6500年前的窑址。且周、汉、隋、唐、宋、明、清、民国以来各个时期都有发现的陶片或窑址,从数量上推断规模可观。

20世纪70至80年代,乡宁紫砂一度出现繁荣景象,相继成立了西坡陶瓷厂、乡宁县紫砂工艺厂、紫砂一厂、紫砂二厂等多个生产厂,形成规模化生产,特别是红砂系列,很受当地群众喜爱,推广使用较为普遍,市场颇为走俏;在规模化生产、推广的过程中,乡宁县相关职能部门和厂矿企业认识到人才在产业发展中的重要作用,采取“走出去,请进来”的方法,培养和引进了大批专业技术人才;乡宁红砂产品也在全国屡屡获奖,行销国内21个省、市、自治区,1983年进入国际市场,产品远销美国、日本及东南亚国家和地区,形成了“南宜兴,北乡宁”的市场格局。乡宁紫砂成为一张亮丽的名片。

“山西省乡宁县在8年之内,发展成为仅次于江苏省宜兴的中国主要紫砂陶瓷生产地。这里每年生产茶具、花盆、蒸汽锅等12万多件,仍不能满足国内外市场的需求……”1981年9月25日新华社刊发的《中国陶瓷之三——新兴的山西乡宁陶瓷》一文中曾这样描绘乡宁紫砂陶瓷产业的盛况。

然而,伴随着经济社会的高速发展,乡宁紫砂受到体制的限制和市场的冲击一度沉寂。

近年来,乡宁县这个受大自然眷顾的美丽小城,也迎来了转型跨越、高质量发展的新机遇。乡宁县委、县政府为贯彻新发展理念、推进高质量发展,依托丰富的紫砂资源和厚重的历史文化积淀,以紫砂文创为主题,以紫砂产业园区为平台,以群众增收为目的,促进紫砂产业与传统文化、乡村旅游、城市建设等融合发展,真正把乡宁建设成紫砂大县、紫砂强县,致力于打造“中国北方紫砂之都”,蹚出了一条资源型地区转型发展的必由之路。

乡宁县委、县政府先后出台多项优惠政策,通过推动机制创新、优化营商环境等措施,带动紫砂生产加工企业和业户形成产业“集聚区”,恢复推动紫砂工艺发展,积极培育新的战略性转型产业。 截至目前,全县注册的紫砂企业11家,成为转型发展的一支新生力量。

乡宁紫砂,再度迎来了高质量跨越发展的春天!

万里茶道 源远流长

乡宁紫砂陶器的历史源远流长,翻开乡宁的紫砂陶文化,每一块陶片和瓷器上镌刻着的就是一部上下求索、艰苦奋斗的创业史,同时也是一部饱含历史沧桑的文化史。

资料显示,“万里茶道”是由山西商人在17世纪至20世纪初,开拓并主导的一条跨越亚欧大陆的国际贸易大通道,以武夷山下梅村为起点,经铅山、汉口、社旗、太原、张家口,蒙古乌兰巴托,终点抵达中俄贸易城哈克图,再在俄罗斯境内向圣彼得堡、莫斯科延伸。由南向北,跨越8省(市),途经200余座城市,绵延13000余公里。这条万里茶道繁荣兴旺近200年,让晋商坐上了“海内最富”的头把交椅。

万里茶道,好茶云集。团茶、芽茶、蕊茶、珠茶、沱茶、茶头、春尖、砖茶、女儿茶、辫子茶、化石茶、古树大叶茶、饼茶、茶柱、茶膏、青砖、木砖、花砖等等,不一而足,琳琅满目。

万里茶道,茶庄密布。山晋茶庄、乔记茶庄、城关茶庄、天顺祥茶庄、长裕川茶庄、天生号茶庄、福元昌茶庄……晋商近200家茶庄星罗棋布,生意兴隆。

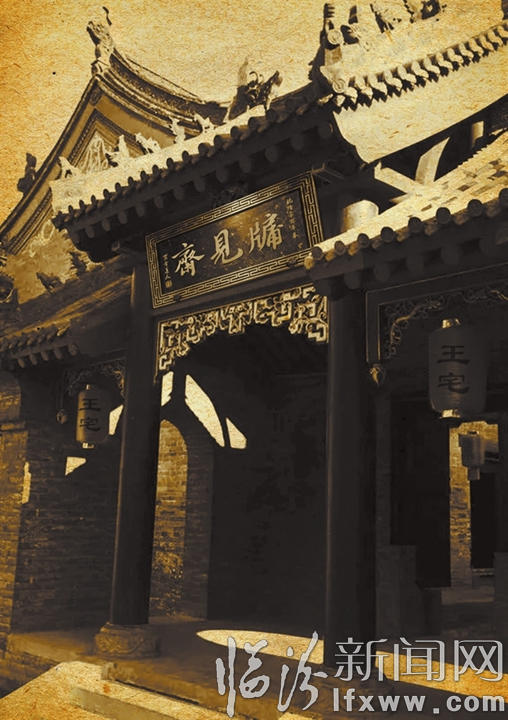

万里茶道,紫砂辉映。好茶还须配好器,牖见斋器尤为佳。伴随着“万里茶道”,“牖见斋”的壶、杯、茶罐、茶器、笔筒、笔洗、摆件等也成为晋商馈赠好友、对外交流的上佳礼品。“牖见斋”的联号店面不仅开在万里茶道沿线城市,作坊还开到了南方阳羡等地。

板桥题联 红遍北方

清朝初年,乡宁王氏“牖见斋”窑坊掌柜,以手工烧制黑白釉碗、碟、盘、盆、罐、缸等陶瓷产品质好量高而与太平商人尉维柄交往甚多,也经常到尉府做客。一天,尉维柄将茶叶冲泡在一把南方朋友赠送的紫砂壶中,瞬间茶香四溢,轻泯更是口齿留香。乡宁王氏不久就制作出一炉红砂壶赠送尉维柄,冲茶泡茶茶香袅袅,深得尉维柄的喜爱,并将红砂壶带到了扬州,赠予好友郑板桥,郑板桥提笔留下了“寻常金锁泥砂料,自然云锦夺天工”的楹联。

从此以后,乡宁陶瓷工匠们在生产陶壶、瓷壶的同时,也烧造以红砂壶为代表的红砂制品,随后山西南部的永和(楼山)、翼城、泽州等地的匠人们竞相效仿,红砂壶在晋南、晋中、晋东南开始渐渐流行,成为一种高档茶具,无论是抗日战争时期,还是解放初期,成为人们居家的必需品,创造出了独树一帜的北方红砂器皿,兴盛一时,红遍北方。

三晋名流 提壶论道

作为茶艺主要的物质载体,明代中后期的茶具以炉、盏和壶为主,以紫砂壶为代表的茶具在中国茶文化史上开始绽放出绚烂的光芒。

“万里茶道”由晋商发起开拓后,在三晋文人雅士和社会名流的积极参与和推动下,乡宁红砂壶逐渐成为文人之间的又一新宠。

当时的红砂壶十分昂贵,“至名手所作,一壶重不数两,价重每一二十金,能使土与黄金争价”。耽于茗饮者,往往以得到红砂壶为一大快事、乐事。

在万里茶道的重要节点城市祁县,有座丹枫阁,傅山、顾炎武、姬龙风、郑万元、戴运昌、戴廷栻等三晋名流常聚于此,读书、品茶、喝酒、论道,大家手头时常把玩的就是产自乡宁的红砂壶。

刑部尚书潘祖荫酷爱金石艺文,经常与来自山西乡宁的方志学家杨笃探讨钻研,并遍请京中爱好之人共同切磋。杨笃温文厚道、谦恭礼让的文雅风度受到京中好评,于是,贤达学人和“各有纂著”的饱学之士与他交往甚多。乡宁红砂陶器便通过杨笃和闻喜县老乡“戊戌维新六君子”之一的杨深秀等山西名仕的引荐走俏京城。

日寇夺宝 壶落东瀛

“牖见斋”发展到1918年,在王有生时期达到高峰,陶坊更为红火,家业不断扩大,开商铺,司农耕,收租银,办马坊驿站,因诚信为本,善待乡亲,逢灾年必减免土地租金,商铺、陶窑货物廉价佘销,十里八乡,山上山下赢得一片赞美。

持续近200年的“牖见斋”遭遇厄运。1938年初,临汾失守,乡宁处在日军的半包围之中。日军为了逼迫阎锡山妥协投降,时时窜犯乡宁城乡,烧杀掳掠,奸淫行凶,无恶不作。

9月的一天,日本大队长山本一郎带着几名日本鬼子闯进“牖见斋”陶坊,指名索要牖见斋的传家宝贝红砂壶。山本一郎寻宝不着,恼羞成怒,将王家老三吊打半天,挖坑活埋依然不肯善罢甘休,返回陶坊一顿抢砸,扬长而去。“牖见斋”遭遇灭顶之灾,不得不停炉熄火。

抗日战争结束后,山西对日本战犯所带财物进行清理登记时,发现几把红砂壶。问其来源,对方称掠夺于乡宁县西坡,唯独不见“牖见斋”那一把。据说,早已漂洋过海,流落东瀛。

盛世兴陶 风帆正起

红砂陶器产业虽然沉寂了,但这份传承千年的技艺并没有沉寂。2017年,“牖见斋”老陶坊的后人王仙鹏,在乡宁县委、县政府高质量发展的感召下,怀揣追梦人的梦想,成立了乡宁金砂紫陶有限公司,重操祖业,矢志重振“牖见斋”的雄风。原乡宁县紫砂厂厂长王致明,被年轻人的热情所点燃,决定扶持扶助年轻有为的有志青年发展,召集原厂的5名老紫砂艺人,毅然决然地投身于传承、发展、振兴乡宁紫砂的事业中。

2018年,乡宁县委、县政府为推动传统产业再次焕发生机,传承紫砂工艺和文化,开辟高质量转型发展新路径,大手笔启动建设国内领先、国际一流的紫砂陶小镇项目。该项目总投资50亿元,占地2000亩,定位国内领先、国际知名,将打造集紫砂陶文化传承体验、产业聚集、旅游休闲、文化交流、商务会议、技能培训及生态居住于一体的产业综合体。

展望未来,蓝图绘就。乡宁县第十四次党代会提出,要全力打造紫砂文创聚集区。在尊重与保护传统工艺的基础上,融入当代人的需求,解放思想,大胆创新,加强紫砂资源开发利用管理,发展壮大传统产业,积极进军高端产业,坚持求精不求大,推进紫砂陶小镇建设,努力在功能叠加、产业配套、衍生业态等方面取得重大突破,推动紫砂文创产业集群化发展。

金砂紫陶 牖见未来

金砂紫陶,乡宁紫砂的龙头企业,在王仙鹏的带领下,高擎乡宁紫砂振兴的大旗,策马快鞭,奔腾驰骋。

金砂紫陶,秉持“文化传承、品牌引领、科技创新、市场驱动”的企业战略,在继承传统生产工艺的基础上,不断创新,攻破多项技术难关,拥有多项自主知识产权,形成年产红砂壶、红砂工艺品15万余件的成型、烧制生产能力。产品在销往全国各地的同时,迈出国门,销往美国、加拿大等国家,创造了红砂土变“金疙瘩”的神话。

金砂紫陶,立足眼前、放眼未来,建立了“北方紫砂陶博物馆”,设立了“山西紫砂艺术研究院”,企业先后荣获了山西省“文化产业示范基地”、省级“非物质文化遗产”、“三晋老字号”、市级“双创基地”等荣誉。2022年公司进行股改,更名为山西金砂紫陶有限公司,踏上了快速发展的快车道。

半窗明月映福地,一炉窑火凝匠心。金砂紫陶,不忘初心,永葆匠心,为振兴乡宁紫砂事业,继续砥砺前行。

(北京品牌智造规划设计研究院供稿)

初识北方紫砂陶

饮茶的三个时期

茶叶是中国特产,从古到今饮茶可分三个时期:

1、煮粥茶饮,西汉至六朝。煮茶和煮菜粥相同,有时还把茶和葱、姜、枣、桔皮、茱萸、薄荷等物煮在一起。

2、末茶碾饮,唐至元代前期。茶籽下种后萌发的幼芽和茶枝上的芽,春间采下蒸炙捣揉,和以香料压成茶饼,饮时则须将茶饼碾末。

3、散茶冲饮,宋代出现,元代后期流行至今。

特别是明代初期洪武二十四年(1391年)9月,明太祖朱元璋下诏废止团茶改用散茶,其诏曰:“诏建宁岁贡上供茶,罢造龙团,听茶户惟采芽茶以进,有司勿与。天下茶额惟建宁为上,其品有四:探春、先春、次春、紫笋,置茶户五百,免其徭役。上闻有司遣人督造纳贿,故有是命。”

随之而来的是瓷、陶、铜、铁等各种壶大量使用,紫砂壶就是其中的佼佼者。

北方紫砂陶

我国存在着以乡宁县为主包括稷山、永和(楼山)、翼城、阳城等地的北方紫砂陶系列,是有别于南派紫砂陶的一个历史存在的客观事实。明代初期政府号召:废止团茶改用散茶,使紫砂陶分为南、北两大派系,具体表现在:

1、北派紫砂陶泥多产自古生代石炭纪和二迭纪,南派紫砂陶泥多产自古生代志留纪和泥盆纪,两者紫砂陶泥的本质同而有别,色相大同小异。

2、北派紫砂壶的造型由宋金元时期的陶、瓷“执壶”演变、发展而来,明代壶流粗壮且以单孔壶流为其特色,清代以后出现三四孔壶流,甚至七八孔。

3、北派风格粗犷奔放不拘小节,饮茶俗谓“喝茶”,紫砂陶制品都较偏大,以铜丝或铁丝制成的双提梁为主;南派细腻精致小巧可爱,便于欣赏把玩,饮茶谓之“品茶”,紫砂陶制品大都比较小。

4、南派制作者多是文化人,俗称“文人壶”,壶底自明代起多有题款“(制作者)制”;北派多是以某某陶、瓷坊标(坊为作坊、标商标)为主要窑口标记的纯民间陶瓷工匠,清晚期才有少量题款为“某某(坊标)记”的坊标,如“啓元永记”“福恒盛记”“三圣来记”等,1949年后取消坊标,采用长方形题写制作者的姓名。

随着互联网的发展,南北两派信息透明,两者取长补短互相学习,势在必行。

北方紫砂陶博物馆展品论证会

2023年2月22日,临汾北方紫砂陶博物馆展品论证会在乡宁县职业中学会议室召开,参加会议的有丁村博物馆原馆长、研究馆员陶富海,山西省考古研究院二级研究馆员田建文,山西师范大学历史旅游学院教授谢耀亭,乡宁县昌宁镇三晋文化研究会会长郑中午先生,乡宁县政协原主席阎灵娣,乡宁县文管所所长许文胜,山西金砂紫陶有限公司董事长王仙鹏,山西紫砂艺术研究院有限公司经理王丽花,乡宁县职业中学校长尉六龙等,乡宁县知名文化学者与会。

此次会议由乡宁县职业中学校长尉六龙主持。大会首先由山西金砂紫陶有限公司董事长王仙鹏介绍了北方紫砂陶博物馆的基本情况。随后专家们22日下午、23日一整天对馆藏展品的生产年代、生产地点等一一进行了确认,最后针对各种壶形的具体特点、独特作用等,都做了较为详细地讲解。

北方紫砂陶博物馆藏品种类丰富,从仰韶文化时期的彩陶片、少量夏代和东周时期陶片、汉代陶仓陶罐、明清的瓷壶、瓷罐、瓷缸等,尤为突出的是收藏有500余件北方紫砂陶制品,内容包括紫砂壶、紫砂杯、茶具、花盆、花瓶、蒸汽锅、脸谱等紫砂系列产品,另有匣钵(笼盔)、制作工具。以乡宁县为主,数量多达470件以上,兼有稷山、永和(楼山)、翼城、阳城等40件以上;年代从金、元、明、清、民国,和1949年新中国成立初期、“文革”时期、改革开放时期。

北方紫砂陶愿景展望

乡宁,位于吕梁山南端,东南与临汾盆地相邻,西隔黄河与陕西省韩城、宜川相望,县境群山林立,著名的有姑射山、云台山、马首山、云丘山、苛当山、高天山等,乡宁盛产煤,还蕴藏有石灰石、石英、石膏、玛瑙、铜、铝、银等矿石,更重要的是还储藏着大量紫砂陶土,在中国北方地区实属难得。

汉代中国就有饮茶习惯,但那时茶饮就像煮粥一样直到六朝,唐至元代前期则以末茶碾饮为主,伴随着宋代出现、元代后期流行的散茶冲饮阶段的到来,茶具便不限于喇叭口、高颈、长腹、长流、大耳的“瓷汤瓶”了,铜、铁、陶等各类壶纷纷出现,泥精工细作而成紫砂壶就是其中的佼佼者,因其泥中含砂透气性极强,以之冲泡不夺茶色、茶汁饱满、香味四溢又兼便于洗涤的特点,深得古今壶友、茗客青睐。

现有资料表明,最迟在明代起,乡宁陶瓷工匠们生产陶壶、瓷壶的同时,也用红、灰二色紫砂来烧造以紫砂壶为代表的茶类制品,山西南部还有翼城、泽州、稷山、永和等地,默默无闻服务于社会,走到了今天……

总之,讲北方紫砂陶,那就是:

1、众里寻他千百度,九九归一,紫砂取胜;

2、梅花欢喜漫天雪,以梅花、梅桩壶为主,20世纪70年代初,直到改革开放初期;

3、原矿原泥手工造,这是制作工艺流程的事情;

4、一片冰心在砂壶,在各位领导、专家、学者和后备人才的努力下,北方紫砂陶的春天来到了!(陶富海 田建文)

北方红砂红北方

——乡宁紫砂陶历史源流考证记

乡宁紫砂历史源流论证会现场

2021年年初,乡宁金砂紫陶有限公司董事长王仙鹏,委托北京品牌智造规划设计研究院进行乡宁紫砂历史源流考证、文化脉络梳理和紫砂产业的规划设计工作。双方组成工作专班,郭占斌院长担任总架构师,王仙鹏担任总统筹,并聘请临汾市政协原副主席杨玉龙担任总顾问,丁村民俗博物馆老馆长、研究员陶富海担任首席专家,山西省考古研究院研究员田建文担任专家组组长,乡宁紫砂厂老厂长王致明、乡宁三晋文化研究会副会长郑中午等20余位考古学者、民俗专家、书画家为专家成员,开启了对乡宁紫砂的历史考证、追本溯源。

两年来,专家组行走窑址,现场考证;翻阅史料,研读古籍;民间探宝,史海钩沉。通过地理线索与考古实证,逐渐摸清乡宁紫砂的历史源流与文化脉络。

2022年7月9日,专家组在丁村民俗博物馆举行了“乡宁紫砂陶历史源流论证会”。郭占斌代表项目单位作了“乡宁紫砂陶历史源流考证报告”陈述汇报,与会专家对项目报告展开了热烈讨论。陶富海对项目前期的调研工作给予肯定,结合自己在20世纪70年代曾考古发掘一把国家一级文物清代嘉庆粉彩紫砂壶的研究,结合乡宁紫砂的发展历史、器型、花纹等方面发表了见解;临汾市二轻局副局长张建林、临汾市工艺美术协会理事长杨春生等在发言中,对乡宁紫砂陶今后的发展、策划、营销等方面都提出了切实可行的建议。

田建文曾主持过乡宁内阳垣及井沟、蒲县曹家庄、隰县五里后等发掘项目,结合自身工作经历、具体考古案例、实物分析,从中国饮茶历史、陶瓷发展历史、乡宁紫砂的发展脉络等方面入手作了总结发言。

专家组一致认为,吕梁山南段山脉,尤其是乡宁境内,不仅煤铁矿产丰富,而且紫砂陶土储藏量也很大,其中以红砂居多,品质上乘,加之烧造煤炭资源丰富,为发展“红砂”陶瓷产业提供了强大的基础支撑;乡宁紫砂的前身是乡宁陶器与瓷器,最迟在明代起,乡宁、翼城、泽州、永和(楼山)等晋南一带的陶瓷工匠们在生产陶壶、瓷壶的同时,就用红、灰二色紫砂来烧造以紫砂壶为代表的茶类制品;山西晋南的砂器朴实耐用而自具特色,红砂、灰砂、紫砂器独树一帜,粗犷自然、朴素大方、重视实用;器型多宫灯型,流口长而流底肥,提梁多双口折叠式,表面施绘简单的图案及吉祥文字,多不书窑名或者制器者的名字。凡此种种,都表现了北方黄土红砂强悍而爽直的个性,山西人内敛低调的精神特质,具有很深的文化底蕴和地方属性,区别于南方紫砂器的细腻文雅、隽秀饰华的品格。

汉代中国就有饮茶习惯,但那时茶饮就像煮粥一样直到六朝,唐至元代前期则以末茶碾饮为主,伴随着宋代出现、元代后期流行的散茶冲饮阶段的到来,茶具便不再限于喇叭口、高颈、长腹、长流、大耳的老式“瓷汤瓶”了,铜、铁、陶等各类壶纷纷出现,砂泥精工细作而成紫砂壶就是其中的佼佼者,因其泥中含砂透气性极强,以之冲泡不夺茶色、茶汁饱满、香味四溢又兼便于洗涤的特点,深得古今壶友、茗客青睐。

陶器是用黏土制成型后烧制而成的器具,经过手工捏塑、慢轮修整、快轮拉坯几个阶段,烧至700度可成陶器。人类由旧石器进入新石器时代主要标志之一就是能够烧制陶器、山西目前发现最早的枣园文化,而在乡宁柏树沟、张马村、西廒等遗址就发现有距今6000多年前的枣园文化遗址和地点,可见这里历来最早就是人文荟萃经济发达之地。

瓷器则采用高岭土,烧至1230度以上。山西瓷器历经唐、宋、辽、金、元,达到鼎盛,窑口遍及山西各地,主要包括青瓷、黑瓷、青白瓷和白瓷,窑口有大同窑、怀仁窑、浑源窑和乡宁窑等,是黑釉瓷器的主要产地之一。

明代,平阳晋商将南方的紫砂壶带回家乡,受此启发乡宁窑场工匠们也开始烧制砂器,所烧砂器朴实耐用而自具特色,红砂、灰砂、紫砂器独树一帜。

晋商在明中叶时随“开中制”变革而入江苏扬州,至嘉靖末年已在江都县形成一定的影响力。1492年之后,山西以河东蒲州的王家和张家、平阳的亢家、襄陵的乔家、赵康尉家和北柴王家等为代表的商人,开始向扬州转移,将北方紫砂带到扬州。

从此以后,乡宁陶瓷工匠们在生产陶壶、瓷壶的同时,也烧造以紫砂壶为代表的紫砂制品,随后山西南部的永和(楼山)、翼城、泽州等地的匠人们竞相效仿,红砂壶在晋南、晋中、晋东南开始渐渐流行起来,成为一种高档茶具。无论是抗日战争时期,还是解放初期,紫砂制品成为人们居家的必需品,创造出了独树一帜的北方紫砂器皿,兴盛一时,红遍北方。

1917年,《乡宁县志》卷七“风土记”之“物产”:“瓷器以西乡老窑头西坡镇为佳行销山外,余次之;砂器又次之,皆粗器也。”

众志成城 助力产业发展

吴志文 长治市壶关县人,山西省工艺美术大师,乡宁县高层次人才,市级非物质文化遗产传承人,乡宁金砂紫陶有限公司总工。1974年,师从国家工艺美术大师谈干儒。从业近50年来,设计制作的紫砂精品达数千件,并多次在展览会上获奖。

李秋平 乡宁县人,市工艺美术大师,乡宁县高层次人才,县级非物质文化遗产传承人,乡宁县“紫砂陶培训班”高级讲师。1977年,师从工艺大师周合珍。设计制作的紫砂器具古朴大方、神形兼备。尤其是竹子和花器类作品,更是形象生动,自然逼真。

韩小梅 市工艺美术大师,乡宁县高层次人才,县级非物质文化遗产传承人。她酷爱紫砂创作,有30余年的创作实践,受山西省工艺美术大师吴志文亲自指导,作品具有灵巧精致之气,但也不失拙朴厚重之感。代表作有西施壶、如意壶、六方壶等。

王仙鹏 临汾市工艺美术大师,被文旅部评为“乡村振兴文化旅游能人”,山西省“三晋英才”、市级非物质文化遗产传承人,“平阳工匠”荣誉称号获得者。2017年,投资兴办乡宁金砂紫陶有限公司,任董事长兼总经理。

王丽花 临汾市工艺美术大师,县级非物质文化遗产传承人,现任乡宁金砂紫陶有限公司副经理。师从吴志文大师,设计的《神灯》《孺子牛》《事事如意》《金砂及风》4款壶获得外观设计专利,作品《金砂及风壶》在首届山西工艺美术产品博览会上荣获银奖。

调研紫砂产业发展情况

2021年7月16日,北方紫砂陶博物馆总顾问、临汾市政协原副主席杨玉龙,北京品牌智造规划设计研究院院长郭占斌,文化学者、清华美院书法培训班高级导师亢金马一行到乡宁县就紫砂发展情况进行调研。

杨玉龙一行先后参观了紫砂小镇、华廷陶瓷文化有限公司工艺作坊和乡宁金砂紫陶有限公司。以交谈交流等方式全面感受和详细了解紫砂小镇的建设情况和紫砂企业发展情况。同时与县委、县政府、县政协及相关部门召开座谈会,就当前在推进小镇建设中取得的成绩和紫砂企业面临的困惑进行详细交流。

举办紫砂产业发展论坛

2021年7月25日,山西紫砂艺术研究院、北方紫砂陶博物馆在乡宁举行紫砂产业发展论坛。

此次论坛首先由乡宁金砂紫陶有限公司董事长王仙鹏致辞,乡宁县紫砂厂首任厂长王致明作乡宁紫砂发展历史情况介绍。接着,太原科技大学陶瓷艺术家王健、北京朱杉艺术馆艺术家朱杉、山西大学历史文化学院考古专家陈永森、北京品牌智造规划设计研究院院长郭占斌、山西省民营经济促进会执行会长兼秘书长李有生等专家学者,围绕乡宁紫砂的产业布局与规划、文化保护与传承、产品设计与开发、品牌建设与营销推广等方面畅所欲言,建言献策。

建立北方紫砂陶博物馆

2022年2月13日,乡宁金砂紫陶有限公司董事长王仙鹏邀请临汾市政协原副主席杨玉龙,临汾市博物馆协会会长李兆祥,临汾市文旅局副局长李俊勇,市文旅局博物馆科科长戚瑞,北京品牌智造规划设计研究院院长郭占斌等有关专家学者,研究北方紫砂陶博物馆的建设思路和顶层设计。

举行乡宁紫砂品牌文化研讨会

2022年6月21日,乡宁紫砂品牌文化研讨会在乡宁职业中学举行,围绕“乡宁紫砂品牌文化挖掘整理报告”,进行讨论交流。

前往宜兴学习交流

2022年8月,乡宁金砂紫陶有限公司董事长王仙鹏与北京品牌智造规划设计研究院院长郭占斌,产业顾问李涛、刘辉等一行4人前往中国紫砂之都宜兴学习调研,拜访了江苏省陶瓷研究所主任邱永斌和多名紫砂艺术大师,并建立了融合发展的合作机制。

“牖见斋”上榜“三晋老字号”

今年年初,省商务厅公示第三批“三晋老字号”拟认定名单,全省共23个企业(品牌)上榜。其中,我市乡宁金砂紫陶有限公司的“牖见斋”紫陶名列其中,全市获此殊荣的仅此一家。

“牖见斋”的前身是乡宁王氏“牖见斋”老窑坊,始创于大清乾隆辛酉年(1741年),以烧制陶瓷和紫砂制品为主。在此后的传承发展中,陶瓷工匠在生产陶壶、瓷壶的同时,也烧造以红砂壶为代表的红砂制品,使红砂壶在晋南、晋中、晋东南开始流行并成为一种高档茶具,红砂制品也成为独树一帜的北方红砂器皿,兴盛一时。伴随着晋商开创的“万里茶道”,“牖见斋”的壶、杯、茶罐、茶器、笔筒、笔洗、摆件等,也成为晋商馈赠好友、对外交流的上佳礼品。“牖见斋”的联号店面不仅分布在万里茶道沿线城市,作坊还开在了南方阳羡等地。

2017年,“牖见斋”后人王仙鹏成立了乡宁金砂紫陶有限公司,带领一批紫砂传人和工匠扛起了“牖见斋”老字号振兴的大旗,秉持“文化传承、品牌引领、科技创新、市场驱动”的企业战略,在继承传统生产工艺的基础上,不断创新,攻破多项技术难关,拥有多项自主知识产权,形成年产紫砂壶、紫砂工艺品15万余件的成型、烧制生产能力,产品在销往全国各地的同时,走出国门,销往美国、加拿大等国家,创造了紫砂土变“金疙瘩”的佳话,先后荣获山西省“文化产业示范基地”、“三晋老字号”、“省级非物质文化遗产”保护单位、“双创基地”等荣誉。立足眼前、放眼未来,金砂紫陶目前还建立了“北方紫砂陶博物馆”,设立了“山西紫砂艺术研究院”,踏上了快速发展、振兴乡宁紫砂事业的快车道。(记者 卫博)

“窑”望千年 浴火重生

——乡宁紫砂厂第一任厂长王致明讲述乡宁紫砂的前世今生

探访西坡老窑址

老厂仓库研究老物件

乡宁紫砂陶小镇一角

乡宁的紫砂陶文化,每一块陶片和瓷器上镌刻着的就是一部上下求索、艰苦奋斗的创业史,同时也是一部饱含历史沧桑的文化史。

近年来,乡宁县委、县政府把紫砂产业作为高质量转型发展的重要载体,积极打造“中国北方紫砂之都”。记者专程采访了乡宁紫砂厂第一任厂长王致明,听他讲述乡宁紫砂意蕴深邃的前世今生和源远流长的传统文化以及一代又一代手艺人智慧、勤奋、创新的工匠精神。

时间回溯到1974年,全省轻工会战会议召开,在《发展经济 活跃市场 轻工先行》的主题中,会议确定了每个地方必须完成一项工艺品的制作任务。乡宁的紫砂就这样确定下来。

缘何将紫砂工艺品确定在乡宁生产?

王致明介绍,抗日战争结束后,山西对日本战犯所带财物进行清理登记时,发现了部分红色的壶——紫砂壶。问其来源,对方称掠夺于乡宁县西坡的老夭头村;加之特殊年代西坡陶瓷厂就曾生产过毛主席陶瓷纪念章,这也便成为了确定乡宁生产紫砂工艺品的原因。乡宁县捧过了紫砂壶试制工作的“接力棒”。怀抱恢复乡宁紫砂陶文化的信念,乡宁西坡陶瓷厂于1975年建立起紫砂车间,并指定由陶瓷厂老员工吴怀成师傅以注浆成型的工艺模式试制。

然而,试制的过程并不尽人意。王致明回忆:“往往茶壶模具做得很好,却存不住水。”为破解制作过程中遇到的难题,同年正月初七,受工厂委派,时任车间主任的王致明踏上了带队赴江苏宜兴的学艺之路。此时,没有人知道,通过这次学习,失传多年的乡宁紫砂壶工艺像一只浴火的凤凰,在涅槃中获得了新生!

“1974年厂子曾派两批人去过宜兴,但由于技术保密,他们都被拒之门外,这次去人家同样不接受。回?车间已经组建并招工,没法向组织交代;不回?连厂子都进不了,更别谈学习了……不行,一定得找到进厂的突破口。”于是,王致明耐心寻找机遇。当他发现原料是通过船只运送时,硬是以答应免费“卸”料的方式,“混”进了宜兴紫砂工艺厂。 耐心蹲守等待那位负责人下班。“您好,潘科长,我是山西小王,我想学习紫砂技艺……”

被拒绝,是王致明意料之中的事儿,但他不气馁仍“三顾茅庐”,给对方烧水、拖地、搬蜂窝煤……最终,对方被他的坚持、执着和诚意所打动,在和厂里沟通后,王致明迈进了工厂大门,开始了6个月的学习。

惊喜接连而至。王致明不仅学到了很多专业技术,还先后请回了3名培训技师。其中,时任浙江省长兴县紫砂陶工艺厂总辅导谈干儒为乡宁紫砂工艺的发展作出了不可磨灭的贡献。在谈干儒的指导下,紫砂壶“倒水就漏”的难题迎刃而解。注浆成型改为手工和半手工成型,核心技术的掌握让乡宁紫砂陶制作工艺有了质的飞跃。

位于乡宁县城的紫砂陶工艺厂筹备于1976年。1977年5月,西坡紫砂车间整体迁往乡宁紫砂陶工艺厂,人员达到208人,谈干儒担任技术总指导,王致明被任命为第一任厂长。工艺厂生产种类繁多,涉及壶类、花盆类、工艺品类等,品种多达200多种;1979年出口日本的腰线花盆开启了紫砂陶的“高光”之旅……

1981年9月25日,新华社刊题为《中国陶瓷之三——新兴的山西乡宁陶瓷》的消息,翔实记录了当时的盛况:华北山西省乡宁县在8年之内,发展成为仅次于江苏省宜兴的中国主要紫砂陶器生产地。这里每年生产茶具、花盆、蒸汽锅等12万多件,仍不能满足国内外市场的需要……“南宜兴、北乡宁”的美誉在社会上不胫而走。

而后,随着紫砂产品的增多、技术改进,乡宁紫砂陶工艺厂进入了快速发展阶段:各种产品远销北京、广州、西安、厦门、长沙等地,其中腰线花盆在日本及东南亚各地格外俏销。

由于产品供不应求,1985年,县二轻局投资800万元建成紫砂二厂,装备有真空练泥机、摩擦压力机、雷蒙机、36米烘干窑、54米隧道窑、30米轨道窑,形成了“一条龙”生产流水线。营造了一厂以壶类、花盆类为主,二厂以地板砖、城市街道砖为主的“巅峰时期”。

1985年3月15日,乡宁紫砂陶工艺厂成功地在北京中山公园举办“乡宁县紫砂工艺品展销会”,进一步打响了乡宁紫砂的知名度。

然而,乡宁紫砂陶产业的发展并非一片坦途。进入21世纪,市场竞争的加剧、体制机制的掣肘、工艺设备的破旧、思想观念的保守。乡宁紫砂陶工艺厂关停,工匠艺人纷纷各奔他乡,自谋生路。

幸运的是,延续千年不灭的窑火,始终映照着这座城市的文化内核,传承千年的紫砂文化已成为乡宁人的精神符号。2017年,“牖见斋”老陶坊的后人王仙鹏,成立了乡宁金砂紫陶有限公司,重操祖业,矢志重振“牖见斋”的雄风,这必将开创乡宁紫砂新纪元,擦亮乡宁发展新名片。

记者 卫博

责任编辑:畅任杰