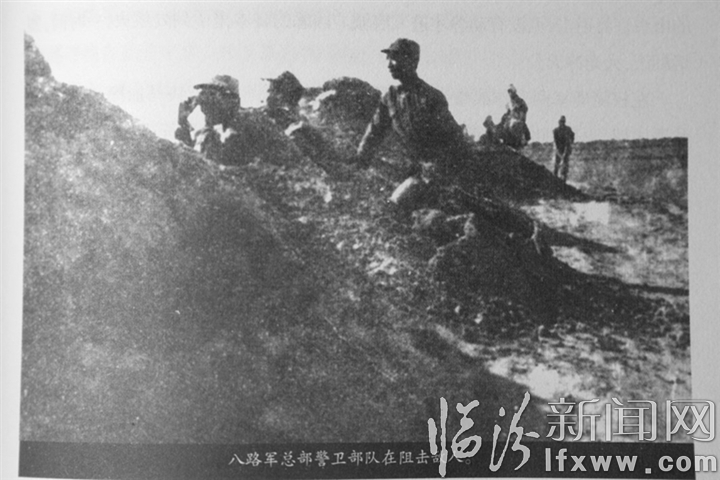

1938年2月临屯公路阻击战现场

八路军总部警卫部队在阻击敌人

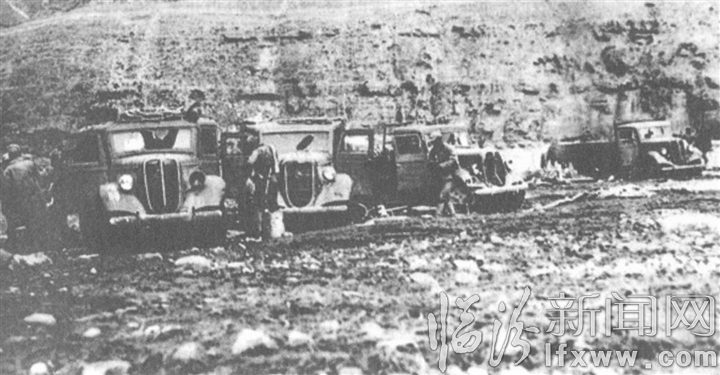

午城战斗中被焚毁的日军汽车

参加韩略伏击战的战士和民兵一起埋地雷

临汾新闻网讯 抗日战争时期,平阳大地饱受日寇摧残,家园焚毁、山河破碎,生灵涂炭。但这里也留下诸多振奋人心的抗争史诗:午城战斗是平型关大捷后的又一重大胜利,临屯公路阻击战是八路军正规部队在晋南打响的抗战第一枪,韩略村战斗是电视剧《亮剑》经典伏击战的原型……这些经典战例见证了军民同心的抗战智慧,彰显了平阳儿女的铮铮铁骨和不屈精神,在汾水之畔奏响了气壮山河的抗日壮歌。

午城战斗

平型关大捷后的又一重大胜利

晋西革命纪念馆的一角,一条留有火烧和弹痕的轮胎上,“Yokohama”(日本横滨橡胶株式会社制造)的字样依然清晰可辨。讲解员王亚涛指着眼前的汽车残骸说:“这些是当年日军遗留的,2008年修临大线时在午城河沟里挖出来的。”她身后,一幅标着红、蓝箭头的战斗示意图,将我们的思绪拉回到87年前的午城战斗。

1938年2月中旬,侵华日军华北方面军第1集团军司令官香月清司集结重兵进犯晋南及晋西。2月27日日军夺占临汾,3月1日占领蒲县,随后派4000余兵力西进,企图占领大宁县和马斗关黄河渡口,进犯陕甘宁边区。

以吕梁山脉为依托的晋西南地区,西隔黄河与陕甘宁边区相邻,是边区黄河防线的东部屏障。面对日军攻势,毛泽东主席电令八路军115师代师长陈光、政治部主任罗荣桓:主力应转入隰县、午城、大宁地区,寻机歼敌。

午城,地处蒲县、大宁、隰县交界处,四面环山,地势险要,与平型关地形相似。115师师部决定以此为中心战场,布“口袋阵”关门打狗。

3月14日正午,115师师部警备连在午城镇以东地区,与蒲县西犯的日军步骑1000余人相遇,激战两小时,毙敌100余人。因日军后续部队赶到,警备连便转移至午城西北高地上,继续钳制敌人,掩护主力部队进至预定位置。当日下午,日军占领午城,并进占大宁。

3月16日,343旅主力隐蔽在大宁县以东的罗曲、午城、井沟公路两侧,等待歼敌时机。当日,日军辎重部队200余人、骡马100余匹,由午城西进至大宁县罗曲村附近时进入伏击圈,被685团全歼。

我军指战员分析认为,日军主力深入大宁,必派部队运送物资。于是,师部随即部署:686团在蒲县井沟以西设伏,685团负责阻击大宁东出接应之敌。

3月17日,日军60多辆满载物资的汽车在6卡车步兵保护下由蒲县县城向大宁进发。大宁日军也派500余人携两门火炮接应,遭685团袭击后退回。从蒲县出发的日军进入686团伏击圈,激战近一小时后,丢下200余具尸体逃入午城。686、685两团随即东西夹击,在午城将日军团团包围。

为打击西进日军、切断其联络,343旅决定攻击午城。当夜,686团三营和685团两个连袭入午城,占领日军工事和据点,歼敌50余人,缴获机枪、步枪60余支,日军汽车因黑暗中互撞大部分被毁。八路军随即埋伏于井沟、午城南北高地,阻击援军。

不出所料,3月18日一早,日军108师团在飞机掩护下,出动600余步兵、200余骑兵及一个炮兵中队向午城开来。14时许,先头部队进入井沟“口袋阵”。待后续部队全部进入,冲锋号响起,686团和汾西游击队从两侧山腰冲击,日军陷入混乱,一部分窜入井沟、张庄据守,一部分占领张庄以南顽抗。115师师部趁敌立足未稳展开围歼,日军在炮火掩护下疯狂反扑,遭顽强阻击。当晚,343旅在游击支队配合下再次猛攻,以小分队组成战斗群逐个歼灭隐藏在窑洞内的小股日军。激战至19日拂晓,除100余人逃窜外,其余被歼。

时隔八十余载,一幅幅泛黄的图片,定格着铁与血的瞬间,一件件沉默的实物,无声诉说着胜利的荣光。“经过五昼夜激战,八路军共歼敌1000余人,毁敌汽车79辆,缴获枪支260余支、骡马200余匹及大批物资。”王亚涛介绍,午城战斗打击了日军气焰,切断蒲县至大宁段交通,粉碎了日军西犯黄河河防的企图,是八路军继平型关大捷后的又一重大胜利,为建立晋西南抗日根据地、巩固陕甘宁边区创造了有利条件。

隰县籍作家王军自幼听父辈讲述这段历史,曾在隰县党史办工作的他对故土怀有深厚情结。2011年,他接过以午城战斗为背景的影片编剧任务,细研史料考证,走访乡野见证者。“日军把十几个村民赶进地窖,盖上大石头,仅一名赵姓村民逃生。他们还闯进酿酒作坊,酗酒毁器、纵火焚厂……”这些场景触动了王军,促使他聚焦军民守护午城酿酒作坊的故事,写出两万余字的剧本。

2013年,影片《血战午城》上映,以酒坊主孙贵一家在战火中的悲欢为主线,展现了隰州儿女的铮铮铁骨与家国大义。“这是当代隰州儿女写给历史的家书。”王军说。这部电影通过公益放映,让那段岁月得以在观众心中激荡回响。

如今,午城镇国道旁的三岔路上,“午城战斗纪念碑”巍然矗立,如同一枚永恒的勋章,静静诉说着那段可歌可泣的历史。

“抗战全面爆发后,隰县成为八路军开展敌后游击战争的重要区域。1938年,八路军115师等部在此建立抗日根据地,形成党政军民协同抗战局面。”隰县县委党史研究室党支部书记马耀平介绍,在艰难的相持阶段,隰县人民积极支援前线、参军参战,军民依托山地多次作战,坚守晋西抗日阵地。“隰县抗战是全民族抗战的缩影,人民群众与八路军并肩作战,用鲜血和生命谱写了反抗侵略、保家卫国的英雄篇章,为抗战胜利作出了重要贡献。”马耀平如是说。

临屯公路阻击战

八路军正规部队在晋南打响的抗战第一枪

临汾,这座文明古都、晋南重镇,自古便是兵家必争之地。80多年前,众多八路军将领及社会知名人士曾在这片土地,与当地军民一起浴血奋战,留下了许多可歌可泣的动人故事。

日前,本报记者赶赴当年的太岳革命根据地——安泽,探寻八路军正规部队在晋南打响的抗战第一枪“临屯公路阻击战”背后的故事,感知临汾在抗日战争中的一幕幕壮阔画卷。

时间轴拨回到1938年2月20日,朱德总司令和左权副参谋长率领八路军总部,携带两部电台离开洪洞县马牧村,由西向东奔赴太行前线。随行人员除十来名总部工作人员外,仅有警卫通讯营的两个连,约200人。

2月22日,东路日军占领长治屯留、长子,向八路军总部所在的安泽逼近。这路日军来得极为突然,临汾军民毫无思想准备。若听任日军长驱直入,会迅速攻占临汾,对整体局势造成十分不利的影响。

彼时,周恩来正在驻临汾八路军办事处开展工作,计划将大批军用物资运往抗日前线。为使临汾的军政机关及大批军需物资得以顺利转移,朱德、左权决定率身边的两个警卫连,在安泽良马、府城一带就地阻击,迟滞日军西犯。

由于当时日军重兵西犯,攻势凶猛,有人建议暂避其锋芒,以保存朱德总司令身边这支极为珍贵的警卫部队。但朱总司令坚定表示,一定要不怕牺牲,与日军血战到底。

于是,朱德、左权亲自勘察地形、部署战斗,指挥部队和县自卫大队埋伏于府城左侧临屯公路北的山岭上,利用有利地形节节阻击日军。

24日凌晨,战斗正式打响。日军兵力是我军的几十倍,火力更占绝对优势,然而我军战士硬是用步枪、手榴弹,让敌人每前进一步都付出巨大代价。整整一天一夜,日军仅前进十多公里,而当时劳井山、对口店、府城一带的群众已全部转移到南北两侧的安全地带。

25日上午,日寇在经历一整天的阻击战后,推进至安泽府城以东的沁河边准备渡沁河,我军早已严阵以待。日军连续三次冲锋均未能前进一步,气急败坏的日军只得翻山北上,绕道断头街、东庄、高壁进入府城,而这一绕道迂回恰好为我军争取了宝贵时间。

从23日到26日,我军在三不管岭、劳井、对口店、府城、草峪岭、永乐、七里坡、蔡家庄、尧店等地对日军展开阻击。我军200多名兵力,将敌军一个3000多人的苫米地旅团迟滞达4天之久,且消灭日寇300多人。这段时间里,不仅永乐、旧县、尧店一带的群众被有组织地安全转移,临汾、洪洞、襄陵等县的几十万群众,以及国民党设在临汾、洪洞的军政机关也基本完成撤退。

斗转星移,87年后的今天,记者跟随市党史方志研究学者李启州的脚步,再次走进当年临屯公路阻击战的事发地——安泽县三不管岭。

李启州介绍:“如今的安泽县、古县是1971年才分开的,抗日战争时期都叫安泽县。三不管岭因地处临汾安泽、长治屯留、长子三县交界而得名,是当时日军从长治方向进攻临汾的必经之地。抗日战争时期的临屯公路阻击战就发生在这里,晋南抗日战争的第一枪也是在安泽打响,这是八路军抗战以来在太岳地区取得的第一个大胜仗。”

研究太岳革命历史多年的李启州回忆:“当年临屯公路阻击战中,日军探知阻击他们的是八路军的一支小部队,指挥者竟是赫赫有名的八路军总司令朱德,于是判断八路军总部可能就在古县镇(现为古县旧县镇),随即出动十几架轰炸机,企图一举炸平古县,消灭朱德总司令率领的八路军总部。幸运的是,日空军飞行员误将屯留西北的故县镇当作安泽的古县镇,大批炸弹都投到了故县,古县却平安无事。”

“我们安泽县自卫大队的郑春喜、逯发有等数十人,也都为国捐躯,战死在第一线。”翻开《安泽县志》,李启州指着一个个名字,痛惜地说,“我们一代代太岳儿女在抗战精神的指引下,赓续红色血脉,以实干肯干的担当,为安泽这片沃土的蓬勃发展辛勤耕耘。我们将‘以信仰·照未来’,在新时代的征程中走好属于我们这一代人的长征路。”

随着经济的快速发展,当年的临屯公路如今已变成309国道,每天有成千上万的车辆在这里经过。这条道路在承载助力经济发展使命的同时,更记录着无数中国军民英勇抗战的事迹。历史从未被忘记,革命先烈也永远铭记在每个中国人的心中。

韩略村战斗

《亮剑》原型的经典伏击

在洪洞县曲亭镇韩略村西,韩略战斗遗址及烈士陵园静静伫立,这里承载着一段改写抗战历史的热血传奇。1943年10月的那场韩略伏击战,以其出其不意的战略部署、英勇无畏的战斗精神,成为了抗战史上的一座不朽丰碑,甚至连毛泽东主席都对其高度赞誉。近日,记者实地探访,揭开了82年前那场堪称神来之笔的经典伏击战的神秘面纱。

韩略烈士陵园始建于1960年2月,是为纪念在韩略战斗中牺牲的20余名无名烈士而建。在陵园正门偏东,“韩略战役旧址”的黑色石碑格外醒目。在洪洞县史志学者何洪林的引领下,记者沿着田垄间的羊肠小道,下行至峡沟沟底,这里便是伏击战的第一现场。两侧高六七米的黄土陡壁,在树木的掩映下宛如天然屏障,当年八路军正是在此居高临下,将日军“战地观觐团”几乎全歼,如瓮中捉鳖。

1943年,正值抗战艰难时期,日军对太岳区发动了规模空前的“铁滚扫荡”。10月,太岳军区386旅第16团按照上级指示,突破日寇的重重包围和封锁,从太岳区经晋西北开赴陕北,保卫陕甘宁边区和党中央。10月22日,在太岳第二军分区司令员王近山的率领下,部队隐蔽宿营在韩略村附近。此时,洪洞县地方武装送来重要情报:日本军官学校有一个中队将于24日途经此地。王近山司令员与战士们一起分析敌情,研究作战方案,决定突袭日军,打乱敌人的“铁滚扫荡”计划。

10月23日晚,王近山精心部署:九连抽一个排控制炮楼,其余两个排埋伏在村头截敌“头”;四连和五连埋伏在公路两侧坡坎后,打敌“身”;六连在最后堵敌“尾”,待敌人进入埋伏圈后扎紧“口袋”。各营纷纷请战,最终团首长决定此次奇袭由二营执行,三营派出一个连协助。

二营营长聂风炎回到营部后,与教导员一起研究作战细节,召集各连连长和指导员布置任务,进行战斗动员。战士们个个擦枪磨刀,严阵以待。黄昏时分,二营选定两面是小塬山、中间地势下凹的一段公路为阵地。凌晨三点,部队埋伏在公路两旁,静待敌军到来。寒星闪烁,战士们身披薄霜,趴在工事里,全神贯注地目视远方。直到天亮,敌人仍未出现,大家心中不免有些疑惑。聂风炎和教导员扮成拾粪农民,分头检查了阵地。他们刚返回营部指挥所,侦察员便气喘吁吁地来报:“发现了八辆汽车,正朝这里驶来!”聂风炎判定敌人已到,通知部队做好战斗准备。

公路拐弯处,敌人的汽车缓缓露头。驶近靠阵地这段公路时,因路面坎坷,汽车颠簸而来。不一会儿,八辆汽车全部进入伏击圈。“打!”随着一声令下,六连率先打响,堵住敌人的退路。紧接着,四、五连枪炮齐发,手榴弹如雨点般投向敌人。顷刻间,浓烟蔽日,天昏地暗,鬼子被打得晕头转向,像无头苍蝇般四处乱撞,却始终无法逃出八路军的包围圈。“冲呀!彻底消灭这群野兽!给死难的乡亲们报仇!”聂风炎一声令下,以共产党员为主的突击队率先冲向敌群,展开了白刃格斗。四连班长徐发荣见车厢内的三个日军打倒了一名战士,便扔出一枚手榴弹,借浓烟跃上车厢刺死两个日本兵。下车时,他被车座下两名日军抱住了腿,幸得战友及时救助才得以脱险。一阵激烈对战之后,残存的日军在一名军官的指挥下,叫嚣着冲向营部指挥所,企图做垂死挣扎。那军官举刀砍向聂风炎,聂风炎飞身闪过,身旁通信员马白福一枪将敌人击毙。

韩略伏击战虽规模不大,但战果丰硕。经过1个多小时的激战,除3名敌人漏网外,共歼灭180余名日本军官,包括日军一个旅团长服部直臣少将及6个大佐联队长等,还击毁敌军汽车13辆,缴获大批枪支及军用物资。

此次战斗,沉重打击了日军的嚣张气焰,日本华北方面军司令官冈村宁次震怒,下令枪毙了负责韩略村据点的日军小队长,撤去驻守临汾的第69师团师团长清水中将职务,抽调约3000名兵力,并派飞机寻找我方主力决战。然而,八路军在民兵和当地群众的帮助下早已安全奔赴延安。

韩略村伏击战受到了八路军总部的专电表彰,临汾情报站也获得特别嘉奖。1944年1月3日,延安《解放日报》发文称赞386旅第16团“创造了在敌占区伏击战的光辉范例”。毛主席在延安接见旅以上干部时评价道:“太岳有个王近山,敢打没有命令的仗。王近山勇敢、果断、有胆略,能抓住战机打漂亮仗!”

韩略村一战,王近山将军威名远扬。太岳军区司令陈赓说:“韩略村战斗比在战场上消灭5万日军还意义重大。”王近山将军的事迹后来被改编成抗战影视名剧《亮剑》,剧中八路军独立团团长李云龙带兵伏击日本军官战地观战团的原型正是王近山,他所展现的“亮剑精神”激励着无数人,至今仍被广为传颂。

稿件 王小庚 孙宗林 赵 俊 王 凯 黄艺贞 王 帅

图片为资料照片

责任编辑:畅任杰