霍山

广胜寺

赵城金藏

临汾新闻网讯 初秋时分,暑热仍未完全褪去,雨水总是说来就来。

午后3时许,天色阴沉,雨仍在下。一尘不染清净地,万善同归般若门。在淅淅沥沥小雨中瞻仰广胜寺上寺正中央的飞虹塔,别有一番感触。

没有刺眼强光的背景炫目,得益久旱甘霖的雨水洗濯,飞虹塔的多彩琉璃美轮美奂晶莹剔透,颜色饱和度直接拉满,塔身八角十三层的楼阁亭台、角柱佛龛、花卉人物等琉璃构件造像更显惟妙惟肖,栩栩如生。游人纷纷驻足仰望一饱眼福,大呼不虚此行。

“太值得一看了!我是从陕西自驾过来的,早上刚去了小西天。以前老听别人说地上文物看山西,一直没有理解这句话的含义。这一次,山西文物真是颠覆了我的认知。”西安女游客高绪萍目不转睛地凝望着眼前这座琉璃宝塔,激动之情溢于言表,“你看塔上那个花瓣栩栩如生,太漂亮了。虽然风吹日晒,依然那么鲜艳,真的无法形容。到这后真的有一种想哭的感觉。说实话,来之前我觉得就是一座塔而已,从底下看也不大,现在是越看越震撼,能真切感受到,中国文物古建的源远流长和博大精深。今天我们还能看见这些文物,真的是特别特别幸运。要感谢保护这些文物的人,不是他们的保护我们也看不到,更无从知晓八路军抢运保护国宝《赵城金藏》这段历史。这座塔真的就是一个博物馆,应该大力宣传。”

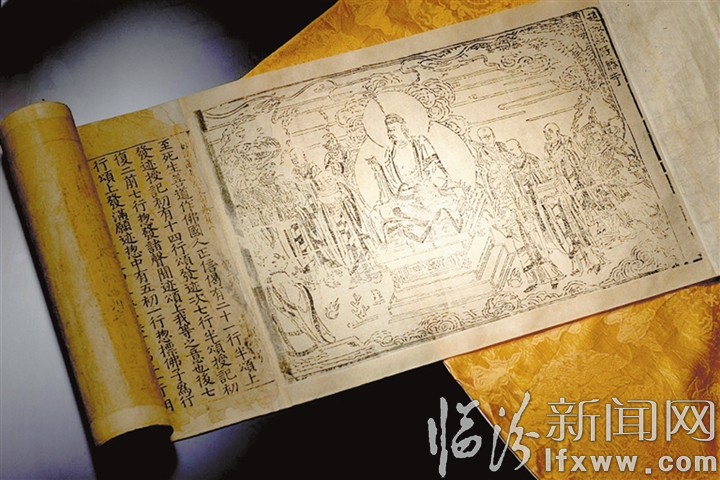

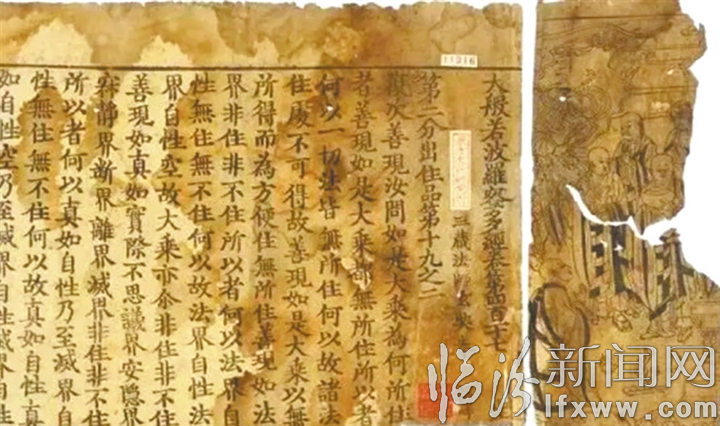

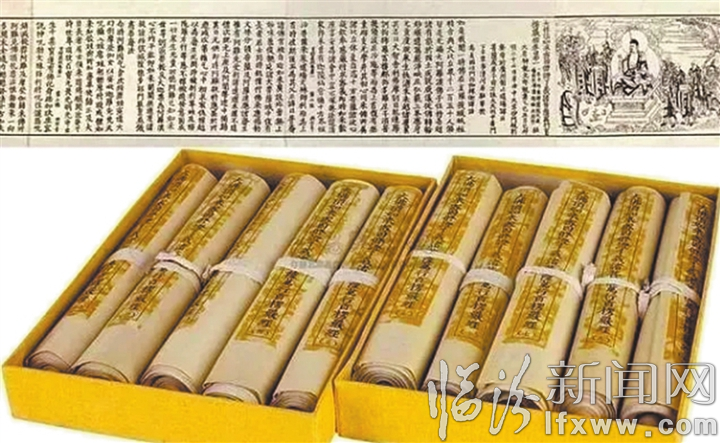

《赵城金藏》是赵城县广胜寺金代版本大藏经的简称,是我国历史上第一部官版木刻汉文大藏经——北宋《开宝藏》的覆刻本。作为广胜寺稀世“三绝”中的“一绝”,《赵城金藏》现存北京国家图书馆,与《永乐大典》《敦煌遗书》《四库全书》并列国图四大镇馆之宝。

北宋开宝年间,我国第一部木刻汉文大藏经《开宝藏》在成都雕刻完毕。从这之后,宋、辽、金、元、明、清各朝官方和民间均投入巨大人力物力进行大藏经的编辑和雕印。截至目前,各版大藏经中,存世孤本寥寥可数。《赵城金藏》是当今大藏善本中卷帧最多的,而且是世界上仅存的一部。

《赵城金藏》基本上是《开宝藏》的覆刻本,并有部分是辽藏的覆刻本与辽藏的坊刻本,装帧同为卷轴式,每版23行,每行14字。在《开宝藏》早已散失殆尽的情况下,《赵城金藏》还保存着数千卷开宝蜀本与辽藏的原貌,不论是在版本和校勘方面,都具有无可比拟的价值。

垂涎已久

《开宝大藏经》问世六十年后,金代潞州女子崔法珍先后在山西、陕西等地发起募化,筹资雕刻藏经。经资筹齐后,藏经在山西解州天宁寺开始雕刻,并于金世宗大定十三年(1173)雕刻完毕。因这部大藏经雕刻于金代,故本称《金版大藏经》,简称《金藏》。供养在广胜寺的《赵城金藏》,系元世祖忽必烈中统二年(1261)刷印的补雕印本。《赵城金藏》一开始存放在上寺,到明代移存于下寺大佛殿,一直供养到民国十七年(1928),方移贮于上寺弥陀殿。

20世纪30年代初,日本佛教界刚刚完成在本国流传大藏经的整理编纂工作,建立了一个完整的大藏经刻本。当时日本宗教界和民间兴起一股大藏经热。《赵城金藏》存世消息公开后,日方得知比他们的大藏经早很多年,而且也更全面,便起了觊觎之心。最早日本僧人来广胜寺扬言以每市尺1银元的高价购买《赵城金藏》,被住持波罗和尚、寺院僧人和护法居士拒绝。后来,“日本东方文化研究所”也想以22万银元购买,同遭断然拒绝。此后日僧又数度闯寺,想买断藏经,一直没有得逞。

1937年,“七七事变”爆发,日军开始全面侵华。日本对中国的掠夺、侵略是全方位的,包括大规模、有组织地掠夺中国的文化珍品。9月,蒋介石派驻防晋南的国民党中央军第十四军军长李默庵前往广胜寺,提议要把藏经运到西安保存。由于担心士兵哄抢,力空法师严辞拒绝。回寺后,力空法师马上将弥陀殿经橱中的藏经封存到飞虹塔内。

1938年2月,阎锡山派部下来到广胜寺,准备将《赵城金藏》转移到吉县。力空法师说,藏经已封存于塔的顶层,万无一失。转迁吉县路途遥远,国军搬运辛劳不说,也难保安全。如此,藏经才得以原地继续存放。

1938年2月26日,日军占领赵城,27日进占洪洞,广胜寺处于日军占领区,距道觉村日军据点仅2公里。1942年春,盘踞在赵城县的日本人盯上了供养在广胜寺的《赵城金藏》。他们四处搜寻,但还是没有找到国宝的准确位置。赵城县绅士孔兆镜、鲁端和力空法师,都应付日本人说:“《赵城金藏》早被国民党中央军第十四军军长李默庵运走了。”

周密部署

1942年春节后的一天,驻扎在安泽县热留村关帝庙的太岳第二军分区(下简称二分区)政治部主任张天珩接到中共太岳区第二地委书记兼军分区政委史健的来电,要他火速到地委驻地亢驿村开会。

原来,史健接到二分区敌工部的秘密情报,称驻临日军有抢夺大藏经的企图和计划,但还没找到藏经的具体地方。同时有迹象表明,盘踞在临汾的日军逐渐向东北方向推进,企图在赵城县东部扩展其占领地。史健非常重视这个情报,立即上报中共太岳区党委书记安子文,请示上级采取抢救行动。太岳区党委迅速上报延安党中央。

史健告诉张天珩,地委刚刚接到中共太岳区党委转来的延安党中央命令,要求二分区采取紧急行动,赶在日军企图抢夺密藏于赵城县的五千多卷大藏经之前,转移经卷。

接到中央回电后,史健第一时间对抢运金藏做了周密安排,不仅召集张天珩布置调动军分区基干营为抢运主力,还给在石门峪的赵城县游击大队队部打电话,找到当时的赵城县委书记李溪林,布置他和赵城县大队侦查藏经下落,并参加抢经行动。史健要求:“一、经书一定要拿到手;二、动作要迅速;三、要严格保密。”

当时除通往根据地的东北方向外,广胜寺三面都驻有敌人,形势危急——广胜寺西北30里的赵城县城驻日军一个中队;西北15里的明姜据点驻日军一个小队;西侧同蒲沿线有敌人多个碉堡和据点,西南30里洪洞县城驻日军一个大队;正南15里的苏堡镇驻日军一个小队;南面的日军已逼近广胜寺山下的道觉村。

史健根据上述情况做了周密部署,由赵城县委、公安局机关干部及边山村的党员、县大队、军分区基干营和洪洞县大队,共同配合行动。赵城县游击大队长徐生芳任现场行动总指挥,军分区基干营副营长罗志友为副总指挥,敲定于1942年4月27日入夜后按照部署行动。为转移敌人注意力,便于抢运经卷,赵城县委、县(河东)抗日民主政府布置民兵于4月27日到山下村庄活动,佯称要攻打广胜寺西南14华里的明姜村碉堡,故意制造声势。

神兵天降

据参加此次行动的基干营一连指导员王万荣回忆,基干营用了一天一夜的时间,翻山越岭,走了一百多里山路,悄悄登上霍山。1942年抗日战争进入相持阶段,战事频繁,战士普遍营养不良,体力不强,急行军让战士们疲惫不堪。队伍到达霍山后,离天黑至少还有两三个小时,如果连队过分冒险行动,容易被山下敌人发现。若等到天黑再走,又担心敌人突然提前行动。罗志友和王万荣商定了一个万全之策——王万荣带一个排从打柴人走的山路绕到广胜寺,其他两个排由罗志友带领,天黑后顺大道直奔寺院。这样,即使其中一路和敌人遭遇,另一路也能赢得时间,突进寺院。

最终,罗志友带着一、三排,顺利通过敌人封锁线,在霍泉畔和王万荣带领的二排会合。当晚9时,在夜色掩护下,部队悄然潜入广胜寺。

到达广胜寺后,罗志友果断下令:“一排和县大队负责包围寺院监视寺外三个据点的敌军!王指导员带二、三排到寺取经。”在地方干部的引导协助下,王万荣顺级而上到达塔的二层,一尊建在塔内的三米多高的铜铸坐佛顿现眼前。坐佛为空心,《赵城金藏》就藏在里面。这是个绝妙的藏经地点。

坐佛背后紧贴塔身有一架简易木梯,王万荣和战士抓着梯子缓缓下到底层。经过仔细观察青砖结构的坐佛台基,王万荣决定在台基上凿洞,这样既可保住铜像不受损,又能快速取出经卷。塔身与坐佛台基空间狭窄,最多只能容纳两名战士在下面凿洞。不一会儿的工夫,台基被凿开一个缺口,《赵城金藏》一下滚出来好几卷。大家接力式的一捆一捆往下传经,院中等候的部队和民兵骨干将经卷传到塔外装进荆篮,用绳子捆好,然后以班为单位立即撤离,到寺外指定地点集结待命。

可是这样的交接传运实在太耽误时间了!王万荣思来想去,最终决定调整思路,改留一班战士将一捆捆经书从窗户上直接往院内掷下。在塔下接应的战士们打开背包解下绑腿,每人捆好二十来卷背走,捆好一个班就走一个班。大约到午夜十二时左右,经书全部安全运出。

与此同时,一部分地委干部和赵城县二区干部也参与了运经。大部分经卷是当地群众用驴驮人背拉出寺庙的。由于保密要求,没有告诉群众抢运对象,大家都以为是来“运公粮”的。

4月28日,在八路军和群众的密切配合下,四千多卷大藏经,全部人背马驮,被安全送到中共太岳区二地委机关驻地——安泽县亢驿村,暂存在二地委机关所在的北房和西北房。史健打开经卷,高兴地说:“太珍贵了,一定要保护好!”参加护经的二分区基干营一连全体战士,受到太岳军区的通令嘉奖。

移交北平

《赵城金藏》安全转移后,原计划马上转送沁源县太岳区党委驻地保存,因敌人发动“五一”大扫荡,未能及时运走。反扫荡出发前,史健对大家讲:“保护好经卷是大事,每人都要背几卷经。”他还宣布一条纪律:“人在经卷在,要与经卷共存亡,人在而经卷不在者,回来要受党纪处分。”

1942年5月12日,日军调集三万余兵力,向太行根据地进行大扫荡,实施“杀光、抢光、烧光”的三光政策。地委机关的同志,在反扫荡斗争中,背着经卷,在亢驿周围的崇山峻岭及山区马岭、泽泉一带,与敌人周旋。反扫荡结束后,才把经卷运送到沁源县太岳区党委驻地,由太岳行署刘济荪同志负责接受保管。至此,太岳二分区军民在史健指挥下,顺利完成了抢救秘藏于广胜寺的国宝经典——《赵城金藏》,为中华民族保留下来一份珍贵的历史文化遗产。

1942年7月6日,《新华日报》(华北版) 以《赵城军民协力卫护佛家珍藏,抢出广胜寺古代经卷》为题,报道了这一消息。报道中说:“赵城佛教胜地广胜寺为两千余年之古迹,藏有古代经卷4700余卷,为古代文化之珍宝。日寇占领赵城后,觊觎此巨经已久,近日设法盗取,为我当地军政民发觉,遂配合精锐武装,在该寺和尚协助下,于日前将该经全部抢救出来,此已转送边区政府保存。”

当时日寇骚扰频繁,沁源县也不安全,遂由太岳行署主任牛佩琮派人,秘密把经卷运到山势险峻的绵上县,藏在一座废弃煤窑里。太岳区党委负责人兼部队政委薄一波,经常派人前往煤窑检查。一次,秘书刘元璋前往煤窑查看《赵城金藏》与扫荡日军相遇,献出了宝贵生命。《赵城金藏》在绵上县的煤窑里存放三年之久。

抗日战争胜利后,晋冀鲁豫边区政府决定,将存放在绵上县煤窑里的《赵城金藏》运交北方大学保存。因北方大学西迁,经卷启运到太行山区涉县温村后,就地存放该村天主教堂。

1949年北平和平解放。华北政府电令太行行署,将经卷分装42箱,由涉县乘小火车到邯郸,再乘汽车到北平,于1949年4月30日运交北平图书馆(今国家图书馆)保存,《赵城金藏》终于有了最好的归宿。

光影铭记

对“80后”临汾籍电影导演段国云来说,童年、家乡两大主题永远是自己从事影视创作魂牵梦绕挥之不去的源头活水和素材宝库。创作之余,他总会时不时想起童年时光,以及在家乡广为流传的那些重大历史事件。

五年前,段国云偶然从岳父口中得知八路军抢运保护《赵城金藏》的故事。“我之前不了解《赵城金藏》,更不知道金藏转运这个事件。听岳父一讲就感觉太有意思了。一件价值连城的稀世国宝,引来日本人、国民党、晋绥军、共产党、地方乡绅等各路人马上演‘夺宝大戏’,最后成功将其转运至安全地带。这不就是典型的三一律故事吗?”

段国云当时就觉得这个故事做成电影肯定错不了,但没有投资就没有认真研究。几年过去了,这一传奇经历总在他脑海里闪现不停。所谓念念不忘必有回响,段国云决定去洪洞广胜寺实地走一遭。他把有关赵城金藏的历史资料原原本本地深入了解了一遍,又去党史办查阅了不少资料,最终敲定,一定要把《赵城金藏》的故事拍成电影。

段国云告诉记者,影片已经拿到国家电影局的审批公示,也就是拍摄许可证,目前正在剧本创作阶段。“由于是取材于真实的历史事件,我们需要查阅更多的历史资料。现在发现金藏转移的故事就有好几个版本,其真实性无从考证。”段国云最终选定广胜寺确定的版本对故事进行延展。在他看来,电影创作首先要尊重事实,但也要具备一部优秀影视作品的内在逻辑和核心卖点。影片预计明年就可以进入实质性拍摄阶段,力争在2027年建军100周年之时跟广大电影观众见面。

责任编辑:畅任杰