《游击队歌》:永不消逝的民族强音

贺绿汀创作《游击队歌》时的窑洞

贺绿汀创作《游击队歌》时的情景(影视资料)

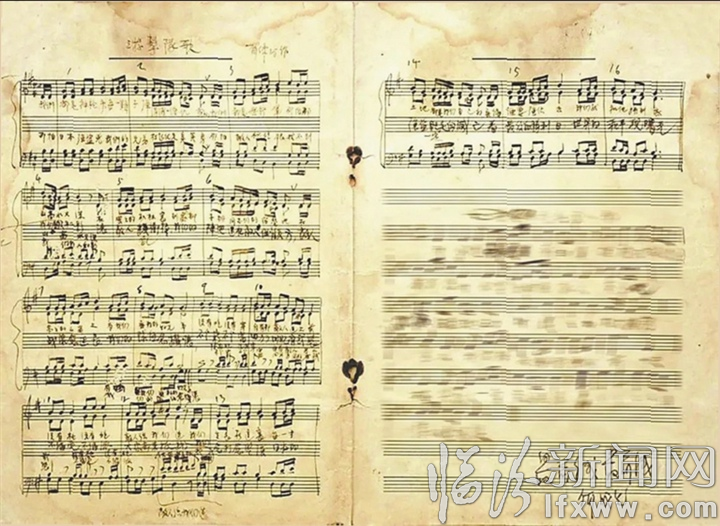

《游击队歌》手稿

1938年光未然率抗敌演剧三队从小船窝渡口上岸(资料图片)

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。14年浴血征程中,无数中华儿女为守护山河抛头颅、洒热血,也留下了无数震撼人心的精神印记,《游击队歌》便是从烽火里淬炼出的“音乐火种”,而它的诞生地,就在临汾市尧都区刘村镇的一间土窑洞里。

土窑育金曲 烽火诞战歌

1937年“卢沟桥事变”后,山河飘摇,作曲家贺绿汀怀揣文艺报国之心,随救亡演剧队辗转抵达临汾。彼时的临汾,中共中央北方局、八路军驻晋办事处等汇聚于此,成为敌后抗战的重要枢纽。在这里,贺绿汀不仅听闻了平型关大捷的振奋消息,目睹了八路军将士缴获的敌军大炮,更深入了解到游击队员“没有枪,没有炮,敌人给我们造”的机智与勇敢——这些鲜活的战场故事,所闻所见,使他热血沸腾,也化作了他心中奔涌的创作灵感。

1937年底的一个寒夜,山西临汾秦家大院的土窑洞里,煤油灯的微光映着炕桌。贺绿汀伏在桌上,将满腔热血凝于笔端,模仿游击队员行军步伐的弹性节奏,勾勒出“神枪手”“飞行军”的生动形象。没有华丽辞藻,每一句歌词都是战场的真实写照;没有复杂旋律,每一段曲调都满含抗敌的力量,《游击队歌》几乎一气呵成,在土窑的静谧中,奏响了属于中华民族的抗争强音。

1938年1月6日,在洪洞八路军总部召开的中共中央北方局、中央军委华北军分会议上,贺绿汀亲自指挥演剧队队员唱响此歌。激昂的旋律瞬间点燃全场,朱德总司令紧握他的手连声称赞“写得好!写得好”,并要求尽快在各部队教唱,从此,这首诞生于土窑洞的歌曲,成为穿透烽火的“精神子弹”,在各抗日根据地传唱开来,向着大江南北、长城内外蔓延,极大地鼓舞了军民抗击日本侵略者的斗志。

歌声壮军魂 战曲励山河

在14年艰苦卓绝的抗战岁月里,《游击队歌》不只是一首普通的歌曲,它是冲锋的号角,是军民的心声,更是凝聚起整个民族同仇敌忾的精神旗帜,以铿锵旋律为抗日军民注入源源不断的力量。

彼时的敌后战场,环境恶劣、物资匮乏,但每当《游击队歌》的旋律响起,战士们的斗志便会瞬间点燃。“每一颗子弹消灭一个敌人,哪怕那山高水又深”,直白有力的歌词,精准刻画了游击队员在艰苦环境中蔑视敌人、灵活作战的姿态,将革命乐观主义精神融入每一个音符。无论是在山林间行军的战士,还是在后方支援前线的百姓,都能从歌声中感受到“我们生长在这里,每一寸土地都是我们自己的”的坚定信念,进而化作拿起武器、保卫家园的勇气。

这首歌不仅鼓舞着前线将士,更在后方唤起了全民抗战的热情。学校里,师生们传唱它以明报国之志;乡村中,百姓们学唱它以表支援决心;工厂里,工人们高唱它以促生产支援前线。从八路军的战壕到群众的院落,从救亡宣传的舞台到街头巷尾的集会,《游击队歌》的声浪无处不在,将不同地域、不同身份的中华儿女紧紧凝聚在一起,形成“无论谁要强占去,我们就和他拼到底”的强大合力。

1943年,贺绿汀带着《游击队歌》原稿抵达延安,毛泽东主席对他说:“你的《游击队歌》写得很好啊!你为人民做了好事,人民是不会忘记你的。”这份肯定,不仅是对一首歌曲的认可,更是对它所承载的民族精神的赞誉——它以歌声为刃,剖开了侵略者的野心;以旋律为盾,守护了中华儿女的家国信仰。

经典照古今 薪火永相传

87载岁月流转,烽火早已散尽,但《游击队歌》的旋律从未褪色。它从战场走向和平年代,从土窑洞走进国家殿堂,融入中华民族的文化血脉与集体记忆,成为跨越时代、照亮未来的永恒经典,持续在新时代迸发出强大的精神力量。

如今,《游击队歌》的原稿被中共一大会址纪念馆珍藏,作为国家一级文物,它静卧在恒温展柜中,纸页上的遒劲字迹仍留存着当年的热血温度,堪称“会呼吸的历史标本”。参观者驻足凝视,仿佛能透过泛黄的纸页,听见80多年前土窑洞里的创作心声,触摸到那段烽火岁月的滚烫脉搏。而在中小学音乐课堂上,这首歌成为必学曲目,一代代青少年跟着旋律哼唱,在“我们都是神枪手”的节奏里,读懂先辈的抗争故事,接受爱国主义与革命英雄主义的精神洗礼。

在重大历史节点,《游击队歌》更是不可或缺的“仪式符号”。从纪念抗日战争胜利70周年大会到庆祝中国共产党成立100周年文艺演出,它的旋律总能瞬间将人们带回那个同仇敌忾的抗战年代,激发强烈的民族自信心和自豪感。同时,它也成为艺术创作的“经典IP”:被改编成交响乐等多种形式,在音乐厅与网络平台焕新;频繁出现在《铁道游击队》等抗战题材影视剧中,成为刻画时代背景的点睛之笔;更走出国门,在国际文化交流场合奏响,向世界讲述中国人民为反法西斯战争胜利作出的牺牲与贡献。

初秋的临汾,尧都区刘村镇刘南村的秦家大院里,当年贺绿汀创作的窑洞依旧保留着小木桌与煤油灯,门前石榴树硕果满枝。一批批少先队员前来参观,听着歌曲诞生的故事,跟着旋律齐唱“我们就和他拼到底”,稚嫩的童声在院中回荡。从土窑洞到国家大剧院,从战场到课堂,《游击队歌》所蕴含的机智勇敢、坚韧不拔的民族精神,早已成为中华民族伟大复兴征程上的精神密码,这永不消逝的号角,必将继续伴随我们跨越艰难险阻,向着光明未来奋勇前进。

《黄河大合唱》:穿越八十余载的回响

实景演出致敬经典 吕桂明 摄

滔滔大河,自“世界屋脊”奔涌而下,蜿蜒九曲,不舍昼夜,哺育了璀璨的中华文明。晋陕大峡谷间,怒涛翻卷的壶口瀑布被誉为黄河的魂魄,更熔铸了一个民族自强不息、百折不挠的品格。

80多年前,家国危亡之际,正是这激流咆哮激发了一位年轻诗人的创作灵感。一部不朽音乐史诗的应运而生,迅即化作响彻神州的精神号角,鼓舞了亿万同胞奋起抗争。

“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……”如今,伫立于壶口岸畔,这融入血脉的旋律仍能将我们带回到烽火岁月——那是一段诗与乐交融、血与火交织的永恒记忆。

壶口惊涛中的灵感迸发

陈家岭村,一个位于吉县壶口镇的小山村,依偎在黄河岸畔,距壶口瀑布仅十公里之遥。村中,几孔朴素的窑洞静静矗立,如今作为“光未然路居地”展览馆,默默诉说着一段远去的时光。展馆内,一张经光未然次子张安东确认的老照片,清晰定格着1938年抗敌演剧三队从小船窝渡口上岸的珍贵瞬间——正是从这个黄河古渡开始,怒吼的波涛化为了一个民族不屈的呐喊。

这年年末,25岁的诗人光未然(原名张光年)率领抗敌演剧三队,怀揣抗日救亡的使命,从陕西宜川壶口下游的圪针滩渡口东渡黄河,于山西吉县的小船窝登陆,前往晋西南吕梁山抗日根据地。渡船行至河中,惊涛骇浪扑面而来,赤膊的船工们在与狂澜搏斗中喊出深沉有力的号子。那号声破风穿涛,在峡谷间久久回荡,猛烈撞击着这位年轻诗人的心灵。

生于汉江畔的光未然,是第一次亲眼见到黄河。他后来动情地回忆,那一刻所感受到的不仅是自然的伟力,更是一个民族在危难中屹立不屈的象征。壶口瀑布奔腾咆哮,如万千铁骑冲锋陷阵;黄河船工搏浪前行,毫无惧色,正是中华儿女前仆后继、顽强抗争的缩影。这一切,都深深镌刻在他的心底。

上岸后,演剧三队在陈家岭村曾作短暂驻扎。次年1月,光未然在汾西县行军途中不幸坠马,导致左臂粉碎性骨折,被队员们用担架抬着跋涉七百多里,从永和县西渡黄河送往延安边区医院救治。这次意外受伤,冥冥中注定成为一部伟大作品的序章。

穿越历史的烽火与歌声,当我们今天走进“光未然路居地”展览馆,依然能从那些斑驳的照片、泛黄的乐谱与质朴的旧物间,触摸到那段历史的温度与厚度。这里不再只是几孔窑洞,而是一座精神的灯塔,安静地见证着一部音乐史诗最初如何在这片土地上获得灵感和力量。

延安窑洞中的诗乐交融

1939年初,光未然在边区医院住院时,他的挚友冼星海已任鲁迅艺术学院音乐系主任。二人的艺术缘分始于1937年的上海,相识次日便合作创作了《高尔基之歌》;1938年在武汉共事期间,又联手谱写了《保卫东方的马德里》等抗战歌曲。

这年2月26日,冼星海前往边区医院探望光未然。老友相见,冼星海提议再来一次联手创作,光未然慨然应诺。而两位艺术家的这次重逢,注定将点燃中国音乐史上最炽热的火焰。

黄河的怒吼、船工的号声与战士的热血交织奔涌——壶口瀑布的那一幕,彻底点燃了年轻诗人的创作激情。纵然因受伤无法执笔,光未然仍在病床上连续5天口述,由队员胡志涛笔录,四百行长诗《黄河吟》一气呵成,成为《黄河大合唱》的歌词雏形。

3月11日晚,延安西北旅社一个窑洞里举行了一场小型朗诵会。“黄河怒浪连天来”的苍茫壮阔,“保卫黄河,保卫华北,保卫全中国”的震天怒吼,冼星海全神贯注地倾听着朗诵的歌词,又听完光未然介绍写作动机和意图,激动地站起来,一把夺过歌词稿,兴奋地说:“我有把握把它谱好!”

随后的六天里,冼星海进入忘我的创作状态。在鲁艺山坡上一孔简陋的窑洞内,他伏身小炕桌,废寝忘食——饿了啃干粮,困了便用冷水浇面提神。没有钢琴,他就凭借想象与哼鸣来构思旋律;为准确捕捉黄河船工的劳动节奏,他特地请来演剧三队指挥邬析零,细致询问渡河细节,甚至请其模仿船工号子的声调、划桨的动作与浪涛的起伏韵律。

冼星海立志创作一部“真正属于中华民族的大合唱”。他大胆突破西方宗教音乐传统,以中国民间音乐为根基,融汇了陕北信天游的苍凉、山西民歌的明快与抗日救亡的铿锵节奏。在结构上,他借鉴西方“康塔塔”形式,将作品分为八个乐章,各章既独立成篇,又以黄河为主线有机串联——从《黄河船夫曲》的搏浪奋进,到《黄河颂》的深情礼赞,再到《保卫黄河》的震天怒吼,层层推进,气势恢宏。

3月31日,冼星海将完整曲谱交付邬析零。4月初,经与光未然及演剧三队队员商议,将作品正式定名为《黄河大合唱》。4月13日晚,《黄河大合唱》在延安陕北公学大礼堂首演。演出条件极其简陋:乐队用煤油桶改制低音二胡,以搪瓷缸、脸盆充当打击乐器;演员们身着灰布军装,却目光灼灼、激情澎湃。当《保卫黄河》的轮唱声响彻礼堂,全场掌声雷动,气氛沸腾。

5月11日,在庆祝鲁艺成立一周年晚会上,冼星海亲自指挥演出,毛泽东主席等领导人亲临观看。演出结束后,毛泽东主席连声赞叹:“好!好!好!”同年7月,周恩来副主席亲笔题词:“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声!”

从此,这部诞生于延安窑洞的音乐巨作,如燎原之火,照亮全国抗日战场,成为中华民族抗战史上不朽的精神旗帜。

从民族战歌到精神图腾

诗词是曲的“灵魂与根基”,曲是词的“翅膀与升华”。

在战火纷飞的前线,文艺宣传队背着《黄河大合唱》乐谱深入战壕与村落,教军民放声高歌;“保卫黄河,保卫华北,保卫全中国”的口号,成为无数战士奔赴沙场的号角。在国统区,虽遭重重封锁,作品仍通过手抄乐谱与电台广播悄然流传,成为凝聚全民抗战的精神纽带。美国记者埃德加·斯诺曾由衷赞叹:“这是我在中国听到的最好的大合唱,它从黄河到黄海到处都在演奏。”

1940年,冼星海远赴苏联期间,倾心修订原稿,完成了气势更恢宏的“莫斯科稿”交响乐版本——采用五线谱与大型管弦乐编制,极大地提升了作品的艺术表现力。1942年,《黄河大合唱》首次走出国门,由华侨战工队合唱团在缅甸曼德勒连演三天;1945年,美国杰出黑人歌唱家保罗·罗伯逊用英文演唱《黄河颂》,登上纽约联合国大会舞台,使其成为世界反法西斯音乐宝库中一颗璀璨的东方明珠。此后,它又先后被译成多种语言,真正超越了语言与文化的隔阂,成为一首属于全人类的抗争赞歌。

新中国成立后,这部经典作品焕发出新的生命力。上世纪五十年代,李焕之指挥的“上海乐团版”将其带入专业音乐厅;六十年代,中央乐团整理的版本成为传播最广的经典诠释;1970年,由殷承宗等改编的钢琴协奏曲《黄河》,以黑白键演绎出大河的奔腾豪迈,成为中国钢琴艺术的巅峰之作。进入新时代,《黄河大合唱》魅力不减:2015年,它入选“我最喜爱的十大抗战歌曲”;2019年,延安隆重举办首演80周年纪念活动,世界各地的爱好者重走创作之路;2024年,“五洲同声唱黄河”活动再次于吉县壶口瀑布盛大举行,澳大利亚、法国、中国台北等合唱团同台献技。正如光未然次子张安东所说:“《黄河大合唱》之所以能经历八十多年仍然被大众所热爱,说明它有很强的民族精神感染力和艺术感染力,对于全球华人都有非常强大的民族凝聚力。”

八十余载光阴流逝,黄河咆哮声不绝,经典旋律从未褪色。从抗战时期的民族战歌,到如今凝聚全球华人的精神图腾,《黄河大合唱》早已超越一部音乐作品的范畴,成为一座文化的丰碑、一种精神的象征,深刻诠释着一个民族于苦难中的觉醒、在抗争中的团结、在前进中的自信。

从壶口瀑布雷鸣般的涛声中奔涌而来,《黄河大合唱》是穿越往昔的历史回响,也是奔向未来的磅礴召唤!

文图:孙宗林 赵俊 王凯 王帅

责任编辑: 吉政