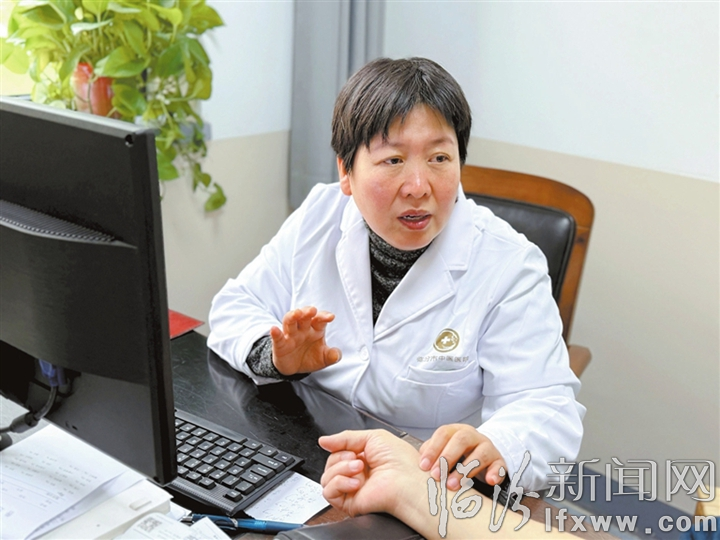

把脉问诊 记者 李静 摄

援疆义诊,患者慕名而来

施针治疗 记者 李静 摄

临汾新闻网讯 “邓主任,可把您盼回来了。”“我们天刚亮就排队了!”10月16日,得知市中医医院灸疗科主任邓海霞援疆归来,数十位老患者早早赶来,把诊室和治疗间挤得水泄不通。

从汾水之畔到戈壁棉田,邓海霞带着中医灸疗的“火种”远赴千里。援疆一年期满,当地百姓捧着联名信挽留她,有人红着眼说“抱着你的腰不让走”,她没半分犹豫便再续一年,就连此次返程的最后一刻,她还踩着自行车为行动不便的老人上门针灸,把爱与牵挂深深留在了那片土地。

如今,结束两年援疆任务,她一刻不停地回归本职岗位,用忙碌的身影续写着“为患者解痛”的承诺。无论身在何处,邓海霞始终心系患者——这一双双满是期待与信任的眼睛,就是她矢志不渝、坚定前行的永恒动力。

“再不回来,我就去新疆找你”

“邓主任,你再不回来,我就准备去新疆找你了!”采访当天,患者刘丽萍早早从西城赶到东城的市中医医院,就为抢个靠前的治疗位。

眼前这位笑容灿烂、行动利落的女士,曾被“怪病”折磨得苦不堪言。5年前,每天能跑十几公里的刘丽萍突然腰疼到弯不下、直不起,经病友推荐找到邓海霞,靠着针灸、姜疗等治疗很快恢复活力。在邓海霞援疆期间,她突然旧疾复发,后背僵硬得像铁板,穿裤子要磨蹭20分钟,连袜子都提不上。跑遍大城市医院,检查没查出“大问题”,身体的痛苦却实实在在。刘丽萍只好一次次给邓海霞打电话,语气里满是焦灼:“特别需要你,太想让你回来了。”

今年10月9日,邓海霞援疆回来上班的第一天,刘丽萍就迫不及待地赶了过来。连着治疗几天后,她的顽疾大幅缓解,行动恢复如常,甚至重拾跑步习惯,一次能跑8公里。“邓主任的绝活真不是吹的,能一次扎好,绝不让你多跑第二趟!”她笑着竖起了大拇指。

患者口中的“绝活”,是邓海霞从医20多年临床磨出的真本事。也正因这份扎实医术,2023年8月24日,她背负省、市卫健委和医院的期待,远赴3000公里之外的新疆生产建设兵团第六师医院新湖农场分院。新湖农场位于玛纳斯县,靠着一代又一代人“誓把荒漠变绿洲”的坚持,才在戈壁滩上种出万亩棉田,变成如今宜居宜业的边陲小城。邓海霞被这份奋斗精神深深鼓舞,坚定许下诺言:“虽然我的力量微不足道,但我会倾己所学、尽己所能,把先进的医疗理念和医疗技术带到这里,服务好每一位有需要的群众。”

落地那一刻,邓海霞便把这片土地当成了第二故乡。当时,新湖农场分院刚刚开设了中医馆,缺人才、缺技术,诊疗项目极其有限,而擅长针灸、刮痧、督疗、脐疗、中药敷贴等技法,在治疗中风后遗症、头痛、失眠、胃肠功能紊乱等方面颇有建树的邓海霞,正是当地急需的“及时雨”。她义不容辞地担负起中医馆副主任的重任,还没来得及适应时差、气候、饮食等方面的变化,就一头扎进了火热繁忙的医疗援助工作中,在陌生土地上坚定践行着初心承诺。

“我一定抱着你的腰,不让你离开”

“邓主任,我一定抱着你的腰,不让你离开……”去年8月,邓海霞援疆一年期满,一名中年女子拽着她的衣袖,红着眼说出这句话。而这样的挽留,最终汇成了一封百人手写联名信:“能否让邓海霞大夫再留一年,再为新湖人民服务一年……”

这名中年女子,早在邓海霞初到新疆时,就循着“中医馆来了位专家”的消息找了过来。第一次就诊,女子用帽子和围巾把自己的脸捂得严严实实,说话声细若蚊蝇,与人交流时不敢抬头。凭借多年的临床经验,邓海霞一眼看出,她不仅因常年保洁工作落下肩背疼的老毛病,更被情绪压得喘不过气。

“医病医身医心”是邓海霞多年来始终秉承的行医理念,手中的一枚枚银针既是驱除病痛的法宝,也是叩开心门的钥匙。她一边为女子疏通经络,一边拉着她唠家常,从病情逐渐聊到生活,在一次次的施针治疗中慢慢解开了女子的心结。当疗程结束,女子卸下“身心负担”,脸上露出久违的笑容,不识字的她特意把微信语音转成文字发给邓海霞:“感谢天,感谢地,感谢让我遇见你。你把欲寻死路的我拉了回来,让我的儿女还有妈妈……”

在新湖农场,这样被邓海霞“医好身、治好心”的患者还有很多。深知边疆中医资源稀缺,她不仅带着“让当地百姓享受到高质量中医服务”的决心,治好了一个个棘手的疑难杂症;还带着团队走出诊室,跑遍了辖区养老院、连队、社区,一次次把义诊服务送到最需要的百姓跟前;更毫无保留的手把手带教当地医生,开展中医适宜技术培训,把督灸、脐灸等传统疗法和火针疗法、秩边透水道疗法、醒脑开窍疗法、铺棉灸疗法等新技术带到医院,填补了这里的多项技术空白,全力打造出一支“带不走的医疗队”。

邓海霞以丰富的临床经验、卓越的技术能力和一颗始终“为患者好”的仁心,收获了一大批忠实“粉丝”,成为新湖农场分院出了名的“红人”。每天都有许多患者慕名而来,门诊“加号”已成常态。患者们纷纷称赞她是“不可多得的好医生”,更把她看作“自己人”,对她的称呼也从“邓主任”“邓大夫”变成了“海霞”“霞妹妹”。

“在日常看诊过程中,有很多患者会常常跟我说,‘邓大夫您再留一年吧’,这份认可让我很感动。”在一年的援疆工作中,邓海霞看到了当地居民对于中医的需求,也感受到了来自患者们的爱护与敬重,尤其在收到那份百人联名信后,更毅然决定“再援一年”。

“邓主任,我们真的特别需要你”

“邓主任,我们真的特别需要你!”援疆两年,这句话成了邓海霞最常听见的“心声”。新湖农场的百姓常拉着她的手盼“多待些日子”,临汾的老患者总打来电话问“多会儿回来”。两端的期盼,把她的心揉成了两半,一半系着边疆的棉田,一半牵着家乡的诊室。

今年9月底,两年援疆期满,邓海霞特意隐瞒具体归期,她怕看到那一双双不舍的眼睛,更怕辜负那份沉甸甸的依赖。直到上车前一刻,行李还没收拾妥当,她心里仍记挂着一位80多岁的老人,老人因积劳成疾,腰疼得弯成90度,出门走路多有不便,是她用银针一次次缓解痛苦。邓海霞又骑上自行车赶去最后一次针灸,老人拉着她的手问:“啥时候回家?我给你装些自己种的果子。”一句朴实的话,让她鼻尖发酸,也让“第二故乡”的分量在心里更重了几分。

一回到临汾,邓海霞顾不上倒时差、歇一歇,转身就扎进了市中医医院的诊室。走廊里早已排满等候的患者,焦女士专门推迟了去北京的行程,只为留在临汾等她。“北京专家没看到的肠胃、睡眠问题,让邓主任‘一针拿下’了!”连着扎了几次针,焦女士的症状明显好转,忍不住称赞邓海霞“名副其实、医者仁心、医术精湛”。

“邓主任,你可算回来了!”患者吴女士一进门就红了眼。她腰椎术后4个月,腰酸困得像折了一样,加上脚踝内翻的老毛病,日常只能推着轮椅挪几步,连同一小区的娘家都走不过去。经过邓海霞施针治疗,她当即能站起身走路,当天就走去了娘家,家人老远就听到她有力的脚步声。吴女士突发脑梗的舅舅也跟着来求医,第一次治疗完就说头不麻、腿有劲了。吴女士同样用三个词来称赞和感谢邓海霞, “一床难求,一针见效,一家都来”。

而在新湖农场分院,至今仍有患者天天去中医馆寻邓海霞,电话里那句“邓主任,你多会儿还来”,成了她心头抹不去的牵挂。这份跨越千里的双向奔赴,让她忍不住含着泪写下散文诗《新湖别》,“离别时,戈壁的月光很轻,轻得托不住一句再见……”,字里行间都是对那片土地和新湖百姓的眷恋。

从新疆回到临汾,变的是工作地点,不变的是那颗 “一切为患者”的赤诚之心。如今,邓海霞播下的中医火种,早已在新湖农场生根发芽。那抹穿梭在诊室与棉田间的“医者白”,不仅在当地群众心中烙下了深深的“山西印记”,更让她的从医之路,因这份跨越山海的“被需要”,有了格外厚重的意义。这份浸着戈壁月光的援疆情谊,早已化作她扎根岗位、继续前行的力量,“为患者解痛”的初心始终滚烫如初。(图片除署名外由本人提供)

记者 李静

责任编辑: 吉政