在中国,

夏商周之前的故事被称为“上古传说”,

而尧与舜,

都是传说中的明君。

从小听到大的故事里的“主角”,

在现实中是否存在?

又会在哪里?

在山西的广袤大地上,

有这样一个地方,

或许为这个“传说”

带来了历史的真相,

揭露了4000多年前华夏民族崛起的秘密

——这就是「陶寺遗址」。

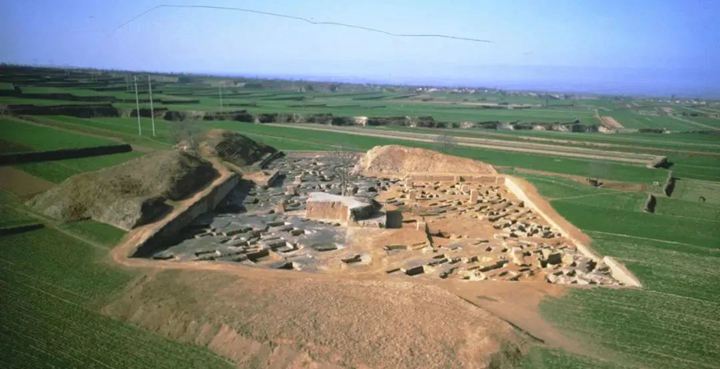

考古深「挖」40年,一座古城轮廓渐显

早在上世纪50年代,

考古学家就已经通过田野调查发现了陶寺遗址,

但直到1978年

才开始对这里进行大规模的考古发掘。

在这40多年的时间里,

伴随着发掘的深入,

一座古代都城的形象逐渐清晰起来。

▲1984年陶寺遗址发掘现场

这是一处总面积约400万平方米的遗址,

存在于距今4300年到3900年间,

考古学家们

将它分为早、中、晚三个时期。

早期的陶寺遗址,

虽然城址面积仅有约20万平方米,

但遗址总面积达到了160万平方米,

这在4300多年前已属于超大型的聚落。

到了中期,也就是距今4100到4000年间,这里发生了巨大的变化。城址面积扩大到280万平方米,是迄今为止这一时期在全国范围内发现的规模最大、等级最高的都邑遗址之一。城内拥有严格的功能区划分:东北部是宫城和宫殿群所在的核心区,宫城外侧是下层贵族居住区和仓储区;东南部是墓地所在,其中还发现了兼具天文观测和祭祀功能的观象台;西南部是手工业作坊区,而西北部则为一般居民居住区。

在这其中,高下尊卑的等级制度也十分明显。宫廷建筑已经形成了类似故宫三大殿的格局,甚至还发现了厨房、冰窖、祖庙等附属建筑;贵族居住区也比较讲究,由两个双开间的半地穴式房子形成一个套间;普通老百姓呢,往往只是地上挖一个坑,住在地穴式或者是半地穴式的一个单间;也有地位更低的,住在窑洞中。墓葬中的随葬品数量也表现出巨大的贫富差距,大墓中有数百件随葬品,而平民墓葬中80%都空无一物。

到了陶寺晚期,

或许是被外来势力侵扰,

这片土地经历过彻底的摧毁,

又有过昙花一现的政权复辟,

但最终还是败下阵来,

陶寺遗址终结于此。

尧舜之都今何在?文物身上找密码

诸多信息汇集之下,

4000多年前出现的陶寺遗址

作为一个古代都城的证据确凿。

那么,

它是否会是传说中的尧舜之都呢?

这就要从文物与文献中寻找蛛丝马迹。

历史文献中记载“尧都平阳”,

而陶寺遗址的所在地

临汾古称恰好是“平阳”。

尧所处的时代按照古史传说记载,

比夏朝早一、二百年,

这个时间刚好也与陶寺遗址吻合。

除了时空相符,

还有其他线索。

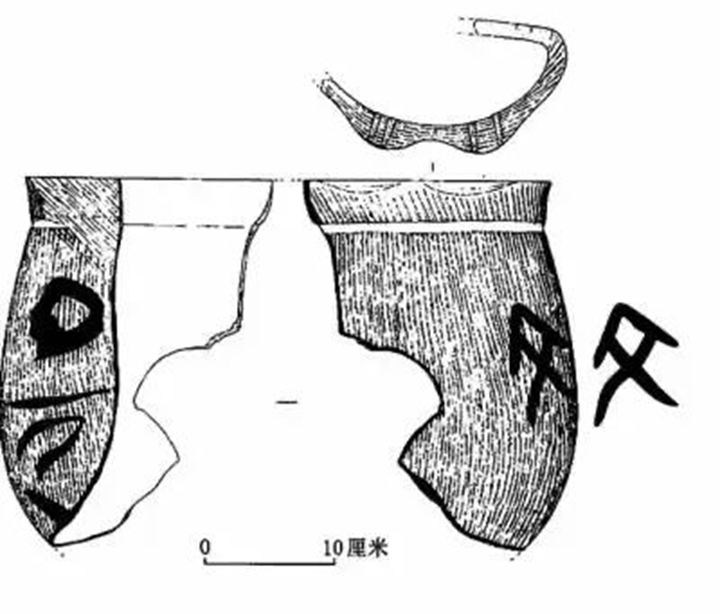

比如在陶寺遗址还发现了一把残破的陶壶,

壶身上有两个朱砂写成的符号。

对其中一字,

多数专家都同意是“文”字,

对另一符号,

有专家认为是“命”“昜”“邑”等字,

而陶寺遗址考古发掘队长何努认为,

这或许正是“尧”字。

▲ 陶寺遗址出土的器具上的字

▲ 朱书扁壶上为朱砂书写的“文”字

此外,

有四件彩绘龙盘格也外引人注意,

因为只在大型墓葬内出土,

且每个墓葬只发现了一件,

所以专家认为

这应该是一件代表身份地位的礼器,

盘龙纹也很可能是王族的标志。

耐人寻味的是,

在《左传》《竹书纪年》等历史文献中,

都有尧以龙为图腾的记载。

有文献记载说“尧舜并都之”,

这里会是舜的所在吗?

陶寺遗址中期的大墓中出土了双头龙玉佩,

有《尚书序》中提到舜的诞生与虹有关,

而虹在甲骨文中被描绘成双头龙或者蛇;

《说文》中提到“舜,艸也……

蔓地连华。象形。”

陶寺中期出土的双耳罐上

就发现了漫地勾连花纹。

▲双头龙形玉璜组珮

此外,

大、中型墓葬中

还发现了很多成套乐器,

其中鼍鼓和特磬的出土,

将这两件乐器的历史

上溯了一千多年。

据文献记载,

尧舜时期

已经有了较为完善的乐舞,

而陶寺乐器的出土

也表明这一时期,

人们已经能够欣赏并演奏乐曲……

▲土鼓、特磬

迷雾未散尽,追光之路仍在继续

尽管有丰富的考古发现

与历史文献相互映照,

大量证据指向

“陶寺就是尧都”,

但考古学家们

仍然秉持着严谨的学术态度,

表示现在还没有到

可以下定论的时候,

陶寺与尧都之间的“等号”,

还在等待更多的证据和研究。

但毋庸置疑的是,

陶寺遗址

是一个国家的都城、

陶寺文化

已形成一个国家的形态,

由陶寺标志的邦国出现,

是中国文明核心

开始形成的一个门槛。

考古工作

如同与沉默的祖先对话,

迷雾还未散尽,

追寻中国最初的文明之光,

这条路仍在继续。

责任编辑: 吉政