揭牌仪式现场

陶寺遗址博物馆展陈一角

铜齿轮形器

灰陶斝

龙盘

圭尺

朱书扁壶

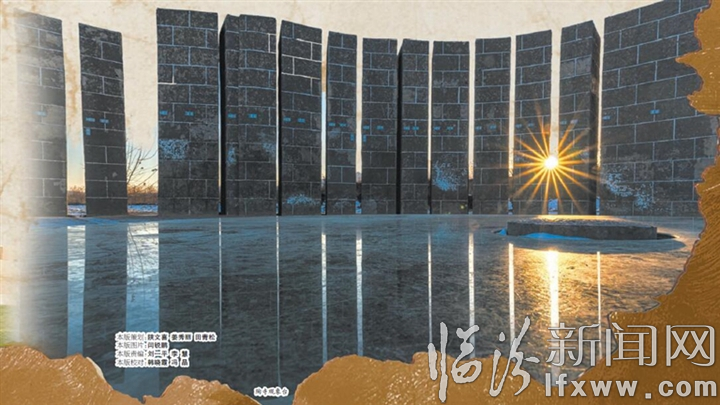

陶寺遗址博物馆

陶寺观象台

编者按

今年6月14日,国家文物局正式公布新一批10家国家考古遗址公园名单,陶寺国家考古遗址公园成功入选,成为我省唯一入选项目,实现了山西省国家级考古遗址公园“零的突破”。7月1日,陶寺国家考古遗址公园正式揭牌,这不仅填补了我省国家级考古遗址公园的空白,更为“中华文明探源工程”增添浓墨重彩的一笔,开启了陶寺遗址保护开发利用的新篇章。

为了呈现陶寺文明蕴含的华夏智慧与精神基因,引领公众开启中华文明探源的深度体验,本报今天推出“探寻‘早期国家’文明密码——地中之国 陶寺实证”特别报道,带您感受沉睡数千年的都邑脉动,见证华夏文明的薪火相传。

煌煌都邑 赫赫陶寺

陶寺遗址位于我市襄汾县,是“中华文明探源工程”四大都邑性遗址之一,距今约4300年至3900年。

1958年遗址被发现,1978年正式开始考古发掘,1988年被公布为第三批全国重点文物保护单位,2002年被纳入中华文明探源工程,2017年列入国家考古遗址公园立项名单。

陶寺遗址是新石器晚期龙山时代大型聚落城址,遗址总面积在400万平方米左右,是中华文明形成关键阶段的核心聚落,也是实证中华五千多年文明史的重要支点,在中华文明发展史上具有突出的代表性。

这里有世界上最早的观象台,4300年前,陶寺先民通过观测日月、敬授民时,开启了华夏农耕文明的辉煌篇章。

这里有彰显王权礼制的煌煌都邑,280万平方米的城址,规模宏大、规划有序、规制完整,奠定了后世王朝的城市形态。

这里有印证“地中之国”的圭表圭尺,圭表测日影、圭尺定地中,“地中之国”由此发端,以至今日之中国。

这里有昭显中华图腾的彩绘龙盘,盘上之龙集多种灵兽特征于一体,是与后世一脉相承的、最早的“中国龙”形象,是中华民族的独特标识和精神象征。

陶寺国家考古遗址公园总面积519.38公顷,目前已开放陶寺遗址博物馆、天文考古馆、宫城墙、宫殿区及考古发掘现场等,初步构建“考古现场+数字复原+场景体验”展示体系,成为“活态文明教科书”、中华文明精神标识地、新时代国家考古遗址公园保护利用示范园。

我与陶寺的故事

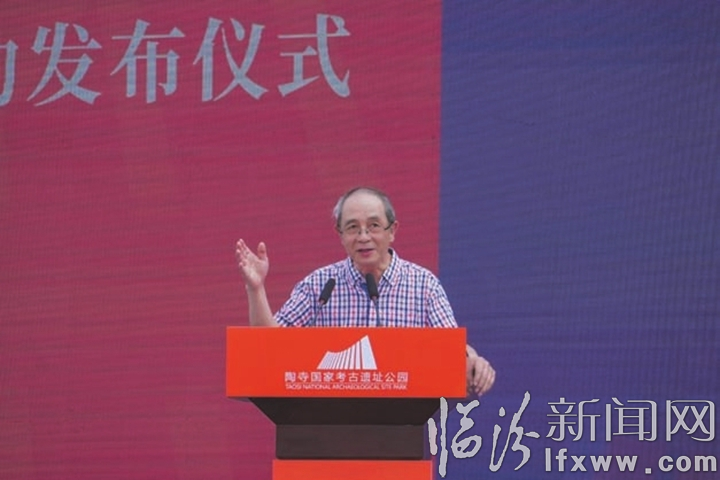

7月1日,陶寺国家考古遗址公园正式揭牌。揭牌仪式上,中国社科院考古研究所研究员何努、中国社科院考古研究所技师冯九生、中国社科院考古研究所技师陕亚斌、襄汾县三晋文化研究会会长高建录作为“文明解码人”,分别讲述了“我与陶寺的故事”。让我们倾听他们的故事,追随时空长河,溯流而上,共赴一场“探源”之旅。

何努

中国社科院考古研究所研究员何努——

叩问大地 也仰望星空

“观象台星轨如初,我们仍与先民共仰同一片苍穹。”

二十二年光阴,我扎根在这片黄土之上,亲眼见证它从麦浪起伏的田野一点点苏醒,重现四千多年前王城的恢弘气象。四十余年的考古接力,三万平方米黄土之下的执着叩问,五千余件文物遗存的无声诉说,让我们得以重构这段沉睡文明的时空框架,迎来它的重生!

如果非要选出发掘中最璀璨的明珠,莫过于陶寺观象台——这是迄今为止人类发现的最早观象台。它不仅定义了春分秋分、夏至冬至,更精准观测着二十个节令。这是陶寺先民仰望星空、丈量时光的旷世杰作。

但它的发现,绝非坦途。

2002年,中华文明探源工程预研究启动,陶寺重任在肩。那年春天,我接过领队之责。文献记载,“尧都平阳”就在临汾一带,而陶寺,极可能就是这座圣城。《尚书·尧典》满篇星象历法,我深信,这片土地下,必定埋藏着观象的殿堂。然而,它在哪里?

我们决心有目的地寻找。当时已经确认了早期和中期的王族墓地,但是在他们的附近这个三角形区域当中,发现的这个区域具体是做什么的,怎么找都找不到方向,于是决定:发掘!找不到更要找!

春雨浸润后的遗址平面上,13个夯土块呈弧形整齐排列,组成半圆环形夯土台。经分析,这些夯土块应是遗址柱基,由于夯土难以抵御岁月侵蚀,推测原先是石柱建筑。但它们究竟有何用途?是房屋、墙垣,还是另有玄机?

困惑如同迷雾笼罩着我们。我突然想到好友武家璧,他兼具考古与天文学知识,或许能解开这个谜题。我将勘探情况和平面图发给他,并提出猜想:“这会不会与东边的塔儿山有关,用于天文观测?如果真是这样,那观测点在哪里呢?”

随后,我们用钢架模拟出柱缝进行观测,两年间,逐步验证了其观测功能。就在这时,武家璧的回复带来了曙光:“这些柱缝的光线似乎交汇于一点,古人会不会就在这个点上观测日出?”一句话,如惊雷破晓。

方向已明,剩下的唯有坚持。考古队开始了旷日持久的“逐日之旅”。大半年光阴流转,我们一次次站在不同预设的圆心,进行不间断测试。我们找到了!这个点就是先民们观象授时的位置,果然向下一挖,就发现了观测点的夯土基址!这座观象台是夯基石柱与观测圆心共同组成的四千多年前先民与宇宙对话的神圣祭坛,是初升的阳光穿过不同的柱缝后显示节令的授时精密仪器。

陶寺观象台凝聚了先民的智慧,证明了古人对时间的掌握,指导农事,为后续农耕文明的发展奠定了重要基础。

观象台,是远古智慧与浩瀚星空的千年对望。它无声地宣告:考古,是用手铲叩问大地,与历史倾心交谈;是用坚守穿透迷雾,为文明解码。

习近平总书记强调,深化中华文明探源工程是阐释中华文明精神标识、筑牢民族文化根基的关键举措。我们考古人很荣幸能参与到中华文明的发掘、解码与传承中,也相信一铲一刷坚定且持久的考古精神一定会代代相传。

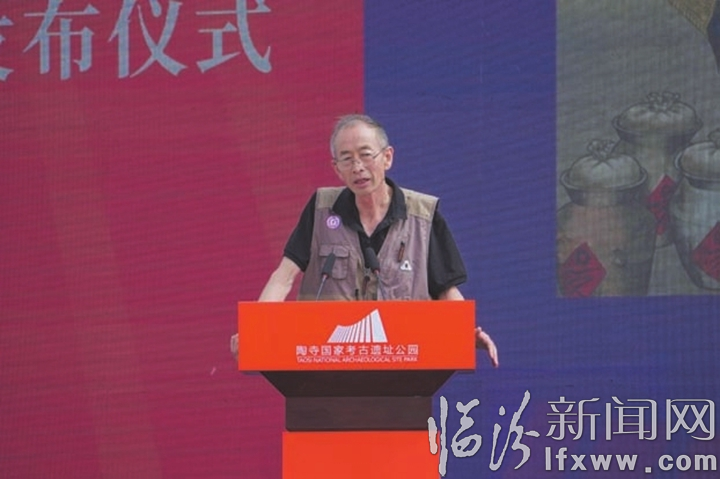

冯九生

中国社科院考古研究所技师冯九生——

一位“画家”的陶寺考古四十年

“手铲释天书,黄土之下埋藏的是早期国家。”

我是个地地道道的临汾人,原本的我对考古并不感兴趣,更想当个画家。1982年,中国社科院考古研究所在山西招募一名会绘图的技术人员,在这个偶然的机会下,我成了考古工作队的一员,从此与考古和陶寺结缘。

2002年,我负责发掘M22中期大墓。在接近墓底2米的时候,一铲子刮过,土层上浮现了一块小小的痕迹。我定睛一看,它竟然是粉色的,像蝴蝶的样子。它的颜色、材质与我们在20世纪80年代在早期大墓中出土的彩绘木器区别较大,可能是漆器。我不敢大意,继续往下发掘,在其侧面试探性地用铲子清理出一小段,发现它不只是单一的粉红,还有石绿、烟黑。4000多年前的陶寺就有漆器了,20世纪80年代大墓出土的彩绘木器,就是在器物表面涂一层矿物质颜料,新发现的这件器物是髹漆。直觉告诉我,这是一件非常重要的文物。于是,该墓清理到墓底后,我和同事一起,小心翼翼地把它移回整理室,生怕有一点损坏。几个月的时间里,我一点点清理这个漆木杆,这根比我还要高一些的漆木杆,我们把它命名为“彩绘漆木杆”。

在之后的几年里,它是干什么用的,一直是个谜。直到2009年,中科院古天文研究所的专家们来到陶寺,看到这个“彩绘漆木杆”,一截一截像个尺子,推测它可能与日影测量有关。我们开始在古籍记载中找寻答案。《周髀算经》中记载“夏至日晷,尺六寸,即为地中”。这个“彩绘漆木杆”会不会就是测量“地中”的仪器呢?如果它是测量“地中”的仪器,和它配套使用的又是什么呢?我们想到了20世纪80年代早期墓地出土的另一根漆木杆。

时间很快到了夏至这天。我们开始对这个猜想进行验证。那天,我们拿着复原的两根“漆木杆”,到了陶寺观象台。日影缓缓移动,牵动着在场每一个人的心。正午时刻,日影定格在了漆木杆第11格刻度,现场瞬间沸腾了。因为这个刻度长39.9厘米,合陶寺时期的长度为1.6尺,正好印证了古籍中所记载的“地中”。我们找到了“地中”,找到了“地中之都”“中土之国”。

“中”不仅是大地的中心,也是王权的中心,更是中国人骨子里的“中庸”之道。这个“彩绘漆木杆”,不仅是一个文化符号、王权的象征,更让我们看到了中华民族紧密团结的向心力,正是这个强大的向心力,推动中华文明由多元迈向一体,推动国家更加繁荣富强。

回首过往,我在发掘陶寺遗址的过程中,画了1000多幅图。儿时的画家梦,也在一次次对陶寺遗址的绘图中实现了。现在,我虽然已经退休了,但依然以顾问的身份参与陶寺遗址的保护、发掘和利用工作。陶寺,这个与我生命紧密相连的地方,将继续见证我余生的探索与热爱。

陕亚斌

中国社科院考古研究所技师陕亚斌——

在岁月沉淀中守护文明根脉

“接过前辈手铲,续写文明探源的下一个四十年。”

打记事起,我就经常在爷爷奶奶的口中听到关于“尧帝”的古老故事,这些传说如同血液般流淌在我童年的记忆里。正是这份浓厚兴趣与热爱的指引,我于2015年考入陕西文物保护专修学院考古发掘专业,从此踏上了探寻中华文明源头的人生之旅。

大学期间,一张文物照片深深震撼到了我。那是1984年陶寺遗址出土的一件灰陶扁壶,4000多年前的两个朱砂铭文跃然其上,如同黎明前的第一缕曙光,揭示出中国最古老的文字密码,同时也点燃了我对陶寺、对中华文明源头探索的无限渴望。

2018年秋天,怀揣着这份渴望,我如愿加入了陶寺考古队,真正开始了这片古老热土的发掘工作。田野考古远不止于揭开历史面纱的浪漫与欣喜,更意味着日复一日与自然的角力、与未知的较量。夜深人静之时,疲惫也曾让我动摇,是陶寺考古前辈们的身影像一盏盏明灯,驱散了我心中的迷茫:何努老师,在观象台遗址前彻夜推演,印证《尧典》中“历象日月星辰”的记载;高江涛队长,二十载扎根黄土,带领我们厘清280万平方米都城的“双城结构”,让“早期国家”的轮廓重现人间;冯九生技师,为保护朱书扁壶的朱砂字痕,徒手清理三个月,他手握的不仅是手铲,更是解答“中华文明起源”的“钥匙”。他们教会我:考古的终极意义,不是挖宝,而是解译文明基因;不是掘土,而是唤醒民族记忆。

“考古如人生,十次落空换一次照亮文明的光。”前辈的教诲在耳边回响。是啊,没有“为伊消得人憔悴”的执着探索,又怎会有“柳暗花明又一村”的豁然开朗?揭示中华文明的起源,需要的正是这份在漫长岁月沉淀中,甘于寂寞、百折不挠地守护文明根脉的执着与坚守。

陶寺国家考古遗址公园正式揭牌,这座再现“天文古国”“礼乐之源”的圣地,正将文明火种传递给新一代。我们的使命,就是接过这份沉甸甸的信任,以手为尺,丈量文明厚度;以心为炬,点燃探索之光;以志为刃,劈开未知迷雾;用青春与汗水,继续在这片神圣土地上,书写属于我们这个时代的探索故事。

守护陶寺,就是守护中华文明的根脉;探索未知,就是赓续民族精神的薪火。在岁月无声的沉淀里,我将继续前行,与陶寺相伴,与文明同行。

高建录

襄汾县三晋文化研究会会长高建录——

我们的根脉与骄傲

“陶寺龙盘图腾,是镌刻在华夏血脉中的基因。”

作为襄汾人,站在这片生我养我的土地上,看着陶寺国家考古遗址公园揭牌,我自豪、激动。塔儿山的风吹了几十年,但如今这风里裹着4000多年前的气息,吹得我心头滚烫。

我在塔儿山下长大,打小儿就听老人们讲发生在我们这一带的故事,好奇的同时也有很多疑问——为啥老百姓把太阳叫“尧窝”?为啥清明节做的馍馍总有“蛇娃子”?为啥人们知道什么时候春种、什么时候夏收?直到陶寺的黄土一层层揭开,原来这些,都是老祖宗4000多年前创造的文明。

“尧窝”是把尧王比作太阳,馍馍上的“蛇娃子”来源于陶寺遗址出土的龙盘,春种夏收是尧王通过观天授时留给后人的恩泽。考古队的铲子,挖开的何止是黄土,那是寻回了远古的文明。

随着陶寺考古研究的深入,作为襄汾县一名文化爱好者、研究者,我更愿意同考古队员一起,探索这片土地在远古时期到底发生了什么。终于,功夫不负有心人,陶寺遗址的考古成果证实远古并非我们想象中的蒙昧,而是早已闪烁着文明的光彩。

2004年秋天,我第一次到陶寺遗址,看到了观象台,从此陶寺就成了我心心念念的地方,二十多年来这里有上百次。走进考古工地,看看发掘出了什么样的文物;向专家请教,听听文物中隐藏着怎样的文明密码;陪同客人参观,给他们讲讲陶寺的故事。同时,我还主编出版了《崇山志》《帝尧传说在襄汾》等著作,创作发表了《古中国从这里走来》《塔儿山的光芒》等文章。

可以说,我虽然不是最懂陶寺的人,但我一定是最热爱陶寺、最关注陶寺的人之一。

陶寺国家考古遗址公园的正式揭牌,让我们可以随时走进这片圣地,感受先祖的伟大和“早期国家”的模样。

我今年70岁了,还想尽己所能,为陶寺做点事情。目前我正在与朋友撰写《走进陶寺》一书,想用文学的笔法,讲述陶寺每件文物背后的故事,让更多的人听到陶寺的声音、看到陶寺的气象。

陶寺,我为什么对你魂牵梦绕?因为你是我们的根脉和骄傲!

图片:闫锐鹏

责任编辑:畅任杰