田畴披锦绣 沃野展新颜

——浮山县全面推进乡村振兴工作

浮山县委书记赵晨伟在北王镇检查指导乡村振兴工作

浮山县委副书记、县长王兴在寨圪塔乡景观苗圃基地检查指导

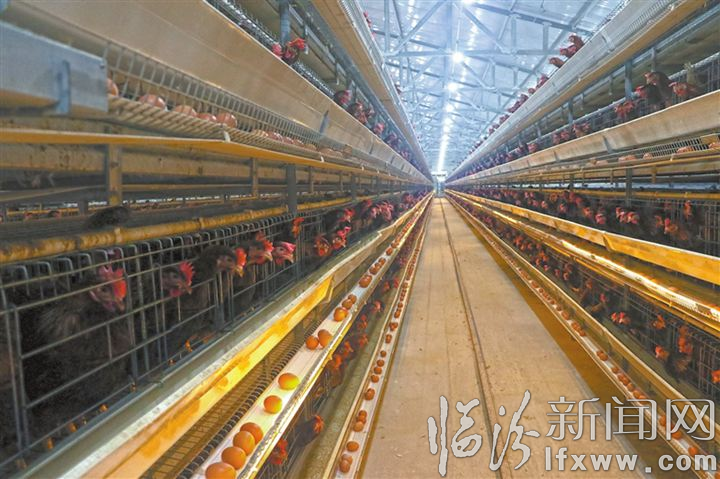

天坛镇赵家垣村蛋鸡养殖基地

北王镇杜村百亩线椒喜获丰收

无人机在进行小麦“一喷三防”作业

槐埝乡吕寨村西红柿酱加工厂工人正在制作西红柿酱

北王镇臣南河村的10亩鱼塘

光伏发电项目为村集体经济提供了有力保障

步入9月,秋意渐浓,行走在浮山县的广袤沃野,处处涌动着收获的希望:在响水河镇中角村的“智慧果园”里,苹果树枝繁叶茂,红彤彤的苹果挂满枝头;在张庄镇小郭村的生态农业种植区,整齐排列的400座大棚蔚为壮观,大棚里绿意盎然,藤蔓上长出一颗颗扁圆的小南瓜;在槐埝乡吕寨村的西红柿酱加工厂,投资30余万元的生产线正式启动,每天加工1500余公斤;在北王镇杜村的线椒种植基地,翠绿色的辣椒苗长势正旺,挂满了身形细长、色泽鲜红的辣椒……

这一幅幅产业兴旺、喜庆丰收的场景,成为浮山县全面推进乡村振兴的闪光注解。

实施乡村振兴战略是新时代“三农”工作的总抓手。今年以来,浮山县深入实施乡村振兴战略,加快发展特色产业,不断改善人居环境,持续带动群众增收,百姓生活日新月异,乡村面貌焕然一新,书写了浮山县乡村振兴发展的崭新篇章。

发展特色产业

百花齐放春满园

矮化的苹果树上,挂着沉甸甸的“瑞阳”优质苹果;平坦的辣椒田里,红艳艳的辣椒长势良好;一座座春秋大棚里,贝贝南瓜摘了一茬又一茬……走进张庄镇小郭村,入目所及皆是产业兴旺的图景。

苹果种植是小郭村的传统产业,在发挥传统产业优势的基础上,小郭村引进了优质晚熟品种“瑞阳”“瑞雪”矮化苹果,进一步打造“浮山苹果”标志品牌,仅此一项就为村集体经济带来20万元的收入。近年来,小郭村依托农业示范园区的400多座大棚,种植樱桃、南瓜、草莓,优质的蔬菜瓜果打出了品牌,形成了“规模化种植+净菜分拣包装+电商销售”的模式。此外,小郭村还是全省首批AAA级乡村旅游示范村,连续举办了三届乡村旅游节。

一条集蔬菜瓜果、农产品加工、休闲旅游一二三产为一体的发展模式,让小郭村实现了村级集体经济壮大提质,农民增收。

在县城以北的北王镇杜村,百亩线椒种植基地里辣椒正是丰收的时候,约30厘米高一丛丛辣椒苗挂满了大把的线椒,身形细长、色泽鲜艳,村民们正熟练地采摘,享受着收获的喜悦。村党支部书记、村委会主任王静飞说:“我们流转回100亩土地,采取‘党支部+基地+农户’的模式进行辣椒种植,村集体经济得以快速发展。同时,我们引导带动村民参与辣椒种植,推行‘订单种植+技术指导’一体化服务,让辣椒产业成为增收的重要抓手。”

而在响水河镇东陈村,则是另一番热闹的场景。东陈村充分利用独特的地理优势和资源优势,盘活100亩土地资源,集中连片种植新引进品种黑小麦,并投资117万元建成了石磨小杂粮加工坊,对小杂粮进行初加工和精深加工,带动168户种植户增收80万元。

响水河镇中角村的80亩苹果和40亩黄桃、天坛镇赵家垣村的两万羽蛋鸡、东张乡南卫村的200亩鲜桃……特色产业遍地开花,为乡村振兴赋能蓄力。

浮山县坚持把产业兴旺作为实施乡村振兴的重中之重,扎实推进农业转型发展,以龙头企业和专业合作社为主体,采取“分类推进、一村一策”发展思路,发展辣椒、西红柿、苹果等特色产业,促进了全县多产业融合发展,壮大了村级集体经济。同时,大力推广农业“三新”技术,积极打造“三品一标”,壮大“浮山福地”区域公用品牌,进一步提高知名度,提升附加值。今年,全县夏粮播种面积16万亩,总产量4960万公斤,秋粮播种面积23万亩,为全年丰产丰收奠定了基础;蔬菜播种面积5.67万亩,总产量3.032万吨,产值1839.5万元;新开发特色露地蔬菜800亩,果树提质增效1000亩,新发展中药材面积600亩。

为了进一步增加集体经济,带动脱贫群众增收,今年,浮山县围绕项目做文章,实施了绿色樱桃种植产业基地项目,撬动大企业投资3200万元,统筹涉及38个村的扶持补助资金1900万元,共同投资建设规模100亩樱桃种植产业基地,同时将再确定15个村作为樱桃产业发展试点村,每村发展2.5亩全智能大棚樱桃。

天坛镇赵家垣村就是樱桃项目发展试点村之一。赵家垣村借此“东风”启动了“大棚樱桃园”项目,由村集体自筹100万元,统筹扶持资金100万元,将建设5亩高标准樱桃大棚。村党支部书记、村委会主任卫建忠说:“目前,我们已经完成选址、地勘、可研等前期工作,年底前将完成大棚建设和成年树木移植工作,明年就可以产出、销售,集体经济收入预计每年可增收50万元。”

开展环境整治

美丽乡村入画来

宽敞的村民文化广场上,老人们悠闲畅谈,孩子们嬉笑打闹;道路两侧,新栽植的观赏树绿绿葱葱,各种鲜花竞相绽放;一个个垃圾桶合理安放,大街小巷干净整洁;太阳能路灯一字排开,在夜晚照亮了村民回家的路……秋日的北王镇臣南河村,村容整、村庄美,生态宜居的环境让村民倍感惬意。

回顾曾经的人居环境,村民张洪波止不住地摇头说:“以前是又脏又乱又差,村头有垃圾,路上有扬尘,每次刮大风的时候,尘土飞扬,垃圾遍地。”

乡村振兴,良好的人居环境不可或缺。臣南河村争取上级补助资金,启动一系列民生改善工程,先后建起村民文化广场、村卫生室、农家书屋、村民文化娱乐活动室等公共文娱场所;对进村道路进行拓宽、硬化、绿化、亮化和净化,主街道两旁种植了观赏树;安装了太阳能路灯30余盏,修缮了排水沟;完成了农村卫生厕所改造、电力线路改造。这一项项民生实事极大地改善了村民的生产生活环境,让臣南河村从曾经的“脏乱差”一跃成为省级改善农村环境示范村,实现了由蛹化蝶的蜕变。

如今的臣南河村,银杏、塔柏、白皮松、榆叶梅等树种有序排列,绿篱、鲜花错落有致,亭廊、广场为村民提供了休闲娱乐的好去处,群众的获得感和幸福感显著提升。北王镇副镇长、臣南河村党支部书记、村委会主任鲁青海说:“村容美了,产业兴了,大家的日子越来越红火了。下一步,我们将结合村情,依托村里的清代民居文化资源,举办各类活动,开展乡村旅游,让村民感受乡村振兴带来的美好生活。”

浮山县大力开展人居环境整治提升行动,在全县范围内推动“村落美、庭院美、居室美、厨厕美、家风美的”五美标准建设,进一步提升基础设施,补齐各类短板弱项,着力改善农村基础设施和公共服务设施,全面改善农村群众生产生活条件。全县投资4750万元,对22条水毁农村公路进行重建修复,保障群众出行安全;投资1000万元,在125个行政村新建垃圾地埋桶138个,购买3辆16T吊装式压缩车,进一步完善农村生活垃圾收集、转运、处置体系;投资710万元,开展农村“六乱”整治基础设施提升工程,实现村容村貌整体提升;投资430万元,实施农村集中供水提质工程,保障农村群众饮水安全。

张庄镇常态化开展清理生活垃圾、清理村内沟渠、清理农业生产废弃物,广泛开展“最美庭院”“红黑榜”和“积分制管理”评比,引导农民逐步养成良好生活卫生习惯。

寨圪塔乡组织10个村级党组织、300名党员全员参与,积极发动带领群众,以“水清、河畅、岸绿、景美”为目标进行了全域覆盖、不留死角的人居环境整治,有效提升了乡村颜值。

在寨圪塔乡西里村,映入眼帘的是干净整洁的村道、环境优美的庭院。村“两委”团结带领群众对村内的积存垃圾、杂草杂物、废旧物品、河道垃圾等进行了常态化全面清理。

浮山县把农村厕所改造作为乡村振兴的基础工程、治理环境的文明工程和造福群众的民心工程,高质量推进、高标准施工,改好小厕所,服务大民生。据了解,全县确定农村改厕基数为22287户,截至2021年底,改建完成卫生厕所8571座,改厕率38.5%;2022年,确定改厕任务7362座,预计10月底将全部完成建设任务。

走进响水河镇段村,家家户户的旱厕已经被水冲式无害化厕所取而代之。村民李亚军说:“改造后的厕所特别好,没异味了,也没苍蝇了,老百姓对这项改造工程特别满意。”

带动群众增收

公私仓廪俱丰实

秋日的下午,微风拂面,阳光正好。在杜村的百亩线椒种植基地,村民乔小琴正坐在地垄上,从翠绿的辣椒苗下摘取红艳艳的线椒。一把把线椒被熟练地摘下装进一旁的编织袋里,乔小琴说:“我们的劳务费按采摘的斤数算,一天能挣100多元,务工两个月后就能收入六七千元。”

不远处,村民陈俊丽也忙碌于眼前的农活。她不仅务工挣取工资,自家的7亩土地也流转给村集体,每年稳定收入3500元。她说:“有空闲时就到基地干采摘、除草等日常农活,在家门口就能收入七八千元,加上土地流转的收入,每年保底能有上万元。”

在臣南河村的百亩高标准农田示范园里也是同样的光景,村民们分散在几百亩的农田里,有的除草,有的施肥,有的采摘。村民李海棠说:“今年开始栽辣椒时我就在这儿干,离家又近,干的还是熟悉的农活儿,平均每天有90元的工钱,这段时间总共挣了3000多元。”

这片地曾经是村里的荒滩地,臣南河村为了有效利用土地,实施了荒滩造地工程,建设了200多亩集中连片的高标准农田,并依托村农业开发公司发展现代种植业,按照“集体示范、村民参与”的思路,由村集体示范建设辣椒、西瓜等试验田,由村民具体负责田间管理并按工计算劳务报酬,实现集体和村民“双增收”。

在寨圪塔乡山交村,新建的景观苗圃基地初见成效,数万株花草争奇斗艳,让基地成为了集造林绿化与景观美化为一体的“网红打卡地”,带动30余名村民就业增收。村民张效帮说:“年龄大了,出门务工找不下活计。村里有了苗圃基地是一件大好事,不光离家近,挣得还不少,每年能有两万多元补贴家用。”

除了在苗圃基地打工,山交村的特色主导产业——野生中药材也成为了群众增收致富的好“门路”。村企合作对野生食材和药材进行精深加工,不仅让“山货”卖上了好价钱,还直接带动全村775口人人均增收3000元,带动20余户村民发展中药材种植300余亩。

敦曹村的西红柿酱加工厂、东陈村的石磨小杂粮加工坊、小郭村的农业示范园区……依托这些富民项目,一个个村级集体经济持续壮大提升,村民收入持续增长,实现了“公私仓廪俱丰实”的乡村振兴新篇章。

今年,浮山县还实施了“光伏补齐”项目和“屋顶光伏”全覆盖项目,采取先输血后造血的思路,统筹整合资金到80个无光伏项目的村合作社,帮助集体经济增收,开发公益性岗位,采取以工代赈、以奖代补、劳务补助等方式,吸纳脱贫群众就业务工;将县乡机关事业单位屋顶资源开发权限赋予县红扁担集体经济公司,每年形成固定收益分配给村合作社。在此基础上逐步形成每村都有1座光伏电站、1个主导产业,同步发展多种自主产业的“2+N”增收渠道,示范引领群众发展特色产业增收致富,同步带动群众在家门口实现务工就业。

与此同时,浮山县聚焦“治理有效”,成立了浮山县基层治理和公共服务委员会,通过治理体系的创新和治理、服务力量的“双下沉”,在全县建立起党组织统一领导、政府依法履责、各组织积极协同、群众广泛参与以及自治、法治、德治相结合的基层治理体系,着力在共建、共治、共享上用狠劲,在提升服务能力上动真章,在利民、便民、惠民上出实招。

浮山县大力开展“星级文明户”创建,通过创评活动引导广大群众全面加强自我教育、自我管理、自我提高,有效激发基层治理新活力。全县农村常住户20548户,三星级文明户达到了常住户的91%。通过升级式评“星”,以表彰一户来带动一片,达到以点带面的效果,形成人人争做文明人、户户争当文明户的良好氛围。通过“星级文明户”的评选,全县基层农村的村风、民风得到很大改善,乡村振兴的“乡风文明”目标正在逐步实现。

乡村振兴在路上,砥砺奋进正当时。8月2日,浮山县召开动员会,强化“33633”工作举措,集中100天时间,深入开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接整改提升百日攻坚行动,推动基础工作提质、整改工作提效、整体工作提标。

8月15日,浮山县举办为期15天巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接知识竞赛,132支代表队相互交流、学习比拼,过重重考验展示了自我,得到了历练,提升了能力,为做好乡村振兴工作鼓足了信心、夯实了基础。

乡村天地阔,振兴写新篇。浮山县的干部群众们肩扛使命、逐梦前行,把乡村振兴的种子播撒在这方沃野之上,书写了农业强、农村美、农民富的新华章,一幅高质量发展的乡村振兴画卷正徐徐展开。

记者 柴云祥

图片:浮山县融媒体中心、柴云祥

责任编辑: 吉政