从陶寺遗址探寻尧的起源

尧的起源研究座谈会现场

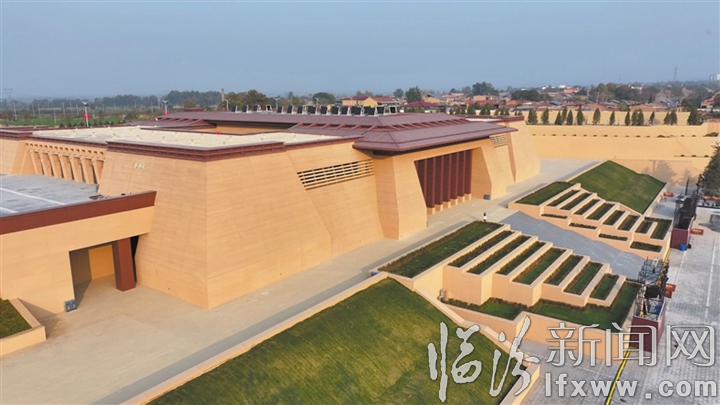

陶寺遗址博物馆鸟瞰图

陶寺遗址考古队前领队何努发言

专家参观交流互动

陶寺遗址博物馆馆内场景

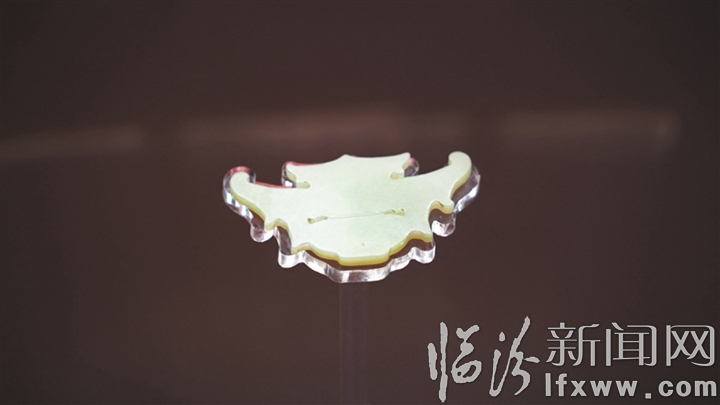

玉神面、礼器

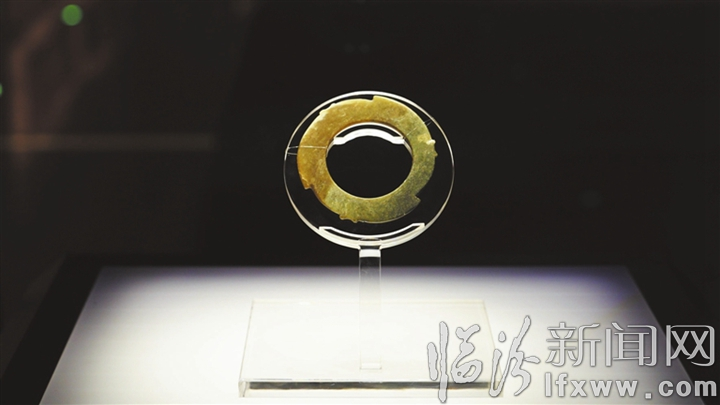

玉璇玑、礼器

谷雨初润,陶寺古观象台静立千年,如一位缄默的守历者。石隙间漏下的晨光,或许曾为尧时先民标定春深,而今日的我们,仍能从夯土与圭表的缝隙里,窥见远古农耕文明对天时的虔诚丈量——那一瞬,古观象台不是废墟,而是连接谷雨与《尧典》“敬授民时”的活态基因。

4月20日,10余位国内知名考古专家学者踏着千年黄土的风烟,齐聚襄汾,共赴一场溯源尧舜的文明之约。尧的起源研究座谈会上,历史的尘埃被轻轻拂去,远古的辉光渐次苏醒。

这是一次凝心聚力、乘势而上的座谈会;这是一场聚焦陶寺文化与尧都历史的学术交流。这是继2024年陶寺文化与中华文明学术研讨会后,在中华文明探源工程框架下举办的又一次高规格学术会议。

当前,如何在推进陶寺文化中更好找准工作定位、更深入推进传承创新实践、更充分发挥考古价值,是摆在陶寺考古人面前新的时代课题。这场座谈会给出了最佳“答案”。

总结实践经验与不足、分析当下形势与问题、探索未来发展与方向……座谈会上,来自中国社会科学院考古研究所、云冈石窟研究院、山西博物院、山西省考古研究院、临汾市博物馆、西安建筑科技大学、山西大学等高校和研究机构的十余名专家学者从不同领域、不同维度、不同视角出发,聚焦陶寺遗址与尧都的印证进程和成果、陶寺文化在中华文明进程中的特殊地位与历史意义等话题展开了全方位、多角度的交流探讨。这次座谈会,再一次穿越时空、追溯历史,为尧的起源,提供更多“陶寺答案”,为未来考古事业发展指明了方向。

探索未知 揭示本源

谏箴言绘就“尧的起源”基因图谱

作为中华文明探源工程重点研究的四大都邑性遗址之一,陶寺遗址的考古发现持续为学界带来惊喜。当专家学者再次走进陶寺遗址博物馆时,他们全神贯注聆听讲解,从炭化粟黍种子见证的农耕起源,到陶寺古观象台揭示的节气雏形;从宫城双城制展现的早期国家形态,再到朱书扁壶承载的文字萌芽,层层递进的考古实证,让“中国”二字拥有了具象可依的文明坐标。

陶寺遗址自1978年首次发掘以来,已系统发掘46年,累计出土各类珍贵文物5500余件,多项发现具有划时代意义。特别值得关注的是,遗址中发现的朱书扁壶符号将中国文字史前推约500年;而精密设计的观象台则首次从考古学角度证实了《尚书·尧典》“历象日月”的天文观测记载。

座谈会现场气氛热烈,大家踊跃建言,各抒己见。在这场历史与现实的碰撞交融中,思想的火花迸发如星,古老的智慧与时代的浪潮,这场持续四十余年的文明溯源仍在此激荡回响。

山西博物院党委书记、院长王晓毅指出,经过多年考古研究,尧已从儒家传说走向历史真实。陶寺遗址的城址、天文观象台及礼器等发现,与文献记载高度吻合,目前已有诸多的考古实证印证“陶寺就是尧都”这一观点,具备很强的说服力。同时,陶寺文化历经早中晚三个发展阶段,关于陶寺文化和尧文化之间的对等关系,还有待进一步调查和发掘。

山西大学考古文博学院教授王炜林对陶寺遗址的文明地位进行了深入探讨。他指出,陶寺遗址在文字雏形、冶金技术和社会结构等方面,均展现出早期国家特征,可能代表了中华文明从多元一体向政治实体过渡的关键阶段。结合文献记载,陶寺早中期的年代与尧的时代较为吻合,为探索“尧都平阳”提供了重要线索。他认为,考古学应兼顾科学实证与文献研究,以开放、审慎的态度推动中华文明探源工程的深入发展。

山西省考古研究院田建文研究员就陶寺遗址研究提出建设性思考。他建议重新审视陶寺文化分期体系,指出现有“中期”概念在器物组合上存在值得商榷之处,并强调考古年代学研究应当更加审慎。田建文认为,进一步厘清陶寺遗址不同时期的文化面貌,特别是区分“尧时期”与夏代遗存,将有助于推进相关研究。针对陶寺与石峁遗址的关系,他提出,应当更加细致地比较两地出土器物的特征差异。田建文呼吁学界以更加系统、客观的考古学方法,逐步推进对陶寺遗址的深入认识。这一发言为尧文化研究提供了有益的思路启发。

结合研究主题,西安建筑科技大学大文物保护科技研究院副院长王璐提出,陶寺城址的选址方位、空间布局及礼仪建筑体现了“经天纬地、照临四方”的宏大政治理念。从“择中建都”到“择中建宫”的演变,标志着“邦国时代”从血缘政治向地缘政治的转型,为广域王权国家的形成奠定了重要基础,这一发现为探索中华文明起源提供了关键实证。她还提出,这一发现将中国都城制度史前推至尧舜时代,是探索华夏文明国家形态形成的关键实证。

新鲜的观点、严谨的论证、大胆的探索,以陶寺为“历史显微镜”,这些考古专家学者从考古实证、文献互证、科技辅证等维度,追溯尧的起源,破解尧文化基因密码,助力“考古中国”,让更多沉睡的文物“活”在当下、走向世界。

脚踏实地 仰望星空

献良策擘画“陶寺文化”发展新篇

这是一场思想激荡的学术盛会。紧凑的会程中,专家学者们直抒胸臆,碰撞思想火花。整场会议以“实”为要,议程紧凑见实效,研讨深入出实招,成果丰硕得实惠,这正是全体与会者的真切感受。

“在陶寺遗址博物馆,能够感受到陶寺文化包容、创新的特质。”北京大学教授、云冈石窟研究院院长杭侃表示,作为探索中华文明起源的代表性遗址,陶寺遗址在社会传播力和影响力提升方面大有可为。

陶寺作为中华文明起源的重要见证,杭侃认为下一步可结合当前天文考古成果,深入阐释古代天文与文化的关联,并打造沉浸式体验项目,如复原古环境种植园、设计儿童互动活动等。借鉴良渚遗址的成功经验,挖掘陶寺“多元融合、创新求变”的精神内涵,通过神话传说与现代创意结合,让文化遗产真正“活”起来,赋能地方文化发展。

来自西安建筑科技大学文物保护科技研究院院长柴晓明有其独到的见解。他认为,陶寺作为中华文明探源的重要遗址,其历史价值与良渚相当,需要优化陶寺遗址展示方式,增强公众认知。如观象台的功能性阐释有待升级,部分标识需依赖航拍才能清晰辨认,影响了大众的参观体验。他建议,可在保护遗址原貌的基础上,适当引入数字化技术、互动体验等创新手段,以更直观的方式呈现陶寺的文明内涵,让更多人了解其所承载的历史意义。

正如众多考古遗迹、文化遗存一样,陶寺遗址让更多人看到了中华文化古老的血脉与源源不断的动力。这份动力,不仅推动了中华民族在历史长河中不断前行,更将激励考古人在未来的道路上,以更加坚定的步伐,走向更加辉煌的明天。

会上,有学者明确表示,支持陶寺博物馆采用何努、高江涛的研究体系进行文化阐释,认为其是目前唯一系统涵盖陶寺文化序列、时空范围及历史意义的完整框架,虽存争议但具备对外传播价值。还有部分专家学者认为,数十年的考古成果表明,“尧”的存在是有迹可证的。从时间上看,陶寺遗址距今年代与古史记载的尧时期一致,从地理上看,陶寺正是古史记载的“唐地”“尧墟”所在。陶寺社会呈现出的文化现象、文明标识与“尧都”有着密切的印证关系。“尧”,正走出迷雾重重的“传说时代”,走向考古实证充分且清晰的“信史时代”。

此刻,思想在交流、碰撞中升华,陶寺文化的内涵和外延也不断加深、拓宽。

胸怀大局 聚力同行

出实招共筑“文化根基”美好未来

“道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。”新时代赋予考古事业新使命,新征程呼唤考古事业新担当。近年来,襄汾县认真贯彻习近平总书记关于加强文化遗产保护传承、弘扬中华优秀传统文化的重要论述,在国家、省、市有关部门的大力支持下,围绕陶寺遗址保护开发利用,高标准规划建设陶寺历史文化保护传承利用示范区,包括陶寺国家考古遗址公园、中华尧舜文化传承园、陶寺文化艺术创意园三个园区,推动陶寺遗址保护开发利用,取得一个又一个积极成效。

从2021年3月,陶寺国家考古遗址公园建设,纳入国家“十四五”规划,是山西省唯一列入国家“十四五”规划的国家考古遗址公园;到2022年7月,央视播出《中华文明探源·陶寺遗址:这就是“最初的中国”》专题片,生动展现了陶寺遗址在4300年前的“煌煌都邑”。再到2023年2月,陶寺文化阐释利用传播专家研讨会在北京举行,就如何更好地讲好“中华文明起源陶寺故事”进行了研讨论证;直到2024年11月12日,陶寺遗址博物馆盛大开馆,这标志着陶寺遗址保护开发利用,迈出了重大而关键的一步。

国家发改委中国式现代化建设先锋行动顾问姜彭译认为,陶寺遗址的考古发现与《这里是陶寺》的传播,标志着中国学界以实证方法将文明信史推向传说时代,为“何以中国”提供了更早的答案。陶寺古观象台、礼器系统等实证,挑战了西方以文字、青铜为标准的文明叙事,展现华夏独特的“天文历法文明”。其“中轴线”“玉礼制”等文化基因,印证了中华文明“多元一体”的连续性。这一发现不仅重塑历史认知,更在全球化语境下,以“和而不同”的东方智慧为人类文明多样性贡献关键案例,成为文化自信的重要基石。

深入的研究,接连涌现新的研究成果,也带来更多新的研究关注点,中国社会科学院考古研究所原研究员、陶寺遗址考古队前领队何努在总结发言时指出,襄汾是考古研究的“活态样本”,更是赓续中华文脉的“时代考场”。在接下来的发掘研究工作中,一是机制革新,通过组建管理委员会,搭建研究平台,推动陶寺文化和尧文化走向全国、走向世界;二是证据链强化,整合考古遗存、历史文献及人类学调查(民俗、方言、方志等),构建尧文化立体实证体系;三是视野拓展,突破陶寺都城单一视角,联动浮山、绛县等周边遗址厘清治理结构,并溯源至庙底沟文化,完善文明谱系;四是内核提炼,聚焦以王权国家与礼制社会为特点的“陶寺模式”,为中华文明起源提供理论支撑;五是展示创新,结合遗址特色探索多元化展陈方式,增强文化传播效能。

何努指出,陶寺遗址是提炼展示中华文明精神标识和文化精髓的典型遗址之一,陶寺文明呈现的特点正是中华优秀传统文化与文明的重要精神实质。

心合意同,谋无不成。于陶寺放眼世界,这场文化交流的回响与时代的召唤在这里汇合,让我们继续瞩望“尧的起源”研究,一处文明探源的新坐标,在接下来的每一刻见证着绵延不断的中华文明生生不息、奔涌向前。

记者 祁欣 文/图

责任编辑: 吉政