打好文化牌 走好康养路 念好生态经

洪洞兴唐寺乡大力创建国家级旅游度假区

中镇霍山 未来可期

阅尽沧桑 巍峙风雨

千年龙柏 百代虬枝

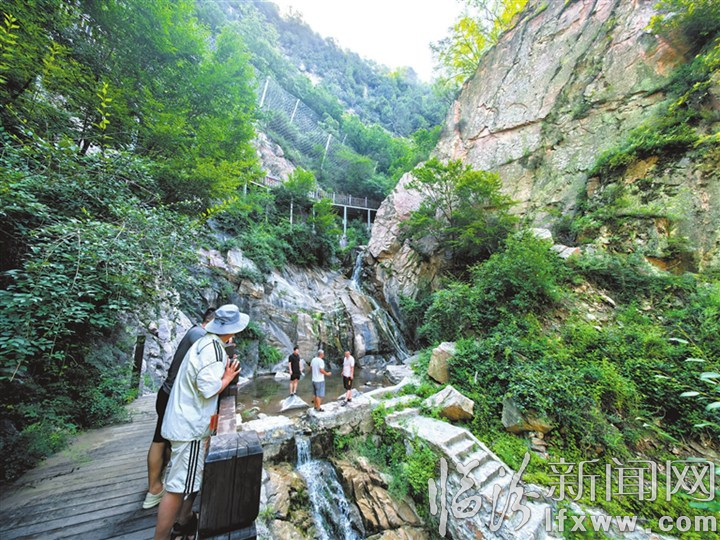

碧水涟涟 山峦叠翠

千层高山 巍峨之姿

霍山之巅 直插云霄

千年庙宇的辉煌能否重现?答案是肯定的。在洪洞县兴唐寺乡,随着中镇霍山成功入选《中国世界文化遗产预备名单》,这座沉寂已久的古庙遗址正迎来新生。千年“将军松”仍然苍劲挺拔,唐太宗敕建的兴唐寺虽历经沧桑却风骨犹存,明太祖朱元璋诏旨“封山碑”依旧巍然矗立——它们不仅见证了华夏山岳祭祀的千年传承,更将在新时代焕发夺目光彩。

当都市在40℃高温中煎熬时,为何兴唐寺的密林深处始终保持着25℃的清凉?科学给出了确切答案:这里92%的森林覆盖率和年平均负氧离子每立方厘米超4000个,造就了名副其实的“天然空调房”。从唐代祭祀遗址到洪武圣旨碑,从虎峡飞瀑到老爷顶星空,这片185平方公里的秘境正在书写“文化+康养+生态”的崭新篇章——历史与自然在此完美交融,奏响文旅康养的时代强音。

御碑苏醒

千年祭祀文明重绽异彩

“这块镌刻于洪武三年的御碑,是明太祖朱元璋敕封霍山为‘中镇’的圣旨原件。”洪洞县兴唐寺乡党委书记李晋豪轻抚着中镇庙遗址内巍然矗立的石碑,自豪地介绍道,“碑首雕刻着精美的双龙纹饰,‘大明诏旨’四个大字清晰可见。这块石碑不仅被称为‘封山碑’,更因其独特的历史价值与商代龙柏、唐松、飞龙栈道、褐马神鸟、打鼓泉、老爷顶日出云海、龙虎瀑、栖心湖、映心峰一起被誉为‘兴唐十景’”。

这份自豪源于2024年12月30日——中镇霍山成功入选《中国世界文化遗产预备名单》,成为“古典中国五镇祭祀遗迹”的重要组成部分。这一里程碑式的成就,标志着以中镇霍山为代表的“五镇”文化体系在世界文化遗产申报道路上迈出了关键一步,也让这座承载着华夏五千年祭祀文明的历史名山及其周边文化遗迹重新焕发光彩。

中镇霍山作为中国古代“五镇”之一,承载着华夏文明五千年的山岳祭祀传统,其深厚的文化底蕴与陶寺遗址所代表的早期国家礼制文明一脉相承。

从陶寺遗址的祭祀区到中镇庙的历代帝王祭典,华夏文明的祭祀传统从未中断。中镇霍山自尧舜时期便是重要的祭祀圣地,至隋唐时期更成为国家祭祀体系的核心载体。2023年在中镇庙遗址发现的唐代《敕修应圣公祠堂碑》与陶寺的祭祀遗迹遥相呼应,共同印证了中国古代“敬天法祖”的礼制延续性。如今,中镇霍山与陶寺遗址一样,正通过考古发掘与科技保护焕发新生,其深厚的文化积淀不仅彰显了中华文明在世界文明史上的独特地位,更成为增强文化自信、传承民族精神的重要基石。

据景区工作人员介绍,中镇庙历经唐、宋、元、明、清历代修缮扩建,直至20世纪70年代被拆毁,现仅存遗址及部分珍贵碑刻。2023年,考古人员在中镇庙遗址新发现了唐代《敕修应圣公祠堂碑》残石,碑文详细记载了唐文宗时期(公元837年)官方对霍山神的尊崇礼制,为研究唐代“五镇”祭祀制度的延续性提供了重要实物证据。庙内现存文物中,尤以明代洪武三年(1370年)朱元璋封山圣旨碑、康熙四十二年(1703年)“秀峙中区”御笔碑等最具价值,这些珍贵文物生动展现了历代王朝对中镇霍山的政治认可与文化尊崇。

目前,中镇庙遗址仍保存有70余通历代碑刻,其中包括全国现存唯一的建文元年(1399年)祭祀碑,具有极高的历史文献价值。随着申遗工作的持续推进,当地政府计划进一步加强遗址保护力度,整合兴唐寺、慈云寺等周边文化遗迹,着力打造“中镇太岳祀礼渊源”文化品牌。

这一文化品牌的构建,正是基于中镇庙与周边遗迹深厚的历史渊源。以兴唐寺为例,该寺始建于唐贞观元年(公元627年),相传唐太宗李世民为纪念霍山之战而下令修建,与中镇庙共同见证了这片土地的历史变迁。据史料记载,兴唐寺在金代曾毁于战火,后于大定二年(1162年)得以重建。民国时期一度荒废,1923年经妙舫和尚主持重修后,常住僧众最多时达70余人。如今,虽然兴唐寺仅存清代修建的藏经楼,但寺门西侧那株历经千年的“将军松”依然挺拔耸立,与中镇庙的碑刻群遥相呼应,共同诉说着霍山文化的悠久历史。

这株被当地人亲切称为“将军松”的古树,高15米,胸径达86厘米,树干向西北方向倾斜生长,枝条呈伞形斜垂,展现出顽强的生命力。树干底部至今仍清晰可见当年砍伐的痕迹,2012年被列为重点保护古树名木。它与中镇庙的珍贵碑刻一样,都是“中镇霍山·古韵唐风”文化品牌的重要支撑,为打造这一特色文化品牌提供了丰富的历史资源和景观依托。

御碑苏醒巍然矗立,古松虬枝傲指苍穹。中镇霍山的每一块碑刻、每一处遗迹,都是时光镌刻的史诗,诉说着华夏文明对山岳的敬畏与礼赞,这座承载五千年祭祀文明的历史名山正以崭新的姿态走向世界舞台。

绿肺天成

太岳秘境打造康养胜地

7月16日清晨,当第一缕阳光穿透太岳山脉的薄雾,兴唐寺景区已迎来首批晨练的游客。来自太原的退休医生王建国正沿着栖心湖畔的木栈道慢跑,呼出的白气在微凉的空气中格外清晰。“这里的昼夜温差超过15℃,晨练特别提神。”他拭去额头的汗珠说。即便在盛夏七月,兴唐寺的清晨气温仍维持在18℃左右,正午最高温也不超过30℃,这种独特的山地气候使这里成为天然的“避暑胜地”。

在石壶峡的观景平台,记者遇见正在练习深呼吸的河南游客张晓红。她手中的便携式负氧离子检测仪显示,当前空气中的负氧离子浓度高达7620个/cm3。“这数值比我们上次去的庐山还要高!”张晓红欣喜地表示。

景区监测数据显示,该区域平均负氧离子含量稳定在4000个/cm3以上,雨后或瀑布附近更常突破10000个/cm3大关。这种被誉为“空气维生素”的物质能有效促进新陈代谢,改善心肺功能,不少失眠患者将此地视为“天然疗养院”。

正午时分,“绿野云谷”游乐场传来阵阵欢笑声。来自市区的李建设一家正在树荫下准备野餐。“这几天市区气温已飙升至40℃,这里却只有29℃,树荫下更是凉爽。”李建设指着车载温度计说,带孩子亲近自然,让他感到身心舒畅。

景区工作人员段杰升介绍,游乐场的设计巧妙利用森林遮荫效果,所有活动区均设于树冠投影范围内,避免阳光直射。动态的旋转木马与静态的林间吊床相得益彰,而栖心湖畔远可观层峦叠翠,近可听泉水淙淙,观鱼群嬉戏,山涧的静谧时光令人沉醉。

走近海拔2358米的老爷顶,旅行达人贾伟民正在调试望远镜。“这里空气通透,昼夜温差大,大气稳定性极佳,是观景绝佳地。”他赞叹道,没有光污染的山巅,蓝天白云近在眼前,为都市人提供难得的纯净体验。

据了解,景区正在构建“全时康养”体系:晨间森林太极、午后中药浴、傍晚声波疗愈、夜间星空冥想,结合特有山地生态,让游客每时每刻都能获得差异化的康养体验。

这片185平方公里的康养胜地,已荣获“省级文旅康养示范区”“国家级避暑旅游目的地”等称号。大自然以独特方式诠释疗愈真谛:或是晨风送来的松木清香,或是树荫下的片刻清凉,又或是星空下的心灵宁静。

近年来,为全面落实省委、省政府“旅游强省”号召和市委、市政府加快形成文旅融合发展新格局,打造中部地区旅游热点门户的任务目标,市委、市政府成立中镇霍山国家旅游度假区创建工作领导小组,制定了《临汾市创建中镇霍山国家旅游度假区工作方案》,坚持“资源整合、产业融合、区域联合、力量聚合”原则,紧紧围绕“融合”“创新”两个关键词,充分发挥中镇霍山的生态优势、资源优势和区位优势,强力推进中镇霍山创建国家级旅游度假区。

7月16日晚,在市委、市政府的统筹谋划和市文旅局的指导下,2025年中镇霍山避暑康养旅游季在古县盛大启幕。依托中镇霍山资源优势,洪洞县、古县、霍州三地携手合作,将兴唐寺与七里峪、云顶小镇等景区景点串联成线,打造集露营民宿、山地运动、中医药康养等多业态于一体的农文旅产业带,共同构建全域休闲康养旅游大格局。

在中镇霍山避暑康养旅游季活动中,兴唐寺景区特别推出五大主题活动:“暑趣跃动天地”户外挑战、“赶鸭闯关”趣味赛、踏水捉鱼比赛、康养专家讲座及森林瑜伽体验。从高山草甸到湖畔碧波,从非遗市集到星空露营,游客可尽情享受“避暑+康养”的双重乐趣。

跟着学、照着做、踏实干。兴唐寺乡以中镇霍山避暑康养旅游季“清凉霍山·康养临汾”系列活动为契机,深入挖掘洪洞文旅康养资源,提振中镇霍山避暑康养品质,

持续叫响“回家·悦生活”和“走遍天涯 洪洞是家”文旅品牌,走出一条持续健康的文旅发展之路,把文旅产业打造成全县的支柱产业、民生产业、幸福产业。

生态永续

青山绿水守护文明根脉

漫步在这片森林覆盖率高达92%的生态秘境,每一次呼吸都带着松柏的清香,脚下是松软的落叶,耳边是清脆的鸟鸣。兴唐寺景区是名副其实的“天然氧吧”,更是大自然馈赠给三晋大地的一颗绿色明珠。

“您看这片林子,从山脚到山顶,就像搭了个‘绿色天梯’。”景区讲解员程倩倩指着远处的山峦介绍,随着海拔的上升,植被呈现出明显的垂直变化:山脚下,油松、白皮松与山杨、白桦比邻而居;半山腰处,挺拔的华北落叶松渐成主角;待到海拔2000米的老爷顶附近,眼前豁然开朗,高山草甸上点缀着星星点点的野花。

最令人称奇的是这里的“森林芬多精”。据林业专家介绍,不同树种释放的植物精气在此交融,形成独特的天然“保健因子”。春夏时节,山花烂漫,虫鸣鸟啼,云外花海如锦绣铺展;金秋之际,层林尽染,红叶似火,与苍翠的松柏相映成趣;即便是寒冬,这里依然松柏增翠,银装素裹中透出勃勃生机,四季轮回间,大自然的神奇造化在这里展现得淋漓尽致。

水是兴唐寺景区生态景观的灵魂,落差88米的龙虎瀑,如银河倾泻,轰鸣的水声在山谷间回荡,与苍松翠柏共同奏响自然的交响乐。溪涧清泉蜿蜒流淌,在石缝间跳跃,形成无数潭瀑,灵动的流水与嶙峋的山石相映成趣,勾勒出一幅幅动态的山水画卷。

辗转景区单向路程21公里,这儿可谓是各具特色,清泉神马、盘龙飞瀑、玉柱滴翠等景观无不彰显着水的灵动与山的雄伟,而霍山日出时的云海翻腾、平梁雾霭中的朦胧山影,更让这里成为摄影爱好者的天堂。途中还有在阴凉地面上,搭建的木耳种植区,当地天然泉水孕育的木耳饱满肥厚,长势喜人……这里的林下经济不只有木耳,从林下种植、林下养殖再到采集加工、森林景观利用,目前,林下经济也发展成为重要的绿色富民产业带动乡村振兴。

除了令人叹为观止的自然景观,兴唐寺景区还拥有丰富的生物多样性,堪称华北地区珍贵的生态基因库。茂密的森林为野生动物提供了理想的栖息地,山间时常可见松鼠跳跃、鸟雀啼鸣,甚至偶有狐兔出没,为静谧的山林增添了几分野趣。景区内的植被类型丰富,既有耐寒的高山草甸植物,也有喜湿的河谷灌木,更有成片的原始次生林,使得这里成为研究生态演替和生物保护的理想场所。

近年来,随着生态保护力度的加大,兴唐寺景区的生态环境持续优化,吸引了越来越多的珍稀鸟类和昆虫在此安家,进一步丰富了景区的生态内涵。

作为国家级森林公园和国家森林乡村,兴唐寺景区不仅在生态保护上成绩斐然,更在生态旅游开发上走出了一条可持续发展之路。蜿蜒的登山步道、原生态的木栈道、精心设计的观景平台,既方便了游客观光,又最大限度地减少了对自然环境的干扰。

景区巧妙地将自然景观与人文历史融合,让游客在欣赏山水之美的同时,也能感受到深厚的文化底蕴。当地还积极推广生态研学、森林康养等新型旅游模式,让人们在亲近自然的过程中,潜移默化地增强环保意识。与此同时,随着我国老龄化进程的加速,养老服务供需矛盾愈发凸显,尤其是高端康养服务的规模化供给尚显不足,难以满足长者对品质生活的热切期盼。在此背景下,景区正积极探索一条集生态、科技、文化与医护于一体的全新养老路径,致力于为老龄化社会痛点提供创新解决方案。

中镇霍山的文化觉醒,见证了一场跨越千年的文明对话。这里,每一处遗迹都是历史与未来的交汇点,每一片森林都书写着生态与人文的和谐篇章。从帝王敕封到百姓共享,这座圣山完成了从神圣祭坛到精神家园的价值升华,为当代提供了一份文化遗产活态传承的生动范本。

历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源,要始终把保护放在第一位。习近平总书记的谆谆教导为挖掘、保护霍山历史文化遗产指明了方向。世界遗产的申报之路,正是文明薪火的传递过程。中镇霍山以其“天人合一”的东方智慧,向世界展示了中华文明对自然与人文关系的深刻理解。当习习山风轻抚过洪武碑刻,当负氧离子滋养着现代游人,这座圣山正以独特的方式诠释:真正的文化传承,在于让历史照进现实,让传统滋养未来。这或许正是中镇霍山留给时代最珍贵的启示——在守护与创新中,文明永葆生机。

记者 祁欣 文/图

责任编辑: 吉政