舞姿蹁跹

载歌载舞

高歌一曲

表彰模范

鼓韵传神

纵情歌唱

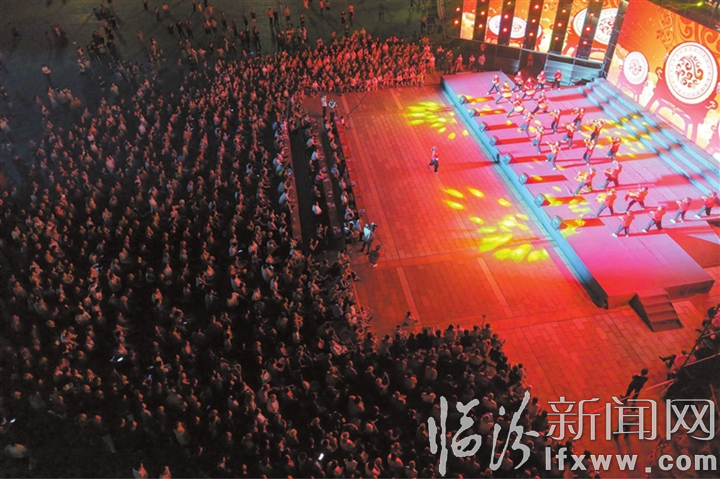

人山人海

临汾新闻网讯 当陶寺遗址的晚风遇见广场舞的旋律,四千年的文明在夏夜里活了起来。7月17日晚,“奋进新征程 建功新时代”2025年襄汾县广场文化消夏月活动在陶寺遗址博物馆南广场拉开大幕,至8月7日晚最后一场晚会闭幕,连续22天22场演出,文旅专场与多个专场同频共振、13个乡镇轮番登台,道德模范走上聚光灯下,一场“没有围墙的文化盛宴”在丁陶大地上闪亮登场。

“咚咚咚!”鼓点震碎了夏夜的闷热,陶寺遗址的星空下,百名舞者挥动红绸,一曲《中国龙》点燃全场。台下,摇着蒲扇的大爷跟着哼唱,举着手机直播的年轻人忙个不停,外地游客边看边查“陶寺文化”的词条——这一场景,正是襄汾县广场文化消夏月最生动的音符。从非遗干板调到移风易俗小品,从抗战歌曲到清廉快板,这个夏天,襄汾人用自己的方式,在早期国家的土地上,书写着新时代的文化故事。

古韵奏新声 唱响时代乐章

七月的晚风掠过陶寺遗址博物馆南广场,裹挟着四千年的文明气息扑面而来。7月17日晚,当《陶寺气象》的恢弘旋律在夜空中响起,“奋进新征程 建功新时代”2025年襄汾县广场文化消夏月活动在文旅专场的华彩绽放中正式启幕。这座文明圣地,此刻化身成为连接古今的舞台,不仅点亮了襄汾的夏夜星空,更奏响了这座古城奋进新时代的铿锵足音。

开幕式上的文旅专场如同一幅徐徐展开的丹青长卷。当歌曲《龙盘》的旋律响起时,现场数百名观众不约而同点亮手机灯光,点点星光与舞台上复原的陶寺古观象台模型交相辉映,恍若远古先民观测的星辰坠落凡间。这种沉浸式的文化体验,正是襄汾文旅融合发展的生动写照——让沉睡的文物“活”起来,让古老的故事“动”起来。

文旅专场的精彩不仅停留在对历史的致敬,更展现了新时代襄汾文旅人的创新探索。音乐快板《襄汾文旅谱新篇》用接地气的方言唱词,将陶寺遗址博物馆开馆、汾城古镇改造等年度大事娓娓道来;原创广场舞《汾畔汗润幸福花》的演员们身着缀满襄汾元素的服饰,把非遗元素融入现代舞蹈;情景朗诵《新时代的文旅人》中,文旅工作者本色出演,讲述他们在丁村遗址保护、旅游公路建设中的酸甜苦辣。这些带着泥土气息的原创节目,让观众在掌声与笑声中,真切感受到襄汾文旅产业发展的蓬勃脉动。

当文旅专场的余韵还在夜空中回荡,消夏月活动的其他专场已蓄势待发。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专场的演出现场,开篇的革命歌曲联唱唤醒烽火记忆,百岁老兵访谈令人动容。当《小白杨》的旋律响起,政法人的坚守与白杨的挺拔交相辉映,最终在《强军战歌》的雄壮和声中,完成了一次从历史烽烟到平安当下的精神巡礼。这场演出既是对抗战先烈的深情告慰,更是新时代政法铁军的精神宣言。

教体专场的舞台上,晚会分为四大篇章,《谁不说咱家乡美》《快乐成长》《红星少年》《我爱我的祖国》。整场演出融合传统与现代,既有《球跃东方醒狮魂》的创新融合,又有《非遗打花棍》的文化传承,充分展现了襄汾教体人的艺术才华和奋进新时代的精神风貌。

“清廉襄汾”文艺专场通过歌伴舞《廉洁动起来》、音乐快板《清廉襄汾》、纪检人诗朗诵等12个原创节目,将廉政教育与本土非遗民歌、现代艺术深度融合。这场集思想性、艺术性于一体的文化盛宴,以群众喜闻乐见的形式推动清廉理念深入人心,为全方位高质量发展注入“廉动力”。

夜幕下的陶寺遗址博物馆南广场渐渐成为展示当地各行各业精神风貌的立体画卷。住建专场的《住建魂·襄汾韵》深情诉说城市建设者的使命担当,小品《垃圾要分类》以寓教于乐方式倡导绿色生活,快板《夸夸环卫十大员》道出城市美容师的辛勤付出。整场晚会既彰显了住建人“钉钉子精神”推进城市更新的实干作风,又通过艺术形式展现了全县城乡建设的新成就;金融专场演出以“金融为民 文化聚力”为核心,生动展现了全县金融人坚守初心、服务经济高质量发展的精神面貌;卫健系统专场晚会通过《健康赢未来》《家医十年》等节目展现医者仁心,更有《你的样子》《让骨头硬朗起来》等科普节目寓教于乐;税务系统专场以“初心·信仰如炬”“担当·兴税强国”“远航·砥砺前行”三个篇章,通过情景讲述、数字光影秀等节目展现税务担当……这些来自基层、源于生活的节目,正如散落在襄汾大地的文化火种,在夏夜的舞台上汇聚成照亮人心的火炬。

随着消夏月活动的深入,广场上的观众结构也在悄然变化。初期多是周边居民带着马扎前来纳凉,后来逐渐吸引了扛着“长枪短炮”的摄影爱好者,更有坐着旅游大巴赶来的外地游客。来自太原的游客刘向东在朋友圈写道:“在陶寺遗址了解早期国家,在外围广场看新时代情景剧,这种时空交错感太震撼了,这才是真正的‘活态历史’。”

还有襄汾本地的一些知名网红每晚的直播更是吸引数万网友围观,他们的镜头下既有台上精彩表演,也有台下观众跟着音乐打拍子的温馨画面,这些鲜活的细节让“襄汾消夏月”话题持续占据当地热搜。

凡人闪微光 点亮道德星空

回看消夏月活动,丁陶大地虽夏风炽热,可道德的光芒比阳光更耀眼。7月18日晚,陶寺遗址博物馆南广场灯光璀璨,“德耀襄汾 善行天下”第三届道德模范表彰会在这里举行。

13位来自各行各业的道德模范和提名奖获得者,用他们的凡人善举,为这座千年古邑增添了最温暖的符号。

当大屏幕亮起,风雪肆虐的画面将观众带回2021年初春。河南遭遇罕见暴雪,道路封闭,药品紧缺。云鹏医药集团销售经理傅贵明望着窗外厚厚的积雪,拨通了客户的电话:“放心,药我一定送到!”他带着车队在结冰的路面上谨慎行驶,车轮打滑就走低速,200公里的路程走了整整一天。当药品准时送达时,客户紧紧握住他冻得通红的手,泪流满面。“其实合同规定极端天气可以免责,但灾区等不起啊。”领奖台上的傅贵明语气平静。两年后河南水灾,他再次自费租车运送救援物资。组委会给他的颁奖词这样写道:“春风化雨,润心为贵;烛火生辉,燃灯而明。一颗赤子之心,称量出诚信的分量。”

在另一个故事里,万娟娟正驾着冲锋舟破浪前行。去年7月河北涿州遭遇百年一遇洪水时,这位天龙救援队女队员在齐腰深的湍流中连续作业,转移众多群众。有老人不敢上舟,她就跳进水里将人背起;孩子受惊哭闹,她掏出随身带的糖果轻声安抚。“涿州洪灾时,听说您是唯一的女冲锋舟司机?”面对主持人的提问,她腼腆地笑了:“女司机少,但救援不分男女。”当涿州应急管理局同志那句“疾风知劲草,危难见真情”通过音响传出时,台下不少观众抹起了眼泪。

轮椅缓缓推上舞台时,全场响起长达一分钟的掌声。耄耋老人原皋义身患癌症,却坚持来到现场。20世纪60年代,这位乡村教师目睹乡亲缺医少药,自学医术成为“赤脚医生”,从此听诊器一握就是六十年。冬天他会把冰凉的听诊器焐热再接触患者,困难群众看病他常悄悄垫付药费。退休后拒绝民营医院高薪聘请,坚守在月薪仅千元的村卫生室。大屏幕播放着他深夜出诊的画面,画外音是老人的自白:“患者等不起啊,我这把老骨头还能再跑几年!”

陶寺敬老院院长李福枝的登台带来另一种感动。25年来,她把800多位孤寡老人接进这个“家”,记得每位老人的生日和忌口。有患阿尔茨海默病的老人半夜走失,她打着手电在玉米地里寻到天亮;为让瘫痪老人吃上热饭,她发明了可调节高度的特制餐椅。当主持人问及心得,她只说:“老人要得不多,就是被记住、被当回事。”

在道德模范中,他们中有坚持献血25年的退役军人王勇,有照料瘫痪公婆十余年的好媳妇张梅菊,还有用镜头记录襄汾变迁的摄影师李现俊。当《不忘初心》的旋律响起,主持人深情说道:“这些平凡人的不平凡选择,正是这座城市最珍贵的精神底色。”

颁奖典礼上,李小锁、文丽丽、张梅菊、李倩女、毛怀忠、周延年6人获提名奖。他们以平凡善举传递温暖,用点滴奉献诠释榜样力量。组委会赞誉其“心之所向,汇光而行”,展现了普通人的高尚品格。

夜幕下的襄汾灯火通明,道德的光辉比星辰更亮。这些发生在你我身边的获奖故事,正通过“掌上微襄汾”微信公众号定时逐个播出。他们正化作春风细雨,浸润着丁陶大地的每一寸土壤。

十三镇竞演 舞动振兴新风

自7月17日至8月7日,襄汾县13个乡镇轮番登台,用歌舞、曲艺、非遗展演等多元形式,为群众奉上文化盛宴。这场来自全县各乡镇的文艺活动,不仅点亮了城乡“夜生活”,更成为乡土文化传承与时代精神交融的生动舞台。

“油粉饭、臊子面、羊肉锅子……”汾城镇的《汾城美食“干板”唱》一开场,贾坊村梁焕老师用铿锵顿挫的干板调,将地方美食与非遗艺术巧妙结合。这种源自民间的说唱形式,字字句句皆是古邑的“密码”,引得台下观众随节奏轻声应和。

同样以非遗为亮点的,还有赵康镇的情景剧《太平绣球》。演员们手持色彩斑斓的绣球,演绎传统婚俗与工匠精神。该节目由赵康红红传统手工专业合作社编排,将省级非物质文化遗产代表性项目“太平绣球”的编织技艺融入剧情,让观众在故事中触摸非遗的温度。而新城镇的《丁村家戏》则再现了百年家戏的鲜活魅力,村民自演自唱,锣鼓声里流淌着农耕文明的质朴欢腾。

移风易俗新气象,小品里的乡土智慧。“彩礼不是买卖,幸福才是根本!”邓庄镇的小品《彩礼》以诙谐对话,直击高额彩礼问题。演员用方言土语演绎两亲家“斗智斗勇”,最终在政策引导下达成共识,现场笑声与掌声交织。这一创作恰呼应2025年中央一号文件对高额彩礼治理的要求,成为政策宣导的“软载体”。

永固乡的《三个媳妇》则聚焦家庭矛盾。剧中,三个儿媳因赡养老人争执不休,最终在“孝老爱亲”村规民约的调解下重归于好。南贾镇的小品《百善孝为先》同样以多子女养老困境为切口,用“分家秤”的戏剧冲突,叩击观众心扉。这些作品皆取材于真实生活,以“小故事”传递“大道理”,展现乡村文明新风的浸润之力。

从战鼓到追梦人,红色基因里响起时代共鸣。南辛店乡的《贾罕战鼓》擂响时,鼓点如雷,红绸似火,省级非遗的磅礴气势瞬间点燃全场。该节目融合传统战鼓与现代表演,象征从历史烽烟中走来的奋进精神。还有来自乡镇工作人员合唱《祖国不会忘记》,以深沉旋律致敬平凡奉献者,形成古今精神的时空对话。

襄陵镇的鼓舞《中国龙》另辟蹊径,将陶寺鼓乐元素融入现代编舞,演员们以鼓槌为笔,勾勒出一条腾跃的“中国龙”。压轴节目《我们都是追梦人》由镇机关干部集体演唱,歌声中既有窗口服务的琐碎坚守,也有乡村振兴的宏阔憧憬。这种“干部+群众”的共创模式,成为晚会独特风景。

还有来自舞台上的传承之光。“小小的扇子,像彩云随风飘动”,西贾乡的孩子们表演的《扇花花开》,用稚嫩舞步演绎扇合如文化根脉的隽永传承。同样充满童真的还有新城镇的儿童朗诵《尚书·尧典》,稚嫩童声诵读四千年前典籍,让“最初中国”的文脉悄然延续。

而陶寺乡的《少年鼓韵》与《武术少年》则展现青少年对传统文化的创新诠释。小演员们击鼓挥拳,既有古韵传承,又有少年锋芒,恰如主持人所言:“他们是陶寺文明的‘小代言人’”。

还有景毛乡专场带来的《天下第一鼓》《山河美》《倡新风》等精彩节目,通过三个篇章展现红色传承、文明新风和奋进未来的时代主题;大邓乡专场演出精彩纷呈,非遗鼓舞与现代歌舞同台献艺,传统舞狮、戏曲与快板、朗诵等节目展现乡村振兴新气象;古城镇专场晚会精彩纷呈,三大篇章展现红色传承与时代新貌,传统鼓乐、地方戏曲与现代歌舞同台献艺,干部群众的革命歌曲联唱将晚会推向高潮。

从汾城干板的古调,到邓庄荷叶的童趣;从赵康绣球的巧思,到南辛店战鼓的豪迈——当陶寺的星空收起最后一盏舞台灯光,这场跨越四千年的文明对话仍在延续。二十二个夏夜,古老遗址与现代歌舞碰撞出璀璨火花,道德微光与乡村振兴交响成奋进乐章。历史从未如此鲜活——它跳动在非遗代表性传承人的鼓点里,闪耀在模范人物的故事中,更奔涌在每一个襄汾人迈向未来的脚步间。这片曾见证早期国家发展的土地,正以文化为笔,描绘新时代的文明画卷。

记者 祁 欣

图片由襄汾县融媒体中心提供

责任编辑:畅任杰