市委书记李云峰在翼城县调研指导农村集体经济发展工作

市委副书记、市长王延峰在汾西县调研指导农村集体经济发展工作

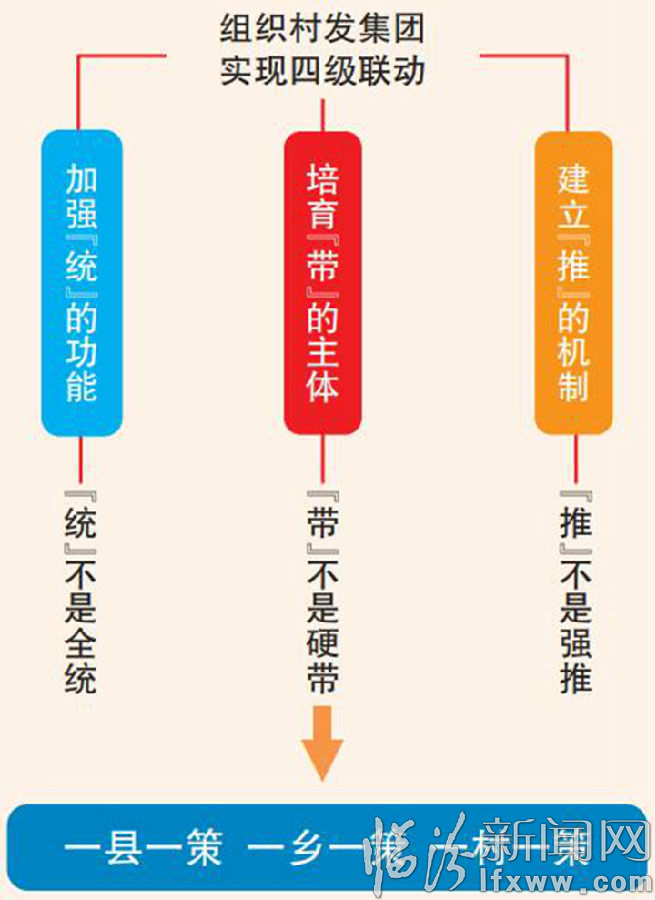

2022年以来,临汾市深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神,落实省委、省政府工作部署,努力在思维观念、体制机制、路径举措上创新突破,探索实施“党建引领+市场推动”,市县乡村四级联动工作机制,在市级层面组建临汾市农村集体经济发展(集团)有限责任公司,引导县乡村各级规范组建县级公司、乡镇集体经济联合社和村集体合作社,在全市域构建起“1+17+N”市场主体体系,努力以高质量党建引领农村集体经济高质量发展。

临汾市农村集体经济发展(集团)有限责任公司

市村发集团中央厨房项目

临汾市农村集体经济发展(集团)有限责任公司(简称“市村发集团”),是我市率先在全省建起的以市级集团公司为引领,以县(市、区)级分公司(农村合作经济联合总社)、乡镇合作经济联合社、村级合作社为支撑的市级农村集体经济市场化平台。该集团是集资源承载、资金对接、产业投资、市场开发、项目建设和利益共享等多功能于一体的市属国有企业,注册资金5000万元。集团内设综合管理、市场开发、工程建设、资产运营等8个中心,下设供应链、资产运营、投融资、环境工程科技4个全资子公司,并与国内上市企业和本土能源企业联合组建了建设、水生态科技、宏淼服饰、格林环保4个合资子公司。市村发集团坚持“党建引领+市场推动”的工作思路,逐步完善“三级四主”运营机制,积极探索“城市支持农村、工业反哺农业”的发展路径,充分发挥国有企业龙头带动作用,通过交叉持股、项目合作、资源共享,贯通资金、项目、技术、信息渠道,先后与7个县建立战略合作关系,涉及智慧农业、农村生活污水治理、服饰加工、农副产品全产业供应链打造等领域,已实施20个项目,总投资2.9亿元,为统筹牵引、协调联动市、县、乡、村四级新型农村集体经济市场主体发展壮大奠定坚实基础,助力乡村全面振兴、农民实现共同富裕。

尧都

打造产销联合体 集团冲锋拓市场

尧都区北练李村农业生产托管项目

尧都区狠抓区、乡两级村发公司市场化运作,充分发挥集团冲锋效应,破解村集体发展“单兵作战、缺乏联动”的难题,强力带动村级合作社增产创收。区村发公司为国有独资企业,聚焦产品销路等关键环节,建立区农产品展销平台,全区14个乡镇及一个涉农街道共50余种特色农副产品签约入驻,同时主动与市村发集团中央厨房项目对接,签订长期供货协议。乡镇村发公司在乡镇党委领导下运行,推行“跨村联建、抱团发展”模式,贾得乡南孙村联合周边10余个村共同实施大型花卉苗木种植现代农业项目,目前正在建设中,完工投产后预计可实现三年创收1000余万元。农村股份制经济合作社由支部领办,结合自身资源禀赋,盘活用好市区乡村各类资源要素,推动乡村产业项目优化升级。2022年全区所有行政村集体经济收入均达到10万元以上,较上年度增长38%,93个村达到30万元以上,较上年度增长21.1%。

侯马

城乡融合提质效 五大战区促增收

侯马市高村乡虒祁村小龙虾养殖基地

侯马市坚持“党建引领+市场推动”,以城乡融合为主线,建强用好“1+5+68”三级市场主体,持续推动村级集体经济壮大提质。全面统筹定规划,立足侯马产业结构优、城乡融合度高、区位优势凸显的实际,市村发公司、5个乡(街道)分公司和68个村级集体经济联合社分别制定发展规划,理清发展思路。战区联动明路径,在5个乡(街道)规划布局集体资产运营、高新企业服务、生态养殖物流、特色药材文旅、现代工农双动战区,形成“党委主导、战区主管、乡街主抓、村级主体”的工作机制。联动经营促增收,整合市域优质资源参与临汾村发投资项目,通过相互参股、承接项目、建设基地等参与分红;市、乡(街道)、村通过支部领办、党建联盟、引进项目、合作投资、独立经营等形式,整合资源,盘活资产,多元发展增收。2022年全市村级集体经济收入达2557.54万元,经营性收入达1880.50万元,较2021年分别增长86.67%、261.21%,村级集体经济实现了量和质的“双提升”。

霍州

坚持“四联共建” 推进协同发展

霍州市建立标准化年馍加工厂

霍州市构建“四联共建”机制,推动村级集体经济壮大提质。组织联建,创新基层党组织设置模式,3个乡镇整合多村成立5个联合党委,构建党建引领经济发展新格局;资源联营,市村发公司牵头组织,乡镇(街道)联合总社、村集体经济合作社结对联手,通过“土地+技术”“产品+人才”“场地+资金”等组合,实现资源共享、优势互补、共同发展;产业联动,市村发公司利用“中国年馍之乡”金字招牌,扶持8个村建立标准化年馍加工厂,统一进行原料采购、技术指导、产品包装、市场开拓,叫响“霍嬷嬷”区域公共品牌,村集体增收210万元,农民增收50余万元;利益联结,采取“党支部+合作社+公司”“集体合作社+农业专业合作社”“合作社+公司+农户”等经营模式,建成冯南垣党员教育基地、李曹镇“姥姥家”乡村休闲旅游等村集体经济发展示范点。2022年全市127个行政村集体经济收入均达10万元以上,总收入达3233.57万元,较上年增幅53.78%,经营性收入增幅66.93%,村均增收8.14万元。

洪洞

“三级”联动齐发力 “六式”合作蹚新路

洪洞县万亩富硒农产品基地

洪洞县构建“1+15+N”三级市场主体体系,凝聚政策、资源、人才等要素合力,探索六种集体经济发展合作模式,推动农村集体经济提质增效。构建发展体系,成立县村发公司,与乡镇村发公司交叉持股5%-30%,着力培育药材种植加工、果业经济林、富硒农产品、旅游康养、红薯、农牧生态、蔬菜花卉七大产业基地,县村发公司实施、参与农村集体经济项目228个,创收2600余万元,直接带动150个村集体增收。打造特色品牌,县村发公司立足县域特色,着力打造“老家洪洞”农产品销售服务和“洪洞三保”人力资源服务两大品牌,先后推介富硒农产品、牡丹花茶、蘑菇香醋、中镇山泉等30余种产品到各级平台,培养输出劳动力7000余人。增强合作效能,探索配套式、代理式、嵌入式、订单式、并联式、衍生式“六式”合作模式,挖掘发展潜能,激活市场主体,通过市县乡村四级联动,努力实现村村有项目、项项能增收。截至2022年底,全县325个行政村集体经济总收入达8581.89万元,较2021年增长53%。

襄汾

支部+合作社+公司 构建“一乡一业”格局

襄汾县依托尧京酒庄成立葡萄种植联合社

襄汾县构建县乡村“1+13+N”市场主体体系,探索“支部+合作社+公司”模式,四级联动推动村级集体经济提质增效。构建市场主体体系。县村发公司聚焦业务板块,采取独资、合资、合作等方式,成立1个合作公司、2个合资子公司、3个全资子公司和13个乡镇分公司,构建“县村发公司+乡镇分公司/子公司+村党支部领办合作社”的“1+13+N”市场主体体系。探索“支部+合作社+公司”模式。坚持集体和村民持股各不低于51%和30%的原则,组织党支部领办合作社,发动党员干部群众积极入社。县村发公司统一规划布局,指导多个合作社成立联合社,推动形成赵康三樱椒、南贾中药材等“一乡一业”发展格局。共享经济发展成果。2022年,全县105个党支部领办合作社共发展规模种植2.7万亩,养殖生猪2000余头,建设旅游基地8个,76个村集体经济收入达30万元以上,13个村达50万元以上,4个村突破100万元。

曲沃

一体化市场服务体系 全链条保障集体经济

曲沃县裴南庄村粮蔬轮作项目

曲沃县先后成立1个县级村发公司和7个乡镇子公司,带领全县114个村集体联合社,按照“党建+企企联合、村企联合、村村联合”思路,探索推行“146N”模式,全力打造集种、养、加、储、销为一体的市场服务体系。“1”:同山西光信、绿恒农业等8家龙头企业签订战略合作协议,构建1条“村发公司+企业+农村”的链条互助机制。“4”:利用西北农林科技大学等高校人才及技术优势,落地科研项目9个,申请各类农业资金500万元,打造5大系列18款“晋之源”产品,建立“菜谷同城”“进来优选”等商城6个,全力搭建“市场综合、投资融资、品牌管理、市场销售”4大服务平台。“6”:采取支部+基地模式,成立产业联合党组织14个,在全县114个行政村集中打造粮食、果蔬、养殖等6大产业示范基地75个。“N”:按照“县级扶镇级、镇级带村级”的方式,谋划经营性项目N个。目前,全县138个经营性项目,开工129个,建成108个,增收1858万元。2022年,全县行政村集体收入全部突破20万元,经营性收入占比94.8%。

翼城

聚焦农业托管 促进兴村富民

翼城县土地托管壮大集体经济

翼城县组建县村发公司,以项目为纽带,采取供需对接、平台交易、订单合作、运营管理四种模式,实现市县乡村四级联动。县村发公司建立农业生产托管综合服务中心,组织全县43家农业托管社会化服务主体,为乡村两级市场主体提供农业生产托管服务,全县146个村党组织牵头,335个村级集体经济组织托管土地7.7万亩,2022年带动集体增收3100余万元,同时依托市村发集团与襄汾县、霍州市、山东省平原县达成农业生产托管服务合作意向;建设翼城优品加工包装仓储基地,向乡镇村发公司发出订单,乡镇村发公司联同村级集体经济组织建立29个农产品专供基地,向市村发集团中央厨房项目推介翼城绿牧德品等农特产品,辐射带动36个村增收160余万元;统筹涉农项目资金1900余万元,与乡村两级市场主体签订项目建设和运营管理协议,实施种植养殖、文化旅游、农产品加工等70个项目,带动集体增收76万元。2022年,全县农村集体经济收入总额7259万元,同比增长82%。

古县

三大片区谋篇布局 公司牵引促进增收

古县古岳古树核桃加工车间

古县探索形成了县乡村三级联动协作矩阵,助推村级集体经济持续健康发展。党建引领建体系。县委充分发挥党委领导核心作用,成立古县农村集体经济发展有限公司,构建县级公司主导、乡镇联合总社推动、村级合作社落实,合力推动村集体增收的工作体系。规划定位谋发展。县村发公司结合全县“一城一区一园四地”战略定位,将全县划分为北部工矿企业区、中部商贸旅游区、南部特色种养区3个区域,实行跟踪服务,通过差异化定位,实现一体化发展。公司牵引拓市场。县村发公司操盘,依托县域内古树食品有限公司等龙头企业,推行资源“联用”、产业“联育”、收益“联享”发展模式,围绕核桃、中蜂、中药材等主导产业,多方筹措资金,实施乡村旅游、蔬菜大棚、农机服务等壮大提质集体经济项目96个,实现“村村有收益”。截至2022年底,全县73个村集体经济全部达到10万元,30万元以上的村36个,占比49.3%。

安泽

联合“链主”企业 做优特色产业

安泽县稻蟹鱼绿色智慧循环农业示范基地

安泽县立足生态优势,坚持“党建引领+市场推动”,县级村发聚合力,镇村公司添动力,推动村级集体经济壮大提质。县级村发公司主抓连翘产业、红色研学、沿河康养、特色种养、三产服务5大基地建设,架桥操盘,打造服务“联合体”。6个镇公司聚焦5大基地辐射带动作用,按照业相近、地相邻、链相补的原则,推动产业融合,打造产业“综合体”。66个村公司组织村民发展林药间作、杂粮果蔬、稻蟹共养等产业,向种养要效益,打造互利“共同体”。三级公司成立以来,按照“村发+企业+基地+农户”模式,统售产品、统购农资、统筹资产、统配资源,推动村企合作经营、群众抱团增收。特别是在连翘产业上,县村发公司联合链主企业,由村民采摘连翘,统一交售镇村公司,企业回购深加工,再按比例返利村集体,实现村集体增收130万元,采摘户平均增收2万元。2022年全县所有行政村集体经济收入在巩固10万元基础上,实现经营性收入全覆盖,70%的行政村突破30万元。

浮山

实施“2+N”发展思路 加速实现“弯道超车”

浮山县张庄镇苹果产业

浮山县探索三级平台运行体系,谋定“2+N”发展思路,研究制定集体经济奖励办法、乡村振兴顾问聘任制度等系列措施,推动全县村级集体经济“弯道超车”。科学架构三级市场平台,成立县红扁担公司,由县政府授权县财政局作为控股股东、占股50%,剩余股份由7个乡镇村发公司共同持有;乡镇村发公司由县红扁担公司作为控股股东,分别持股51%,其余股份由所辖各村集体经济组织根据社员数量采取因素分配法持有,推动交叉持股、抱团发展。实施“2+N”发展思路,按照“村均1座光伏电站、每村1座樱桃示范园,灵活发展多种项目”的产业布局,由县红扁担公司牵头,联动各村合作社,采取“基地+示范园”的模式,发展大棚樱桃产业项目;投资7600万元,支持80个无光伏电站的村实施“光伏补齐”项目;引导各村通过支部领办、村企联合等多种途径发展项目134个。2022年,全县村集体经济达30万元以上的村同比增长76%,经营性收入同比增长145%。

吉县

突出龙头带动 分类精准施策

吉县矮化密植有机苹果示范基地

吉县立足“红色苹果、黄色瀑布、绿色生态”三色品牌优势,探索“龙头带动+精准施策”的破题之举,为集体经济发展提质提速蓄势赋能。县级公司突出龙头带动。村发公司与浙江东日集团上市企业合作,总投资50.33亿元,实施有机肥生产、苹果种植、冷链仓储、果蔬加工、基金小镇等全产业链项目,先后孵化企业12家,服务企业21家。乡村两级分类精准施策。依靠组织推动,县级公司针对资源禀赋明显的16个“一类村”,确定“创优模式+育强品牌”模式,引领推动发展优质果蔬、文旅融合、人力资源等特色产业;针对有一定的发展基础的38个“二类村”,确定“政策扶持+资源开发”模式,通过物业经营、土地流转、资本运营激活农村生产要素;针对基础条件较差的13个“三类村”,确定“飞地抱团+兜底保障”模式,采取多方联建、入股县级公司等方式给予重点扶持。2022年,全县年收入30万元以上村47个,占比71.2%,同比增长51.8%。

乡宁

发挥财政资本优势 做优做强集体项目

乡宁县农村集体经济多元发展

乡宁县坚持“党建引领+市场推动”,探索实施“1544”发展路径,实现村集体经济发展不断壮大提质。“1”是县村发公司牵引。组建县村发公司,构建“1+10+N”的三级市场主体体系,利用资金和政策优势培育扶持一批高起点、规模化龙头企业、项目、基地和合作社。“5”是五种模式运营。县财政“投”入3亿元注册资金,130个村配股2600万元,部分属涉农国企“并”入县村发公司,部分涉农县级国有资产“划”入县村发公司,“建”立服务“三农”子公司,有效“整”合涉农资金和农村集体可利用资源、可经营性资产。“4”是四条产业带布局。围绕北垣、谭坪垣水果产业带,沿黄花椒产业带,双鹤、尉庄粮食作物产业带,高速沿线特色产业和生态养殖产业带,推动品种培优、项目整合、品牌打造和标准化生产。“4”是四种收益分配。通过配股分红、入股分红、项目分红和兜底分红,共享村级集体经济发展红利。

蒲县

组建产业联盟 实现抱团发展

蒲县薛关镇薛关村果蔬大棚种植产业联盟项目

蒲县强化市县乡村四级联动,积极构建“村发公司+农村集体经济发展服务中心+产业联盟”模式,推动集体经济壮大提质。强化组织领导,建立党建引领机制。成立农村集体经济发展服务中心,设立农村集体经济发展扶持资金,构建起促进农村集体经济发展的组织领导体系、政策支撑体系。组建村发公司,建立市场推动机制。市场共拓,对接市村发集团,做好品牌包装、开拓市场、统购统销等工作。项目共建,市县乡村四级市场主体合作实施乡村建设项目,获取项目分红。资源共享,盘活资源要素,支持乡村两级实施集体经济项目。主推产业联盟,建立利益联结机制。依托产业联盟,构建“基准收益+额外收益”的利益分配机制。基准收益,产业联盟经营主体每年将扶持资金额度的6%作为收益资金,上交村发公司。收益根据资本金多少进行分配。额外收益,基准收益外,村委与产业联盟经营主体商定另行签订附加分配协议。

大宁

整合资源资产 打造产业基地

大宁县三多乡养牛场

大宁县通过建立县级村发公司、乡镇联合社、村合作社三级市场主体,支起撬动资源的“新杠杆”、联结“大市场”的桥梁。县级公司,主推服务连接“大市场”。采用整合资产、转隶改组的方式,成立县农村集体经济发展有限责任公司,通过“整”“投”“营”,有效连接“大市场”。整,即整合资源资产,通过“清、化、收”方式,对县内经营性资产资源整合划转,核净资产2375万元。投,即搭建投资平台,将各类资金打包投入在建经营性项目。营,即开展经营创收,采取合作经营、发包经营、自主经营等方式,开展种养殖、农副产品加工,资源开发等经营。乡联合社,联村联企建立“新基地”。把分散的村股份经济合作社“联合”起来,变各村“单打独斗”为“抱团发展”,围绕产业布局,同落地企业合作,打造10个集体经济的示范基地,上挂县级公司,连接“大市场”,带动农村集体经济增长。2022年,全县60个村均实现村村有项目、村村有经营性收入。

永和

实施集体产业大项目 实现集体增收大发展

永和县红崖渠村美洋洋牧业

永和县坚持“党建引领+市场推动”的发展思路,积极构建县乡村三级平台运行体系,创新“1669+N”运营模式,即1个公司举龙头,6个乡镇分公司当纽带,6大业务板块促发展,9个子公司落项目,N个村集体经济股份合作社和产业基地强联结,上下联动、市场化运作,为村级集体经济壮大提质提供了强劲动力。县村发公司聚焦项目、资金等发展要素,通过金融资金、财政资金、社会资金、自有资金等渠道筹集专项发展基金,与永和农商行协作打造“强村贷”专属金融授信产品,谋划实施35个项目,建设23个集体农场,使得村级集体经济发展成色更足、底色更亮。截至2022年底,全县村级集体经济收益达2598万元,同比增长17%,64个村集体收入全部达到20万元以上。

隰县

创新“五联”新机制 提高市场竞争力

隰县梨果数智化分选、加工基地

隰县构建“1+7+67+N”市场主体体系,县村发公司以“五联”模式推动集体经济入市,建设农业生产基地21个,参与集体经济项目45个,带动67个村增收1200余万元。一是联市。市、县村发公司联合实施梨果配套附属产品项目,带动村集体增收25万元。二是联企。搭乘企业市场、销售、技术“顺风车”,实现规避风险、效益最优。在城南乡七里脚村实施果蔬大棚项目,发展订单农业,带动村集体增收30余万元。三是联村。采取以强带弱、抱团发展方式,整合优势资源,推动协同发展。联合阳头升乡4个村实施秸秆颗粒加工项目,每年村集体获得租赁收入16万元。四是联社。以土地、资金、资产等入股专业合作社,带动村集体稳定增收。利用光伏电站土地,与凯博专业合作社联合发展药材种植,带动村集体增收200余万元。五是联户。村民以土地、劳力、技术等入股项目,既实现资源利用,又激发参与动力。在龙泉镇上留村实施四季采摘项目,种植大户以人力和技术入股,带动村集体增收15万元。

汾西

做好“四字”文章 发展三大产业

汾西县罗殿村集体经济合作社托管玉米种植

汾西县农村集体经济发展投资有限责任公司围绕集体经济壮大提质总体目标,以投资为手段、以利益为纽带、以项目为载体,积极探索发展路径,做好汾西“肉牛产业、土特产品、农业服务”三篇文章。村均收入34万元,构建了村级集体经济发展新格局。县级公司牵引干,强化“统”的功能。县村发公司牵头,建设太阳山、季家庄两座千头标准化肉牛养殖基地,推动全县肉牛产业规模化、集约化发展。乡村两级跟着干,搭建“带”的平台。县村发公司搭建汾西优选产品销售平台,开通电子商务、直播带货等线上渠道,变产品为商品,变消费为扶贫。挂靠链主合伙干,建立“联”的机制。团柏乡村发分公司与山西晋海龙公司合作,新建高标准蔬菜大棚20座,实现汾西反季节蔬菜种植“零突破”。因地制宜自己干,做好“拓”的文章。勍香镇罗殿村集体经济合作社托管玉米种植3500余亩、机械化收割5000余亩,新建秸秆收贮和饲草加工基地。

责任编辑: 吉政