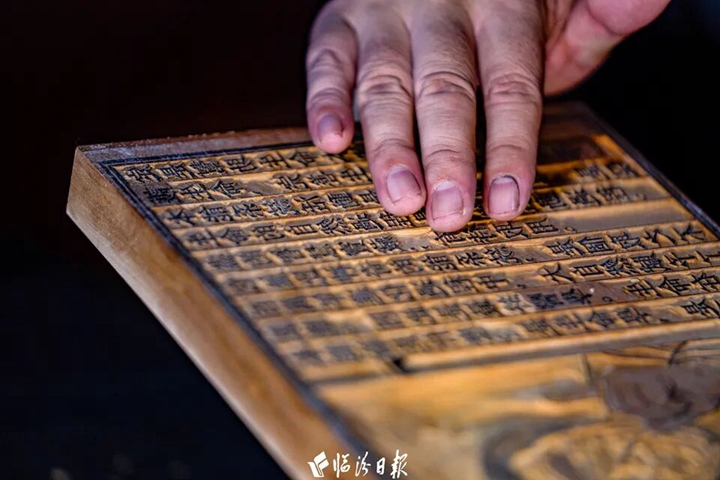

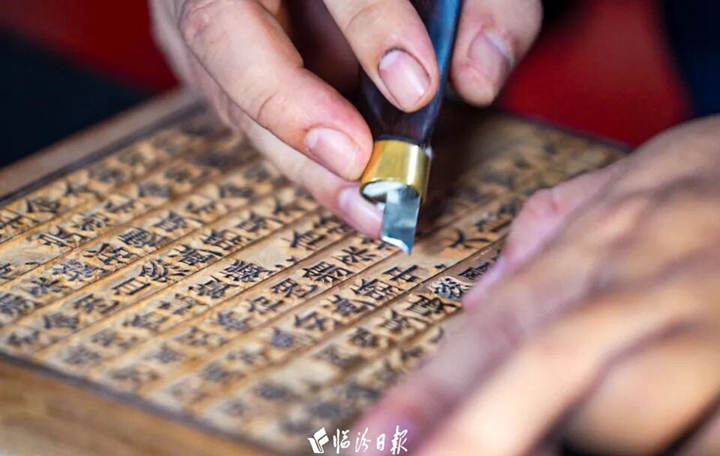

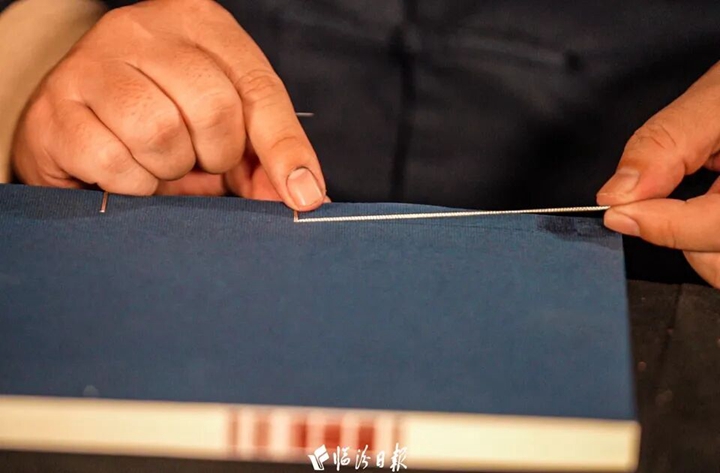

临汾新闻网讯 日前,在市区尧庙古玩城一间不起眼的工作室,一位手艺人手持刻刀,在一块梨木板上细细雕琢,随着木屑簌簌落下,文字和图案逐渐清晰……

这位手艺人名叫王军,是金代雕版印刷世家“王氏中和轩”第26代传人,也是市级非遗“平水雕版印刷技艺”代表性传承人。

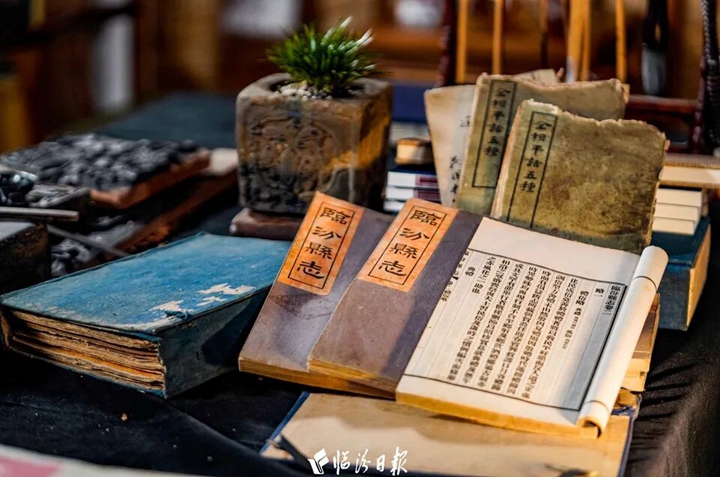

平水雕版印刷技艺自隋唐发轫,宋代趋于成熟,金代设立 “平水书籍” 管理机构,元代又设 “经籍所”,使平阳成为北方雕版印刷业的中心。流传至今的医书、字书、韵书、诗文集和佛经等大量典籍,均印自这里,对我国文学、艺术、医学、宗教的发展与传播,产生了深远的影响。2019 年 11 月,平水雕版印刷技艺成功入选临汾市非遗代表性项目名录,为这项古老技艺的传承注入了新的动力。

王军与平水雕版印刷的缘分,始于家族的耳濡目染,他从小在祖辈的雕版作坊中长大,学习书籍印刷、年画装订,指尖的茧子与墨香,早早在心中埋下了技艺传承的种子。然而,时境变迁,这项技艺曾陷入低谷,一度濒临断代。转机出现在2017年,一次扬州之旅,王军在当地博物馆意外看到一本研究山西临汾平水雕版印刷的书籍。“外省人尚且如此珍视,作为临汾本地人,雕版印刷世家‘王氏中和轩’的传人,我更应扛起传承的责任!” 这次的触动,让王军毅然辞掉原有工作,全身心投入平水雕版印刷技艺的抢救与传承中,正式踏上非遗守护之路。

“一刀刻下去,就不能回头。”王军说,“雕版制作极耗心力:一块30厘米见方的版,需雕刻数万刀,短则几天,长则数月。”为了让平水雕版印刷焕发活力,2017年8月,王军赴北京国家图书馆研习古籍修复技艺;2018年底至2019年,先后在山西大学壁画研修班、南开大学木版年画研修班、天津美术学院泥塑艺术研修班深造;2020年12月,他又参加山西大学建筑彩画技艺创新设计研修班……跨领域的学习让他打破技艺壁垒,使平水雕版印刷形成了独具特色的艺术风格。

“好的作品既要承载传统文化的厚重,又要直观诠释文字内涵,更要贴合当代人的审美。” 王军始终秉持 “传承不离古,创新不离宗” 的理念,他的雕版作品中,既有古籍典籍的历史沉淀,又通过多元艺术元素的融合,让传统纹样与文字 “活” 了起来,实现了与观赏者的情感共鸣。在他看来,平水雕版印刷作为我国最早的 “复印” 技术,相较于活字印刷术,在典籍保存与印刷便捷性上独具优势。“它不只是‘活化石’,更是我们中华民族文化自信的源头!”王军说。

王军每天与老雕版、墨汁为伴,多年的坚守换来了丰硕成果,在国内各类雕版印刷与木版年画展览比赛中屡获大奖,2022年2月,他的8幅作品被山西美术馆永久收藏,10幅作品入选北京市通州区博物馆 “年之画味” 馆藏年画展并被永久收录……

此外,在专注创作的同时,王军深知 “传承” 二字的重量。他常年奔走在非遗推广一线,持续开展 “非遗进社区、进景区、进学校、进军营” 活动,向青少年普及平水雕版印刷知识,亲自教授雕刻与印刷技巧,培养年轻人对传统艺术的热爱。

如今,在王军等传承人的努力下,平水雕版印刷这项承载着千年古韵的古老技艺,正逐步焕发出新的生机。在非遗保护与文化复兴的浪潮中,这份以刻刀雕刻历史、用画笔描摹春秋的坚守,必将让平水雕版印刷的墨香跨越时空,继续在岁月长河中绽放光彩。

文字/摄影/视频:郝海军 王梓轩

责任编辑: 吉政