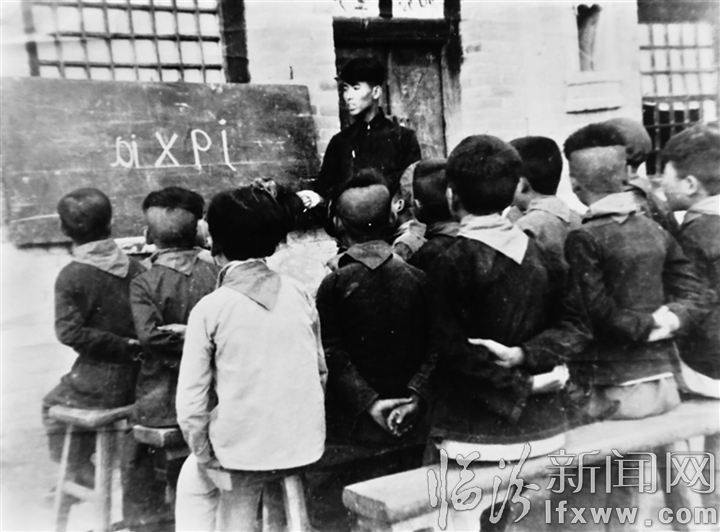

1951年,学生们正在上课

如今阅读课已成为常态

如今的多媒体教学

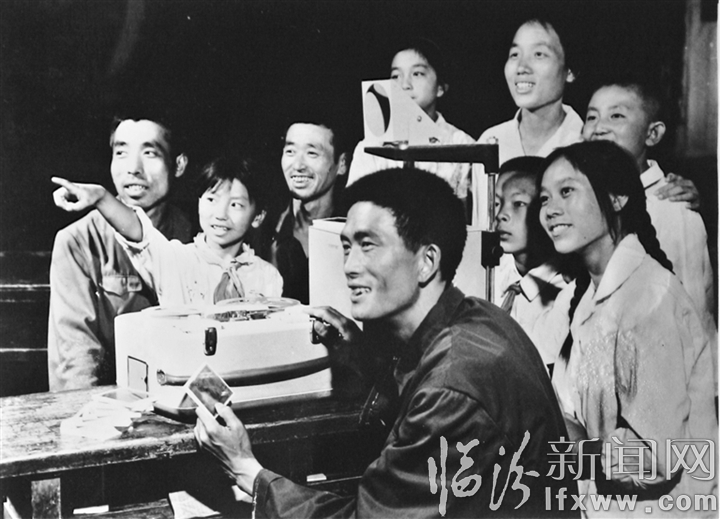

1973年南街小学“红灯”教学

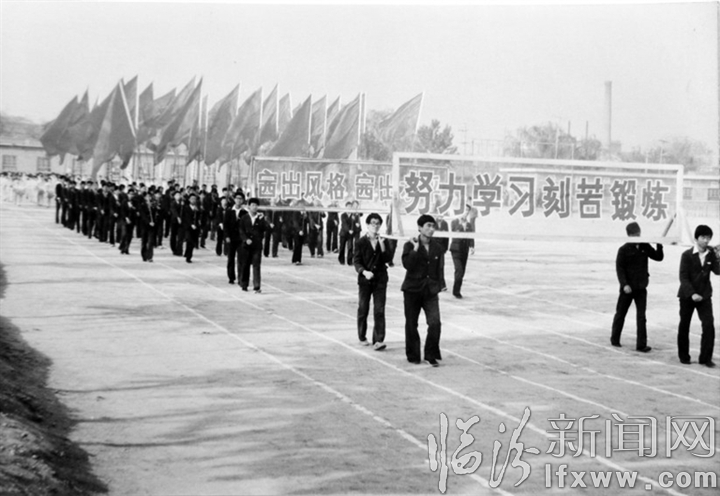

昔日尘土飞扬的跑道被塑胶跑道取代

昔日教具全靠教师自制

如今配套齐全的实验室

一九八〇年的农村幼儿园

如今的幼儿园

春苗营养厨房投入使用,留守儿童吃上了营养餐

多元化的素质教育进入课堂

现代化的微机教室

临汾新闻网讯 新中国成立70年以来,我市教育教学综合实力全面提升,老百姓从“没学上”到“有学上”,再到“上好学”的梦想正逐步成为现实,我市教育教学质量不断提高,从九成以上是文盲到“两基”通过国家验收、九年义务教育入学率达100%,从办学硬件条件渐趋完善到教育教学逐步向内涵发展,从“优先发展”到“优质均衡”再到“公平而有质量的教育”,我市城乡义务教育迈向一体化均衡发展。

■1949年,我市境内有小学校2821所,在校学生123948人,专任教师4000人;有中学5所,在校学生1287人,专任教师199人。

■1977年,我市境内有小学5258所,在校学生461814人,专任教师17738人;有中学1928所,在校学生238096人,专任教师13307人。

■1986年,《中华人民共和国义务教育法》颁布实施,先后实施教育资源整合,取消小学戴帽初中班,实行中、小学分离。

■1995年,我市境内有小学6130所,在校学生408601人,专任教师22287人;有中学386所,在校学生193367人,专任教师12735人。

进入21世纪后,教育资源综合实力明显提高,办学质量、教学设施与教学手段基本实现现代化。

■2010年,境内有小学1580所,在校学生353898人,专任教师23110人;有中学317所,在校学生296425人,专任教师21640人。教学资源相对集中,规模扩大,学校数量减少,规范化程度提高,师资队伍不断壮大。

■2018年,全市17个县(市、区)全部通过国家义务教育基本均衡评估验收。累计投入6.2亿元用于改善普通高中办学条件,创建省级示范高中11所。累计投入8537.4万元用于现代职业教育质量提升计划,共建成10个实训基地,累计为我市经济建设输送10余万名技术人才。以现代学徒制为代表的职业教育人才培养机制改革,让每个学生都有了人生出彩的机会。近三年来共投入4550万元,资助学前幼儿4.5万人次;投入1.03亿元,补助寄宿生8.9万人次;投入1.06亿元,资助高中生5.4万人次;投入3032万元,资助中职学生1.3万人次;投入8037万元,使12万山区学生吃上了美味的营养餐。

教育的根本是立德树人。我市通过改变考核评价机制,着力构建大中小幼有机衔接的德育体系。我市全面深化课堂教学改革。以培养学生良好学习习惯和提升自主学习能力为重点,突出自主探究与合作互动,注重因材施教、学思结合、知行统一,构建高效课堂,提高教学质量。大力推进教育信息化。在全省率先完成“三通两平台”建设,广泛开展“一师一优课、一课一名师”活动和“互联网+课堂”教学活动,使优质教育资源的覆盖面最大化,让偏远山区的孩子也能享受到和城市孩子同等的教育。将优秀传统文化与社会主义核心价值观教育结合起来纳入德育常规工作。推进传统文化进校园,广泛开展经典诵读、国旗下的讲话等主题活动,净化学生思想,侧重日常行为习惯养成。

发挥课堂及“互联网+”的育人功能。从“学业成才”到“精神成人”,鼓励教师将思想政治教育与学业教育相结合,将互联网移入传统的思政教育空间,在立体化的互动教学中提升学生的学习兴趣并受到道德启迪。

提高美育修养和科学素养。围绕“一校一品牌”“一校一特色”“一校一风格”理念,先后投入1.2亿元打造特色学校,非遗文化、人工智能、机器人、航模竞赛等走进校园,我市学子摘取了多项国际、国内大奖。

莘莘学子以优异的高考成绩回报全社会的关爱。2019年全市二本B以上达线率为54.04%,清华、北大录取11人,空军飞行员录取5人,创出历史新高。连续三年高考成绩节节攀升,持续推进着“教育大市”向“教育强市”的华丽转身。

记者 苏亚兵 摄影报道 资料照片由孙宝索提供

责任编辑:畅任杰