这,是一座威严的城。

从晋国之都到大唐雄郡,

战斗的鼓乐,一直在激荡。

这,是一座繁盛的城。

晨钟暮鼓间,

是千年商埠的商船车马,

是七十二行城的技艺雕刻。

唐代的佛塔、元代的大堂、明代的鼓楼

同框并峙,相映生辉,

一眼之间,望尽千年。

这座1400岁的古城,叫新绛。

绛州鼓乐,

始于先秦,盛于唐宋。

改编自传统曲目的《秦王点兵》,

据说源自李世民在绛州指挥的“柏壁之战”

此战大获全胜,

对其问鼎中原具有重要意义。

从先秦到五代,

许多王朝都把控制山西,

作为他们入主中原,

甚至统一中国的第一步。

这是因为海拔1500米的连绵山峦,

让山西好像一座高台,

居高临下地俯瞰着华北平原。

绵延八百里的太行山脉与吕梁山脉,

两山夹峙之下,

汾河沿着这条通道一路南下。

新绛,就在这个通道的最南端。

这里,向北可通过汾河谷地沟通山西全境,

向南则直通黄河,

而连接了黄河,

就意味着通往了中国古代传统的核心区域。

四大名砚中唯一不用石头的砚台

澄泥砚与端砚、歙砚、洮砚并称“四大名砚”,

是其中唯一不用石头,

而用泥土烧制的砚台。

澄泥砚储墨不干涸,

发墨不损豪,

其独特之处,都与陶土的透气性有关。

这种陶土,正产自新绛附近的汾河岸边。

从山西北部蜿蜒而下的汾河,

流经此地突然拐了一个弯儿,

不仅给新绛带来了独特的泥土,

更是带来了山西境内少有的天然良港

与适宜通航的水路运输。

“赵氏孤儿”在这里

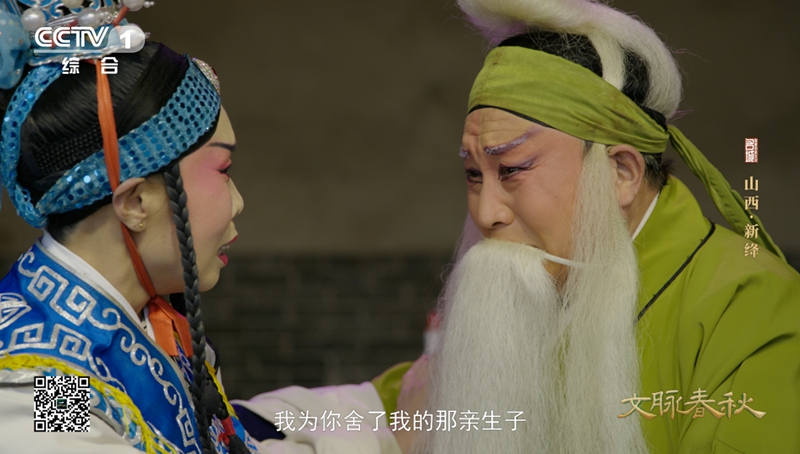

蒲剧,是新绛当地最受欢迎的剧种。

而每年上演最多的,

必定是《赵氏孤儿》。

《赵氏孤儿》是中国古典四大悲剧之一,

讲述了春秋时一个叫程婴的义士,

为了保护晋国大夫之子,

牺牲了自己孩子的悲壮故事。

这个故事的发生地,就在新绛附近。

据说,这里的程公村,

就是程婴的家乡。

演出《赵氏孤儿》的舞台,

是始建于明朝的乐楼,

而正对乐楼的一段天然坡道,

就是新绛著名的“七星坡”。

这个坡道上镶嵌着七颗石星,

呈北斗七星状排列。

中国古人很早就开始观测天象,

在城市规划和建筑细节上,

经常模拟天象。

新绛七星坡,并不是孤立的存在,

在北京天坛也有七星石。

这其实体现了古代建筑中“象天法地”的思想。

一座大堂穿越唐宋元明清

绛州大堂,

是我国现存的三座元代署衙中,

单体规模最大的建筑。

州衙的正堂通常为五间,

然而始建于唐代的绛州大堂,

面阔七间、进深八椽,

为全国州府大堂之最。

这座大堂

是绛州州府的办公场所,

最早建于唐代,

元代是在原地重修的。

唐朝的柱础,

宋代的坡道,

绛州大堂前的广场上,

还出土了元代的月台、

清代的墙砖,

从隋唐直到清代,

绛州的州治始终设立于此,

从未迁移。

年产亿枚的大唐铸币中心

《新唐书》曾记载:

“天下九十九炉,绛州三十”,

说的是古绛州

在大唐铸币中重量级的存在。

那时这里铸造的铜钱,

占到了全国总产量的三分之一,

每年接近一亿枚。

早在春秋时期,

这里就是晋国的都城。

为满足王室贵族的需求,

众多手艺精湛的青铜工匠聚集于此,

20世纪30年代中期,

新绛曾有4.5万手工业工人

活跃在大街小巷,涉及五十多个行业,

七百多种手工业产品,

这里因此而被称为“七十二行城”。

中国仅存的隋代州府园林

绛守居园池,

是中国现存唯一的隋代州府园林。

隋代的临汾令梁轨,

从新绛县城外三十里的

“鼓堆泉”引水,

开了十二条灌渠,

方圆二十个村庄的上万亩田地

因此受益。

灌溉良田之外剩余的泉水,

引入城中,

一部分供城内百姓饮用,

另一部分进入了绛州衙署的后院,

于是有了后来的绛守居园池。

这座黄土高原上的秀美园林,

在中国古代造园史上独树一帜,

成为历代文人的网红打卡地,

欧阳修、范仲淹、梅尧臣等

文人大家都曾在这里

留下吟咏诗篇。

8月30日央视综合频道(CCTV-1)18:20档,和《文脉春秋》一起,走进1400年岁月沉淀成的山西新绛。

责任编辑:畅任杰