正义网讯(见习记者朱书慧)七月的三晋大地,暑气逼人。7月22日,“全国网络普法行 - 山西站”媒体采访团来到临汾。这座有着“华夏第一都”美誉的城市,既没有北上广的繁华喧嚣,也不似江南水乡那般温婉柔情,却有着深埋在黄土层中的独特法治基因。临汾,正以一种温润且厚重的方式,向八方来客讲述着它的法治故事。

寻根:司法鼻祖留下的千年智慧

初次见到华夏司法博物馆,庄严肃穆之感扑面而来。博物馆门前,三五位老人正围坐一起,爽朗的笑声、牌面碰撞的声响,为这庄严之地增添了几分鲜活的生活气息。

走进博物馆,中央矗立的皋陶塑像目光深邃,仿佛能洞察世间是非善恶。皋陶,被史学界和司法界一致认定为中国司法鼻祖,他创立的“画地为牢”“五刑五教”等法治思想,为后世司法制度的发展筑牢了根基。

“华夏司法博物馆是我国首个司法博物馆,馆内收藏了大量反映我国司法制度起源、发展、历史演变,以及皋陶法治思想、治国之道的图片、碑文、壁画、史料等文物。这里还收藏了从新民主主义革命时期到新中国成立后各个时期颁布的各类法律法规。”华夏司法博物馆讲解员介绍,这些文物,不仅是历史的见证者,更是当代网络文明建设的宝贵资源。其中,皋陶思想中“德法共治”“公平正义”的核心,也是构建清朗网络空间的永恒主题。

遗迹:明代监狱里的司法记忆

“苏三离了洪洞县,将身来在大街前……”这段经典的京剧唱段,让洪洞县和苏三家喻户晓。囚禁过苏三的明代监狱,便是闻名遐迩的“苏三监狱”。走进这座始建于明洪武二年(1369年)的古老建筑群,便能追寻到传统司法的历史记忆。

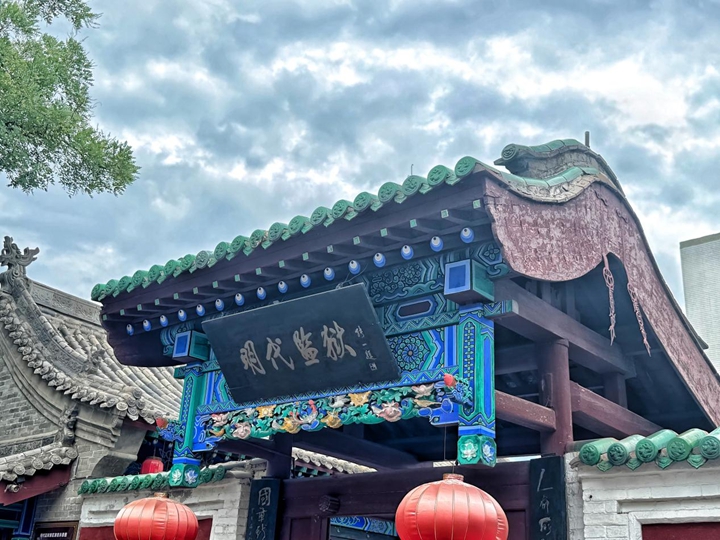

“明代监狱”牌匾。朱书慧 摄

“明代监狱”牌匾高悬,监狱内部建筑群布局严谨,呈严格的轴线排列,由外而内依次是大门、二门、狱神庙、普通牢房和死囚牢。这种递进式的空间设计,巧妙地暗合了明代司法体系的等级秩序,展现了明代司法者在监狱建筑规制方面的专业智慧。

为了防止犯人逃走,明代监狱内部可以说是“机关重重”。

“大家抬头往上看!”讲解员荆春春指着头顶的铁丝网说道,“整个院落上空张满了牢固的铁丝网,网上挂着许多铜铃铛。这张网是用来防止犯人越狱的,一旦有犯人触碰到铁丝网,铃铛就会发出声响报警,是不是和咱们现在说的110很像?”除了拉网布铃,监狱内还建有1.2米厚的夹砂墙体。这种墙体不仅具备防御功能,内部填充的砂石层构成了原始的“防火隔离带”;呈弧形的墙角设计,能有效防止犯人攀爬逃跑,这些细节与现代监狱建筑标准不谋而合。

然而,记者在现场也看到,囚徒名录上的名字密密麻麻,阴暗潮湿的囚室不足6平方米,墙壁上印满深深的抓痕……这些既折射出了古代司法的严酷,也在一定程度反衬出当代中国法治建设的巨大进步。禁止酷刑、疑罪从无、死刑复核等现代司法原则的确立,彰显了法治文明的发展。

育新:法治浇灌出的成长沃土

“沃苗”工作室内摆放的沙盘。朱书慧 摄

拳击、沙盘、小玩偶……刚走进山西省曲沃县检察院的“沃苗”工作室,眼前陈列的这些物品瞬间吸引了记者的目光。“拳击可不是鼓励暴力,而是给孩子们压抑的情绪提供一个安全的发泄出口。沙盘则能把孩子们潜意识中的困扰、渴望和未解决的冲突悄悄呈现出来。”该院检察官助理张雪介绍道。

曲沃,历史悠久,文化底蕴深厚。曲沃县检察院建立的“沃苗工作室”,名称中的“沃”字取自晋国古都“曲沃”的简称,“苗”代表树苗,象征着未成年人。“沃”有浇灌之意,“沃苗”就是浇灌小树苗;“沃”还有肥沃之意,寓意着经浇灌后小树苗茁壮成长。

据介绍,“沃苗”工作室自2023年6月成立以来,共办理涉未成年人的刑事、民事、公益诉讼案件34件,为19名未成年人提供了法律援助,为2名未成年人进行了心理疏导;常态化开展法治进校园活动35次,覆盖师生7000余人。

检察官走进社区为孩子们开展“法治小课堂”。山西省曲沃县检察院供图

“沃苗工作室”以法治之水“点石成金”,对未成年犯罪嫌疑人依法作出附条件不起诉决定,对未成年人犯罪嫌疑人全覆盖适用社会调查,成为失足少年的“引路人”;精心制作普法微动漫、成立未成年人观护帮教基地和未成年人保护家庭教育指导中心、召开检察开放日,为保护未成年人工作添砖加瓦。

从上古先贤的智慧箴言,到明代监狱的实证遗存,再到当代检察人的温情守护,法治的种子在这片土地上生根发芽,长成了庇佑众生的参天大树。临汾的故事让我们明白:司法不是遥不可及的庙堂之事,而是关乎每个人冷暖的日常守护。三晋大地的法治长卷,仍在继续书写……

责任编辑: 吉政