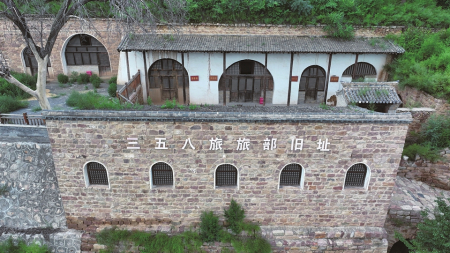

三五八旅旅部旧址。本报通讯员屈利民摄

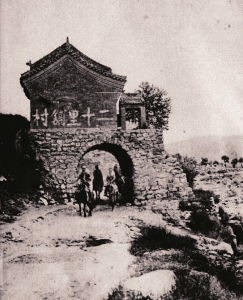

二十里铺战斗场景。(资料图片)

二十里铺战斗场景。(资料图片)

二十里铺村全貌。

“红土地”酒厂,已成为二十里铺村致富产业。

兴县县城。

战地重访

二十里铺战斗

一九四○年七月四日至七月六日,八路军一二○师三五八旅、独一旅和第三、第五支队在兴县二十里铺地区伏击日军,战斗共计毙、伤日伪军七百余人,创造了一个远距离运动击敌的经典战例,进一步巩固了晋西北抗日根据地。

历史卡片

二十里铺战斗

1940年6月,日军企图对八路军120师实施“扫荡”。针对日寇进犯,八路军120师制定了“在战役初期以游击战争消耗敌人,待战役末期集中兵力歼其一路”的作战方针。7月1日,120师下达作战命令:要求358旅、独1旅、第3支队、第5支队向预定战区挺进。7月4日17时,120师358旅716团行进到二十里铺至石槽沟一线山梁,此地是一个深山峡谷,两面是悬崖峭壁。我军在此埋伏,战斗打响后,从山头向日寇射击,从两面悬崖上扔下来的手榴弹把在谷中行进的日军打得狼狈不堪。二十里铺战斗共计毙、伤日伪军700余人,给日军以沉重打击,从而胜利结束了整个晋西北1940年夏季的反“扫荡”战役,进一步巩固了晋西北根据地。

本报记者整理

吕梁山西麓,苍峦如黛;蔚汾东奔,碧水含章。85年前,八路军120师将士在兴县奥家湾乡二十里铺村设下天罗地网,打了一场酣畅淋漓的伏击战。此役不仅胜利终结了晋西北1940年夏季的反“扫荡”战役,更成为远距离运动击敌的经典战例,彪炳抗战史册。

烽火硝烟散尽,山河早已换了人间。昔日硝烟弥漫的二十里铺村,如今建起了农业循环经济产业园区。大山变绿、道路变宽、产业兴旺、生活富裕,村民正阔步走在通往幸福的康庄大道上。

浴血阻击 亮剑峡谷

站在二十里铺战斗纪念碑亭前极目远眺,85年前的战斗遗址尽收眼底。二十里铺战斗遗址,位于兴县二十里铺村至明通沟村地段。这一带处于深山峡谷,两侧悬崖峭壁拔地而起,中间形成天然的狭长通道,地势险要,是打伏击的绝佳战场。

“晋西北抗日根据地是通往党中央的枢纽,战略地位举足轻重。1940年6月,日军的狼子野心愈发膨胀,在晋西北周围常驻三四个旅团,又从太原和晋南抽调了约两个旅团,纠集了共2万余人的兵力,妄图一举摧毁晋西北抗日根据地和八路军主力,进逼延安。”兴县县委党史研究室主任王永介绍。

针对敌人的进犯,八路军120师在师长贺龙、政治委员关向应的指挥下,制定了“在战役初期以游击战争消耗敌人,待战役末期集中兵力歼其一路”的作战方针。1940年7月1日,八路军120师调集358旅、独1旅、第3支队与第5支队等共六七个团的兵力,在通往日军“大本营”岚县方向的必经之路二十里铺地区设伏。

部队接到命令后,冒雨强行军,于7月3日到达指定位置,迅速隐蔽在山野草丛,等待敌人的到来。7月4日,驻扎在兴县城内的2000余日、伪军先后向岚县撤退,毫无察觉地钻进贺龙布下的“口袋阵”中。埋伏在附近的八路军立即发动猛烈袭击,刹那间,枪炮声震彻山谷。

日寇被这突如其来的攻击打得措手不及,阵脚大乱,妄图突围,却一次又一次被英勇作战的八路军猛烈击退。日寇见无法突围,急忙收缩兵力,退守在白崖沟、阳会崖等地等待增援。当晚,358旅等参战部队再次发起进攻,激战到7月5日拂晓,7月6日,日寇经大蛇头,退回岚县,战斗结束。

“经过三天两夜的浴血奋战,我军共计毙、伤日伪军700余人,给日军以沉重打击,从而胜利结束了整个晋西北1940年夏季的反‘扫荡’战役,阻止了敌人对晋西北根据地的凶猛进犯,进一步巩固了晋西北根据地。”王永说,二十里铺战斗创造了一个远距离运动打伏击的经典战例,在中国人民抗日战争史上写下了光辉的一页。

赓续血脉 丰碑永驻

二十里铺战斗纪念碑亭肃穆庄严。记者绕至碑后,看到碑阴刻着:“1940年6月28日,日伪军3000余人分四路进犯兴县,企图合击晋西北抗日根据地领导机关及主力部队。一二〇师师长贺龙等师部领导判断:敌扑空后将向岚县方向撤退。遂集中第三五八旅、独一旅、三支队、五支队等部,由张宗逊、李井泉统一指挥,在县城以东二十里铺附近地区伏击东退之敌。……此战,共毙伤敌700余,我军伤亡400余人。”短短数行,字字千钧。它以最凝练、最客观的方式记录了二十里铺战斗的经过和结果,让每一个前来瞻仰的人都能清晰地了解那段波澜壮阔的历史。

红色资源是我们党艰辛而辉煌奋斗历程的见证,是红色文化的载体,是中华民族主体性的重要精神标识,是最宝贵的精神财富。二十里铺村党支部书记王苟儿感慨地说:“2015年,在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际,兴县在我们村修建了二十里铺战斗纪念碑亭。10年过去,亭前从未冷清。来自五湖四海的游客、学生和党员干部来到这里,向先烈们敬献花篮,默哀致敬,聆听那段可歌可泣的历史故事。”

同为参与二十里铺战斗的恶虎滩村,至今仍保留着358旅旅部旧址。斑驳的墙壁、陈旧的梁柱,无声地见证了革命先辈在艰苦环境中运筹帷幄、决胜千里的伟大历程。步入旧址的作战大厅,陈列着“120师三晋抗战地图”“晋绥抗日根据地开创时期示意图”“西北军区形势图”以及战区地形作战沙盘模型,室内还摆放着电报机、电话等通信设备。

358旅旅部旧址是第四批省级国防教育基地,被省军区、吕梁军分区授予“爱国主义教育基地”称号。恶虎滩村党支部书记王栋自豪地说,每到清明节、八一建军节、烈士纪念日等重要纪念日,村里都会组织庄重的纪念活动,邀请老党员、老战士为年轻一代讲述当年的战斗细节。

“先烈们的故事在这里代代相传,从未间断。358旅旅部旧址早已成为我们村最鲜活的历史教材和永恒的精神坐标。”王栋欣慰地说。

红色热土 沃野新程

驱车驶入二十里铺村,新修的柏油路穿村而过,路面干净整洁,两侧太阳能路灯整齐排列,路旁的农家小院白墙灰瓦、错落有致、安逸祥和。

群众要致富,乡村要振兴,产业是根基。近年来,二十里铺村按照“一村一品一园区”的发展思路,规划和创建“白酒酿造—肉牛饲养—有机肥生产—高粱种植”大循环产业园区,同时,因地制宜发展光伏发电、中药材种植、有机农业和石料加工产业,走出了产业振兴的新路子。

走进二十里铺红土地酒业有限公司的生产厂区,发酵车间里弥漫着醇厚的酒香,蒸馏设备运转不停,工人们正忙着将刚酿出的白酒装坛封存。“我们坚持传统工艺纯粮酿造,年产白酒600吨,产品远销陕西、内蒙古、湖北等地。”公司总经理康青云自豪地说。

酒厂的建成投产,不仅壮大了村集体经济,更让村民在家门口实现了就业增收。白酒酿造的核心原材料为高粱。自酒厂投产以来,推动全乡范围内高粱的规模化种植,为农民开辟了新的增收渠道。“酒厂与我们农户建立了紧密合作关系,通过签订种植协议的方式保障高粱品质,并以每斤高于市场均价0.1元的价格进行订单化收购,让我们种得放心、卖得舒心。”村民刘寨保算起收入账时,脸上满是笑容。

“目前,酒厂已吸纳100多名村民就业,涵盖酿酒、包装、销售等多个环节。通过在酒厂就业,村民人均年收入增加4万元,实实在在的收入让老百姓的日子越过越红火,大家干事创业的劲头也越来越足。”康青云说。

昔日硝烟弥漫的峡谷战场,今朝产业兴旺的富饶家园。在这片浸润着红色基因的热土上,正焕发出蓬勃的生机与活力,描绘着一幅产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的壮美画卷。

本报记者要佳

铭记历史 缅怀先烈

铭记

血色记忆中的英雄脊梁

从二十里铺村出来,沿着黄榆线开车十分钟就来到了恶虎滩村。这里曾经是三五八旅旅部所在地,一封封作战命令当年从这里发出,挫败了日军屡次进犯之嚣张气焰。

刚进村口,恶虎滩村党支部书记王栋就指着面前的一处院子说:“这儿住着的老两口,可是我们村里的宝!”院子里,椅子上坐着一位老人在晒太阳。王栋小声说:“老爷子叫唐侯炮,曾经是120师的一员,他可是和日军真刀真枪打过仗的老八路了,现在身体抱恙,没办法给我们讲述那段历史了,一会儿让他老伴儿胡放苗讲一下她亲身经历过的事情。”

正说着,一位老人从屋里走了出来,正是胡放苗。说明来意后,奶奶立马从厨房拿出几根黄瓜让我们吃,“来,咱们边吃边聊!”

“鬼子时不时就来扫荡,烧杀抢掠,无恶不作。”胡放苗奶奶回忆着自己母亲讲过的事情,“1940年我刚出生,就碰到鬼子进村,好在家里人带着逃上了山,这才活了下来,那些没来得及逃命的乡亲们要么被杀了,要么就被抓走了,你说日本鬼子怎么这么坏呢……”

胡放苗老人的话让我们的心头沉重不已。聊了一会,我们又参观了三五八旅旅部旧址。说到当时的战斗英雄,王栋滔滔不绝地讲了起来,“小时候就经常听老人们讲这些英雄们的故事,李有年是二十里铺村的第一任民兵中队长,他研制的土地雷曾在一次战斗中炸死16人、炸伤11人,人们都叫他‘地雷大王’。还有神枪手张侯油,在甄家庄战斗中放倒十多个日军,日本人当时甚至开出了悬赏令,最终还是没有得逞……”

时间过得很快,转眼已是日暮西山,站在三五八旅旅部旧址环顾四周,曾经的战场早已郁郁葱葱,静谧的村庄里,不时传来鸟鸣和孩童们的嬉笑声。如今这片安宁,正是那些长眠地下的烈士们用血肉之躯换来的,山河无恙,惟愿英雄安息!

秦嘉良

赓续

以蓬勃之姿奏响振兴强音

昔日的二十里铺战斗所在之处,正以一种蓬勃的姿态,书写着新时代的巨变。

“革命战争年代,先烈们抵御外侮、抗击侵略,如今,在乡村振兴的主战场上,我们也打了一场漂亮的脱贫致富翻身仗!”二十里铺村党支部书记王苟儿说道。

漫步二十里铺村街道,水泥路宽阔平整、民居干净整洁、处处树影婆娑。“我们村近年来发生了翻天覆地的变化,大家吃上了自来水,用上了天然气,村里60岁以上的老人还有生活补贴可以领,生活是越过越好了。”村民刘志全喜笑颜开地说。

村民生活的稳步提升与村农业循环经济产业园区的建立是分不开的。“白酒酿造—高粱种植—肉牛饲养—有机肥生产”的大循环产业模式,既实现了资源循环利用,又产生了经济效益。2024年二十里铺村集体经济收入178万元,2019年建成投产的年产600吨的“红土地”酒厂解决了村里100余人的就业问题。“自从有了酒厂,我种的高粱都卖到这儿,每年增收1万多元。”高粱种植户刘寨保对生活很满意,明年准备继续扩大高粱的种植面积。

“接下来我们将一方面千方百计拓宽就业渠道,一方面深入推进移风易俗,培育文明乡风,让我们的村民挣得了钱、守得住根!”王苟儿对村子未来的发展充满信心。

从当年浴血阻击的阵地,到今日高产高效的现代化酒厂;从满目疮痍的战场,到生态农业的蓬勃发展,二十里铺村的沧桑巨变是山西革命老区高质量发展的生动缩影。车轮代替了脚步,麦香遮盖了硝烟,但那份对土地的深情、对美好生活的追求、对先辈精神的传承,却在这片英雄的山河间生生不息,激荡出新时代最动人的交响曲。

秦嘉良

记者手记

麦穗低语处 信念永流传

站在二十里铺村遥望对面山头,那是当初伏击日军的战场,夏风穿过青纱帐,麦穗沙沙作响,仿佛在低声诉说着什么。这一刻,历史的厚重与现实的生机在这里奇妙交融,一种穿越时空的感动在心中升腾。

八十五年前,就在这里,年轻的战士们以血肉之躯直面侵略者的炮火。他们为何能如此无畏?为了家园,为了亲人,为了脚下这片生于斯、长于斯的土地不被践踏。他们的牺牲,换取了后代子孙在这片土地上自由地呼吸、耕耘、创造,过上和平安宁的生活。这份最深沉的家国情怀,是支撑他们血战到底的信仰基石。

八十五年后,这片曾被鲜血浸透的土地,被丰收的喜悦和奋斗的汗水所滋养。每一株饱满的麦穗,每一条延伸向远方的道路,每一张洋溢着自信的笑脸,都是对当年的牺牲最深沉、最生动的告慰。今日的奋斗,正是对先辈精神最有力的传承。他们用生命守护家园,我们用双手建设家园,将先辈的梦想一步步变为现实。

风吹麦浪,沙沙声不绝于耳。这声音,是历史的回响,也是时代的召唤。它提醒我们,和平的阳光与发展的硕果,源于无数先烈用生命点燃的星火。那份在血火淬炼中铸就的信念早已融入这片高原黄土的肌理,成为代代相传的精神基因。

站在新的历史起点,回望是为了更好地前行。铭记二十里铺战斗的惨烈,感念先烈的牺牲,更应激发我们凝聚奋进的力量,在新时代的征程上,将这份信念化作脚踏实地的行动,让山河更加锦绣,让祖国大地的明天更加灿烂辉煌!

秦嘉良

责任编辑:畅任杰