近几天,张旦先生《锣鼓初》和《锣鼓忆》两件视频新作,在广大读者与网友中引起热议和广泛转载。

张旦是中国摄影家协会会员、临汾市摄影家协会主席。他的作品获奖很多,大多面向农村,瞄准农民,聚焦农耕文明非遗文化。近期被网友热议的这两件作品拍摄于洪洞县中国传统村落韩家庄,聚焦该村非遗项目柳编。

张旦说,每件作品得有故事、有文化、内涵深厚。拍摄前他总要尽可能地先探讨了解。《锣鼓初》和《锣鼓忆》,就是他详细了解《韩家庄村志》后的多件作品中的两件。

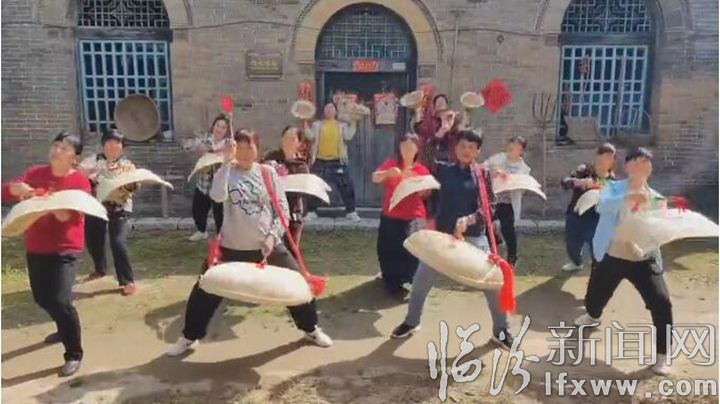

作品用镜头讲述了一个非遗文化故事,讲述了威风锣鼓前世今生。

《韩家庄村志》记载,该村柳编业,始于黄帝孙子韩流(韩流后来成了颛顼帝),已经有四千多年的历史。当时的柳匠们,在阴暗潮湿的地窨里,编织簸箕、笸箩、柳帽等柳货。抽袋烟歇一歇时,他们敲打起柳货,驱赶劳累,舒展筋骨。

相传,尧历山访贤,遇见耕田不鞭耕牛而敲簸箕的舜。从簸箕上发现舜的仁爱和智慧,遂把江山禅让给舜,并把两个女儿嫁给他。这个簸箕是历山脚下韩家庄舜的舅舅编织的。成婚那天,舜的舅舅、妗子们背上柳货送礼,盛况空前,村民们开心地敲打起柳货来,手之舞之,十分豪放。尧王看了后十分惊喜,遂将这个原始热闹,点化成鼓乐,簸箕定名“锣”,笸箩定名“鼓”,柳帽定名“钹”,热闹定名“威风锣鼓”。威风锣鼓这一古典鼓乐自此诞生。

陈泳超,北大中文系教授、民俗专家、中国民俗学会秘书长。他七上洪洞历山,八到羊獬村和韩家庄村,出版了三月三走亲民俗活动的专著《背过身去的大娘娘》。他认为,威风锣鼓的起源,与舜耕历山、敲打簸箕有关。张旦先生的这段韩家庄柳编版的威风锣鼓,便是追本溯源,定名《锣鼓忆》。在韩家庄地窨里,张旦拍摄了柳编工艺流程的系列作品。趁柳匠们劳作休息时,将他们拍柳帽,敲簸箕,敲笸箩的休闲场景记录下来,于是,《锣鼓初》就这样问世了。

《锣鼓初》《锣鼓忆》, 一初一忆,用镜头讲述了威风锣鼓的前世今生,讲述了一个中国好故事。

韩庄仁

2022年5月15日

校对 贾晓华 侯丽娟

责任编辑: 吉政