史家庄村岁月记忆

□ 邱稳柱

我的根脉深扎在史家庄的黄土窑洞里。五十载离乡戍边岁月,吉县的山峁草木依然在记忆里蓬勃生长。退休赋闲,每当暮色漫过窗台,甘草根圪垯的药香、黄土窑洞前的枣花,总在梦中铺展成故乡的长卷。

一、山河形胜处

史家庄依偎在高祖山东麓阳坡,恰似黄河壶口瀑布溅落的一枚琥珀。这座兰村塬脊梁上的古老聚落,百余户人家枕山面水,呈扇形铺展于向阳坡地,举目远眺,视野广袤无垠。东望城北塬梯田如浪,西瞰东城塬炊烟袅袅。远处勒马塬、山堠疙瘩与柏山寺在云雾中若隐若现,高天山与西河口如双臂环护,将村落揽入历史的臂弯。

村后甘草根圪垯虽仅为山丘,却刻满烽火记忆。圪垯上的碉堡遗迹居高临下,仿佛仍在警惕瞭望着远方,村子上下布满了三横两纵的战壕,犹如大地的伤痕。地下地道如蛛网般延伸,直通班家山、村边井坡乃至邻村塬畔。那些残损的碉堡、坍塌的地道与战壕遗迹,至今仍在微风中低吟着未被记载的抗日壮歌。四座抗战士兵的坟墓静静地矗立在村边河沟井坡的深处,他们的忠魂永远守望着这片浸透不屈精神的土地。沿着乏驴坡蜿蜒而上,高祖山巅的309 战备国道,串起星罗棋布的瞭望塔,如历史的眼睛默默凝视着这段山河间的沧桑岁月。

图1:村口地道 图2:村中的战壕

二、古迹遗韵存

史家庄的历史厚重,不仅藏在山河形胜里,更凝固在一处处古迹之中。

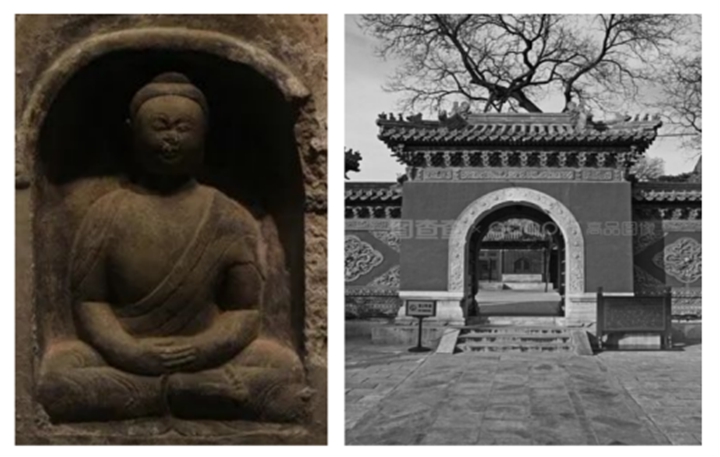

(一)寺儿沟摩崖石刻

寺儿沟摩崖石刻悬于山腰,隋唐工匠的凿痕历经千年风雨,依然清晰如昨。崖下清泉叮咚,恰似崖壁上安静神佛参禅打坐的木鱼声,在空谷中奏响古老梵音。

(二)河滩龙王庙

河滩巨石上的龙王庙,残垣壁画里还留着祈雨的热闹场景。村民们在这里虔诚祈愿风调雨顺,对美好生活企盼向往。

(三)碾道圪崂山梁王三庙

碾道圪崂山梁的王三庙,将打虎英雄的传说凝固成斑驳的砖影,庙内一砖一瓦,都在向后人讲述着那些充满传奇色彩的故事,

图3:摩崖石刻 图4:娘娘庙院

(四)娘娘庙院

娘娘庙院坐落于村东一公里处的娘娘庙圪垯,四合院式建筑雕梁画栋,工艺考究。平日里,求神问佛、祈愿求子的香火不断。每逢农历四月十八祭祀日,庙前戏班喧天,方圆十里的乡民携老扶幼而至,爆竹声与梆子腔将塬上的春天染得热闹非凡。

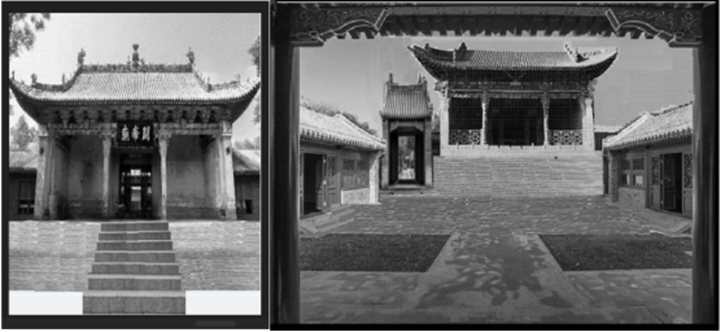

(五)关帝庙院

关帝庙院是人们最深刻的记忆,作为史家庄的精神地标,坐落在村中心的路旁,它宛如一本沉甸甸的历史文化典籍,无声地向来往行人诉说着岁月的故事。

这座四合院占地两千余平方米,榫卯斗拱间藏着先民智慧。正殿“关帝庙”金匾高悬,“夜观春秋闻夫子,单刀赴会武状元”的楹联苍劲如铁。戏台壁画上,桃园结义的豪情、温酒斩华雄的英武,在淡墨中鲜活如初。院内古槐参天,石碑镌刻着百年修缮往事。

(六)关娘庙

三百米外村西桑树咀的关娘庙,默默延续着忠义的守望,与关帝庙院遥相呼应,共同守护着这片土地的精神信仰。

图5:关帝庙正殿 图6:关帝庙院戏台

关帝庙院的庙会盛景年复一年在此上演。春祈秋报之际,柏山寺、东城、中市等地的香客如潮水涌来,甚至乡宁、河津的信众也长途跋涉而至。正殿青烟缭绕,戏台上蒲州梆子的唱腔龙吟虎啸、穿云裂石。丰收之年更要连唱三日,南路戏、山陕梆子轮番登场,弦索叮咚间,踩高跷的汉子踩着鼓点腾跃,将忠勇精神融进代代相传的血脉。耍杂技的艺人在喧天锣鼓声中翻出满堂彩。老人们至今能眯着眼哼出《打金枝》的唱段,那些被岁月浸润的台词,早已化作村庄的文化基因。

三、岁月长河里

民国年间,史家庄千亩平塬滋养着耕读人家。村东李、邱、徐等姓氏与村西张、郭、李、冯、王等族,在村落与习家岭的阡陌间播种希望。农闲时,村民们在通往黄河渡口的茶马古道上奔波,运送着各类生活用品,古槐下的庙院如集市曾商贾云集。旧时的村落,既有农耕的质朴,又有商贸的活力,展现出独特的生活风貌。

一座关帝圣殿,就是这方水土民俗民风的展示;一尊关公圣像,就是千万民众的道德楷模和精神寄托;一块青石古碑,就是一个感天动地的忠义教案。

关帝庙院既是信仰中心,更是文化摇篮。村西张姓族人张先生(张庆云)挥毫撰写碑文,城北垣柏村白先生(白志度)执鞭私塾讲堂。王顺昌、王顺隆、张保山等从庙院走出的才俊,在民国政坛留下足迹。郭志华、王德隆从旧军队投身解放战争行列中英勇奋战,退役返乡后享受国家复退伤残军人待遇。

一唱雄鸡天下白。新时代的晨光里,关帝庙院化作知识殿堂。灿烂的历史文明传承之地,蜕变为新文化新思想的传播阵地。夜校的油灯下,邱启功、刘费明、李铁中、王怀中等村里的文化人,以识字扫盲擦亮了无数双渴望知识的眼睛。国家建设的夯声震落窑顶积尘,传承着“仁、义、忠、勇”精神的群英队里,李根茂以粉笔为犁,深耕教育沃土;邱启辉扎根仪表室,锻造工业脊梁;冯建功将智慧与心血化作春雨,滋养万千学子。以《土窑洞的歌》之旋律,书写黄土人生的厚重篇章。冯建章、邱启秀、邱启华、张建中、刘玉堂、张创立、都智德、都智磊、李本善等史家庄人,同样怀着赤子之心,纷纷奔赴教育、工业等不同领域的建设岗位,这数十位从窑洞走出的奋斗者,如点点星火汇聚成璀璨星河,不仅照亮时代征程,更化作永不熄灭的精神火种,在史家庄代代相传。

20世纪60年代前后降生的史家庄儿女,生逢国家从困顿迈向勃发的关键期。父辈 “耕读传家、坚韧立身” 的训诫,化作他们破茧的勇气。近二十位青年循着参军报国、寒窗苦读、异乡拓业的路径走出村落。有人在军营建功立业,有人转业地方发光发热;有人以知识为楫,在机关企事业单位崭露头角织就事业经纬;更有弄潮儿勇闯商海,将创业的足迹刻入时代浪潮。他们以各自的闪亮勋章,擦亮了史家庄人的精神名片。

而留守故土的青年同样以热血为笔,在土地上书写传奇。从农田改造到村办产业,从阡陌基建到生态治理,他们用智慧与汗水重塑乡村肌理,成为村里致富领头人。远行的拓荒者与扎根的守望者,恰似史家庄的双翼,在时代的天空下共同托举起村落的荣光。

改革开放后,新生代更如繁星闪耀:二十多位学子高校毕业,奔波于一二线城市,数十人扎根公职,亦有人在“云端”开辟商路,有人用果园重塑家园。如今城中育子、开车回村种地已是村里青年人的生活模式。

站在高祖山回望,旧时的窑洞群已化作时光的标本。那些刻在石碑上的忠义,熔铸在古建里的匠心,流淌在血脉中的奋进,永远是这片土地最动人的精神图腾。

我的眷恋,已与故乡土窑院前的枣花、崖畔的甘草、庙院的晨钟,共同酿成了一坛陈年的岁月佳酿,在记忆深处永续芬芳。

这片生我养我的土地,早已成为我血脉里永不褪色的精神原乡。

责任编辑: 吉政