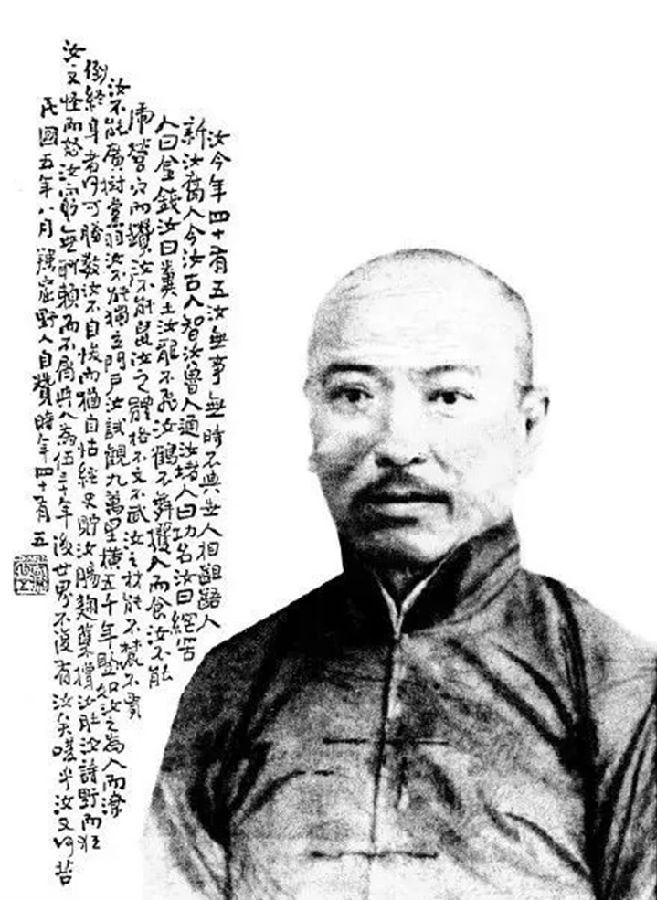

▲张瑞玑

山西人张瑞玑,

为民国一大奇人,

其为官、为学、为人,

堪称世之典范,

时人誉之极高,

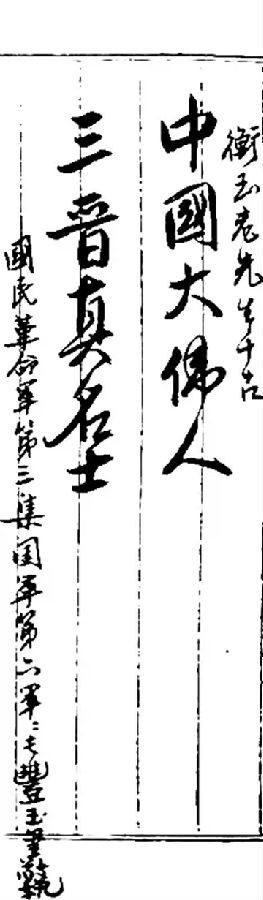

推为“三晋真名士,中国大伟人”。

但遗憾的是,

如沧海遗珠,

很多人竟不知道山西还有此等人物!

▲国民革命军第三集团军第六军军长丰玉玺将军为张瑞玑题写的挽联

那么,

他到底是一个怎样的人?

张瑞玑,

“天才卓越,双目炯炯,

豪于文,廉于吏,

不避权贵,敢作敢为。”

他虽为清朝官员却敢加入早期同盟会,

他敢赴京为“戊戌六君子”之一杨深秀敛尸,

他敢在“人无敢议”时上书袁世凯者反对其窃位,

他敢铸军阀跪状铁像任人民踩踏唾骂十余年,

他敢充任停战划界专员“骑虎入关”调停纷争,

他敢呼吁当局“关不可闭,港不可锁”。

……

而在另一个领域,

他是与鲁迅、郁达夫、沈从文同列的文学家,

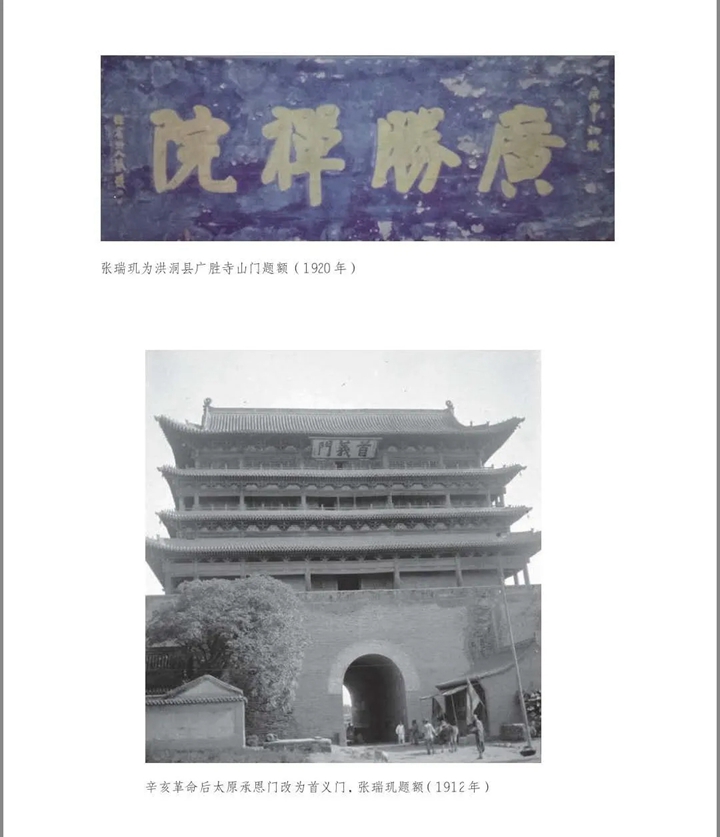

他是题写太原“首义门”匾额的书画家,

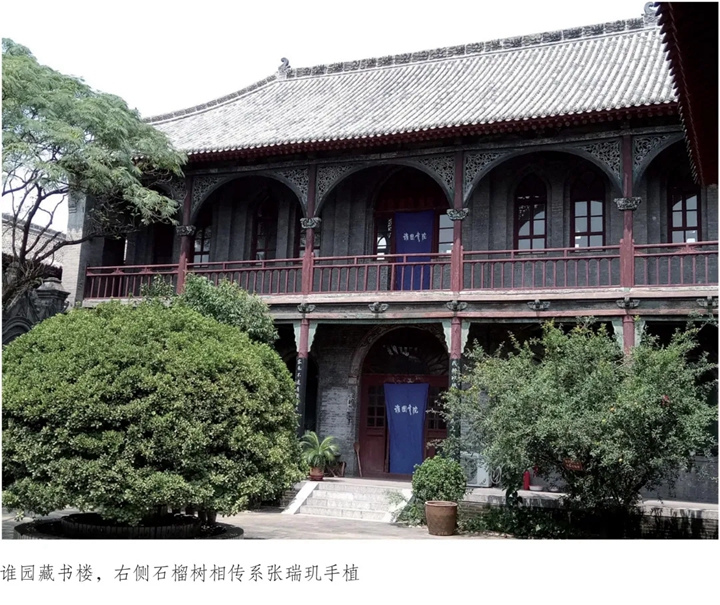

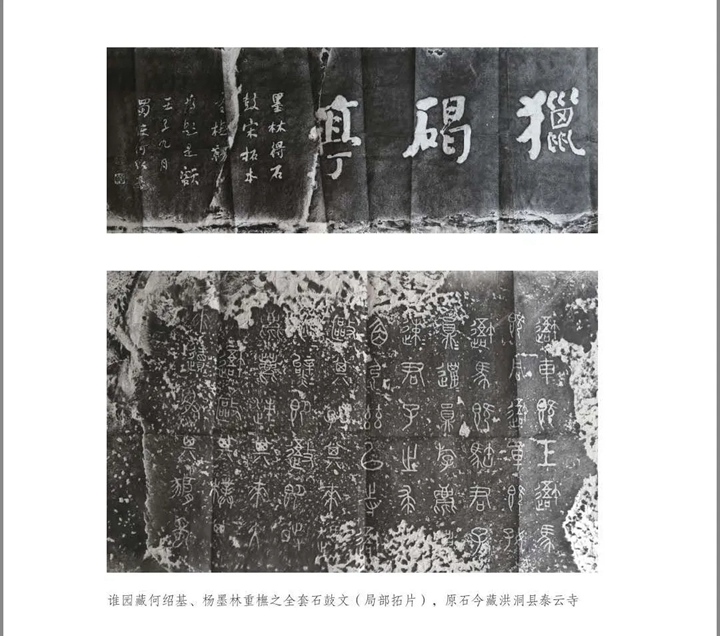

他是建“谁园”藏书十万余册的藏书家,

后归于国藏的《红楼梦》甲辰本名动天下。

他去世后,

被《晋阳日报》称为“天塌地陷” 。

……

文博山西相关文章

▼

这样的人物,

怎能被湮没在历史的风尘里?

这样的人物,

当之无愧是山西的骄傲!

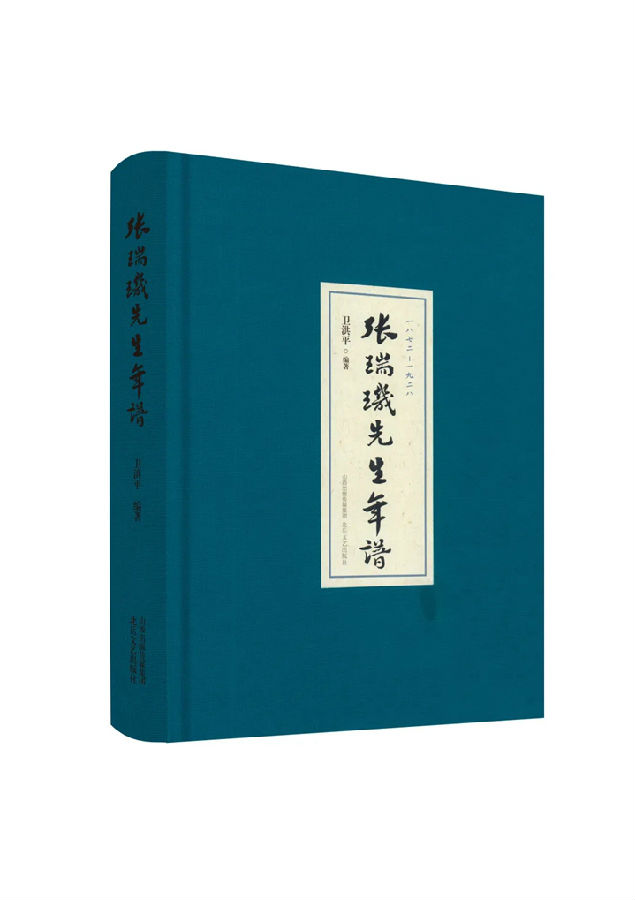

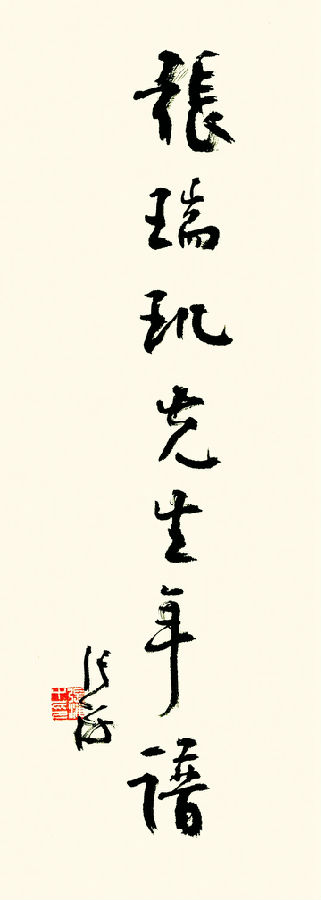

今年年初,

山西学者卫洪平先生二十多年业余爬梳剔抉,

呕心编著的《张瑞玑先生年谱》出版。

书中绝大多数内容都是第一手资料,

涉及的民国人物上百,

还收录了近百幅珍贵的图片资料,

是张瑞玑研究的拓荒之作,

故本书有发掘历史之功,

史学界人士称之为:

“内容详赡,资料宏富,洵为年谱之佳作”。

评者认为,

这本年谱,

不仅使一位几乎尘封的历史风云人物,

鲜活地展现在了读者面前,

而且大量无人问津的史料的发现,

对于民国史的研究也有重要意义。

从某种意义上说,

这部年谱起到了民国断代史的作用。

本期推出的,

是卫洪平先生撰写的此书前言部分,

从中可略窥张瑞玑一生的不凡行迹。

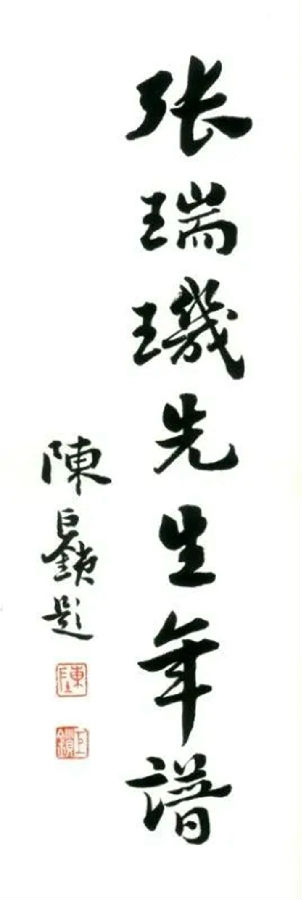

张瑞玑先生年谱

卫洪平 编著

2020年1月 北岳文艺出版社

著名学者刘毓庆教授在序言中写道:

“这本年谱,无虚言,无空言,全部用史料说话。所引及的图书达一百多种,引及的报刊杂志也有十几种,而涉及到的民国人物足有上百。而且作者以学者的作风,严谨的态度对待每一条资料中所涉及到的人与事。于事,则考其是否属实,用按语的方式提出己见;于人,则考其身份行事,以按语的方式简要述之。这样,这本年谱不仅使一位几乎尘封的历史风云人物,鲜活地展现在了读者面前,而且大量无人问津的史料的发现,对于民国史的研究,也有重要意义。从某种意义上说,这部年谱起到了民国断代史的作用。

作者通过张瑞玑先生的行事,带出了晚清与民国政权交替时期的混乱时局,以及军阀之间的斗争与国民党内部的重重矛盾。从张瑞玑先生积极投身国民革命,到辞山西民政长(相当于现在的省长)而不为,转而辞官隐退谁园,以及以'谁园'名其第,都反映了民国局势的复杂性,以及国民党内部的矛盾斗争给谱主造成的心灵伤害,以致其对未来的忧虑。

如果不是洪平的搜集,现在几乎没有一个人能想到张瑞玑先生在民国时会有如此大的影响力,竟使得时人以‘良吏第一’‘民党才子’‘北方学者之宗’称之;竟使得《晋阳日报》以‘天塌地陷’比喻他的去世;竟使得当时的社会名流,如黎元洪、宋子文、阎锡山等,用挽联、挽诗、唁电、祭文等多种形式哀悼他。

相信这本年谱的出版,不仅使人们对张瑞玑先生其人重新认识,而且其丰富的一手资料,也会帮助揭开民国时的一些历史谜团。同时张瑞玑先生勇敢正直、不畏强权的性格,也会给更多正直之士以激励,给奴颜媚骨者以羞惭。”

前 言

张瑞玑先生是民国巨子。

他是我的乡先贤,他那风骨伟岸和文章经济总能点燃我,使我神旺。二十多年来,我留心搜集他的资料,积之日多,知之愈深,仰之弥高。遂不顾一介史学门外汉,为他编起年谱来。一边采铜于山,一边爬梳剔抉,今日一毫添于眉,明日一毫加诸须,锱锱铢铢做下来,总算裒辑成编,勾勒出谱主一生的行迹。

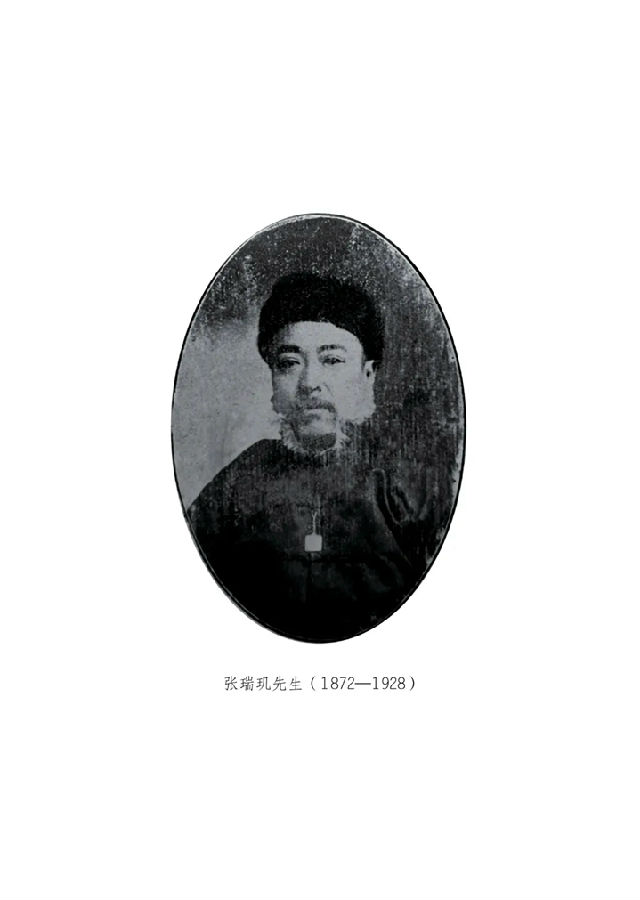

张瑞玑(1872-1928),字衡玉,号老衡、䍺窟野人,别号酒皇、谁园第一主人,山西省赵城县(今洪洞县赵城镇)人。他是中国近代民主革命家。光绪甲午(1894)中举,早年接受君主立宪思想,戊戌变法失败后,赴京为“戊戌六君子”之一杨深秀敛尸,并周恤烈士遗孤。1901年任平河书院山长。光绪癸卯(1903)中进士,以即用知县分发陕西。甫入关中,即鹤立鸡群。状元出身的陕西巡抚曹鸿勋,诗名大著的陕西布政使兼按察使樊增祥,对这个同进士出身(三甲131名)的“即用知县”格外青睐,奏报朝廷 “传旨嘉勉”。之后,张瑞玑历任韩城、兴平、长安、临潼、咸宁知县。离开韩城时,绅民用一双新靴换下他的旧靴,将旧靴展陈在城中鼓楼上,旁书“知县张瑞玑先生之遗靴”。《兴平县志》称他:“天才卓越,双目炯炯,豪于文,廉于吏,不避权贵,敢作敢为。”章太炎《故参议院议员张君墓表》说:“在陕西八年,民称张耶〔爷〕,为良吏第一。及中国同盟会之立,君以宰官私誓焉。”

早期同盟会员中,清朝官吏凤毛麟角,或无此志,或虽有此志而无此胆。同盟会1905年在日本成立,张瑞玑1907年即在关中加入,时任韩城知县。上述太炎先生谓“君以宰官私誓焉”,着眼于“宰官”;此前同盟会发起人之一田桐撰《张瑞玑》云:“同盟会成立,衡玉慨然与焉,不计其为官也。”着墨处亦在“不计其为官也”。

介绍张瑞玑加入同盟会的,是“山西二景”之一、为孙中山先生草拟临时大总统宣言的景耀月。在韩城,张瑞玑 “日以振兴学堂为急务”,天主教教民抗出学校费用,四乡人民啧有烦言,到县衙告状。省城天主教胡教士偏袒教民,驰书韩城横加干涉。张瑞玑回复胡教士,辞色严正:“至兴办学堂而不能遍及,则有碍于敝国之政治;人皆集款而教民独抗,则有碍于敝国之法律:此皆与贵教无涉也。”(《覆省 城天主教堂胡教士书》)又将教民中的冥顽之徒依法收治。胡教士怒,向 巡抚告状,巡抚“密谕君息事,君不为动”。胡教士无奈,诫饬教民:“谨避 ‘强项吏’矣!”(章太炎《故参议院议员张君墓表》)张瑞玑还因教案纠葛答复赵知府:“瑞玑于宗教一事,生平不加诋毁……今之不知自爱自重,并不知爱其国、重其国者,非独教民然也,将欲举上下社会之积习廓而清之。” (《覆赵太尊书》)

张瑞玑学兼中西。中学自不必说,西学从分发陕西后在课吏馆所作诸文可知,那时他已熟读倍根(培根)、霍布士(霍布斯)、卢梭、笛卡儿、黎普尼士(莱布尼茨)、倭儿弗(沃尔夫)、赫胥黎等,对西方的制度和文化有所研究,“洞悉中外高下异同之故”(樊增祥评语)。1904年他在一篇课艺中写道:“华盛顿之道,一国私治之道也,治美国可,治欧洲则不可,治中国则尤不可。”1905年在另一篇课艺中大声疾呼:“关不可闭,港不可锁…… 吾将使天下儒者悉中外利害之情也。”

张瑞玑生长于中国洋务运动和世界第二次工业革命时代,他目睹甲午战争中国的惨败。显然接受了“物竞天择,适者生存”的进化论思想,认为“处争立竞存之世界,而空谈王道,是贫弱之萌芽也。登优胜劣汰之剧场,而羞言功利,是危亡之鸩毒也。”因此呼号呐喊“举数百年空疏迂阔之学说,一扫而廓清之!”(见《秦中官报》1905 年乙巳四月第三期)在政治革命和思想启蒙两方面,他都身体力行之。

刚到韩城,就创办了初等小学堂、农桑实验场、师范传习所,又主持编纂《韩城县乡土志》,作为各乡镇新办初等小学堂历史、地理、格致教科书,以“欣 愉儿童之心志,开凿儿童之聪明”。在离太史祠十公里的韩城县学,张瑞玑与同人创办了白话报纸《龙门报》,这份近代陕西最早的县级民办报纸,思想合于新潮流,文气遥接太史公。调任兴平后,张瑞玑又与同人创办了近代陕西最早的县级官办报纸《兴平报》。这两份报纸,加上后来他与同人创办的《兴平星期报》《帝州报》《声铎公社质言》《暾社学谭》等,成为陕西开启民智、呼吁革命的重要阵地。《陕西省志·报刊志》《陕西辛亥革命回忆录》对此有翔实记载。中国新闻史学界泰斗方汉奇先生认为:“陕西同盟会在省内创办的革命刊物……以《兴平报》和《丽泽随笔》的影响为最 大。前者由张瑞玑主编,原在兴平出版,后迁西安,改名《兴平星期报》,所刊‘政府对于开海、陕甘两铁路加入借款之警告’及‘黑世界’等论说及文学作品,都对清廷的腐朽黑暗作了尽情的揭露。”(方汉奇《中国近代报 刊史》下册,山西人民出版社,1981年,第538页)

同盟会中“山西二景”之 一景梅九,偕同李岐山等在陕西运动革命期间,与张瑞玑交往密切。张瑞玑在县署宴请景梅九等,又邀党人曹印侯隐居县署读书,以致咸宁县署被目为革命机关,险遭满旗西安将军文瑞的“刻治”。辛亥革命西安举义后,陕西哥老会与同盟会争夺大都督一职,张瑞玑与同盟会员郭希仁挺身而出,以史譬解,化危为机,西北革命阵营始得稳固。

辛亥太原举义后,张瑞玑应招返晋。装未卸而城已封,袁世凯派卢永祥部进攻山西,赵城横遭劫掠。张瑞玑愤而上书袁世凯,“世凯得书,立招其师,秦晋得完。”(《西北革命史征稿》)嗣后,又醵资铸卢永祥跪状铁像,置于南门瓮城,任由赵城人民踩踏唾骂十余年之久。镌在铁像背上的《卢永祥铁像铭》,以及《致卢永祥书》《卢永祥铁像歌》《赵城绅民公致卢永祥 函》等诗文,非雷非霆,天下震惊,当地学校作为教材,广为传诵。

当袁世凯谋夺临时大总统之际,张瑞玑又作《再上袁内阁总理书》,力予阻之。文中说:“夫所谓大总统者,全国人民所公认,非一人一家之私物,一二人不 能私举,亦不能私与之也。”“执事果不自量,觍颜而据上座,瑞玑固无力与争,然期期以为不可也!”《西北革命史征稿》写道:“世凯卒当选临时大总统,人无敢议者,独瑞玑之义声震天下。”

入民国,张瑞玑被山西临时省议 会公举为首任山西财政司司长;旋被袁世凯任命为署山西民政长,他坚辞不就。山西都督阎锡山钦佩张瑞玑的人品和才能,愿与他联手治晋,对他辞民政长一职感到惋惜。张瑞玑病逝后,阎在祭文中犹述及此事:“为地 择人,旋长民政。公提我挈,愿为骖靳。先生幡然,乃遁糟丘。白驹空谷,我心悠悠。”

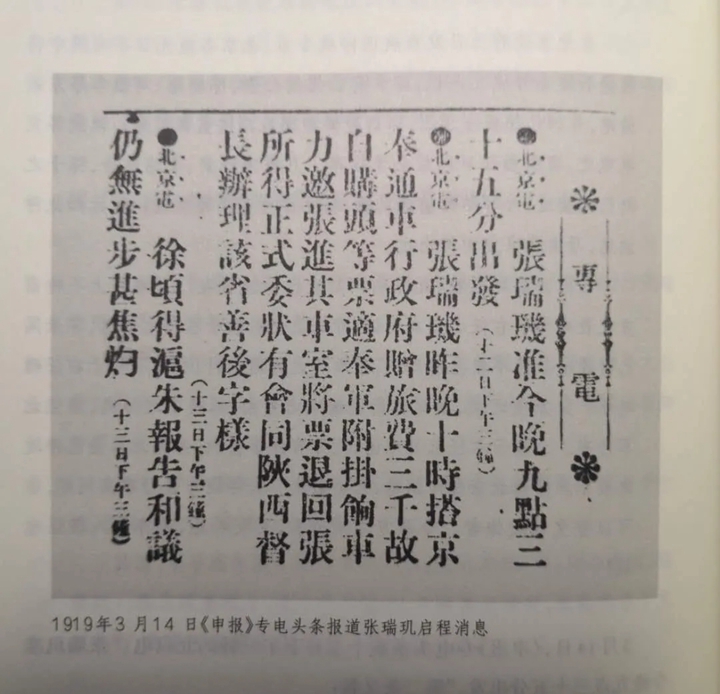

民国二年(1913),张瑞玑以清誉当选为第一届国会参议院议员,客居京城。始则反洪宪帝制,继则反曹锟贿选。当1917年国会被解散,孙中 山先生号召议员护法之际,张瑞玑毅然南下参加非常国会,拥戴中山先生 为广州军政府大元帅。1919年初,北京政府与改组后的广州军政府筹组上海南北和议,而陕西问题如虎当道,亟需公推一位“德望夙著者”及“威位素重之大员”,充任陕西停战划界专员。双方总代表、南北政府把目光 聚焦在张瑞玑身上。其时,被陕西督军陈树藩幽囚于督署百尺楼上的陕西靖国军总指挥胡景翼将军闻讯,在日记中表露心迹,翘盼素所敬仰的 “国民党巨子张衡玉”早日莅陕。

这年2月到5月,《申报》连续以显著位置 跟踪报道了张瑞玑骑虎入关之行。该报总主笔、著名报人陈景韩(笔名 “冷”)撰写的时评《张瑞玑》云:“和议之进行与否,悬于陕事之手;陕事之能了与否,悬于张瑞玑之手。”他的历史功绩已载入《中华民国史》(李新、 李宗一主编)。山西大学历史系教授师道刚认为:“综观先生一生大节,荦荦可数者,曰反清,曰抗袁,曰抵制军阀。此三事又可以‘革命爱国’四字 概括之。”“瑞玑先生革命爱国之精神不朽矣!”(见《张瑞玑诗文集·跋》)

张瑞玑是一位文学家。百年前他在赵城筑“谁园”,作《谁园记》,一时 传抄纸贵。初到西安,入课吏馆学习,四十名学员中,有同科进士王景峩、 吴庚,还有后来成为《大公报》主笔的“文坛巨擘,报界宗师”张季鸾等。课吏馆每月举行一次月课,藩司樊增祥亲自命题判卷。每次月课,排在前三 名的课艺刊登于《秦中官报》。编著者在国家图书馆北海古籍馆查阅《秦 中官报》(系陈垣先生遗存),发现十一次月课中,张瑞玑有七次被评为超等第一名,三次被评为超等第二名,一次被评为超等第三名。这十一篇 “课艺”,以及他在陕西期间的诗文,如《暾社记》《〈声铎公社质言〉发刊词》 《骊山布衣歌》,还有嘲讽轰动朝野卖官丑闻的七古《杨花曲》,“披我两千余年旧历史,一读一哭泪滂滂”的歌行体《醉歌行寄吴岷甫》……今日读之,犹觉刚健雄迈,瑰丽多姿,如鸿飞天外,叹为观止。

他那些为时而作的诗文,刚毅奇崛,有金元之际河汾诸老诗风的余韵。《吴宓诗话·张瑞玑旅店题壁诗》称:“山西张衡玉大令瑞玑久宦关中,吏治文章,有声于时。入民国为参议员,旋即归隐。壬子岁,有《旅店题壁》四律,豪迈劲爽,肖其为人。”当代诗论者或认为“他的诗的确代表了那个时代的晋阳诗词”(时新 《晋阳诗踪》),或激赏其诗句,赞叹“钟声千壑定,塔影一僧归”(《由霍泉上 山》)一联,“妙不可言,即唐人诗中,亦不多见”(马斗全《被埋没的优秀诗 人》)。

“洪洞董氏”与赵城张氏为世交姻亲,董氏后裔、著名书画家董寿平青少年时期常去谁园拜访张瑞玑,亲承謦欬。董寿平晚年撰《张瑞玑诗文集·序》谓:“先生之德性、言行、文学、才识素为国人所钦仰……其刚正不 阿之精神,渊博之学问文章,及纵横豪迈豁达之风范,尤为当时学子所崇 仰。每先生之文见诸报章,莫不相互抄录传诵,启我后昆者至深。”同盟会创始人之一田桐与张瑞玑为至交,张病逝后,田桐慨叹:“中国少一词人矣!”贾逸君《中华民国名人传》将张瑞玑归入“文学”类,与樊增祥、陈三 立、鲁迅、郭沫若、郁达夫、沈从文、徐志摩等同列。

张小衡《先君事略》:“府君有所作多不留稿,或有之而为人携去。宦秦诸年,为南君南轩、张君升〔深〕如所收藏。后二君殉难,遂散失不可复得。不肖每归省,始一藏弆,或自他处抄录。今谨就所藏者辑为十二卷,其所散佚盖已多矣。”张小衡所辑者即《谁园集》十二卷。20世纪70年代末,《谁园集》十二卷和张瑞玑两部手稿——《张老衡诗稿》《 䍺窟野人诗稿》,以及《张瑞玑函电底稿》 一包,全部入藏陕西省博物馆。1983年陕西省博物馆刊印孙浮生整理的 《谁园集》四册,封面上印着:“赵城张瑞玑先生遗著,陕西省博物馆馆藏。” 一至三册为诗六卷;第四册为增补两卷,收陕西划界函电八十通。1998年《张瑞玑诗文集》由北岳文艺出版社出版,此为张的诗文首次结集正式 出版。师道刚《张瑞玑诗文集·跋》:“故此集不仅为先生诗文精魄之所存,亦为清末民初陕西、山西人民反对北洋军阀政治史之真实写照,为中国近代革命史上光辉之一页。以意识形态史言,为当时中国知识分子心态之 最典型反映;以当代史料言,亦为一极珍贵之宝藏。”2011年巴蜀书社出 版《二十世纪诗词文献汇编》,收录张瑞玑诗一百四十九首(见诗部第二辑 第四册)。论者谓张瑞玑“志节慷慨似陈同甫,超逸不群似苏东坡,而天资高朗、音情顿挫尤似孔北海。”(张小衡《先君事略》)

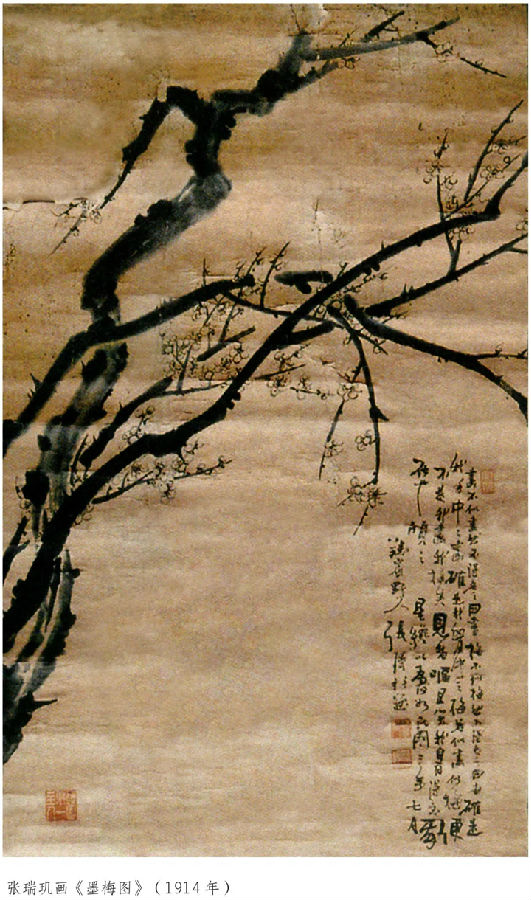

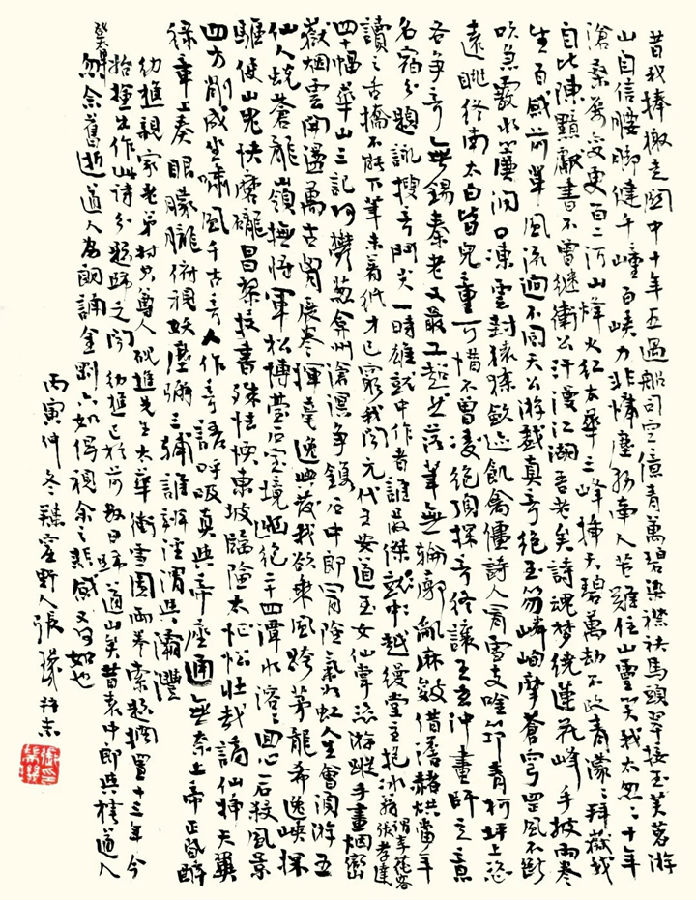

张瑞玑是一位书画家。辛亥革命后,太原承恩门改为“首义门”,张瑞玑为题匾额。柴建国《山西书法通鉴》称其“工书法。初出鲁公,又能熔裁 诸家之长,劲逸飞动,不落俗程”。京剧四大名旦之一尚小云曾持扇索题,张瑞玑为题《云郎曲》。沈钧儒胞弟沈炳儒请张瑞玑为其父《牡丹图》题诗。张瑞玑有一首诗题为《董幼樵以其尊翁研樵太史〈太华冲雪图〉两卷索题,一卷为徐宝谦画,一卷为秦炳文画》,董幼樵即董寿平之父。还有一 首题在京城老画师俞瘦石的《十笏园图》上。

近年互联网、拍卖会不断有张瑞玑书迹出现,价势走高,偶见赝品。他擅画墨梅,所画者皆“胸中之梅”,自云“不是案头无胭脂,让与他人画牡丹”。他给江翰画过扇面,是一 幅“寒枝拗铁,老根蟠石”的墨梅,还洋洋洒洒题了一阙《望海潮》。章太炎说他“善诗书画,自谓书不如画,画不如诗,诗不如其为人,盖笃论云。” (《故参议院议员张君墓表》)

张瑞玑是一位藏书家。耸立于赵城汾河东岸的谁园主体建筑,是一座中西合璧的藏书楼。1915年张瑞玑书赠友人条幅,落款已有“书于五 万卷书楼”之谓。章太炎说:“君素好学,自陕西归,载书百簏,为北军略夺皆尽。晚又得十万卷储之,戒其子曰:所以遗女亦足矣。”(《故参议院议员 张君墓表》)

张瑞玑在叔伯兄弟辈行五,人称“张五”,三晋大儒郭象升《太 原市上购书歌》云:“赵城张五我畏友,书海一钓连六鳌。”1935年伦明(字哲如)著《辛亥以来藏书纪事诗》,录藏书家一百五十五人,附录二十八人,山西仅张籁(字贯三)、张瑞玑载录。伦明诗曰:“晋水文章集百元,赵城带草绕谁园。”文曰:“赵城张衡玉瑞玑,收蓄尤富,屋曰谁园,本省旧藏多并 其中。”1996年薛愈编著《山西藏书家传略》,为张瑞玑立传。

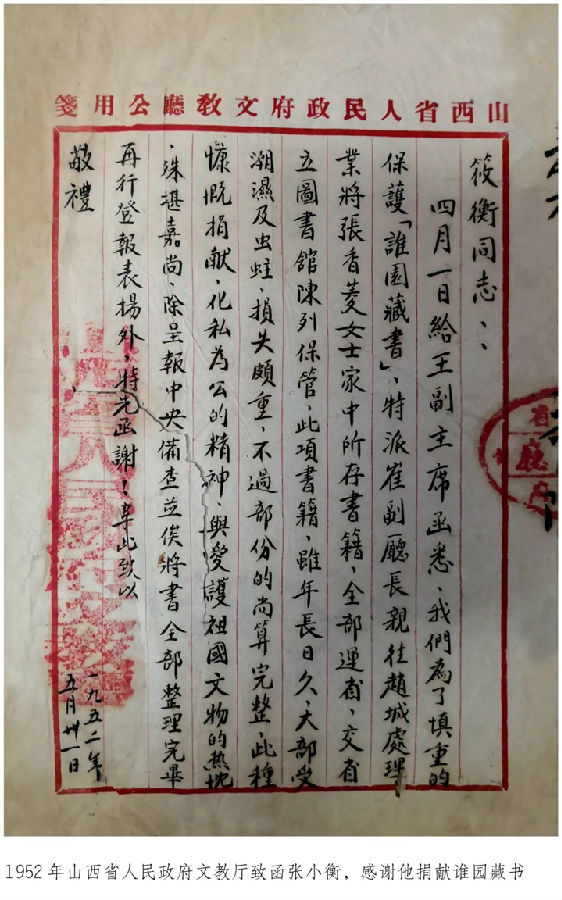

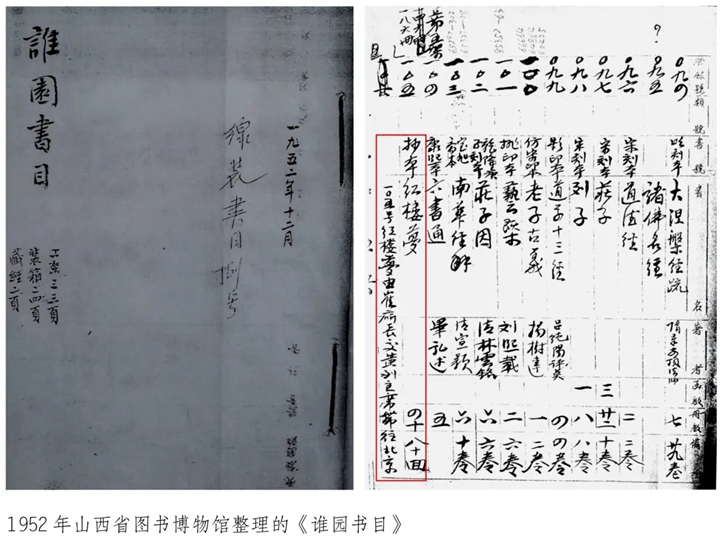

1952年,张小衡将“谁园十万卷藏书”全部捐献给山西图书博物馆。几年后省立图书馆建成,钤着“张衡玉遗赠”长方朱印的“谁园藏书”搜架供读者借阅。张瑞玑有一枚白文印章,文曰“老衡鉴定”,据说西安旧书字画若是盖着它就免检了,张小衡捐献的宋版《道德经》便有这枚印章。

尤可说者,无偿捐献的“谁园藏书”中,有一部《红楼梦》八十回抄本,即乾隆 “甲辰本”。1953年山西省政府副主席王世英亲自把这个抄本送到北京,中央文化部社会文化事业管理局局长郑振铎又交给俞平伯先生,供校勘 《红楼梦》之用。俞平伯先生把这个著名的抄本简称为“晋”,冯其庸先生 称甲辰本“独标红楼梦”,“是一个具有特殊意义的本子”。

张瑞玑逝世后,《晋阳日报》谓之“天塌地陷”,军政要员、学界名流等 涌往谁园吊唁。上海报纸刊登《国民党学者张瑞玑逝世》的消息,称他为 “民党才子”“北方之学者宗焉”。1949年陕西革命先烈褒恤委员会编辑 出版《西北革命史征稿》,为一百九十名辛亥革命先烈立传,第五十八名即张瑞玑。

张瑞玑一生昂首天外,如鹰隼啸傲苍穹,搏击风尘。他生命的最后三年,是在谁园度过的。谁园,是他观世局、哀苍生、咏离骚、遣诗兴的酒国和书城。

拔地苍松有远声!

▲陈巨锁先生为本书题写书名

▲张海先生为本书题签

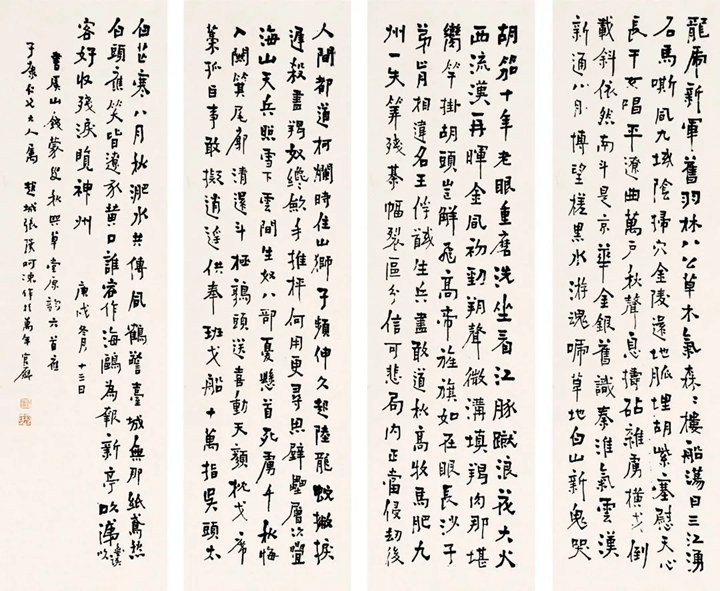

▲1910年张瑞玑任临潼知县时书四条屏

▲1926 年张瑞玑题董文涣遗存之秦炳文《太华冲雪图》(今藏山西省博物院)

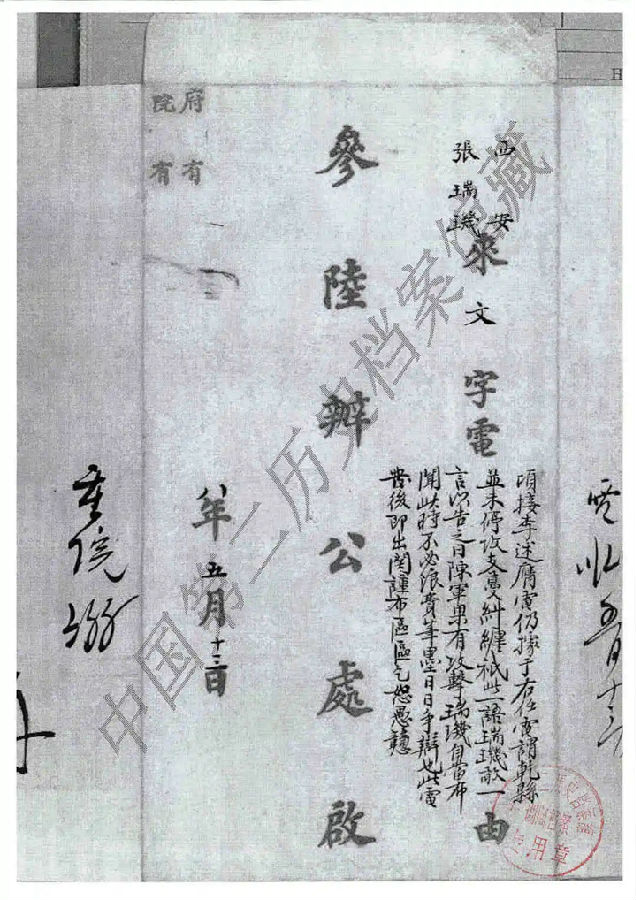

▲中国第二历史档案馆藏张瑞玑电文

目录

凡例

前言

谱前

家世

地望·人文

正谱

卷一 良吏第一

1872 年(清同治十年辛未腊月至十一年壬申) 一岁

1873 至1876 年(清同治十二年癸酉至光绪二年丙子)

二岁至五岁

1877 年至1878(清光绪三年丁丑至光绪四年戊寅)

六岁至七岁

1879 年至1883 年(清光绪五年己卯至光绪九年癸未)

八岁至十二岁

1884 年(清光绪十年甲申) 十三岁

1885 年至1887 年(清光绪十一年乙酉至十三年丁亥)

十四岁至十六岁

1888 年(清光绪十四年戊子) 十七岁

1889 年(清光绪十五年己丑) 十八岁

1890 年至1893(清光绪十六年庚寅至十九年癸巳)

十九岁至二十二岁

1894 年(清光绪二十年甲午) 二十三岁

1895 年(清光绪二十一年乙未) 二十四岁

1896 年至1897 年(清光绪二十二年丙申至二十三年丁酉)

二十五岁至二十六岁

1898 年(清光绪二十四年戊戌) 二十七岁

1899 年(清光绪二十五年己亥) 二十八岁

1900 年(清光绪二十六年庚子) 二十九岁

1901 年(清光绪二十七年辛丑) 三十岁

1902 年(清光绪二十八年壬寅) 三十一岁

1903 年(清光绪二十九年癸卯) 三十二岁

1904 年(清光绪三十年甲辰) 三十三岁

1905 年(清光绪三十一年乙巳) 三十四岁

1906 年(清光绪三十二年丙午) 三十五岁

1907 年(清光绪三十三年丁未) 三十六岁

1908 年(清光绪三十四年戊申) 三十七岁

1909 年(清宣统元年己酉) 三十八岁

1910 年(清宣统二年庚戌) 三十九岁

1911 年(清宣统三年辛亥) 四十岁

卷二 民国巨子

1912 年(民国元年壬子) 四十一岁

1913 年(民国二年癸丑) 四十二岁

1914 年(民国三年甲寅) 四十三岁

1915 年(民国四年乙卯) 四十四岁

1916 年(民国五年丙辰) 四十五岁

1917 年(民国六年丁巳) 四十六岁

1918 年(民国七年戊午) 四十七岁

卷三 骑虎入关

1919 年(民国八年己未) 四十八岁

卷四 谁园夕照

1920 年(民国九年庚申) 四十九岁

1921 年(民国十年辛酉) 五十岁

1922 年(民国十一年壬戌) 五十一岁

1923 年(民国十二年癸亥) 五十二岁

1924 年(民国十三年甲子) 五十三岁

1925 年(民国十四年乙丑) 五十四岁

1926 年(民国十五年丙寅) 五十五岁

1927 年(民国十六年丁卯) 五十六岁

1928 年(民国十七年戊辰) 五十七岁

谱后

“天丧斯文”

谁园遗韵

附录

章太炎《故参议院议员张君墓表》

主要参考文献

图片索引

后记

作者简介

卫洪平,山西洪洞县人,1962年生。山西省古典文学学会理事,山右历史文化研究院常务理事。业余爱好文史,研究近代民主革命家、文学家、书画家、藏书家张瑞玑二十余年。近年在《文汇报》《文汇读书周报》《中华读书报》《鲁迅研究月刊》《名作欣赏》《博览群书》《晋阳学刊》等报刊发表文史类作品五十多篇,《张瑞玑其人》《张瑞玑:<红楼梦>甲辰本收藏者》《独抱文章期后世》等在读者中产生较大影响。著有《双椿集》等。

责任编辑: 吉政