侯天元

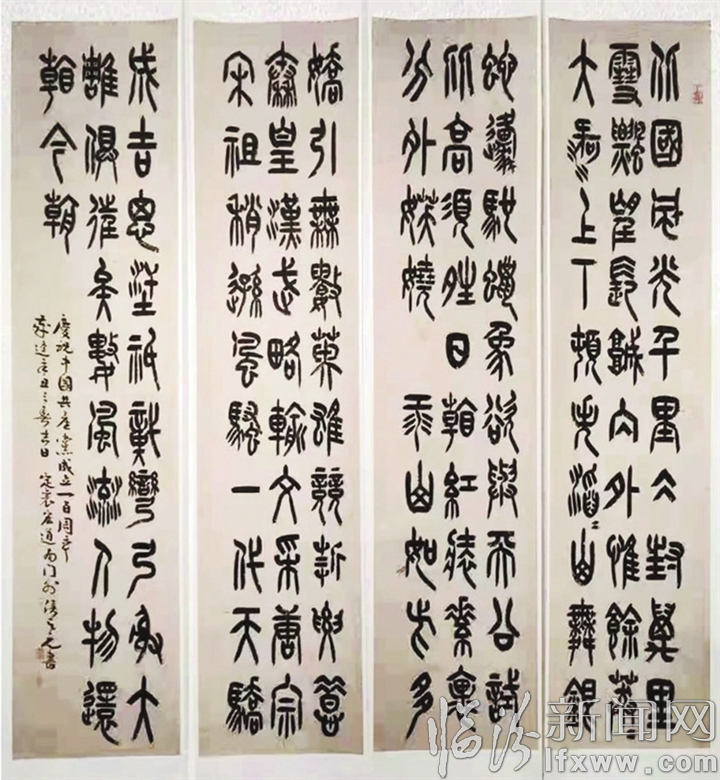

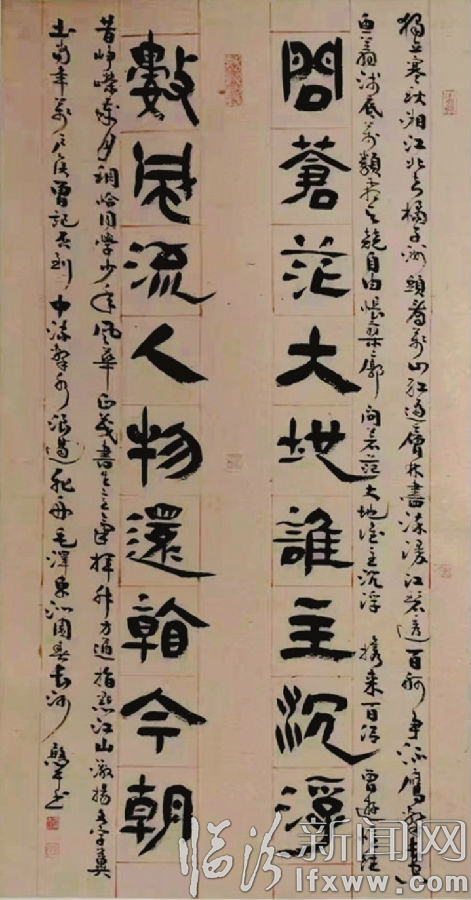

侯天元书法作品

“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵……”乙未年,我退休后移居平山脚下之际,侯天元先生题赠的这幅《陋室铭》墨宝,已陪我度过6个春秋。在文化底蕴深厚,向来藏龙卧虎、人才济济的尧都古城,侯先生是我所敬重的文化名人之一。这位忻州好汉,天资聪颖,搞建筑,通音律,特长多,善交友,热诚而豪放,严谨而潇洒。从上世纪60年代中期步入书坛,半个世纪过去了,其书法仍能坚挺地傲立书坛,影响着一代又一代人,本身就是一个奇迹和标杆。

书法是文化,靠的是沉淀。早些年就想给侯天元先生写个东西,奈以当时其正在临汾市建筑总公司总经理与市书协主席的岗位上,业内人士、新闻记者、社会贤达等,找他的人很多,我也不想“赶集”似的凑热闹。今天,历经十多年的岁月沉淀与作品沉淀后,静下心来仔细欣赏先生的书法作品,或许更逢时、更真实、更准确,别有一番风味。而先生随着时间的推移,年龄的增加,修养的积累,已成为一个知识渊博的人,心境有修为的人,奋进不已的人,可谓“人书俱老矣”。

当今书坛,良莠混杂,百花齐放,各种思潮,各种现象,各种稀奇的流派,各种莫名的称谓,光怪陆离。特别是去年疫情,我国经济受到了很大冲击,书法市场首当其冲。在受冲击中更是出现了许多投机商人,他们趁机浑水摸鱼,制造了许多扰乱人心的假象,也因而促使许多书画家乱了阵脚,他们不再精心创作,而是粗制滥造了大量的书画作品,诸如流行书法、现代书法、艺术书法等等,一时间又造成了市场流通中“洛阳纸贵”的假象。然而仔细审视,这些五花八门的书坛乱象,仍是“传统理性把握与创新个性张扬”两种思潮倾向纷争的延续而已。

有道是:“浊者自浊,清者自清”。侯天元先生就是一位富有良知和历史感的书法人。透过其“外形润美,内寓刚劲,凝香聚华,意境超逸”的书法作品,我们发现,这位艺术风格鲜明的书法家,几乎每一幅作品都有一种内在的情感、生气、风骨和精神力量,这是沉积在作品深处的精髓,即为中国文化与中国精神的书法灵魂。灵魂,在宗教中认为是离开人体而独立存在的非物质的东西,一旦灵魂离开人的躯体,人即死亡。书法也是这样,如果丢掉了她的灵魂,那么无疑也将面临死亡。书法的灵魂,主要包括优雅的人文性与丰富的传统性等方面。书法的目的是“畅寄幽情”。书法艺术的最高境界,也就是人的精神、人的气质的一种抽象体现与表露。真正的书法鉴赏,绝不能仅仅肤浅地寻绎书作的笔法、章法、墨法等外在的形式,而要从总体上将作品视为一个鲜活的生命,看作者的精神、胸襟、气质修养。因此,欣赏书法的最高境界,是通过书法作品与书法家“对话、交流”。而赏得此境需要赏者见智、见性,悟得书法之“出法”“意境”“气质”之妙理。

优雅的人文性。诗为书之魂,文为书之基。侯天元先生自幼好书,一专多能,而终以书法名世。为了提高自己书法的境界,进一步夯实根基,其中包括学识修养的根基,这些年来,他坚持“活到老,学到老”,读书占去了他大量的时间。每天读帖、临帖、读书、创作,几乎成了其退休生活之中的全部内容。业内人士均有同感,如今侯天元先生的作品,笔法愈发精到老辣,气势雄浑,连绵跌宕,刚柔并济,变化多姿,随心所欲而不逾矩,出入碑帖,独步书坛。他的力作曾屡屡登上全省金牌榜首,又相继在全国性大展赛中获奖。品味着侯天元先生的篆隶新作,鉴赏着其阅历、情怀、禀赋、学养、智慧和勇气,省内外大家林鹏、胡传海、田树苌、王朝瑞、樊习一等,均赞其“此种境界,不可多得也”。

凡看过侯天元先生展览、读过其作品的人,都会有一种感觉:作品功夫扎实,有浓烈的中国文化味道。无论是展厅作品还是题赠作品,无论是线条本身所表现出的那种大气高古、舒朗灵动、信笔神游的美学风格,还是那些富有哲理、充满人生感悟的经典文句和自作诗的内容,都好比一杯陈年老酒,不仅有感官上的扑鼻香气,更有直抵心底、沁人心脾的力量。

侯先生从小受到家庭父辈书法艺术的熏陶。他喜欢器乐,钢琴、手风琴、二胡、笛子、扬琴均能独立演奏,读的专业又是建筑和装潢设计。一半是文人的妙悟,一半是匠人的巧手,这些全方位的修养与优势,成就了他进行书法创作研究,成为平阳大地著名的书法家。他雄厚的字外功夫艺术积淀,使他的书法作品体现出很强烈的金石之气、刚毅而博大的气势,使人观后振奋不已。为使自己的书作表现得更具灵秀,更显拙朴,更加有文化内涵,他勤勉文史哲、美学及书法理论,做深层次研究,写下了大量的读书笔记。

丰富的传统性。书法是中国传统文化的产物。所谓“传统”,即过去传下来的思想、信仰、风俗、习惯等,要理解中国书法,只有把她放到中国的传统文化中去,才能体悟出她的韵味。书法既然是传统文化,就是说书法是千百年流传下来的一套有着完备系统的书写方法,是需要后来人尊崇和效法的。而不能离开传统另搞一套,那样就不叫书法了。学习中国书法的最大特点,自古以来就是临摹,就是今人照着古人的方法写,正是这样才保持了上千年中国书法一脉相承的传承关系。当然,我们讲后人应该有所创造和发展,但创造、发展必须以继承为前提,为基础。

矢志传承传统民族文化的侯天元先生,在种种“书坛现象”面前,头脑清醒,意志坚定,经得住诱惑,让自己的书法始终植根于传统,取法于经典。其书法诸体兼善,尤其长于篆隶、行草。其书法无门户之见,不为碑派、帖派之藩篱所囿。他悉心汲取了羲献父子、孙过庭《书谱》、颜鲁公《争座位帖》及文衡山书法;隶书则乙瑛碑、张迁碑、礼器碑、韩仁铭、好大王碑、石门颂;篆书则石鼓文、散氏盘、虢季子白盘、新莽嘉量铭、毛公鼎及相斯小篆等,都在取法范围。他卸任后,以写篆隶居多,因为他深信傅山所说“楷书不知篆隶之变,任写到妙境,终是俗格”乃深奥诀窍,不仅楷书,行草书同样如此。

寻觅侯先生半个世纪以来的书法创作足迹,不难发现,他一直在正道直行,追求古风。其书法创作的最佳状态是,寓古寓新,不古不新,见古见新,亦古亦新,始终与传统保持着一脉相承、难割难舍的关系。同时,又产生一种若即若离、似是而非的天然境界,方能够愈积而愈精,气弥炼而弥粹,酝酿已久,炉火纯青,不期然而适然得之。如果从侯天元先生的诸多书法作品中追根溯源,你可以看到河姆渡的陶器,可以寻到商周时期的铜鼎,可以找到龙门石窟的佛像,可以悟到秦砖汉瓦与唐诗宋词。

如今的侯天元先生,尽管年过古稀,但精神健硕,风采不减当年,仍担任着临汾市书协名誉主席、市中华文化促进会副主席兼秘书长等职务,继续推动着当地书法队伍的建设及文化事业的发展。2017年与2019年,连续两次组织承办了“赵城金藏全国书法展、美术作品展”活动,轰动省内外。可以想见到,以其阅历、情怀、禀赋、学养、智慧与志向,不忘初心地走下去,一定会创造出晋南书坛一个不老的神话。(杨木林)

责任编辑: 吉政