《张瑞玑先生年谱》•序(节选)

刘毓庆

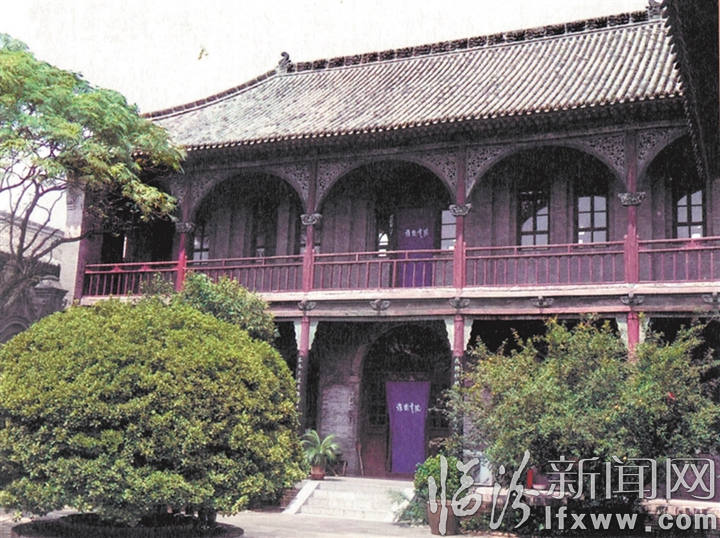

谁园藏书楼 (资料图)

卫洪平君是我认识的人中一位少见的学者型官员。官员中有硕士、博士学位的人不算少,可他没有;有高级职称或者在高校兼教授、硕导、博导的官员,说来也大有人在,可他也不是。没有硕博学位,没有高级职称,而却称得起学者的官员,实在少之又少,洪平君算一位。十八年前,有位朋友拿着洪平君在晋阳学刊发表的一篇文章给我,说是作者要我指点,当时我还不认识作者。那篇文章的题目是《章太炎绝食后复食与鲁迅无关》,当时不少研究者称引许广平说鲁迅劝太炎先生复食事,作者是针对此而发的。朋友说作者是一位行政干部,可我看了文章后,真不敢相信当下还有这样的干部。他的文章全用史料说话,学风很严谨,语言朴实无华,但很有力,有分寸,问题分析鞭辟入里。“君子以文会友”,由此我们成了朋友。至于他具体是什么官,我不知道,也不去问。因为我交的是文友,而不是官。

洪平每隔一段时间就要来看我。交谈的内容有两项,一是纯学问的问题,一是他在工作中对于解决具体问题的思考以及他的思路。这我才知道了他的工作性质。在谈工作中,我看到了他的敬业精神以及正直和融通的一面,他很少考虑自己的得失,升官发财的事绝对不谈。在谈学问中,我看到了他的钻研精神,以及好学上进的一面。孔子说“学而优则仕,仕而优则学”,他是属于“仕而优则学”的一类。

最近几年,他给我谈得最多的是张瑞玑先生,这是我们共同关注的一位民国名人。不过他是在研究,而我则是高谈阔论,因为我听到的传闻比他多。我们俩都是洪洞人,而张瑞玑先生则是百年来洪洞地方影响最大的一位奇人,这便是我们共同感兴趣的一个原因。

张瑞玑先生是清末民初人,我的曾祖父与张公是朋友,故常听曾祖父说起他。我在五六年级时,便接触到了张瑞玑先生的文章,背诵他的《骂卢永祥书》,读他的《骂袁世凯书》《骂张锡銮书》。卢永祥领兵过赵城时,把赵城地方抢劫一空,这便是张瑞玑先生骂他的原因。当时只知道张是山西巡抚,袁是窃国大盗,卢是军阀走狗,他们都是当时了不起的人物,是坏蛋。而张瑞玑先生敢骂他们,而且骂得那么狠,更觉得了不起,由衷地佩服他的勇气,更膺服他的文采。如他讽刺卢永祥的抢掠行径说:“询知城内及环城各村,无论贫富贵贱,一律被抢,不余一家,不余一缕,冰雹猛雨,无此遍及,可谓大公无私矣!”又骂他:“足下为满清奴,为袁氏仆,受嗾噬人,其本分也,固不足怪,独怪中国何不幸而生足下及一般盗贼也!”骂袁世凯说:“执事利用盗贼以树其威,盗贼亦利用执事以饱其欲,是执事一盗魁耳!”“瑞玑目盲失鉴,而误以执事为一世之枭雄也。而今知执事枭则枭矣,雄则未也。袁公路四世三公冢中枯骨,执事殆有祖风乎!”实在太解气了!袁世凯要做临时大总统,他第一个站出来反对,骂袁说:“执事娇妾美姬,列侍成行,纨绔余习,概未脱尽,器量可见矣!”“执事交康梁而终变,谄荣庆而不终,品格可见矣!”“执事以内阁大臣,总握戎机,麾下将士,淫掠焚杀,甚于流寇而不知禁,才略可见矣!”这是向政府一号人物挑战,不慎即会丧命,这需要多大的勇气!《西北革命史征稿》说:“世凯卒当选临时大总统,人无敢议者,独瑞玑先生之义声震天下。”在当时震动之大,也就可想而知了。

正是因为张瑞玑先生的这种勇气和才气,这位乡贤在赵城一带几乎是家喻户晓,并产生了许多带有民间传说色彩的故事。如民间传言:张瑞玑先生骂了袁世凯后,袁世凯就想看看张瑞玑先生是个什么样的人,为何如此胆大。下令调张瑞玑先生进京“见驾”。张瑞玑先生家人感到事情不妙,阻止不让五爷去(张瑞玑先生排行老五,故人多称五爷)。但五爷一定要去,镇定自若。出行时他乘坐的是马车,穿蓝布衣。到了北京,过金水桥时,围观的人如山如海。袁世凯本想杀他,可因为五爷名气太大了,怕引起公愤,故不敢动手。为了安民心,还给他封了官。又传言:张瑞玑先生对卢永祥口诛笔伐之余,为了替赵城人出气,在南门外铸卢永祥跪状铁像,供人乘马上轿时踩踏。卢永祥知道后,给张瑞玑先生道歉,答应把抢掠的张家财产归还。张瑞玑先生说:只还我一人的不行,要还就把赵城人的全还了。卢永祥自然还不起。因此铁人在南门外跪了若干年。一次一个赶车人不小心,把铁像撞倒了,这时张瑞玑先生也解气了,这才收了场。

这些传说虽不一定真实,但反映了张瑞玑先生的为人,以及当地百姓对他的崇拜。

我听到的传闻是碎片化的,而洪平的研究则是系统的。最近几年他撰写张瑞玑先生年谱,工作之余,跑遍了各大图书馆,搜集了很多张瑞玑先生鲜为人知的资料。如在张瑞玑先生的藏书中,发现了《红楼梦》甲辰本就是由张瑞玑先生收藏才得以传世的。这一发现的发表,曾引起了“红学”界不小的震动。洪平每有新发现,首先要告诉我,我们一起兴奋,共享快乐。当一本几十万字的年谱完成摆在我面前的时候,那种胜利带来的欢悦,真难用语言表达。

完成此类年谱,需要两个过硬的条件。一是勤奋吃苦的精神,二是检索文献的功力。没有吃苦精神,想坐在书斋里靠手头的几本藏书,解决当年曾是新闻人物而今已作古的兼有政治与文化双重身份的名人年谱,是根本不可能的。因为曾经的新闻人物,必然隐身在已经成为历史的新闻报纸和历史档案中,这就非跑大图书馆和档案馆不可。没有文献检索功力,即使资料存在,也不知从何下手。而这两个条件,洪平都具备。在图书馆里翻阅民国时的报纸,在档案馆里查找当年的档案,在与谱主有亲友关系的朋友那里,寻找有关的文字信息与传闻信息。只要有一丝线索,就决不放弃。

这本年谱,无虚言,无空言,全部用史料说话。所引及的图书达一百多种,引及的报纸杂志也有十几种,而涉及的民国人物足有上百。而且作者以学者的作风,严谨的态度对待每一条资料中所涉及的人与事。于事,则考其是否属实,用按语的方式提出己见;于人,则考其身份行事,以按语的方式简要述之。这样,这本年谱不仅使一位几乎尘封的历史风云人物,鲜活地展现在了读者面前,而且大量无人问津的史料的发现,对于民国史的研究,也有重要意义。从某种意义上说,这部年谱起到了民国断代史的作用。他通过张瑞玑先生的行事,带出了晚清与民国政权交替时期的混乱时局,以及军阀之间的斗争与国民党内部的重重矛盾。从张瑞玑先生积极投身国民革命,到辞山西民政长(相当于现在的省长)而不为,转而辞官隐退谁园,以及以“谁园”名其第,都反映了民国局势的复杂性,以及国民党内部的矛盾斗争给谱主造成的心灵伤害,以致其对未来的忧虑。如果不是洪平的搜集,现在几乎没有一个人能想到张瑞玑先生在民国时会有如此大的影响力,竟使得时人以“良吏第一”“民党才子”“北方学者之宗”称之;竟使得《晋阳日报》以“天塌地陷”比喻他的去世;竟使得当时的社会名流,用挽联、挽诗、唁电、祭文等多种形式哀悼他。相信这本年谱的出版,不仅使人们对张瑞玑先生其人重新认识,而且其丰富的一手资料,也会帮助揭开民国时的一些历史谜团。同时张瑞玑先生勇敢正直、不畏强权的性格,也会给更多正直之士以激励,给奴颜媚骨者以羞惭。

在洪洞地方,人们仍然记着他。他的故居在一批有识之士的努力下也保护了下来。我在想一个问题:在洪洞百年来的历史中,张瑞玑先生的官并不算大,论级別只不过一厅级而已(民国时山西第一任财政司长),比他官大的大有人在。在新中国,省部级干部也出过几位,可人们却很少谈及,也很少有人知道。这是为什么?我想其中的原因最主要的有两点:一是张瑞玑先生不畏强权的精神,是典型的赵城人性格,在当地具有模范意义,因而为赵城人所乐道,以致“芳心至今犹未沫”;二是张瑞玑先生最后走了传统叶落归根的路,他晚年带着一身的荣耀退居赵城谁园,成为一方文化领袖,与地方文人名流饮酒赋诗,形成了当时的一道风景线,影响了一代新人的成长。洪平君的《张瑞玑先生年谱》,不仅会激起洪洞人对张瑞玑先生的回忆,更会使这个名字重放光彩。张瑞玑先生的故居谁园,已变成了一座书院,成为传播中国优秀传统和文人雅集的地方。他的事迹和精神也将会随着书院工作的开展,随着《年谱》的传播,进入更多人的视野。

2019年8月31日于椿楸园

责任编辑: 吉政