文化“软实力”为奔小康添“硬核力”

——隰县文旅融合助推脱贫攻坚纪实

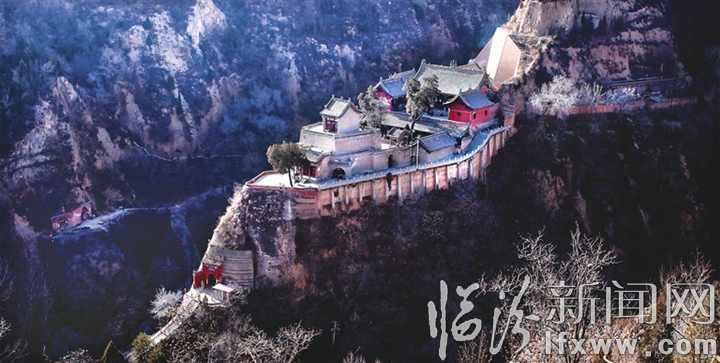

小西天景区全景

临汾新闻网讯 每逢四月,漫山遍野的梨花吐蕊绽放、云漫雪舞,浩瀚无边的花海与蓝天、白云共同勾勒出一幅幅宛若图画的“世外梨源”……

早在三千年前,《诗经·晨风》中就有这样的记载:“山有枹棣,隰有树檖”,隰县便成了无可争议的“中国梨源”。明清时期,隰州大金梨已是朝廷贡品。如今,“中国第一梨,隰县玉露香”享誉九州,为美丽梨乡书写出新的辉煌。

始于“梨”,但不止于此。在曾经的“河东重镇、三晋雄邦”,凤凰山梵音声声,堆金山郁郁葱葱,太和山金碧辉煌,南屏山峰回路转;隰县人的母亲河——紫川河穿城而过,二十里水景文化长廊异彩纷呈;红色文化传承革命精神。

地灵则人杰。清代大臣、清白自持的李呈祥;康熙年间,至善至孝的张二酉;感动中国十大人物孟佩杰;全国十大见义勇为英雄司机来虎平……古往今来,隰县一直以“民风淳朴、邻佑相助”著称,多少“好人”留下瑰丽篇章,激荡起向上向善的磅礴力量。

历史悠久、文化璀璨、风光无限……这就是隰县。依托着“中国金梨之乡”“中国酥梨之乡”和“中国好人县”,隰县县委、县政府积极响应国家全域旅游示范区创建号召,探索和打造旅游产品开发、“旅游+”、旅游扶贫相融合的旅游产业新格局,全面打好“吃、住、行、游、购、娱”组合拳,坚持守住乡愁、守住历史、守住生态,建设集旅游、休闲、运动、养生度假为一体的旅游名县并在整体脱贫之后为当地群众奔小康增添“硬核力”。

万千美景在“梨乡”。这是一座被人文和山水浸润的古城,她的故事正穿过历史的尘埃款款而来。

以梨为媒 撬动旅游业转型升级

隰县,是久负盛名的梨乡;梨,是大自然对这方水土的恩赐。得天独厚的自然气候条件,北纬37度的黄金地标,使得这里生长的梨果具有极其出色的品质。早在明清时期,隰县金梨即为皇家贡梨,至今仍有三百年根繁叶茂、挂果不衰的老梨树便是佐证;跃至20世纪80年代,随着酥梨、晋蜜梨等品种的引进,开创隰县梨果种植新纪元;进入21世纪后,玉露香梨一跃成为更新换代新品种,更因梨果个大、果型端正、果面光洁、着色性状好、皮薄、肉细、核小、可食率高、含糖量高等诸多优点,被国家梨产业体系专家公认为“中国第一梨”,先后荣获北京奥运推荐果品一等奖、中华名梨北京梨王擂台赛金奖、“中国大美梨”“后稷特别奖”“中国果品区域公用品牌50强”。

从2000亩发展到23万亩,从品牌发布到全国知名,从国内市场到漂洋过海……小小一颗梨“艳惊四座”,打开了新的发展商机。该县顺势而为,借助已形成的以“玉露香”梨产业为代表的规模化、品质化农业基础,在挖掘农业景观价值、体验价值、休闲价值以及品牌价值的基础上,举办梨花节、开展梨果采摘体验主题活动、培育民宿休闲、梨树认养等业态。

待到人间四月天,万亩梨花齐绽放,怎一个“美”字了得!自2011年起,该县以梨为媒、以文化为内涵、以系列活动为载体,连续举办了九届梨花节,三届采摘节。届时,八方游客汇聚而来,观赏满山遍野的梨花美景,梨花飘雪,漫天飞舞,蓝天、白云、粉蕊、绿野映入眼帘,宛若置身于桃源美景。与此同时,以“赏农家景、摘农家果、吃农家菜、享农家乐”为“卖点”的采摘节,着力打造出了隰县农业观光旅游品牌,做大做强旅游文化产业,加快农民增收致富达小康进程。

梨是诗情,博是画意,梨博园是多少人的梦想之旅!为了传承梨文化,打造梨品牌,该县依托位于城南乡路家峪村的三百年老梨树群建设中国梨博园,这也是迄今山西唯一的以梨生态文化为主题的博览园。该园共有“百年梨园”“家峪湖”“九曲黄河阵”“珍禽动物园”等若干特色游览区。

为丰富梨的品种,增加梨博园的观赏性,该县在现有品种的基础上,通过栽植、移植、嫁接等办法,大力引进新品种,同时配套600平方米建设研发中心,把梨博园打造成国家级梨品种的开发、保护基地,极大地丰富了全县梨果产业的宣传内容和内涵,成为突出“梨”主题、弘扬“梨”文化、唱响“梨”品牌的特色景点。2013年4月,被评为国家4A级景区 。

这标志着隰县农业产业向文化产业进一步延伸,而且为梨果产业长足发展提供了新的空间和机遇,对于优化农业结构、推动梨果产业扩规提质、带动农民增收致富,推动生态文明和旅游业发展具有十分重要的意义。

如今,说到玉露香,就会想到隰县;说到隰县,就不得不提玉露香。这一“王牌”不仅是当地农民致富奔小康的“摇钱树”,也是外界了解隰县的“最佳途径”。该县延伸产业链,开展梨产品为主的冻干食品加工,利用电商公共服务中心进行电商订货及“玉露香”梨产品销售,三产联动,实现“农旅商”有效融合,形成全域旅游发展新模式。

以融为道 打造全域旅游新态势

青山的依靠、清泉的滋养,丰富而绚丽、独特而宝贵的旅游资源,使这座小城“出落”得柔媚灵秀、英姿绰约。该县现有国家级重点文物保护单位3处、省级重点文物保护单位2处、县级重点文物保护单位29处,共有105处庙宇建筑,有县级以上非物质文化遗产36项。

其中,最令人称绝的当属坐落在城西凤凰山巅的千佛庵,现名小西天,数百年安好无损。“曲径通幽处,禅房花木深”,整个寺院依山叠造、构思巧妙、浑然一体。尤其是大雄宝殿内满堂木骨泥质悬塑艺术,其难度之大、工艺技巧之高、想象力之丰富难以言喻,堪称中国雕塑艺术史上的“悬塑绝唱”。

海内外游客为此慕名而来,该县更是下足了“绣花”功夫:2016年以来,对小西天景区进行了提升改造;2018年投资1250万元新铺设了小西天景区旅游公路、投资100万元实施了小西天智慧景区建设;2017年—2019年先后投资500余万元对小西天景区进行了绿化;2017年—2019年先后投资1000余万元对梨博园景区基础设施进行了提升;先后投资1300余万元对阳德、峪里、竹干、桑湾等旅游示范村进行建设;实施旅游富民工程,在陡坡、义泉、七里脚等村投资375万元新建了停车场、厕所、维修了道路。

与此同时,以全国重点文物保护单位“小西天”为核心,依托周边的紫川河和凤凰山优美的自然生态环境以及紧邻县城主城区的优势,通过对小西天景区的景观整合和挖掘,保护自然生态环境,赋予小西天景区更多的城区观光功能。围绕小西天进行开发的凤凰山温泉文化生态园,与小西天文化功能形成互补,丰富了旅游产品类型。

此外,250万年的黄土地质景观,6000年的黑桑村神农尝谷台,2600年的瓦窑坡塬春秋贵族墓葬遗址同样名声在外。位于隰县午城镇柳树沟内石砾层之上的午城黄土,是黄土高原黄土地质中的一个标志性剖面,被称为黄土地质中的“金钉子”。黄土崖连绵成墙,被风雨侵蚀后,有的像金字塔,有的像西欧城堡,也有似哥特式尖顶教堂,堪称地质奇观。

同时,该县坚持以人为核心的新型城镇化建设理念,倾力打造“文化教育名县、特色旅游城市、晋西商贸之城、山水园林名城”,以“融合”为道,形成了“五纵十一横”的县城框架、县城面积达到12平方公里,城镇化率达到42.36%。一川碧水,两岸锦绣,20华里水景生态文化长廊和滨河大道宛若玉带,广场公园布局合理,城市建筑错落有致,乡镇村庄绿树环绕,实现了“移步皆是景、举目满眼春”。

不得不提的是,日前,《国家林业和草原局关于同意江苏盐城大纵湖国家湿地公园等40处国家级自然公园新建和范围调整的通知》中明确,隰县黄土国家地质公园正式取得建设资格。这标志着隰县的旅游业发展又取得了突破性进展。

值得铭记的是,著名的红军东征、午城战斗晋西事变、午城战役等重大革命历史事件发生在这里,决死二纵队司令部旧址(毛泽东路居地)、抗敌剧宣二队旧址、晋西革命纪念馆“记录”着曾经的烽火岁月,红色精神烛照千秋。

如今,该县已初步形成了“佛教文化游、红色革命游、绿色生态游”格局。随着“一铁两高”开通运营,现代化大交通格局已经形成,四通八达,十分便捷,后发优势指日可待。

以德为根 擦亮美丽古城新名片

好人,一座城市最美的名片;品德,一个城市最深的底蕴。隰县,“好人文化”更是根深叶茂。

从古至今,该县以“民风淳朴、诉讼独少、急公好义、邻佑相助”之风著称。千百年来,优秀传统文化思想浸润了优良风尚并代代相传,隰县好人更是层出不穷。

历史上,古有宋代赵友七世同居,明代苏四国割大腿之肉喂母治病的经典佳话。当代,郝英祥半个世纪照顾牺牲战友母亲的感人事迹在晋鲁大地传颂;在长治医学院上学的隰县籍学生袁小平勇斗歹徒牺牲,被追授为“全国见义勇为英雄”;用爱心和乐观撑起残疾人之家的8岁女孩冯莉清被评为首届山西感动百姓“乡村十大爱心大使”;为特困学生打造长效救助机制的县关工委主任解绍亮荣膺“感动山西十大人物”称号;40年如一日坚守着一座林场的老护林员武来贵和为弟弟捐骨髓的许迎辉成为2014年第二季度“山西好人”;郭珍珍、陈改萍割肾救儿的事迹,曹翠珍近十年侍候瘫痪大伯子的事迹,贺西平身患绝症、坚持搞发明和歌曲创作的事迹更是传遍隰州大地……

以打造“崇德向上好人县”为抓手,以挖掘、培育、选树好人为突破口,把核心价值观融入贯穿到各领域、各阶层……近年来,该县县委、县政府高度重视,坚持以理想信念为核心,抓住世界观、人生观、价值观这个“总开关”,挖掘凡人善举,选树道德楷模。自2011年连续4届评选表彰“感动隰县十大人物”,展示当代隰县人文明和谐、诚信友善的精神风貌,成为引领全县上下价值追求、社会风尚的一面旗帜,更是为脱贫致富添足了底气。

一大批先进典型在全国叫得响、全省有名气,该县由此被命名为“中国好人县”。通过开展以德孝为主题的全民思想道德教育活动、先进事迹报告会、道德讲堂、制作好人榜、组建好人爱心团队等方法,增强好人效应,进一步提升了该县公民思想道德素质、弘扬正气、凝心聚力,推动经济和社会各项事业健康发展,创出一条能够适应该县经济社会发展要求、具有鲜明地方特色、行之有效的培育和践行核心价值观之路。如今,“好人县”的“好人效应”如雨后春笋。短短数年间,涌现出了以孟佩杰、来虎平等为代表的6位“国字号”英模,6名省级道德楷模,百余名市、县级道德楷模;国家级文明单位1个,省市级文明单位22个,好人村28个,明德馆60个……

从一个人到一个村庄再到一座城,壮举如歌,好人倾城。普通的名字,平凡的人物,却演绎着精彩感人的故事。“隰县好人”现象让这座小城充满温情,成为她的又一张崭新名片。

以力为势 创建全域旅游示范区

一项项政策规划相继出台,一场场宣传活动高潮迭起,一件件创新实践成效初显……隰县正以前所未有的气魄和速度、力度,高标准打造文化旅游战略性支柱产业,全方位推进国家全域旅游示范区创建。

创建之初,该县成立了由县委书记、县长为组长的全域旅游示范区领导小组,制定实施了《加快推进隰县国家全域旅游示范县创建工作实施方案》,全面保障全域旅游创建工作的组织领导。通过全域规划引领、配套资金落实、旅游人才培育,加大全域旅游政策保障,高标准编制实施了《隰县全域旅游发展总体规划》,构建“一城·两轴·三镇·六区·三环·七组团”的全域旅游空间格局,通过建立党政统筹的领导机制,深化旅游景区体制机制改革,提升全域旅游治理能力。

围绕“农旅商”融合创新发展模式,该县加大全域旅游政策保障,强化配套资金落实,加强旅游人才培育;完善基础设施,构建智慧旅游体系、优化交通网络格局、开展厕所革命等健全全域旅游公共服务体系;龙头景区带动,整合生态景观,提升城区观光功能,丰富旅游产品类型等优化产品供给,培育全域旅游融合业态;加强市场监管,保障全域旅游市场秩序;健全保护措施,改善全域旅游资源环境。

作为黄河旅游板块关联区,该县鼓励社会力量参与旅游宣传推广营销,鼓励社会力量参与旅游宣传推广营销,强化“玉露香”品牌建设,开展农产品线上线下销售,推进隰县文化旅游电子商务项目建设。同时,于2018年和蒲县宏源集团签订了黄河板块框架协议,借势省、市旅游发展提供的平台积极构建融入黄河文化体系、与沿黄各县互联,实施品牌融合营销战略。

虽然创建全域旅游示范区工作已取得一定成效,但该县没有止步于此,而是高瞻远瞩,继续描绘蓝图,定位于充分发挥特色资源优势,持续推进小西天生态综合体工程建设和紫荆山旅游景区开发建设,加强周边景区产品开发与品质升级;加大农旅融合力度,开发高品质乡村旅游产品,从整体规划布局上提升乡村旅游档次;以提升城市综合服务功能为基础,提高城市服务产品的规模、层次和水平,满足旅游发展对市政基础设施的需求,构建隰县全域旅游发展新格局;健全旅游数据统计体系,完善智慧服务功能,不断提升重点旅游景区的信息化接待水平和服务质量,推动景区智慧化建设。

此外,隰县还着眼服务大局,围绕十个方面下狠功,即“继续推进总分馆建设,对全县村级文化活动场所提档升级,整理乡村文化记忆及非遗成果、出版保护名录,继续开展全域旅游示范县创建工作,打造5个乡村旅游示范村,完成乡村文化记忆展厅布展,对乡镇文化站升级改造,推进景区“两权分离”改革,推介宣传隰县地方小吃,加强文旅市场的执法监管”。深挖整理具有地方文化特色的元素,形成具有影响力的文化产业和旅游深度融合,带动第三产业的发展,全力打造中国金梨之乡、山西绿色之州、晋西宜居之地、美丽幸福之都。

得天独厚的地理位置、前所未有的发展机遇、积淀深厚的历史文化,隰县文化旅游业的发展已渐入佳境,一幅绚丽壮美的画卷正徐徐展开……

记者 李静 闫璟

历史渊源

隰县,古称隰州。位于晋西吕梁山南麓、临汾市西北部,总面积1415.3平方公里,辖8个乡镇、97个行政村、384个自然村,总人口10.7万,其中农业人口8万,是国家级扶贫开发重点县。

隰县历史源远流长,文化底蕴深厚。清康熙版《隰州志》载:“州带泉泊下湿,故以隰为名。”建城已有2600多年的历史,素有“三晋雄邦”“河东重镇”之美誉。

公元前17世纪,隰地是殷商属下的基方部落小国。周惠王十二年(前665),晋献公派士蒍为重耳筑蒲,史称蒲邑。战国称蒲阳。汉武帝时置蒲子县。北周为龙泉郡。隋朝视晋西为冲要,开皇五年(585),废郡置隰州,继设隰州总管府,开始以“隰”命名;开皇十八年,下设隰川县;大业三年(607)改隰州总管府为龙泉郡,辖隰川、永和、楼山(今属永和)、石楼、蒲县。唐武德元年(618),置隰州,属河东道。宋、元、明、清因隰州置。民国元年(1912)5月,隰州改隰县。

晋西革命纪念馆

晋西革命纪念馆位于当年晋西革命斗争的中心区域隰县南郊,距县城1.8公里。于2010年12月3日正式对公众开放。该馆占地面积5762平方米,总建筑面积4420平方米。

该馆设有土地革命、抗日战争、解放战争三个展厅(采用照片、油画、版画、实物、电子翻书、投影等形式,展示图版画面580余幅,收集革命文物史料2000余件,其中珍贵革命文物400件)。

小西天

小西天位于隰县城西凤凰山,是全国重点文物保护单位,国家AAAA级旅游景区、山西省风景名胜区。总占地面积为31387平方米。包括景区大门、游客服务中心、莲花广场、次广场、如意湖、寺院等。

小西天寺院,创建于明崇祯二年(1629年),距今已有400多年历史。寺院原名千佛庵,因大雄宝殿内有塑像千尊而得名。后因重门额题“道入西天”,又为区别城南另一所明代寺院“大西天”而更名小西天。

小西天因地布景,结构精巧,拨奇挺秀,气势非凡,在古建筑中别具一格。寺院的东端,为一高耸的弧桐峰,峰顶筑摩云阁,阁内祀观音菩萨,外祀奎光文星,阁下钟鼓楼南北相对,站东向的庭院观赏山川田园,景色迷人;下院是寺院的主体,无梁殿坐西面东,内有数十尊佛像,为僧人诵经的禅堂,无梁殿对面是韦驮殿内一尊楠木雕像威武逼真,无梁殿之上便是大雄宝殿,它背山而筑,文殊、普贤二殿左右拱峙。整个寺院高低起伏,左右对称,互相照应,十分得体 。

小西天以明代的彩色悬塑艺术而闻名,其精华保存于大雄宝殿。殿内彩塑满布,除佛坛上的五尊主佛外,墙壁、檩柱、屋椽上都塑着数以千计的彩塑。这些彩塑造型生动、姿态各异,多而不乱、繁而不杂,高者达3米多,小者仅有拇指大小。全堂彩塑是我国少见的彩色艺术群塑,具有不可估量的历史和艺术价值。更为珍贵的是殿内梁架上的彩绘——用沥粉贴金制作的近似宫廷规制的龙凤和玺,这种彩绘艺术属皇家彩绘,造价昂贵,实为罕见。

鼓楼

鼓楼位于隰县县城正中心,据《隰州志》及脊檩下的题记“明万历四十五年奉直大夫知隰州事储”,鼓楼由隰州知州储至俊创建于明万历四十五年(公元1617年),高5.98米的十字门洞上建有高14.31米二层三重檐十字歇山顶的建筑。鼓楼自创建至今已有三百九十多年的历史,其梁架结构、牌匾等均为明代原物,历经四百年的风雨侵袭而保留至今,实为难能可贵。对研究古代建筑文化具有很高的历史、艺术和科学价值。

2013年,国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

稿件由隰县县委宣传部提供

统筹:张瑞强 摄影:亚明

责任编辑:畅任杰