襄汾龙澍峪景区

创A呈现三亮点 无限春光醉游人

山花烂漫时,春光无限好。克服疫情影响,加快复工复产。襄汾龙澍峪旅游景区3月6日起恢复开园,并加快推进景区创A工作,呈现出三大亮点。

第一大亮点:

千亩油菜正烂漫,芳香四溢遍地金

去年,在襄陵镇政府的支持下,景区与当地村民合作,种植了千亩油菜花。今年时值春暖花开,山下千亩油菜花竞相开放,吸引了临汾附近的游客纷纷前来观赏拍照。

一片片金灿灿的油菜花,放眼望去,犹如一片金色的海洋,微风拂过,金浪滚滚,花香扑鼻。站在油菜地里,花香里氤氲着这块古老土地的生机和活力。

油菜花除了供游客观赏外,以后还会陆续推出例如“现场榨油”等农副产品的加工及互动体验项目,为农民带来创收、为游客带来更为有趣的出行体验。

第二大亮点:

筹备云海花都的建设

云海花都项目是景区今年的重点项目,位于景区南部。根据地块特征,旅游资源分布状况和游览主题定位,将打造一个集旅游观光、度假养生、户外运动、花海休闲等功能于一体的原生态景区。

第三大亮点:

新生态停车场投入使用

新生态停车场用地面积约50亩,共规划约1000个小车停车位,约16个大巴车停车位,为满足景区的停车要求,增加绿化隔离带,种植乔灌木植物,增设导视系统,实现人车分流,正式投入使用。

创A工作扎实推进,疫情防控毫不含糊。龙澍峪景区以科学防控工作为前提,制定了相关措施,严格做好复工复产,做到“五个到位”(防控机制到位、员工排查到位、设施物资到位、内部管理到位、宣传教育到位)及内部“9个一”(一报健康状况、一测体温、一戴口罩、一设隔离留观室、一致电、一开展爱国卫生运动、一次健康教育、一强化人文关怀、一保安全生产)。景区内全面消毒,宣传防疫安全知识,实行游客入园测体温、实名购票、限制每日接待量、入园佩戴口罩等措施,竭尽全力保护游客旅行安全。

春天的龙澍峪景区外油菜花海延绵,景区内更是花香四溢,桃花、杏花、海棠、连翘花、迎春花、紫叶、矮樱等百花竞相开放、争奇斗艳,放眼望去尽是姹紫嫣红、绿柳依依、蜂忙蝶舞,正是一派万物复苏、万事向好的景象。

除了观赏美景,景区内的游乐设施也是游客最为喜欢的出游体验。5D玻璃吊桥惊险刺激,36种动画效果,逼真的炫酷音效,真实的炫彩画面,环绕式立体设计,使游客真听真感受;400米飞龙滑道惊心动魄,大理石构造,从龙澍峪最高顶之一的南顶如一条百米长龙蜿蜒盘旋,腾冲而下,极速漂移、神龙摆尾、飞旋而下、天旋地转、横冲直撞、心跳加快,是最受游客喜爱的体验项目。

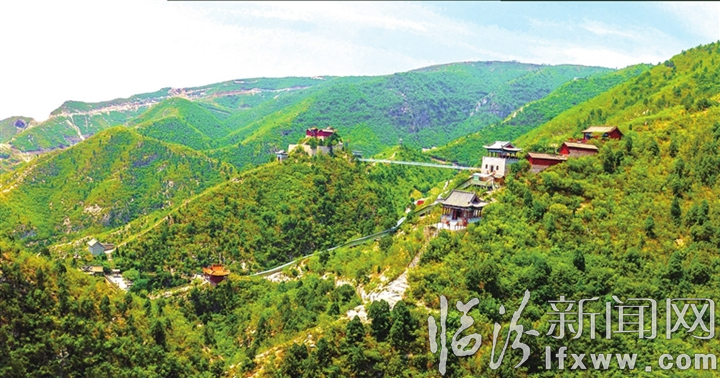

龙澍峪旅游景区位于襄汾县襄陵镇黄崖村西、吕梁山支脉姑射山麓中,距临汾市区20公里,占地面积约30平方公里。景区内儒、释、道三教文化同祀,自然风光与宗教文化相结合。历年来,游人、香客、信徒、文豪骚客络绎不绝,香火鼎盛。

据考,清光绪年间这里古建筑成群,殿堂庙宇、亭台楼榭、桥廊阁轩130余处,错落有致地镶嵌于龙澍峪险谷绝壁之中,蔚为壮观。近年,经开发、修复与重建,现存的主要景点有:峨山桥、官帽石、华佗庙、千手佛殿、真武庙、三皇五帝庙等30余处。其中最著名的当属龙斗双阙和天桥古蹊。在星罗棋布的人文景观中,龙澍峪的摩崖石刻苍劲遒隽、婉约洒脱,汇集了古代名家遗留墨迹数十处,大书法家赵孟頫的书法真迹清晰可见。

龙澍峪峪内峡幽谷深,危石嶙峋,主峰海拔高度1200米左右,自然景观峻奇壮观。云海花都景区建成后奇趣梦幻,如花中海洋,似人间仙境;九天飞瀑,气势磅礴,为整个晋南地区落差最大、气势最为雄伟的瀑布景观。登高望远,秀丽山河尽收眼底。

景区因华佗庙的建成而形成了延续百年的传统庙会,每年分三个时间点:清明节、农历六月十三、农历九月十九。庙会期间,香客纷纷前来祈福拜忏、黄崖村里汇集了来自全国各地的小吃美食一条街,还有各种戏曲、锣鼓等民间传统艺术表演。庙会现场热闹非凡,文化氛围浓厚。

龙澍峪旅游景区是距离临汾最近的一处生态自然景区。作为2018年山西旅发大会分会场及2019年山西文博会分会场,龙澍峪景区正迎着明媚的春光,加快文旅融合,为游客朋友创造一处集生态休闲、户外拓展、朝拜祈福为一体的综合性体验基地,进一步叫响“晋南仙山,祈福圣地”的文化品牌。

群山叠翠映碧空

传统庙会民风浓

峡幽谷深皆秀色

繁花吐艳醉煞人

旷阔田畴接云天

54∶100地点探寻

高建录

像是与古人的一场相约,午睡起床后,出门跳上一辆公交,一刻钟的光景,我便站在了丁村村口。

举目,映入眼帘的是一座简洁方正的红褐色牌楼。牌楼两侧与顶端的隶书大字很是醒目,“十万年人类文明”“五百年明清民居”“中国历史文化名村——丁村”,炫耀般地告诉人们这个村庄的悠远、醇厚和与众不同。

我熟悉丁村,曾陪同许多人许多次来过这里,常漫步在村里的石板街巷,穿梭在鳞次的民宅大院,流连于丁村遗址博物馆和丁村民俗博物馆。

作为一个史学爱好者,每次来丁村,我都怀有一种敬畏和好奇,觉得这里的每座大院、每块化石、每寸土地,甚至连空气中都弥漫着一种神秘的气息,从而生出想要探寻和解读的冲动。

比如这次心心念念的,就是想看看被称为丁村遗址考古圣地的54∶100地点。

从村口往南再向西行几百米,过了铁路桥洞,便到了丁村河滩。丁村地处汾河东岸,被汾河像玉带一样呈半圆形环绕着,从汾河到村边的数千亩滩地里,长着大片的枣树林、杨树林、柳树林和一汪莲池,田园景色很是迷人。

凭着感觉,在考古学家陶富海老师的电话导引下,我沿着田间路一直向南,穿过一片枣树林,又越过一片杨树林,在一处临近河水的岸崖上,找到了54∶100地点。

54∶100地点

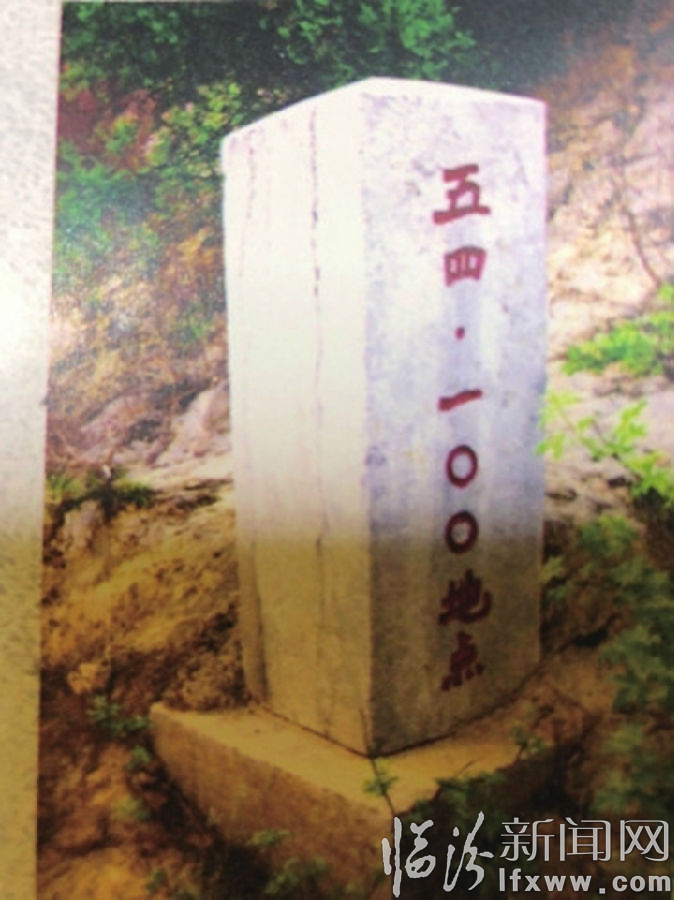

54∶100地点,是根据当年中科院野外地点编号规则,在1954年秋天丁村遗址发掘时,从史村到柴庄11公里范围内,发现含有化石的14个地点,依次将其编为54∶90至54∶103,54即1954年,冒号后的编号才是地点号。

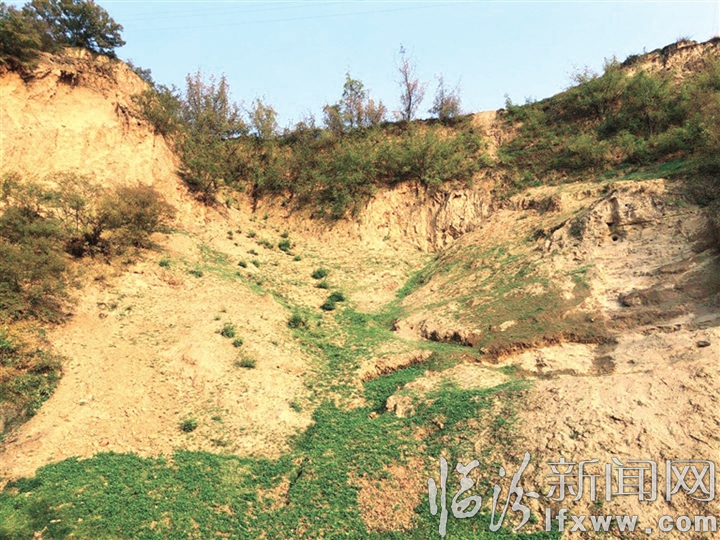

站在为保护54∶100地点而建的石坝上,仰头打量这处地场,只见在悬崖陡壁上的稍凹处,一片200余平方米的黄土裸露着,显示出发掘过的痕迹。没错,这就是当年发现奇迹的地方,我心头一凛,不由肃然起来。

54∶100地点,距丁村1.5公里,在1954年系统发掘的9个地点中,这里收获最大,成果最丰。方寸之地,竟然接连发现了三颗古人类牙齿化石,一块幼儿右顶骨化石(1976年发现),一只披毛犀的完整骨架化石和15种哺乳类动物化石。从而确立了“丁村人”和“丁村文化”在旧石器考古领域的重要地位,使丁村一举成名。当然其他地点也多有斩获,但如果没有54∶100地点的发现,大概也就只有“丁村文化”一说,不会有“丁村人”的概念了。

沿着当年考古人踩出的小径,小心翼翼地攀到54∶100地点,找到掩在荆棘丛中的一块方形青石标志桩,仔细端详,竖立在底座上的桩体虽已剥蚀,但“丁村遗址重点保护区”和“54∶100地点”的字样依稀可辨。记得听陶老说过,1964年秋,在立“丁村遗址”保护主标志碑和13处分地点标志桩时,文字都由省文管会的杨柏公先生所书,字体为魏碑体,其书法法度严谨、雄劲伟茂、气象浑穆,一直为人们所称道。

站在这里,我又零距离上下左右反复观看审视这块圣地。看着,就产生了疑问,从北向南沿汾河绵延的丘陵沟壑众多,为什么偏偏这里会有石破天惊的发现?此地有什么特别之处呢?

想着,就想到这块东依崇山西傍汾水的沃土,不仅是我们,也是远古人类生活的理想家园。远古时期,曾有一群或几群“丁村人”在这里采摘狩猎、繁衍生息,有了他们,才会有10万年后的相逢。

再想,又想到一个说法:可遇不可求。兴许是远古的老先人在这里沉寂太久了,冥冥之中给考古人一个暗示,引导其在此发掘,以他们的重见天日,告诉我们是从哪里来的。

如今,以54∶100地点为代表的丁村遗址,其历史地位和学术价值早为世人所共知。它不仅是我国旧石器中期文化和人类发展史的早期智人代表,在人类进化史和现代人类起源的研究中,具有不可替代的作用。而且是新中国成立后,我国用自己的经费、自己的科学家、自己独立自主发掘研究的第一个遗址。

接着我又上到岸崖顶上,站在54∶100地点顶部。没想到这里竟然还是一处仰韶文化遗址,出土过大面积的灰层、灰坑和大量的陶器、石器。距今7000年左右时,古人又在此处滨河而居,烧制陶器。哇,这里简直就是古人的一处洞天福地呀!

现在正是仲春时节,满眼草长莺飞,花红柳绿,天地间一派生机盎然。东望,黄土丘陵层层叠叠向高处延伸,塔儿山峰清晰可见;西眺,脚下汾水滔滔南流,眼前是大片宽阔的滩地,远处是夕阳映照下的汾河岸崖和姑射脊线。

在岸顶上,我久久站立着,在翻江倒海般的思绪中,想起了已故襄汾诗人赵鼎新的诗句:“凝神沙砾断岸边,思绪悠悠十万年”。我仿佛穿越时空,看到了远古祖先的生活场景,来到他们中间,向他们施礼后,与他们交谈,同他们欢笑。

供稿 供图:襄汾县新闻网络中心

责任编辑: 吉政