风雨大考淬初心

——蒲县应对罕见汛情和开展灾后重建纪实

县委书记薛凤奎,县委副书记、县长杨晓舟指导救灾减灾恢复重建工作

“我为煤炭保供出份力”

安置点的志愿服务很贴心

集中安置点里睡个安稳觉

集中安置点的伙食暖心暖胃

志愿者帮助村民抢收谷子

汛后清理淤泥

抢通县乡道路

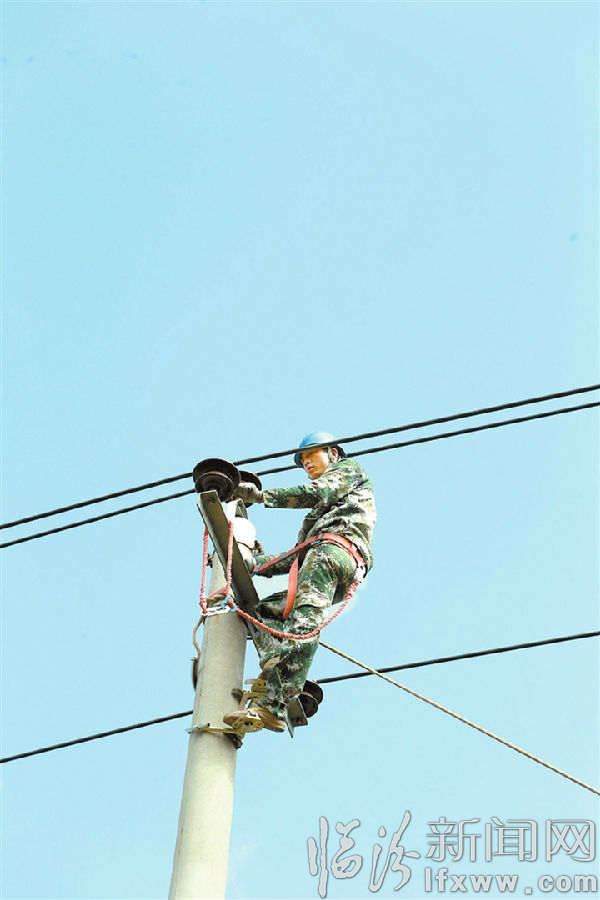

修复损毁设施保民生

雨!雨!雨!

这个秋天,雨一改往昔的零星淅沥而成连绵滂沱之势,最终给我市多地带来罕见的汛情灾情,地处吕梁山南端西麓的蒲县尤甚。

资料显示,今年入汛以来,特别是9月22日至10月10日,蒲县遭遇65年以来最强极端连续强降水,全县多点暴发洪水、泥石流、山体坍塌等自然灾害,造成路桥损毁、房屋倒塌、农田被淹、通信和电力中断,给人民群众生命财产安全带来巨大威胁,也给经济社会发展带来重大损失。

汛情就是命令,抢险就是责任。面对突如其来的考验,蒲县县委、县政府始终牢记“人民至上、生命至上”理念,统筹做好各项防汛抗灾准备工作,并第一时间安排部署群众安置和灾后重建工作。领导干部全部下沉一线、靠前指挥,广大基层党员干部昼夜坚守、全力以赴,尽最大努力降低灾害损失,尽最快速度恢复正常生产生活秩序。

无疑,这是一场必须用心用情用力作答的“大考”,这也是一场必须坚决打赢的“硬仗”!

闻“汛”而动:惊心动魄的雨夜撤离

10月11日,古县乡古县村党群服务中心日间照料室里,提及雨夜撤离的一幕,被临时安置在此的李建生仍心有余悸。

66岁的李建生是古县村东垣村村民,一双儿女平时在外打工。6日凌晨1点多,独居的他被一阵急促的敲门声惊醒。“老李,雨太大,赶紧撤离吧!”雨夜中,挨家挨户劝撤的乡党委副书记、包村干部韩跃军和村委会主任史来胜喊道。

可是,看着自己住了二十多年的家和满屋子的家当,李建生有些舍不得地说:“我想收拾一下,等等再撤……”

“你不看,房子都漏雨了,山墙也湿了一大片,随时都会发生危险……”“人命最要紧,人在啥都会有……”韩、史二人动之以情、晓之以理,总算说动了心存侥幸的李建生,随即连夜安排车把他送到了村委会。

当天午后,李建生经风历雨二十多年的4间砖窑全部发生了坍塌。

“宁听骂声,不听哭声。”回忆起辖区居民孟美英老人的撤离经历,五鹿社区党支部书记乔瑞长长地舒了一口气。

10月4日,乔瑞和社区管委会领导一行来到孟美英家中做劝撤工作时,这位80多岁的独居老人正在发面蒸馒头。面对一行人苦口婆心的劝说,老人却说:“没事儿,我在这儿住了几十年,塌不了……我老了,行动不便,哪儿也不去。”

从9月24日开始,五鹿社区和社区管委会、县应急管理局工作人员就已对辖区高陡边坡、靠山居民住户进行劝撤,截至10月3日时已撤离了10余户。眼前孟美英老人的执拗,让众人既焦急又犯难。听说老人扭伤了手腕,社区管委会主任付娟便耐着性子蒸起了馒头。馒头熟了,再做劝撤工作,老人的态度缓和了不少,也松了口。众人见状,赶忙搭车将老人护送到黑龙关镇柳沟的女儿家中应急避险。

翌日,蒲县再遭大雨,孟美英老人家中的土窑发生了大面积泥土滑落。“要不是撤离及时,后果不堪设想。”乔瑞不无后怕地说。

气象资料显示,10月2日至6日,蒲县降雨量199.2毫米,较常年同期偏多2918.2%,具有一定的极端性。面对来势汹汹的汛情,全县各乡镇党委压实属地责任,组织镇、村两级党员干部、第一书记、驻村工作队就地转化为防汛救灾队,全天候巡逻新老隐患点,组织逐村逐户、逐沟逐坡开展排查,动员危险区域群众立即转移避险,对一些不理解、故土难离的群众,耐心劝导,一对一谈心,确保不漏一户、不落一人。据统计,全县累计撤离受威胁群众1760户4709人,做到了临水、临崖、危房住户应撤尽撤。

汛情就是命令,险情就是战场。千方百计组织群众撤离,只是蒲县广大党员干部同心战“汛”的一个缩影。在这场罕见的汛情中,县委、县政府始终坚持“人民至上、生命至上”理念,果断决策,周密部署,第一时间成立了抢险救灾指挥部,实行防汛动态2小时滚动调度制度;拨付1210万元应急资金、调拨价值120余万元的应急抢险设备和群众生活保障物资用于防汛救灾;将全县划分为9大战区,由县领导担任战区指挥长,坚持一线指挥、现场办公,实地查看受灾情况和风险隐患点。各级党组织和广大党员干部关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来,充分发挥了战斗堡垒和先锋模范作用,当好防汛减灾的“主心骨”和“排头兵”,团结带领广大干部群众积极主动开展防汛工作,全力以赴打好打赢防汛抗洪抢险救灾攻坚战。

劫后“新”生:集中安置点的暖被窝

10月12日午后,县奥体中心舞蹈排练室里,两周岁的嘟嘟睡得正香。作为灾后城区集中安置点,这里的人来人往并未影响到他的睡梦。

显然,这个小生命对雨夜撤离时的惊险,以及温暖的怀抱和暖暖的被窝都还没有记忆。

小嘟嘟和奶奶高银翠是翠屏社区的居民,爸爸、妈妈都在邻县工作。6日凌晨,他是被社区的阿姨抱着,和奶奶一起冒雨撤离的。

对于几天来的经历,6岁的樊家慧却已有了切身感受。与嘟嘟和奶奶的床铺一个过道之隔,是她和妈妈李俊红的“小窝”。自打从租住在蒲城镇田家庄的房子撤离后,娘儿俩也有过短暂的惊慌,但眼下这个“小窝”是她们在寒意袭人的秋夜里最好的归宿。

“在这儿至少不用提心吊胆,还可以吃上热乎饭、睡上新被褥,我们娘儿俩住得安心。”爱抚着小家慧,李俊红不无感慨地说,“要不是党和政府,要不是社区干部和志愿者,我们真的会在‘劫’难逃。”

自9月22日降雨以来,蒲县受灾人口达到55164人,其中转移群众的安置问题成为汛后的头等大事。县委、县政府本着“人民至上、生命至上”的理念,遵循“因地制宜、适度集中、规范管理、强化服务”的原则,在各乡镇设置了35处乡村群众安置点,免费提供必备物资;将县奥体中心开辟为城区集中安置点,为此专门制定了《工作实施方案》,并成立集中安置点管理组,下设办公室和11个工作组,全方位提高安置点救助水平,保障转移群众的安全和基本生活。

社区管委会党委书记马姚博介绍,目前县奥体中心开辟了篮球馆、舞蹈排练室作为安置场所,紧急购置了400张钢塑折叠床和400套新被褥,可满额安置400人,并在附近的一家饭店集中供应饭菜,确保了转移群众吃得饱、吃得好。与此同时,还在县城内的14家宾馆安置了340户1200余人,涉及老弱病残、低保户、孕妇等群体,为他们免费提供方便面、面包、酸奶等食品和热水。

一个个奔忙的身影、一幕幕暖心之举,李俊红看在眼里,也暖在心头。安全保卫,水、电、通信保障,物资调拨,回迁评估,疾控消杀,医疗服务,心理疏导……她们深知,城区集中安置点有条不紊运行的背后,是蒲城镇、社区管委会工作人员的24小时坚守,是多支防汛救灾党员志愿服务队的真心奉献。

一个党员就是一面旗帜,一个支部就是一座堡垒。在这场汛情灾情“大考”中,全县各级党组织和广大党员磨炼意志、淬炼初心,为受灾群众构筑了一道无形的“红色堤坝”。目前,全县700余名在职党员已到社区网格(片区)党支部报到,积极参与联户监督、值班值守、分发物资、清淤整洁;集中安置点党员主动联户,通过摆事实、讲道理、树信心,大力宣传县委、县政府防汛救灾政策,劝导安置群众以生命安全为重,积极配合安排调度。在党员带动下,广大群众自发参与到政策宣传、应急值守、隐患排查等工作中。据统计,连日来,全县累计出动13010人次,对2座水库、39座淤地坝、964处地质灾害点、3处漫水桥、361处高陡边坡等重点部位开展了全面巡查排查检查,封闭或管控涉水公路路段、桥梁46处。

灾后重建:另一场必须打赢的硬仗

车行河闫线上,“前方路段危险”的警示标识不时跃入眼帘。在K10+600处,一台挖掘机正往来反复,紧张地作业着……

县交通运输局蒲城镇公路管护站负责人温艳军介绍:“前些天的强降雨使这里的路基出现沉陷,导致了道路中断。目前,我们正在清理道路软基,尔后会用石头铺垫,再用挖机碾实,力争早日抢通。”

据县交通运输局提供的材料显示,目前全县农村公路共230条,总里程达到1012.526公里,此次连续强降水过程造成这些公路均有路基坍塌、沉陷,边沟、涵洞损坏,路面掏空、断裂等不同程度损坏。

路,关系着全县9.5万名群众的灾后出行,也关系着蒲县作为产煤县的“煤炭保供”任务完成。对此,县交通运输局坚持“先抢通、后修复”原则,根据农村公路损毁情况及群众出行受影响程度,科学研判、分类处置,迅速制定了《农村公路灾后恢复重建专项工作方案》,对事关人民群众正常出行和生产生活的路段进行抢通,对短期内难以抢通的路段采取封闭绕行、临时便道等措施保障安全的同时,对罗克路、岔堡线、黑河线等蒲县煤炭运输经济大动脉采取了清理塌方、回填砂砾等临时措施进行抢修,全力以赴确保煤炭外运通道的畅通。

秋收,是另一项关乎民生的大事。由于近期连续出现的大范围强降水过程,造成蒲县境内土壤含水过多,部分低洼地块积水严重,给广大农民的秋收带来严重影响。

10月12日,由县农业农村局主任科员张学俊带队,山西农业大学园艺学院副院长、研究员李磊等人组成的园艺组,来到古县乡曹村、文城和下刘村的田间,了解到近期持续降雨使该乡8000余亩苹果脱袋及采收时间推迟了近半个月,“脱袋后,阴雨天导致水果着色不均匀、果面暗、返青;脱袋时间的推迟则导致了糖分外渗果面发黄难以着色,严重影响到商品效益。”针对这些问题,专家们分析后向果农们提出了铺反光膜见反射光、摘除果柄边缘叶片让果子充分见光,以及采收后疏松树盘、养根护根,及时秋施基肥等6条管理意见。

10日,全县救灾工作暨农业“双减双抢”推进会召开。县农业农村部门以此牢固树立“减损就是增产,减灾就是增粮”的意识,立即把应对连阴雨、做好抢收作为当前最重要、最紧迫的任务,联合各乡镇紧急动员,抓住有利天气窗口,采取一切措施,帮助群众开展抢收工作,组织农业专家和农业技术人员,进村入户,到田间地头,开展技术服务和指导,发动农民群众抢收,最大限度地减少农民损失。12日,该部门组织的省、市、县专家分组就已奔赴全县8个乡镇开展工作,园艺组便是其中之一。

无论是抢通农村公路,还是农业“双减双抢”工作开展,都是蒲县落实中央、省、市防汛救灾减灾恢复生产生活秩序决策部署的重要一环。灾情发生以来,县委、县政府第一时间成立了全县防汛救灾减灾恢复重建领导小组,由县委、县政府主要领导任组长,副县级领导任副组长,下设11个专项工作组。同时,县委、县政府“两办”印发《蒲县防汛救灾减灾恢复重建工作方案》和8个专项工作方案,以1周内基本恢复生活秩序,20天内基本恢复生产秩序,30天内恢复正常秩序,再用3个月左右的时间基本完成灾后损毁修复任务,实现受灾群众妥善安置、生产生活全面恢复、基础设施有序推进、经济社会平稳健康发展为主要目标,明确了迅速开展受灾群众救助、毁损房屋修缮重建、交通设施恢复重建、水利设施恢复重建、排险除患和综合治理、基础设施恢复重建、煤炭保供生产恢复、卫生防疫消杀、秋粮抢收农业生产恢复、灾情摸底评估工作,以及建立灾后重建项目库等11项重点任务。

爱心聚力:总是风雨无情人有情

10月12日,山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司,董事长、总经理田龙不时过问着公司采购的一批多功能服的运输动向。

“作为一家国企,我们的企业在蒲县,理应承担一份社会责任。”田龙动情说,蒲县发生灾情后,公司第一时间向员工发出了捐款倡议,目前共捐得现金及物资折价24.75万元,紧急采购的1000套多功能服准备捐赠给县里参与抢险救灾的人员。

风雨无情人有情。自10月10日全县启动防汛救灾捐助活动,薛凤奎、杨晓舟等县四套班子领导带头捐款以来,一场彰显“心灵圣境、厚德蒲县”底蕴的爱心捐助活动迅即展开,全县党政机关、企事业单位、社会各方面力量,发扬扶危济困的优良传统,纷纷伸出双手、奉献爱心,积极捐款捐物,让受灾群众切身感受到了党和政府的关怀,感受到了社会大家庭的温暖,树立起早日渡过难关的信心。

据县民政局统计,截至13日,共接受捐助27批次,总计折价约76.667万元。其中接受党政领导干部、职工及个人现金捐助13.967万元,爱心企业捐物折合人民币62.7万元。

…………

阳光总在风雨后。经历汛情灾情考验的蒲子人相信,有党和政府的支持、社会各界的关注,一定会重建一个更美好的家园。

记者 孙宗林

蒲县十一个“迅速”扎实推进灾后重建

10月10日,蒲县印发《蒲县防汛救灾减灾恢复重建工作方案》,提出11个“迅速”,扎实推进防汛救灾减灾恢复重建工作,努力实现受灾群众妥善安置、生产生活全面恢复、基础设施有序推进、经济社会全方位高质量发展。

今年入汛以来,特别是9月22日至10月10日,蒲县遭遇65年以来最强极端连续强降水,全县引发洪水、泥石流、山体坍塌等自然灾害,造成路桥损毁、房屋倒塌、农田被淹、通信电力中断,给人民群众生命财产和经济社会发展带来重大损失。

为迅速启动灾后恢复重建工作,尽快恢复群众正常生产生活秩序,《方案》要求,要迅速开展受灾群众救助。县、乡镇(管委会)、村(社区)三级统筹,切实把保障受灾群众基本生活摆在当前救灾工作的首要位置,根据受灾情况和自救能力,分层分类做好救助工作, 保障受灾群众基本生活,确保受灾群众吃得饱、穿得暖,遇到困难有人帮,有疾病能医治。要迅速开展毁损房屋修缮重建。组织开展倒损房屋核查鉴定和隐患排查,摸清底数,在科学规划论证、充分尊重群众意愿的基础上,抓紧出台重建和修复方案,积极帮助恢复重建。要迅速开展交通设施恢复重建。坚持“先抢通、后修复”原则,公路、桥梁、涵洞等事关基本民生、物资供应通道和煤炭外运经济大动脉3日内抢通,其他一般灾毁路段要确保10月底前抢修畅通,短期内难以畅通的路段,要做好封闭道路的安全管控,合理安排绕行。要迅速开展水利设施恢复重建。抢修因灾损毁的农村安全饮水、堤防、水库、淤地坝、水闸、防汛监测预警等水利设施,迅速调集大型排水车辆及设备,及时排除田间和村庄积水,确保防汛安全和生产生活用水需求。要迅速开展排险除患和综合治理。立即在全县开展一次地质灾害隐患专项排查整治,对地质灾害点和地质灾害风险防范区进行全方位、全覆盖的调查评估,落实分类治理和即查即改措施, 及时消除威胁隐患,不留死角、不留盲区。要迅速开展基础设施恢复重建。围绕“保用电、保用气、保通信、保出行、保饮水、保供暖”,全面抢修受损线路、管网、巷道等设施,尽快恢复生产生活用电用气,确保群众饮水、出行安全。要迅速开展煤炭保供生产恢复。指导煤炭、洗(选)煤企业做好防汛救灾减灾、毁损设施修复和安全生产工作,不折不扣落实保供任务合同量、备用保供任务量。要迅速开展卫生防疫消杀。坚决防止“大灾过后有大疫”,实施“两清一消”(清垃圾、杂物,清污、淤泥,消毒消杀),分层次开展灾后消杀。要迅速开展秋粮抢收农业生产恢复。牢固树立“减损就是增产,减灾就是增粮”的意识,以减灾减损、抢收抢晒为重点,加强农情分析研判,统筹调度农机作业,帮助农民抢天夺时、抢抓时机、抢收快收,确保秋粮应收尽收、颗粒归仓。要迅速建立灾后重建项目库。按照近期、中期、远期相结合的原则,围绕补短板强弱项,在水利排涝设施、市政设施、公共服务设施、交通基础设施、能源通信设施、防灾减灾能力建设等领域,谋划一批重大项目。要迅速开展灾情摸底评估工作。全面摸清灾害损失,分区域、分领域、分行业开展灾损评估,统筹做好报灾核灾工作,增强灾后重建和恢复生产的针对性、精准度。(记者 王长波)

摄影:冯挺

责任编辑: 吉政