出征无畏 归来无恙

——襄汾县支援尧都区一线抗疫工作纪实

襄汾县为“白衣战士”送行

医护人员整装待发

襄汾县人民医院核酸采集队支援尧都区屯里镇

襄汾县中医院核酸采样队支援尧都区土门镇

襄汾县流调溯源组驰援尧都区

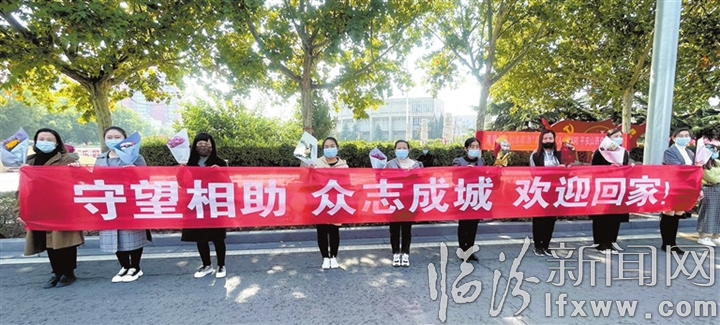

抗疫支援队平安回襄

襄汾县干部群众欢迎抗疫支援队凯旋

10月中旬,新冠肺炎疫情让我市经历了一场严峻的防控“大考”。

一方有难,八方支援。10月18日上午,接到市疫情防控领导组通知后,襄汾县委、县政府高度重视,县委书记刘春林,县委副书记、代县长杜斌第一时间做出安排部署,全县各医院在最短的时间内抽调100名政治素质过硬、业务技术精湛的医护人员支援尧都区。

当天中午1点,县人民医院、县中医院共62名医护人员紧急出发前往尧都区,其他医护人员随时待命。

10月19日上午,县疾控中心和县公安局又抽调22名流调溯源工作人员,紧急奔赴疫情防控第一线。

一场支援尧都区打赢疫情防控阻击战的战役迅速打响。

一个不少把队员们带回去

刚到尧都区,环境不熟悉、人员配合尚不默契,而且还承担一个支援高风险区的重任,队员们都承担着很大压力,带队的队长们深知这一点,他们想方设法给队员提供最好的服务,鼓励大家坚持下去。

医疗物资不充足,队长们就跟尧都区疫情防控领导组快速沟通,争取医疗物资;采集队、流调溯源组凌晨还在奋战,他们就跟酒店联系,准备饭菜;采集队凌晨起床,他们就跟着到工作的地方帮忙;队员累倒了,他们就多方协调,安排送到医院救治……

“咱既然带着大家来了,就得对大家负责,得把大家平安带回去。”总领队县政协副主席韩文跃动情地说。

出发紧急,队员们都没来得及带换洗衣物和生活用品,生活极为不便。但要在静态管理中的临汾采购物资谈何容易。在队长们的反复沟通下,终于获得一次回襄汾拉运工作人员紧缺生活物资的机会。

“我当时坐着救护车回襄汾给队员们拿东西,队员们提前跟家里人联系,把生活用品送到县卫体局,局长梁高跃亲自把这些东西收集好,开车给我们送到马路边,因为要做到零接触,我看着他走了,才敢下车拿上东西往临汾赶,我当时的心情真是说不出的难受。”为了给队员们做好后勤工作,副队长黄睿担当了重任。

“每天看着队员们那么累,我们都心疼得不行。我们每天都会跟领队说,一定要让队员们做好防护,千万不敢马虎。县里的领导一天打好多个电话,说的最多的就是做好防护,保护好自己。”副队长许婷说。

情之所系,风雨同舟;义之所在,并肩战斗。

截至10月23日,襄汾县采样队在6天的时间里,对尧都区屯里镇润泽园小区、隆顺小区以及土门镇土门村的高风险人员进行了7轮上门核酸采样,共采样18583人次;流调组共流调确诊病例2例,密接198人,次密接1343人。

我们只是换了地方工作

“我们做的是本职工作,只不过换了一个地方而已。”这是采访襄汾县人民医院采样队队长杜芬菲时,她说的第一句话。

杜芬菲是襄汾县人民医院的护理部主任,10月18日上午,她如往常一样在医院忙碌。

上午10点医院接到紧急支援尧都区核酸采样的通知,3个小时后杜芬菲就带着火速集结的40名医务人员坐车出发。

临危受命,他们来不及收拾行囊,更来不及与家人告别,便义无反顾地奔赴高风险区——屯里镇润泽园小区。

润泽园小区是一个老旧的还迁小区,共有12栋楼,其中8栋均为六层步梯楼,楼道狭窄昏暗。这里住着600多户,1600多口人。

异地作战、时间紧、任务重,杜芬菲迅速将40名医护人员分成两两一组,并划定了各自的采集区域。晚上7点,着装完毕、带足医疗物资的采集队员们来不及吃晚饭就与社区工作人员、志愿者紧急投入工作。秉着“不落一户,不漏一人”的原则,采集队员们一层一层爬楼梯,一户一户敲门,录信息、采集咽拭子样本。一直到凌晨一点多工作结束,他们才吃上一口热乎饭。

19日凌晨五点多,还没休息几个小时的采集队员们已起床开始忙碌。爬楼、敲门、核酸采集,他们在密不透风的防护服下高强度工作。采样过程中系统瘫痪,队员们便采用笨办法,把居民的信息先一一拍照,标本也做好标记,待系统恢复后再一个一个地上传,一直到下午3点多他们才吃上中午饭。

护士长李文红腰疼,小关节紊乱,弯不下腰,却一声不吭,坚持站着录完信息。队员们的耳朵被口罩勒得疼痛不堪,却没有一个人抱怨。为了完成工作,他们得耐着性子哄孩子,得跪在地上采集核酸,得协助转运标本的工作人员一起奋战。凌晨时分,有些居民还在熟睡中,他们敲门后就耐心等候。楼道里灯光昏暗,他们就相互搀扶着上下楼。

护士师蕾蕾在工作中突发肠痉挛,疼得站不起身,却仍咬牙坚守在岗位上。心急如焚的杜芬菲多次打电话安排她先回酒店休息,师蕾蕾却不同意。直到疼得走不成路,师蕾蕾才在队里协调下,被紧急送到临汾市人民医院感染疾病科接受治疗。第二天,这个勇敢的襄汾姑娘又与同事一起奋战在工作岗位上。

从10月18日到23日,从一天一检到一天两检,他们常常凌晨四五点起床一直工作到第二天的凌晨,累了就席地而坐,没有生活用品就不洗了,饿了就再忍忍等工作结束再吃饭……

“我们处在高风险区,而且工作环境不熟,为了圆满完成工作任务,我们的医护人员四五天没有一顿饭吃在饭点。”韩文跃心疼地说。

“任何时候也不能降低工作标准,做好防护、保证标本安全、规范采集到位、好好与居民沟通是我每天都会强调的内容。我是队长,也是大管家,既要保证大家圆满完成任务,更要保证我带出来的队伍安全地带回去,一个都不能少,一个都不能落。”尚在隔离中的杜芬菲掷地有声。

姑娘们个个都是好样的

“我是党员我先上。”

“我是干部我先上。”

这是10月18日早上襄汾县中医院在接到支援尧都区抗疫的电话后,出现的动人一幕。

6名护士长奋勇当先,从学校体检工作中赶回来的院感科主任主动请缨,正在处理医嘱的临床医师、刚下夜班的护士、上门采样刚刚回院的采样人员迅速报名,短短的时间里中医院就集结了20名医务人员组成采样队伍。

“我们的人做得都很好,只要一声令下,马上就可以出发。”业务副院长王志芳作为襄汾中医院采样队的队长,带着大家迅速奔赴尧都区土门镇土门村。

土门村是一个靠近山区的村子,全村有2500多口人,住得分散、路途远,这无疑增加了队员们上门采样的难度。没有时间考虑太多,王志芳按照中青搭配的原则,把采样队分成10组,与当地引导人员配合,迅速投入到上门采样工作中。

刚开始,采样队的姑娘们穿着笨重的防护装备,在狭窄的山路上,走不多远就喘不上气来了,只能歇歇再走;凹凸不平的石板路上,鞋套很快就被磨破了,沙石灌进鞋里,有的队员脚上迅速起泡,采样组的姑娘们硬是咬着牙坚持逐门入户、一人一管,在最短的时间里跑完了整个村子。

土门村的年轻人大多外出打工了,留下的多是老人和孩子,对于他们,采样队更加耐心细致。没有手机的,就用自己的手机帮着填好信息上传;没有身份证的,就联系村里核实情况;有些耳朵背、糊涂的,便和他们的家人电话沟通。

第一天,尽管环境陌生、配合还不默契,但采样队还是拿回了1700多份样本。看着她们的两条腿像灌了铅一样抬不起来,有的甚至累得吃不下饭,王志芳看在眼里、急在心里。她特地委托在临汾工作的爱人王永伟,想办法购买面包、饼干、月饼、太谷饼、香肠等小吃,毛巾、香皂、洗头膏、抹脸油、暖宝贴等生活用品,芬必得、健胃消食片、保和丸、奥美拉唑等药品,解了大家的燃眉之急。

“村里条件有限,饿了就是清汤煮面、咸菜洋葱就馍,渴了就是一碗开水,累了席地而坐,困了板凳当床,年轻一代哪里遭过这样的罪,风吹日晒、口干声嘶,生理期腹痛难忍,但她们都坚持下来了,没有一个人抱怨,我们的姑娘个个都是好样的。”王志芳说。

为了确保医护人员零感染,王志芳每天强调最多的还是院感防控的重要性、必要性。她和队员们每天一起温习“采样人员穿脱防护服全流程、核酸采样技术”,尤其是采样工作完成后,防护服的脱卸流程,她坚持每天都在现场督查、即刻纠正,力保每一步都做到规范。

随后的几天时间,随着市中心医院采样队的加入,队员间相互配合、相互帮助,采样任务一天比一天更快更好地完成。

争分夺秒与病毒“赛跑”

在此次驰援尧都区的防疫队伍中,还有这样一支队伍,他们24小时昼夜工作,与病毒“赛跑”、与数据为伴,他们上追源头、下拓密接,为疫情防控提供第一手信息,他们就是由襄汾疾控中心以及公安等部门共22人组成的襄汾流调溯源组。

“我们这支队伍政治觉悟特别高,组织纪律特别强,专业素养特别好。”说起自己带出去的这支队伍,流调溯源组组长贾彦军非常骄傲,“当时任务特别紧急,要求一小时内就要集合出发,我们的队员有的家里有一两岁的孩子,有的有需要照顾的老人,但他们啥话都没说。没吃中午饭的,买了个饼子就跟着我们出发了。”

“流调溯源工作非常重要,要做好必须快、准、细。工作快一分,疫情扩散风险就减一分,工作准一分,疫情防控效果就好一分。”另一名组长张艳阳说着工作经验。

流调溯源是疫情防控中极为关键的一环。虽然不在采样一线,但任务并不轻松,流调溯源组要在接到阳性感染者病例的第一时间内,以最快的速度展开电话查询或现场查询,再用最短的时间将各方面的信息进行汇总,研判确诊病例的准确轨迹,寻找与传染源、传播途径有关的蛛丝马迹,理清传播链,排查和研判密接、次密接者,为后续的相关人员管控隔离、涉疫场所消杀采样、发布流调报告、进行社会公布等环节工作的开展,提供精准的防控依据。

“流调工作非常严谨,每个时间点、每个环节都不能遗漏。一定要细之又细。”工作人员康俊亮语气坚定。

“你好,你是×××吗?我是新冠疫情流调工作人员。”

“你认识×××吗?”

“你能回忆一下×月×日去了××吗?”

“您与阳性病例在同一时间段待过,接下来我同你核实一些情况。”

……

为了完整地还原新冠肺炎病毒阳性感染者的行程轨迹,这样事无巨细的询问要点,是流调队员们的工作常态。他们常是左手拿着电话,右手在纸上详细记录,不放过任何一个细节,这里的11部电话总是24小时高效运转。

“要做好流调工作,最重要的是耐心。很多人没有联系方式,我们流调组就会同公安、工信、三大运营商第一时间查电话、查轨迹。”工作人员张青霞说。

“我们打过去的电话,不少人第一反应是不愿意接,我们就得不厌其烦地打,一遍没人接,就两遍、三遍、五遍,一直打到接通为止。”工作人员岳芦静深有感触。

手中的名单里,每个号码背后都是密接、次密接,最有可能成为新的传染源,必须尽快联系上,阻止他们在社会上流动。流调队员打电话的声音是焦虑的,语速比以往更快了,甚至拨电话的手指略带颤抖,心里却只想着赶快接通电话,核实情况,及时进行管控。争分夺秒、分秒必争用在这里再合适不过。

“大部分居民是比较配合的,电话语气还好,能平静地问有什么事,而有的人因为电话一直响,接通后会很烦躁,语气也不好,甚至会发脾气,我们流调队员挨着骂、受着委屈,眼睛里泪水打转,还得不停地安抚对方情绪。”

年轻的队员柴玉婷和李艳茹在这次紧张的实战中第一次体会到了这份工作的艰辛和不易。

由于任务紧急,人员不充足,襄汾流调溯源组的每个工作人员都在超负荷工作,有时一天工作接近20个小时,有时要忙到凌晨三四点,半夜接到流调任务就立刻开始工作,电话一打就是几个小时,连上厕所都是一路小跑;饿了随便扒拉口饭,困了就在桌子上趴着眯一下;感冒了手头没有药,就喝点方便面辣汤出点汗扛一扛。

日夜奋战,流调人员的眼睛大多熬得通红通红。但这丝毫不影响他们与一项项数据进行“较量”。

他们出色地完成了工作任务,专业的素养、高效的合作、战斗的精神,也赢得了同行的肯定和尊敬。

这个世界上本没有什么超级英雄,不过是无数战士发出一束束光,将萤火汇成了星河,照亮黑暗。

面对疫情防控的严峻形势,随着“集结号”响起,这些逆行的勇士积极响应,奔赴疫情防控的艰苦前沿,迎难而上、勇挑重担。

他们的心中只有奉献,唯独忘了自己的安危。

他们是我们的英雄,我们向他们致敬,更期盼他们每一个人、每一次都可以平安凯旋!

(郭帆 王昕)

图片由襄汾县融媒体中心提供

责任编辑: 吉政