春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连;

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

每月两节不变更,最多相差一两天;

上半年来六廿一,下半年是八廿三。

笔者从网媒报道发现,近年来古县将传统的二十四节气与全县的乡村振兴相结合,每个节气都会推出乡村文化活动。闻此,笔者不免有几分疑惑,印象中似乎与陶寺观象台最为直接相关的“二十四节令”与古县又有何特殊的渊源?

经一番考究后笔者发现,古县推出此项活动并不仅仅是基于“二十四节气”这一广义的传统文化概念而开展的,原来“二十四节气”之来历也确实与古县人有着鲜为人知的历史渊源。

一、帝喾后裔唐尧部落自黄淮西迁曾途经岳阳尧店、尧寓

《史记·卷一·五帝本纪第一》记载,帝喾高辛者,黄帝之曾孙也。帝喾娶陈锋氏女,生放勋。帝喾崩,而挚代立。帝挚立,不善(崩),而弟放勋立,是为帝尧。史载帝喾高辛氏的活动地域在黄淮流域,今河南商丘睢阳高辛镇帝喾陵尚在。

据有关学者研究,因黄淮水患,其部落西迁,其中一支曾经长治、安泽唐城、古县尧店、尧寓(尧峪)至平阳;另一支经河北顺平、太原沿汾水南下至平阳。

司马迁《史记》:“高辛生而神灵,自言其名。普施利物,不于其身。聪以知远,明以察微。顺天之义,知民之急。仁而威,惠而信,脩身而天下服。取地之财而节用之,抚教万民而利诲之,历日月而迎送之,明鬼神而敬事之。其色郁郁,其德嶷嶷。其动也时,其服也士。帝喾溉执中而遍天下,日月所照,风雨所至,莫不从服。”

帝喾以前,人们虽有一年四季的概念,但只是日出而作、日落而息,从事农艺畜牧没有一个科学的时辰顺序,严重制约了农业发展和人们生活质量的提高。因此,帝喾“爻策占验推算历法,穷极变化,颁告天下”。 《大戴礼·五帝德》说他“夜观北斗,尽观日,作历弦、望、晦、朔、迎日推策”,或“观北斗四时指向,以定节气;观天干以定周天历度。”

据此判断,作为帝喾后裔之唐尧同样会具有掌握一定天文知识的可能性,如此当唐尧部落生活在岳阳尧店、尧寓(尧峪)一带时,向当地百姓传授天文历法、指导农耕节令,进而待天下太平即尧定都平阳后建造观象台、命羲和钦若昊天、敬授人时便是非常合乎情理的。况且正如顾炎武先生所言,三代以上皆知天文,作为帝喾高辛氏的后继者帝尧掌握天文历法也是很自然的事。昔日,帝尧禅位于虞舜时曾称道“天下历数在尔躬,允执其中”,可见天文历法对国家管理之重要。

二、考古证明岳阳尧店一带确有唐尧时期的文化遗存

据《中国文物地图集》资料显示,在岳阳尧店一带,不但有丰厚的庙底沟二期文化遗存,而且还有大约30万平方米的龙山文化陶寺型遗存。这不仅对从历史地名学角度对“尧店”“尧寓”地名之来历解读提供了支撑,而且也对唐尧部落昔日从黄淮西迁途经岳阳尧店一带之推断提供了重要的直接佐证。

当我们打破现今行政区域界限整体来看的话,在今之尧都区、浮山县和古县的交汇区域,不但有位于尧都区东北部的尧陵,有位于古县的尧店、尧寓(尧峪),还有位于浮山县北部的尧庙(大约早于东晋时期的尧庙300年,专家断定为丹朱食邑),概略统计在这一区域里龙山文化陶寺型的文化遗存面积竟接近200万平方米之广,看来其分布的相关性是值得深入研究的。

三、岳阳尧店与吴家岭一带之地形似乎适合天文观测

因时间关系,目前笔者尚未能进行实地勘察,但通过地图研究,根据海拔高程与地理地势,初步判断该地域具有适合天文观测的可能性。从其与陶寺观象台和洪洞历山古观象台的布局来看,似乎也存在着一定的相关性。从地形图中不难发现,尧店、尧寓(尧峪)恰为历山古观象台冬至观测和陶寺观象台夏至观测的延长线上。当然,这只是一种基于地图的“纸上谈兵”,不足为据,尚有待于未来进行实地勘察和科学验证。

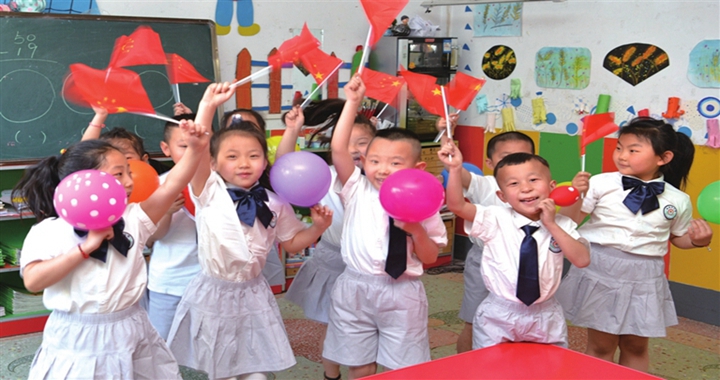

古县将传统的二十四节气与乡村振兴相结合,通过整合山水文化、传统文化、红色文化,以此来推动乡村振兴的发展战略,无疑是古县人民在新时代的创新之举,值得点赞。(蔺长旺)

(注:文中“岳阳”指今山西省古县;“尧店”指今山西省古县旧县镇尧店行政村;“尧寓”指今山西省古县永乐乡尧峪行政村。)