临汾新闻网讯 洪洞大槐树镇侯家堡有许多故事,在民国年间这里属于赵城管辖,上世纪五十年代洪洞县与赵城县合并成为洪洞的一个村,该村是古官道的必经之路。

村名的来历

侯家堡位于南王村西南,原村名中堡上,有乔氏、苏氏先后在此安居。随着时代变迁和人口流动,侯氏先祖来到此地,且人员、户数众多,便将村名改为侯家堡。

很早以前,侯氏家族有四个儿子,后因家庭纠纷,老父亲带两儿子到东山(广胜寺)背后定居,老母亲和另两个儿子在此,至今该村仍存有老母亲的坟茔。

侯有德画咸丰版通背拳谱

1854年,洪洞马牧村许家第十世先祖许知源编著通背拳谱时,提到“嘱丹青(画家)侯有德复为斯图(通背拳谱),以垂久远。”

2014年冬,洪洞南邰村韩林虎介绍,岳父梁德元(洪洞通背拳第八代传人)在世时曾告诉他,画拳谱的画家是侯家堡村人。

记者实地考察发现,该村有一口老井,井口在一个古窑洞里,窑洞墙壁上镶嵌一块道光十六年(公元1836年)的石碑,碑文有“侯树德主事”等字样。询问侯姓后裔,他说族谱因家族衰落,早已失传,侯有德和侯树德应该都是“德”字辈,但有兄弟几人,无人知晓。民间说是侯家堡人,应该没错。

此侯家非彼侯家

“现在看到的侯家,比原来的侯家要晚得多。”对侯姓家史颇有研究的南王村人罗青林说。

“出了南城门(原赵城南门),所有的地都姓侯。”罗青林说,这是老辈子口口相传至今的说法。永乐、圪塔、杨家堡,王开、前街、瓦窑头、苗村、孙堡村,东至李托、十八盘至广胜寺分水亭,这里的村民以前都是租种侯家的土地。

之前的侯家先祖以种地为生,当大家还在睡梦中时,侯家先祖就到当时唯一的官道拾牲畜粪便积肥,让庄稼长得旺盛。有一天他捡到一个“毛连搭子”,回家后顺手挂在墙上。过了些日子,有人找上门来,问他是不是捡到个“毛连搭子”,他顺手一指,那不是,还在墙上呢。”那人拿上“毛连搭子”翻了翻,就问侯家先祖有啥愿望?侯家先祖说想开车马店,让一个人专拾官道上的牲畜粪便,和车马店落下牲畜粪便合到一起,一年下来,能上几十亩地的肥。来人便说,你不但能开车马店,从济南府到赵城官道上的车马店都归你管。

从那以后,侯家的银子源源不断地运到侯家堡,侯家先祖在村里购买土地,修起了“当铺院”,财富飞速膨胀。为运银两,侯家在山东雇佣一李姓拳师保镖护送,这户李姓后人也落户到该村。

据说,那“毛连搭子”里装的是朝廷下发命官的圣旨,圣旨丢失是有罪的,影响官员的前程。

后来,侯家后代染上了烟瘾,开始卖房卖地。特别是到了“侯三”那一代,因他排行老三,村里人就叫他“侯三倒”。

到了光绪灾荒年间,侯三已经欠下巨额赋税,县衙将其关进大牢,以“株连九族”为名,逼迫他说出了该村最富之人是侯宝山。其实在此之前,侯宝山已经收购了侯三许多土地和财产。随后县衙又施“株连九族”伎俩,让侯宝山赎侯三。万般无奈的侯宝山为了继续经营土地缴纳了税赋,赎回了侯三。而侯三则用房产和部分土地抵顶了侯宝山缴纳的“赎金”。从那以后,侯三那一支后人再无起色。

侯三卖地卖房还有另一个版本,是该分支直系后裔的说法。

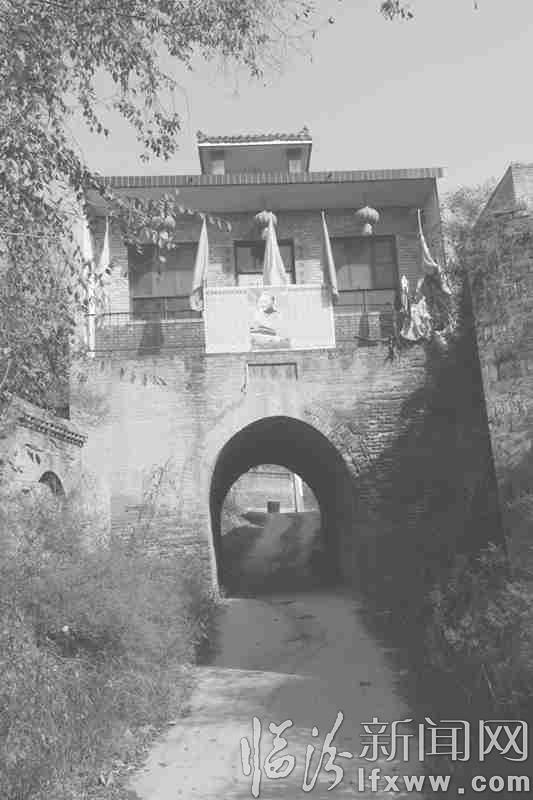

“进村口的玄帝阁有侯家先祖的名字。清光绪年间,他抽大烟上了瘾,凭借侯家的名望,大量购进卤水,分给下游商人,下游商家付的钱,他就用来抽大烟。”侯三的直系后人说,先祖的上家买通县衙把他抓进大牢。后来侯宝山出面担保,才从大牢中出来。

对于这种说法,研究侯家发展史的罗青林持否定意见。

清末民初侯家显赫

后侯家从侯宝山起家,侯宝山在当铺院走完了自己的人生之路。到侯源澂这一代经历了几代人,侯家堡大部分年轻村民无人知晓。

“新院房梁上写有民国二十年(公元1931年),侯源澂及儿子侯严焕、侯严斌的名字。”侯家堡一村民介绍,在“新院”东边有个院只盖了半拉就停工了,不知是什么原因。

“父亲侯金生在抗日战争时期是村长,他1943年入党,经常与侯林泉(即侯源澂)的母亲打交道,侯家的许多事情我是从父亲那得知的。侯林泉有两个儿子,一个叫严焕,一个叫严斌。”罗青林介绍。父亲今年90岁了,身体很健康,他给我讲了许多侯家的往事。”

1948年侯家堡村进行土改前,侯严焕、侯严斌参加了解放临汾战役,之后全家离开了侯家堡到了临汾。新中国成立后,村民们从土窑洞中起获了大量的建筑材料,这是侯林春的。他与侯源澂是亲兄弟。据了解,侯林春听到阎锡山政府的宣传,红军东渡黄河时将建筑材料封存,院子建了一半就停了下来。

侯家兄弟参加革命

临汾解放后,侯严焕去甘肃工作,侯严斌在内蒙古工作,侯严斌之后转业到重庆水产公司任党委书记。

“改革开放初期,我和张国邦等人到重庆考察项目,找到了侯严斌,他给我们提了很多建议并热情地接待了我们。”大槐树镇上纪落村村民秦聪明聊天时说道。听说侯严焕、侯严斌的后代前几年还回村子祭祀先祖,看了自家的老宅院。

侯家堡只有一户李姓

“听说李姓早先是侯家生意上的保镖,是在前侯家时期落户到侯家堡的。”罗青林与秦聪明交流。

“我父亲是洪赵支队三连的排长,李兰柱是文化教员。”秦聪明说,后来父亲秦福安与李兰柱整编到56团。部队南下时,父亲留下来当了行政村长,李兰柱随部队南下了。后来,他从四川回到临汾军分区休干所。

罗青林肯定地说,李家是在侯宝山兴盛之前来到侯家堡村的。那时村中的事、家族的事一般不让外姓人参与,除非是为本村和家族作出特殊贡献的人。

时光流逝,侯家堡的辉煌已经成为历史,但侯家的勤劳值得后人学习。

记者 王隰斌

责任编辑:张茜