霍州:文旅融合比翼齐飞

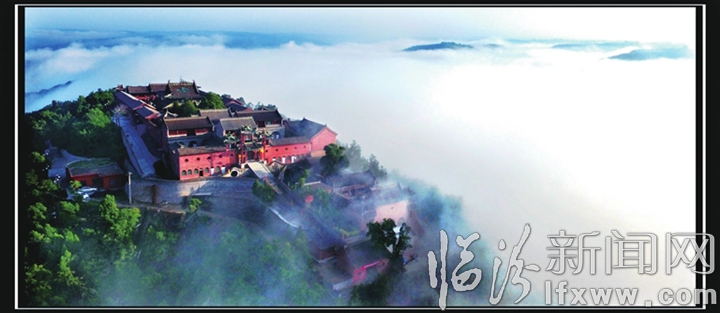

临汾新闻网讯 秋日的霍州,风光旖旎,行走在迎宾大道上,文旅标识随处可见,如骄阳般盛开,一个宜居宜游的生态文旅之城应时而生。迎宾大道的建设,只是霍州文旅融合发展的一个方面。近年来,霍州市委、市政府高度重视“文化+旅游”融合发展,把文旅产业作为转型发展的主攻方向,依托得天独厚的旅游资源,重点打造“中镇霍山·华夏州署”这张旅游名片,全面开展“一山一署”产业布局,加快实施“一署两峪三小镇”综合开发建设,充分挖掘整合丰富的文化资源、旅游资源,努力做大做强文化旅游产业。

霍州将以“一山一署”为平台,进一步推动文化旅游融合发展,开创霍州转型跨越的新局面。“一山一署”是霍州文旅事业打出的两大品牌,“山”即霍山,“署”指霍州署;正是依托这两大品牌,谋求转型跨越的霍州正谱写着一部华彩的篇章。

在做强做优中镇霍山旅游品牌上,霍州把七里峪、陶唐峪、油盆峪、悬泉山等景区景点的深度开发纳入“夏养山西”“康养旅游”体系,按照政府引导、市场运作、多元投入、企业经营的发展理念,依托旅游发展基金和各种融资平台,破解发展瓶颈,加快开发步伐……在这个霍州首屈一指的文化大区内,包括文旅公司、康养小镇等在内的一大批文旅项目,已相继投产落地,为霍州文旅发展注入新的活力。

每到周末,家住霍州的刘畅,总爱带着家人到七里峪山上游玩,不论是赏花、垂钓、滑雪,刘畅说,他们一家总能在这里找到逃离都市喧嚣生活的好方式。

“离凡尘最远,离心灵最近的地方”。实际上,霍州文旅事业不唯自然景观取胜,还有域内星罗棋布的众多人文景观。据统计,全市共有各级文物保护单位558处,其中国家级4处(霍州署、贾村娲皇庙、赵家庄观音庙、陈村宋代瓷窑遗址)、省级3处(祝圣寺、明代鼓楼、韩壁新石器时代遗址),依托丰富的资源,2018年以来,霍州旅游接待人数达230万人次,实现旅游综合收入28.8亿元。

“霍州文化厚重、民俗丰富多彩,木板年画、霍州面塑、剪纸、霍州书等特色鲜明的民俗活动不胜枚举。其中被誉为‘华夏第一鼓’的国家级非物质文化遗产霍州威风锣鼓传承久远,响彻华夏;有着北方妈祖之称的省级非物质文化遗产火星圣母庙会崇德向善,影响广泛,素享威风锣鼓之乡、木板年画之乡、面塑之乡和中国门神之乡盛誉”。在中镇霍山·华夏州署”第十届文化旅游月暨“夏养山西·康养霍州”系列活动文旅产品展上,各地客商对霍州赞不绝口。

目前,霍州市乡村旅游已经形成了赏花采摘、观光垂钓、生态农场、古村落展示、民俗体验等多元发展的乡村旅游格局。全市拥有美丽宜居示范村12个,精品采摘园3个,退沙街道许村还被评为山西文化古村,并入选中国传统村落。将重点打造特色小镇的建设,围绕村落文化、状元文化,打造许村、贾村、下马洼特色文化小镇。以民俗庙会为主线,乡村旅游产品为卖点,主打“乡土民俗”,并组建成立了以国家非物质文化遗产霍州威风锣鼓为主的霍山文化传媒有限公司,全力扶持剪纸、门神、秧歌、霍州署等非遗传承的市场化和产品化打造。

辛置镇下马洼村依托本地旅游资源,从去年3月树起了“乡村文化旅游”的招牌后,一年多来,这个藏在大山深处的小山村越来越热闹红火。

49岁的梁杏丽,是土生土长的下马洼村人,之前一直靠种几亩玉米地为生,一年的收入只有一万多元,日子过得紧巴巴的。她看到村里大力发展旅游,第一时间在家里开起了农家乐。家里迎来了一拨又一拨的外地游客。由于价格实惠合理,又能体验农家生活,梁杏丽的农家乐很受游客的青睐。七八个月的时间,她的收入已经有三万多块钱,这是梁杏丽之前没预料到的,她逢人便说:“在家门口就可以赚到钱,这是文旅发展给我全家带来的摇钱树呀”。

乡村旅游不仅给农家乐带来了收入,还促进了霍州土特产品的销售;村民梁黄毛家的红薯喜获丰收,他在村口摆了没几天,这又红又大的红薯很快就卖完了。

“抖坡铺上了砖台阶,荒地种上了文冠树,干枯的南潭泉开始复涌。目前,唐王下马处以及李世民雕塑正在紧锣密鼓地施工中。”下马洼村委主任梁耀耀说,接下来,他们还会把生态和文化旅游结合起来,不仅要吸引游客,还要留住游客。

在临汾文旅一条街上众多的展馆中,霍州馆的设计独具一格,所展产品更是吸引了无数游客和商家。霍州馆分别以“一山一署一世界”表现霍州山水旅游资源,“霍山霍国霍州风”呈现非遗民俗文化,“霍山彘水的传奇”推出特色文旅产品三条主线铺开,突出“镇山之首、州署之冠、霍姓之源、锣鼓之乡”四大特色,“文化名人区、文旅资源区、文旅产品区、精品文物区、民俗文化区”五大区域,并最终回归“离凡尘最远·离心灵最近”的山水霍州这一主题。表现形式上采用情景展演、声光电、新科技体验、场景互动、美食品味、传统展示等多种手段综合处理,直观、真实、生动地展现了霍州山水、人文、旅游资源,实现文旅大融合、大发展。

“年馍出笼年味浓”,霍州贾村状元年馍创始人牛冬香,手艺超众,通过霍州承办的各类文化旅游展,将自己的“年馍”卖出了霍州、卖出了山西,还受到了中央电视台《舌尖上的中国》栏目专访,名声远扬……现在,霍州许多家庭家里过事(结婚或出殡)请她蒸馍的人越来越多,根本就忙不过来,她看准了商机,开起了馍铺,做起了蒸花馍的生意,带动周边百余名农村劳动力,日子越过越红火,成为霍州人茶余饭后的一段佳话。

以旅游承载文化,以文化促进旅游,在文旅融合发展的引领下,霍州先后建成了州里步行街、鼓楼地下商业街、南街农贸市场等一批商贸项目;引进了乐村淘网络、固德网络等电商平台和联源、顺丰、申通等一批物流企业;共享汽车“鑫钜出行”成功运营,开创了全省先河,全市三产水平不断提升。

文旅融合发展,在霍州这片广袤的土地上孕育了绚丽多彩的民俗风情,让霍州成为一个匠心独具、尽显人文风情的魅力之城。来霍州的游客可以零距离感受廉政文化、红岩文化、霍山文化、门神文化的神韵,可以敞开心扉与大自然对话,感悟人与自然和谐相处的真谛。

现如今,霍州已进入文旅发展新时代,将以全年全域旅游的理念为引领,着力发展生态旅游、乡村旅游、休闲旅游、红色旅游,与美丽乡村、特色小镇探索走出一条具有霍州特色的旅游发展新路子。

这片土地,拥有丰富的矿产资源、拥有“天然大氧吧”、拥有“生物多样性宝库”、拥有“中国四大古代官衙之一”和“中国最具海外影响力城市”的多种称号 —— 这,就是霍州。

霍州,正以崭新的姿态,喜迎八方宾客……

李达鹏 晁琰 文/图

蒲县·东岳庙

雨后东岳庙

庙会表演

五岳殿塑像

东岳庙迎旭楼

国家4A级景区东岳庙,位于蒲县城东2.5公里的柏山之巅,为东岳天齐仁圣大帝的行宫。山上柏树繁茂绵延十数里,山下南川、昕水两河潆洄如玉带缠绕,为蒲县旅游景点之首。庙宇规模宏敞,依山势而建,环形院落、二层廻廊、窑楼建筑、品字戏台被誉为“东岳四绝”,千年古楸、八仙庆寿、金代石雕、木兰花慢、乐楼题记、晴雨碑、八音钟被称为“庙中七珍”。

东岳庙历史悠久,唐贞观年间已有规模,元代延佑五年(1318)重修,距今已有700多年历史。明清两代亦有修补增添,建筑风格集唐、宋、金、元、明、清建筑艺术大成。东岳庙为佛道混合型寺院,呈长方形组合群体,四合院式宫廷建筑,占地1万余平方米,建筑7000余平方米,共有殿堂楼阁280间。建筑以行宫大殿为中心,前有天堂楼,后有地狱府,四隅角楼高耸,院周楼廊环绕,组成一座规模宏敞、气势雄伟的宫廷式建筑群,主要由太尉庙、华池宫、行宫大殿、七十二司、地狱五部分组成,特别是明代所建地狱,内塑五岳大帝、十殿阎君、六曹判官及地府各种冥刑,共计150多尊塑像,大小与真人相仿,实为明代泥彩塑佳作。

国家级非物质文化遗产蒲县朝山会,又称“四醮朝山”。2014年蒲县朝山会入选第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。每年农历三月廿八东岳大帝诞辰之日,当地要举行各种朝山祭祀活动,周边县、市亦有参与。其中,最著名者称“四醮朝山”,起于何时,尚不可考,但有关朝醮资料,明弘治十七年(1504)《重修东庙庙记》碑刻、清顺治十四年(1657)《建醮朝山》碑记载均有记载。“朝醮”是当地一种有组织、有秩序的团体祭祀活动,即在县城按东、南、西、北分建四醮,各醮都供有神祇牌位,每年农历三月廿八,各醮组织青壮年抬着神位楼轿,锣鼓开道,铁铳轰鸣,踩着高跷,舞动长龙,汇集柏山,将所供奉东岳大帝神位送还行宫,让其归位,以享大祭。朝醮一切事务由各醮社轮流主持,每年一换,12年或15年一轮。每年农历三月廿五,参加朝山的醮民都要在当年主持朝醮的社村集中训练,排演朝山仪仗队形,准备安排朝醮所需的衣食住行等一系列生活、祭祀用品。哪村主醮,一切费用、开支由哪一村村民摊派解决。东岳庙朝醮世代承袭,一直延续至民国37年(1948),此后,朝山活动正式停止,至2011年再度恢复。现庙中仍保存有当年朝山时使用过的“神楼”“伞盖”“朝山令箭”等祭祀文物。

蒲县朝山会保留了中华民族扬善惩恶的价值观、传承了敬畏自然(神山、神树)的观念,有利于增强民众呵护自然、珍爱树木、天人合一的意识,是不可多得的历史学、民俗学的活化石。

文、图由蒲县县委宣传部提供

三晋瑰宝——翼城科第坊(木四牌坊)

木牌坊(科第坊)近照(南向)

木牌坊(科第坊)西面坊额的题词

古人常说人生有四大乐事:“久旱逢甘霖,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜题名时。”处于压轴地位的就是考上进士,名题金榜,步入仕途,成为封建社会统治阶层的一员,也正因如此人们将“金榜题名”作为对读书人的美好祝愿,而古代士绅经朝廷允许在故土设立的“科第坊”则是这一现象最为典型的证明。位于山西省翼城县古城的这座科第坊,始建于明代洪武年间,虽饱经沧桑,却依旧巍峨壮观,精美绝伦。在翼城人民的心目中,它不仅仅是一处国家级重点文物保护单位,更是翼城文脉的象征,是翼城明清时期文化繁荣的代名词。

一、精绝古坊

“科第坊”,顾名思义就是以旌表古人功名,激励后人效法的一种励志性、地标性建筑,常设立于科举兴盛、文化繁荣之所。翼城的这座科第坊,始建于明代洪武二十一年,距今已有600余年的历史了。它处于城内古城村南十字街心,老县衙的北面,为明清时期翼城县城的中央之所,被翼城本地人俗称为“木牌楼”,现为国家重点文物保护单位。

这座牌坊呈平面方形阁楼式,面阔、进深均为6米,四面可以通行,两层滴水檐,十字歇山顶,高近20余米,共有八根立柱,皆没有柱基,立柱每两根为一组,直接竖于四个五边形的台基之上,柱子排列采用平面方形和单排立柱相结合的手法,即中间四根通天柱直通楼顶,通天柱向外45度。中线上各立一边柱,边柱和通天柱呈单排柱子分布,其上各支撑一座歇山楼顶,山花向外,四角皆然,形成檐挑八角,但不设平座,中间为八角藻井,楼顶为十字歇山,飞檐挑四角,顶部共有翼角12个,每个翼角下各挂有1个造型古朴的风铃,每当微风吹过,悦耳动听的铃声便会响起。同时,大小额坊相连,上下两檐叠压,翼角相互交织。

二、科举之标

与建筑上的精妙绝伦、视觉上的雄壮伟岸相比,科第坊四面坊额上的题字,无疑具有更加深刻的历史文化内涵,在简明扼要的反应出科举制度与科第坊关联性的同时,也更能体现出科举制度对于翼城这座历史文化名城的影响。

科第坊东面的大额坊上题字为“乡科”,小额坊上题字为“桂殿芬香”。“乡科”指的是“乙科”,也就是俗话说的中举。从严格意义上讲,真正的科举考试是从乡试开始的,因为之前的县试、府试乃至院试,都只是一级一级获得参加乡试资格的考试。乡试,也称乡闱,是科举考试的第一级,每三年一次,逢子、午、卯、酉年在京师和各省省会举行,考试的试场称为贡院。考期在秋季八月,故又称秋闱。乡试考中的称举人,俗称孝廉,第一名称解元。乡试中举叫乙榜,又叫乙科。放榜之时,正值桂花飘香,故又称桂榜。中举之后,才算正式步入统治阶级的行列,其地位是秀才望尘莫及的。一般秀才不能做官,所以秀才穷的居多。而举人就不同了,他们已经具备了做官的资格:若想直接步入仕途,可以通过“大挑”的方式,担任县丞、主簿、典史、教谕、巡检等下级官吏,若想更上一层楼,则可以继续苦读,考取进士。

科第坊西面的大额坊上题字为“甲科”,小额坊上题字为“澹墨流芳”。“甲科”指的是考中进士,与“乙科”相对,因为科举考试中应试者分为考中举人与考中进士两个层次,在官场中都算是正途出身,与通过恩荫、捐纳等杂途出身的官员相比,更为世人所看重。原来贡士们经殿试之后,及第者皆赐出身,称之为进士,且分为三个等级:一甲3人,状元、榜眼、探花,赐进士及第;二甲若干,赐进士出身;三甲进士,赐同进士出身。世人统称录取者为“进士”。又因为宋代以后,天子经常亲自在殿试中策问进士,以杜绝主考大臣们与新科录取的进士们结为师生关系,将用人权牢牢控制在天子手中,所以时人又将进士们称作“天子门生”。因为进士为读书人中的翘楚,朝廷对进士群体的文采、书法要求都非常严格,实事求是地讲,进士出身的官员,文章、书法都堪称双绝,不仅在当时名动一方,更足以藏之名山,流传于后世,所以以“澹墨流芳”四字来形容进士们的书法、文章,也是实至名归的。明代,进士的地位达到了历史上的最高点,不仅一中进士就可以马上做官,而且在明朝中前期通常可以以五品官衔直接入仕,起步相当高。

科第坊南面的大额坊上题字为“明经”,小额坊上题字为“宫墙脱颖”。明经,科举制度中选拔官员的考试科目,肇始于汉武帝时期,被推举者须明习经学,故以“明经”为名,属于特科考试。因为汉武帝独尊儒学,所以经学在汉代占有独特的政治地位,众多名臣皆以“明经”而入仕。其后重经之风一直延续到隋唐时期,唐代科举以诗赋取士谓之“进士”,以经义取士谓之“明经”。但是唐人认为明经举子“比来相承,唯务习帖,至于义理,少有能通”,而进士“幼能就学,皆诵当代之诗;长而博文,不越诸家之集。”故在唐人心目中,明经科的地位不如进士科,俗语“三十老明经,五十少进士”说的就是这个事情。唐代的“明经”科考试有三场:第一场帖经,第二场试义,第三场试时务策,以通经比例决定等第。但是不论如何,“明经”科考试,为儒生进入仕途提供了特定的渠道,亦为国家选拔了不少有真才实学的人才,以“明经”而入仕者,品秩虽低,多居下僚,然亦需入宫朝见天子,陛辞之后,方可赴任,故小额坊题字为“宫墙脱颖”。及至明清,“明经”更作为贡生的别称。

科第坊北面的大额坊上题字为“封翁”,小额坊上题字为“龙章宠赫”。封翁,古代对被荫封的长者的尊称,封者,封典也;翁者,尊翁也,通俗地讲就是封建时代因子孙显贵而受到朝廷封典的人。封翁属于古代恩荫制的一种,指的是家族之中的后辈子孙若能做到七品以上的正官(或五品以上的佐官),且政绩卓著,便可以请求朝廷依据礼法及自身品第赐予其布衣身份的祖父或父亲以相应的荣誉散官职衔,如光禄大夫、资政大夫、太中大夫、朝议大夫等。清代官场小说《儒林外史》第八回:“不日高科鼎甲,老先生正好做封翁享福了”,讲的就是此事。这种制度属于中国古代恩荫制度的重要组成部分。查《山西通志·选举·封赠表》:“任子起自汉,封赠起自唐……明初定封赠祖父之制,皆如其子孙之官。公侯侯伯,一品官三代;二品、三品二代;四品至七品一代。生者为封,死者为赠。父子俱有官,父从本身之封;兄弟俱有官,其祖父之封,从其大者,而以其小者推恩及伯叔、外祖;兄弟官相同,其祖父封从其先……”皇帝通过封赠制度来笼络人心,获得臣下的效忠;官僚们则通过封赠制度来光耀门楣,赢得父祖的欢心。封赠制度,使得官员们的父亲、祖翁、伯叔、外祖等亲人,可以通过恩荫的方式从白丁一跃成为朝廷散官,步入士绅阶层,可以说这是一种双赢的政治制度,皇恩浩荡,施恩及彼,对受到实惠的官员来说,又岂是“龙章宠赫”可以概括的?

石磊/文 刘伟/图

广胜一奇——唐柏

上寺大雄宝殿前,中轴线两翼,有两株腰围4米多粗的古柏,据传为大唐大历年间所植,虽距今已有1200余年的历史,然枝叶繁茂、树冠苍翠,树荫覆盖面均在40—50平方米。这两株柏树对称于殿前两侧,更显出中国古代建筑的雄伟和古刹禅院的庄重。

这两株古柏是广胜寺久远历史的重要见证物,也是后人验证广胜寺沧桑巨变的重要标本。但是,大凡来寺游赏之客,只要稍加注意,就会被两株古树的树纹所惊奇。这两株柏树,东边树纹朝左扭,西边的树纹则向右。因此,好奇的游客时常提出这样的问题:两株柏树同在一个院内生长,相距也只有十多米远,一样的自然环境,为什么却生得截然相反?这究竟是自然生成,还是人为所致……

当然,两棵树的纹理不一,肯定是自然生成。但“自然环境”相同相近,又作何解释?目前还无人去考究其奥秘。不过广胜寺有关这两棵树的扭纹,倒有这样的传说。

相传,唐朝改建广胜寺的初期,有两个小僧人因在建庙时各抒己见,闹了别扭,影响了工期。住持僧人为解决两个徒弟的矛盾,就让他俩各在佛殿前栽一株柏树,以对称起来,表示二人和好之意。谁知两个小僧人互不服气,所以栽下的柏树也和主人的心理一样,似乎还在闹着意见。

到了近代,寺内也有两位僧人闹意见,年逾古稀的果成法师便以殿前柏树为题写了一副对联:“东柏左扭迎朝阳,西树右转送暮光”,以此希望两个弟子能精诚团结,弘扬佛法。

由广胜寺景区提供

古庙新戏台 大戏唱起来

古庙新戏台

老戏新唱

家门口看大戏

11月3日,襄汾县古城镇北焦彭村,村中元代东岳庙新建舞台头台大戏鸣锣开场。

北焦彭东岳庙位于该村东北角,占地约2000平方米,大殿始建于元代,后历代增建诸殿、舞台、厢房等建筑三十多间,从而形成了一个规模宏大的建筑群。正殿内,东岳大帝面南背北,庄严肃穆,令人敬畏。四岳神像立于左右,神态各异,栩栩如生。殿前石碑林立,记载着古庙的沧桑历史。向南三米,有献殿三间。献殿前有古柏数株,遮天蔽日,给古庙笼上了一层神秘的面纱。大庙正南有明代戏台一座,斗拱吊柱,结构精妙,雕梁画栋,古朴典雅。东西各有耳房,造型美观。

历经数百年的风雨侵蚀,以及各种人为因素破坏,东岳大庙屡遭重创,至20世纪80年代时仅有东岳大殿幸存。此后的三四十年间,这座大殿也由于年久失修面临坍塌危险。

为了抢救村中唯一的文物古迹,北焦彭村党支部、村委会多次向上级文物单位递交申请报告,终于在2016年被省文物局批准复修。复修工程于3月份动工,10月份完成,破败不堪的东岳大殿得以基本恢复了原貌。时至今年5月份,村民们又自发组织重建戏台筹委会,向社会发出为修建新舞台献爱心的倡议,并把修建舞台和弘扬东岳文化结合起来。旬日之内,捐资群众达700余人,捐款数额有35万元之多。经过两个月的努力,一座仿古式的崭新舞台屹立于大庙正南,为今后逐步恢复东岳庙宏大建筑群打下了良好基础。

为了纪念这一兴村利民的大事,村里举行了盛大的竣工庆典仪式,并邀请运城河津市小梅花剧团助兴演出,还举办了一次别开生面的书画展览。在此期间,全村男女老少交口称颂,十里八村的群众也争相观看。一时间,小商品摊、小吃摊排了半公里,唱戏的梆子腔、卖东西的吆喝声、人们的说笑声此起彼伏,好不热闹。谈笑声中,人们听到更多的是希望北焦彭村每年都有一次这样的庙会,东岳庙不久的将来能成为襄汾县有一定特色的旅游景点。

李玉顺/文 孙建国/图

责任编辑: 吉政