临汾新闻网讯 “我用我的方式为‘二青会’健儿助力!”4月21日上午,面塑艺人林建荣拿着“新鲜出炉”的“二青会”吉祥物“青青”对记者说。为了见证这个奇妙的制作过程,在记者的要求下,林建荣又打开了他的“百宝箱”——工具、面团一应俱全。

巧手“塑”青青

为了做到百分之百的相似度,林建荣翻阅了大量有关“青青”的资料。仅“青青”本尊褐马鸡的配色,林建荣就反复研究、调配了好长时间,所需颜色准备妥当后,他便开始精心制作。

只见一个刀状的亚克力工具,被林建荣握在左手中指、无名指、小指间,右手揪下一块玻璃球大小的褐色面团,并飞快地捻了两下,便以左掌为板,右指为杖,迅速地擀掀揉捏起来。没几下,“青青”的轮廓已大致显现出来,林建荣把它摁在筷尖上,用亚克力刀稳着劲儿挑动着眼部细节。

“最难把控的就是面部,重要的是神似。”林建荣松了口气,一边修整一边说。随后,在手中几经捏、搓、揉、掀,小刀灵巧地点、切、刻、划,青青”栩栩如生的艺术形象便展现出来。

整个过程下来,林建荣仅用了半个小时,而他所用的工具,不过三把“柳叶刀”、一支塑料签、一剪、一板。

执著“见”成效

面塑,主要以面粉为主料,调成不同色彩,用手和简单工具,塑造出各种栩栩如生的形象。

听起来很简单,但其实面塑这门“指尖上的艺术”需要工匠精神,更需要狠下工夫。

“记忆中,每年过年,正月十五,母亲总会蒸些花馍、枣糕,每次一看见她蒸馍,我总会凑上去玩一会儿,时间长了,渐渐被这种艺术所吸引。”林建荣说。

16岁那年,林建荣开启了漫漫学艺之路。

“起初,我并没有直接学习面塑,而是从学做凉菜开始,在学果蔬拼盘期间,会用到雕刻等手法,但果蔬雕刻只能保存一两天,辛辛苦苦、一点点做出来的作品就这样毁了,觉得挺可惜的。那段时间我总在想,如果把这些制作技术用在面塑上,是不是就能弥补这个遗憾呢?”林建荣回忆说。

凭借着母亲的言传身教和做厨师积攒的技艺,林建荣开始将一些“果蔬拼盘”作品转化为面塑作品。“但由于配方不对,经常是刚完工挺好看,放上一会儿就会出现裂缝。”林建荣无奈地笑着说,每天面粉糟蹋的不少,但就是做不好。”

“这可怎么办?”为了找到让面塑不裂缝的方法,林建荣在网上搜集面塑制作视频和文章,跟着视频一步步地练习配料、制作,有看不懂的细节就在网上询问一些有同样爱好的朋友。

林建荣还专程到大连拜访“山花奖”得主刘吉成,并拜他为师。在刘吉成的指点下将面塑做得活灵活现。越研究越喜欢,越喜欢越研究,林建荣对面塑艺术达到了痴迷的程度,他宁愿不吃饭,也要“玩玩”面,在他的不懈努力下,面塑技艺也越来越精湛。

匠心“传”非遗

随着面塑水平的提高,林建荣大胆尝试运用新的制作材料和技法,使面塑作品更加鲜明精致,活灵活现,存储永久。

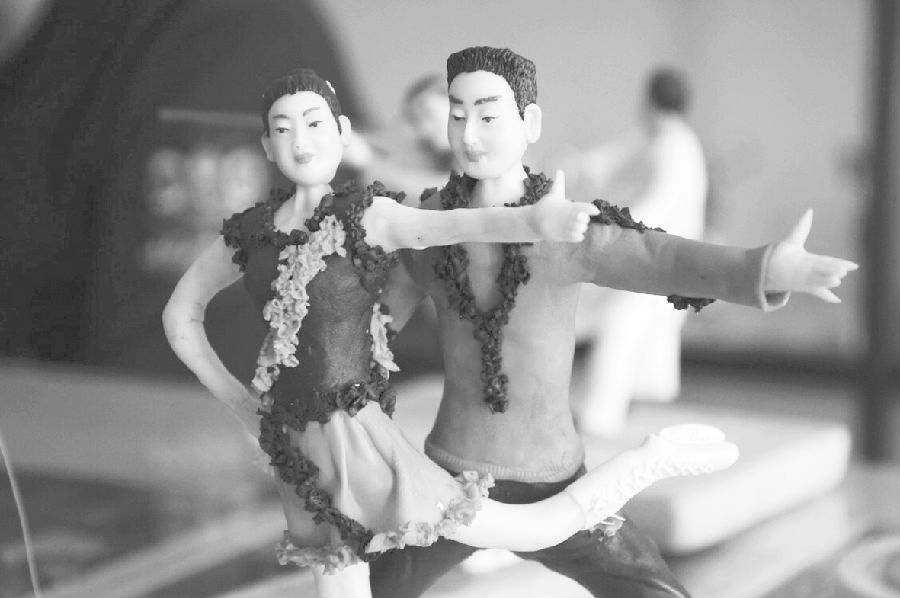

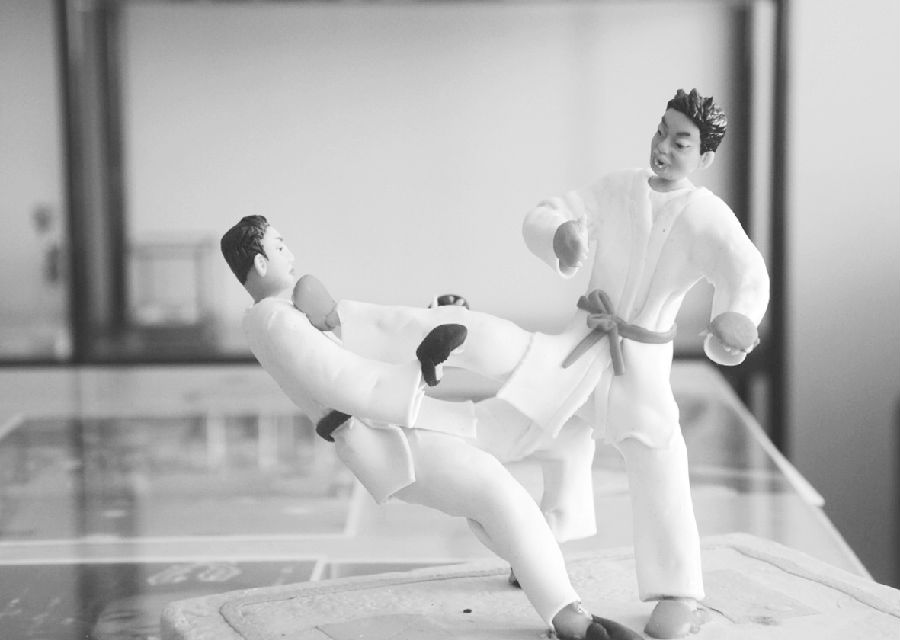

亲眼目睹了林建荣怎样把一团平淡无奇的面塑变成一个个有生命的艺术作品,再看看展架上已经创作成功的温馨满满的《农家小院》、生动形象的《高手对弈》、栩栩如生的《百家姓》、激情四溢的《双人腰鼓》等作品,林建荣总结说,制作面塑最为关键的是面的配方,每个面塑都有自己的独家配方。一个人物,最主要的是面部的神态,也就是‘开脸’要开好,对口鼻眉眼的要求都是非常精细的。”林建荣认为,这是一门精细活,需要有十足的耐心,在学习以及创作面塑的过程中,更多的是看个人对面塑的理解,他认为非遗传承既要继承和发扬传统技艺,也要与时俱进、根据时代发展以及年轻人的审美眼光,做一些具有时尚元素的作品才能让更多的人认识和接受传统艺术,更好地将这项技艺推广开。

记者亢亚莉