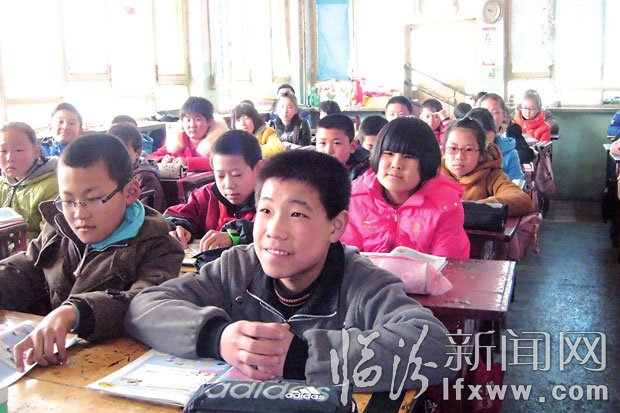

孩子们在课堂上露出会心的微笑。

课间操时间,老师和孩子们打起乒乓球。

有时候,我们可能对那些早已存在于我们眼皮底下的事物毫不知情,直到有一天,一个偶然的机缘,发现在城市的某个角落里,竟然还有这样一群人。

这就好比去大昌农民工子弟学校采访的感受:一个办学二十年来从未领过工资的校长、一些工资达不到最低标准还挺有成就感的老师和一群家庭状况不好但仍然在阳光下健康成长的孩童。

阳春三月,记者几番寻找,来到了位于市区汾东路的大昌农民工子弟学校。那天的阳光特别明媚,刚进校门时正赶上孩子们做课间操。广播里放着活泼欢快的乐曲,孩子们的服装不像市区孩子那样整洁美观,做的操也不十分齐整,但是舒肢展臂的自如、纯真惬意的表情,还是让人感受到了他们的快乐。游戏时间到了,孩子们嬉笑追逐着,玩起了“变花篮”“老鹰抓小鸡”和打沙包的游戏,汗水在阳光的照耀下熠熠闪光。

放眼望去,墙上的标语十分亲切又有些土得掉渣:“孩子们不要怕,校长在楼下”;“班级最大的隐患是教师不在岗,公寓最大的隐患是阿姨不在岗,学校最大的隐患是领导不在岗。”教学楼前的橱窗里贴满了孩子们绘画作品,花花绿绿的充满了童真童趣。

从外观看,这是一所面对进城务工子弟办的学校;从内里看,学校麻雀虽小却五脏俱全,也别有一番特色。

一

在简陋的办公室里,记者见到了67岁的张树斌校长,蓬乱而花白的头发,由于缺少睡眠而略带血丝的眼睛,简单土气的穿着。他带着一脸的操劳向我们谈起了办学的酸甜苦辣。

张树斌的妻子热爱幼教事业,从1983年起就自办幼儿园,1992年将幼儿园迁到汾东路。1994年张树斌所在的企业倒闭后,他一夜之间由国企领导变为下岗职工。这是一个巨大的心理落差,但他不等不靠,平静地回家帮妻子打理幼儿园。随着经济的快速发展,进城务工农民越来越多,许多幼儿园毕业的孩子上不了小学,家长们便纷纷要求张树斌将幼儿园延伸增加至小学段。经不住家长的软磨硬缠,他就从一年级起,一个年级一个年级地往上累加,终于在2005年经开发区教办批准后将学校定为两轨六年制完全小学,校址也从原来的两间房子发展到现在租用的原杏园中学和铁二中的大校园。

在创办民工子弟学校二十年的历程中,张树斌先后当过三年厨房大师傅、三年门卫、代过三年课,当过三年教导主任、六年校长、五年董事长。他全身心扑在校园,只要一开学,全天候24小时开机,即便离开学校一会儿,手机也要紧紧捏在手里,心牢牢拴在学校。现在,学校已发展成为我市一所专收农民工子弟的寄宿制小学,也是临汾开发区学生最多的小学,占到全开发区学生人数的三分之一多。目前,小学共有在校生近600名,幼儿园孩子有320名,加起来有近千名师生。考虑到农民工家庭的实际困难,张树斌一直实行低收费制度,一学期学费只有600多元,差不多是国家规定收费标准的一半,且根据学生家庭经济情况还可以缓交和免交。学校租金每年10万元,幼儿园每年租金6万元,办学经费常是入不敷出,十分困难。

然而,要强的张树斌和妻子从不因经济困难而降低对质量的要求。二十年来,在全校教师的辛勤耕耘下,每年都有大批学生升入省、市重点中学,教学质量受到家长和社会的广泛好评。2008年经民建省委联系,山西大昌集团每年资助该校五万元,合同期5年,目前已经到期。

“虽然很艰难,但是我们挺过来了,每当听到家长的赞誉声,我就很宽慰。难,但是很值得。”说到这里时,张树斌苍老的脸上浮出笑纹,与操场上孩子们无邪的笑容相映成趣。

二

课间操之后,记者随着一位名叫周青云的老师到各班里转悠。楼道里,虽然有些破旧灰暗,但是仍然看出学校注重墙壁文化,百科知识随处可见;教室里,每班50人许,虽然设备不太好,但孩子们眼中射出的求知光芒依然强烈;学生宿舍里整洁朴素,里面住着一位阿姨,随时照顾孩子们的饮食起居。最令人心动的一幕是在教师办公室里,老师们或备课或修改作业,屏气凝神,笔声沙沙……周老师说,学校对老师的要求特别严格,每周的教研会议、安全会议人人不能缺席,学生作业都要做到全批全改……

周老师年龄不大,但是已经在学校干了9年,算老人手了。她说,这里基本上都是年龄较大的老师或已婚有孩子的老师,因而能够安心教学。周老师是教研组长,多年来一直代六年级的课,学生们考得很好。安全抓得好、课堂出成绩,周老师获得了学校肯定。由于这里的孩子大多是农民工子弟,还有留守儿童,因而心理教育特别重要。在她的班里有个叫李欣鲛的孩子,父母都不在了,跟着婶婶过。这个孩子特别淘气,不能和其他同学友好相处。周老师意识到,欣鲛之所以这样,恰恰是因为从小缺失爱的缘故。因此,无论上课还是下课,她都会更多地关注这个孩子,给他补课,和他谈心。一个多月下来,欣鲛果然有所改变,他知道体谅老师了,也能主动配合同学了。周老师说,教师这个职业,种瓜得瓜,种豆得豆,你付出多少就能收获多少。说到这里说,她的脸露出开心的笑。

记者很随意地问,工作量不小,那么报酬怎么样?她微笑着摇摇头,农民工学校办得艰难,老师的工资并不高,一般也就七八百吧。当然,干得年限多的、代课多的,可以稍多些。她说,干时间长已经习惯了,这里的管理还是很人性化的,我已经离不开这些孩子了!

三

采访着,不知不觉时针已指向中午12时。我们随同张树斌来到食堂,只见孩子们一个个拿着碗排着队到阿姨那里打饭,之后各就各位吃开了。饭厅里人很多,但很安静。我们看了看碗里的饭,土豆豆腐稍子面,很普通的饭菜,但是孩子们吃得很香,没有人挑饭。张树斌说,孩子们就是爱吃群食,你看,在家里吃不下,在这里吃得倍儿香……另外一些跑校的孩子则排着队走出学校,人人戴着一顶小黄帽。张树斌说,这是出于交通安全的考虑,附近的司机一见“小黄帽”就放慢速度绕道走,这几年已经形成了习惯……

小小的农民工子弟学校,虽然简陋、其貌不扬,偏居城市的一隅,但同样有孩子离不开它,也同样是孩子们成长的乐园。

说起期望和打算,张树斌说,希望政府能更多地关注农民工子弟学校,让这些孩子也能享受到国家义务教育经费政策;另外,能对民办学校给予一些优惠政策,让他和家人更多地把心用在办学上,而不是应付各种复杂的社会关系上,他想让老师们安心乐教,让孩子们的学习生活条件更好……

(记者 郭璞 景秀红 文/图)

责任编辑:邱睿