临汾新闻网讯 八月初,盛夏之末,酷热依旧。专门从事尧、舜、禹和伏羲、女娲文化研究的周文洁与高玉柱结伴而行,前往吉县人祖山、挂甲山、柿子滩实地“充电”。

周文洁痴迷于史前文化研究,特别是对尧、舜、禹文化研究颇有建树,有自己独到的见解。从2015年秋起,他将自己几十年来对舜帝的研究成果进行系统整理。在整理过程中,发现有些不解之谜与远古的伏羲、女娲文化有着千丝万缕的联系。研究洪洞侯村一带伏羲、女娲文化的高玉柱也有些难解之谜,不久前,共同的爱好促成了二人此行。

带着问题,周文洁与高玉柱向景区顾问、山西省考古研究所研究员田建文请教,系统听取了田建文对人祖山的古地理环境、挂甲山岩画、柿子滩考古成果的介绍,一位耄耋老人、一位花甲之人对历史研究的执著精神,着实让人敬佩。

周文洁研究人祖山、柿子滩的十几页笔记打动了田建文和景区女娲文化的研究者。当周先生说出田建文撰写的柿子滩的文章在某一书籍的第139页时,田建文倍感惊讶,他向两位老人介绍,吉县柿子滩岩画作为迄今为止山西境内最早的岩画,其文化内涵十分丰富。从原始崇拜的角度看,反映出柿子滩远古人类生殖崇拜、母性崇拜、星辰崇拜、动物崇拜的精 神文化。“柿子滩岩画遭到了人为破坏,保护措施不及时,赭色色彩也不完整了。”田建文遗憾地告诉两位老人。

据了解,柿子滩遗址是距今大约一万二千年至八九千年“中石器时期”的重要遗址之一,位于黄河中游吉县境内。在这里不仅发现了“中石器时期”经过初步打磨的石器工具和绳纹陶片,还有牛、羊、鹿、虎兽骨等遗物,而且还发现了一处画在巨大岩石上的“女性岩画”和“狩猎图画”,为我们带来了中国古代“图画文字”已经正式产生的重要信息。

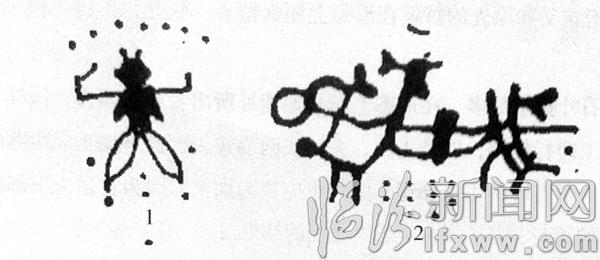

柿子滩岩画位于吉县县城西南30公里处的清水河北岸,距离黄河岸边两公里。岩画画于岩棚下的岩石上面,是用赤铁矿石粉加植物胶或动物血调制颜料绘制成的组合画。两幅岩画相距30多厘米,左边的一幅高约20厘米、宽约17厘米,绘一正面裸体女性人物,头为圆形,顶扎双髻,两耳突出,双臂平举,屈肘向上,躯干丰满,人物的头顶部和下身底部分别分布有7个和6个小圆点;右边一幅高约27厘米、宽约44厘米,似人与动物的组合图形,也有学者主张为两组动物纹纽合,左侧为子母鹿,右侧是鹿角鱼身之物,下方有10个圆点,按二三三二竖排。岩画的文化内涵十分丰富,包括社会组织、生产活动、意识观念等诸多方面,也有人认为要从其反映的柿子滩远古人类的原始崇拜的角度进行探讨。原始社会,生产力低下,先民们对其自身及周围的许多现象无法解释,认为这一切的背后都有一种强大的、神秘的并且具有生命力的力量存在,从而产生了一种敬畏心理,渐渐地形成了原始崇拜,构成了早期人们精神追求的核心。

而田建文对两幅岩画认知是:一为裸女图,一为狩猎格斗图或舞蹈图。画的内容是当时人们的心理和信仰的体现。其实在岩画的的年代没有确定之前,诸种说法都没有时间定位作支撑,这势必影响对岩画的认知。田建文用类比的方法,将柿子滩岩画确定为5000多年前的仰韶文化晚期的遗存,但这也是“一家之言”。然而,此遗址的岩画是国宝级档案是毫无疑问的。

烈日下,两位研究者和尧舜文化爱好者,头顶骄阳,在向导的引领下,沿着看不见尽头的羊肠小道,走进了地处深山的“秘境”,透过保护的铁栅栏,仔细观察了岩画。看到被人为损坏的岩画,周先生面生怒气,内心压抑。

“柿子滩”台地西端一道突出“岩棚”下的岩石上面,画有两幅表现远古时期“母系部族”生活内容的古老岩画。他认为这两幅岩画的内容,一幅是表现远古时期母系部族狩猎生活的“双鹿图”,另一幅则是表现女娲“炼石补天”和“化生万物”内容的“母亲崇拜”图。从岩画的面积大小来看,位于岩石右侧的“双鹿图”的尺寸大约是“母性崇拜”图的三至四倍,画面上雌鹿无角,雄鹿的鹿角明显,这一画面说明:当时在这一带居住、活动的母系部族已经进入对糜鹿一类性情温和的兽类的驯养阶段;这两幅岩画也不是后来其他时期的人们所画。

饶有趣味的是:这位女性的头顶上画有7个黑点;而她的两臂平举,右手上端有一个明显的圆点,表示手中持有物体。联系到女娲是远古时期“母系部族”的最高领首领,结合女娲“炼石补天”的神话传说,后来人们对“女娲补天”的想像图画往往是女娲手持巨石飞向蓝天等诸多画面。显而易见:前者是意指布有“北斗七星”的广阔天空;后者则是意指这位伟大的女性正在“以石补天”。

“柿子滩岩画”被视为中国古代最早的“图画文字”,它和我国内蒙古地区的“阴山岩画”,新疆阿勒泰地区的“呼图壁岩画”,宁夏的“贺兰山岩画”、中卫岩画”等,都是用“图画”形式表现古代先民“生命崇拜”生殖崇拜”动物崇拜”狩猎生活”等丰富多彩的生活内容。而以古代中国为代表的东方世界走上了以“图画文字”为基础的“表意文字”发展道路。使得中国“汉字”成为世界人类文化艺术宝库中的一份无价珍宝。(王隰斌)

责任编辑:张茜