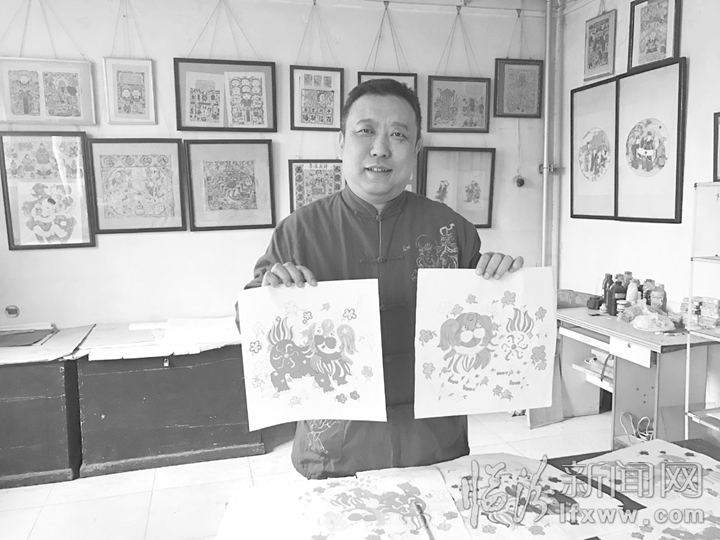

平阳木版年画添“新丁”——《多福多贵》闹新春

临汾新闻网讯 “过新年,贴年画”是我国沿袭千年的传统习俗,寄托着人们对美好生活的向往、祝福、期盼。随着时代发展,这一“重头戏”逐渐淡出人们的视野。然而,身为国家级非物质文化遗产——平阳木版年画,传承人赵国琦默默坚守着老祖宗留下的手艺,创作出第9个生肖年画《多福多贵》,以独特的形式为广大市民送上狗年的美好祝福。

经过数月的画样、选形、定稿、刻板、印稿、上色等一系列程序,喜庆的狗年生肖木版年画于节前惊艳亮相。2月11日,记者在平阳木版年画博物馆里一睹芳容。只见,胖墩墩的狮子狗扬着圆圆的脑袋,两只圆溜溜的眼睛出神得望着四周的花朵。

细细看去,狮子狗由四种颜色构成,身上绘有特殊的图腾,这些数字、颜色蕴含着赵国琦的巧思与妙想,蕴藏着中国传统文化的特点。他娓娓道来:狗的身体有红、黄、蓝、绿四种颜色,分别代表一年四季,寓意来年的日子红红火火、蒸蒸日上、步步高升。”“狗身上的图腾由6个点、6条线组成,代表十二干支,即中国古代的一种纪年法。狗周边的花朵形状脱胎于梅花和小草,24朵则代表二十四节气,将中国古典文化和群众生活紧密联系起来。”赵国琦介绍,相比以往,此次造型突破了具象的概念,颜色较为淡雅,线条简练流畅,更符合当下人的审美观。”从古至今,平阳木版年画的题材多以民俗风情、神话传说、花卉人物,鱼虫鸟兽为主,从未以生肖为主角。为了弥补这一空白,赵国琦坚持了整整9年,每年创作一幅年画,直至凑齐十二生肖。

“坚持做好一件事并不容易,需要恒久的耐心、热情和毅力。作为非遗传承人,我肩上责任深重,创作生肖年画不仅是为了给自己留些东西,更重要的是激励后人传承老手艺,并不断发展和创新。”赵国琦感慨,平阳木版年画始于宋金,延续至今。伴随着千百年的时光,平阳木版年画已经成为中国优秀传统文化的佼佼者。”小小年画,既反映了老百姓过年的心境,也折射了时代的变迁与发展,更寄托着人们对美好生活的无限憧憬。

记者李静

刘云芳玩转“指尖上的艺术”——太平绣球秀年味

提到绣球,许多人脑海中都会浮现出这样的画面:古时的大家闺秀站在绣楼上抛绣球选夫婿。其实,绣球不仅仅是定情信物,还是民间传统吉祥物。又是一年新春到,省级非物质文化遗产太平绣球传承人刘云芳玩转“指尖上的艺术”,用新年主打款祝福家乡人民平安吉祥、健康幸福。

“金襄陵、银太平,数了曲沃数翼城”。襄汾古称太平,所以流传在襄汾县一带的绣球又称太平绣球。逢年过节,家家户户悬挂绣球,意图喜庆祥瑞。步入刘云芳的工作室,锦簇的绣球与缤纷的色彩交相辉映,处处洋溢着浓浓的“中国年味”。

“红色、黄色是中国的代表色,在中国人心中有着不可替代的地位。此次设计的主打款充分运用了这两种色彩,同时加入藏银,把传统文化与现代元素相结合,接地气且更易被大众接受和喜爱。”刘云芳旋转着精心制作的太平绣球介绍道,太平绣球由十二片花瓣拼接缝合而成,无论从哪一个角度看都是一朵完整的花,圆润的造型寓意了团结和睦、圆圆满满。”环顾四周,在一个个太平绣球中,都能寻觅到针织、刺绣、雕绘等多种艺术元素。绣球上的图案充满生活气息,反映了大众对美好生活的憧憬和对美好事物的向往。随着时代的发展,它在传承过程中被赋予了新的内涵。不变的是,它依然承载着民族文化特征和民族精神向往。(图片由本人提供)记者李静

郭素勤巧手编织玉米皮——《金犬送福》贺大年

民间工艺美术家郭素勤有两个“知名头衔”:一是临汾剪纸协会会长,二是平阳印染布艺传承人。往年,每逢新春将至,她早早开始剪纸创作,用火红的作品寄托美好祝愿。今年,她不干“老本行”,却忙起了“新活计”,巧手编织玉米皮,变废为宝,创作《金犬送福》。

一把剪刀、一双巧手、一堆玉米皮,指尖飞舞中一幅幅作品有了雏形。此次设计的作品以狗为主角,狗的身体全部采用本色玉米皮,红灯笼、花草、福字等则使用染过色的玉米皮。”郭素勤一边小心翼翼地剪着“动物绒毛”,一边简要介绍制作流程,设计好图案后,以凉晒干的玉米皮为材料造型,制作中追求玉米皮自然的纹理和其不同的形态,窄的编成小辫,宽的做成各种花瓣,以立体形式展现设计理念。”“我本人从事剪纸和印染手工技艺,对民间传统的手工艺术感情至深。在玉米皮编织座垫、靠枕、枕头、篮筐等生活用品的基础上,开拓思路,以各种艺术形式实现其价值最大化,让废弃的农作物成为艺术装饰品。”郭素勤感叹,为精准扶贫探索出一条创效益的致富新路,也让传统技艺与现代设计完美融合。”狗年即将到来,郭素勤倾力创作了草编作品《金犬送福》。只见,她借鉴剪纸的图案,以玉米皮当纸,剪出不同长短的锯齿做为狗狗的毛发,再根据不同的部位顺势粘贴,力求形态可爱、造型自然。

大功告成后,一只可爱的小狗挑着红灯笼,喜气洋洋为广大市民送“福”。郭素勤随即送上祝福:瑞雪翩翩丰收景,犬蹄朵朵报春花。希望这幅作品能让每个人都感受到新年的喜悦和祝福。”记者李静

责任编辑:付基恒