央视演播大厅欢歌笑语闹元宵

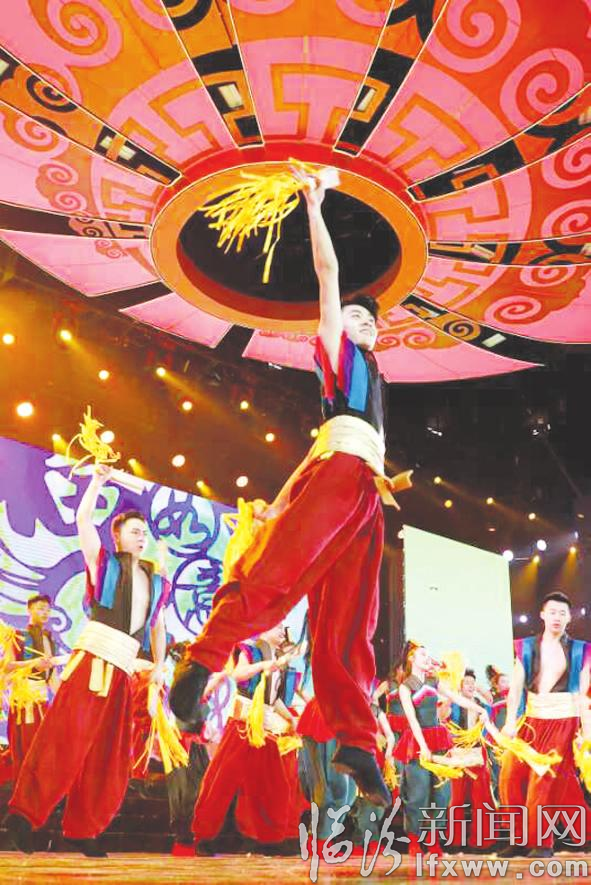

热烈奔放的翼城浑身板

央视导演竖起大拇指为翼城浑身板点赞

翼城工艺花鼓产品在晚会上精彩亮相

临汾新闻网讯 3月2日晚,中央电视台15套音乐频道直播厅歌声阵阵,笑语盈盈,为庆祝2018年元宵传统佳节而举办的以“新时代、新征程、新面貌”为主题的《唱响新时代·元宵特辑》,在歌舞《我们的新时代》中拉开帷幕。

第15个上场的临汾板块,把整场演出推向了高潮。以“唐之根、晋之源、霸之国”闻名三晋的翼城文化元素编排的传统舞蹈《翼城浑身板》,展现了临汾厚重的文化底蕴,赢得了观众热烈的掌声和喝彩。

浑身板热烈奔放 观众们如醉如痴

随着著名民歌手张红丽深情演唱《人说山西好风光》,厚重的临汾地域文化画卷徐徐展开:壮美的翼城历山,天蓝地绿;浮山剪纸二十四节气《农事图》,尽现农耕文明的灿烂;火红的太平绣球寄托着临汾人民对美好生活的向往;精美的翼城工艺花鼓和传统技艺平阳木版年画的展示,看得人们如醉如痴,燃起了观众到古中国发源地尧乡一游的强烈愿望。

最振奋人心的,当属翼城地域特色鲜明的传统文化品牌——翼城浑身板的震撼上场。一阵欢快音乐的响起,充满阳刚之气和阴柔之美的小伙、姑娘们闪亮上场。只见檀木板在他们手中上下挥舞,击肩、敲腿、打手……加上踏脚、跳转、收腿、弹腿、端脚、射燕、弓箭步等系列舞姿,很是养眼。打到高潮处,满场板声激越。精湛的技巧、夸张的动作、轻盈的舞姿、流动的队形,赢得了观众们潮水般的掌声。

浑身板历史悠久 新时代打出风采

浑身板,又叫“花板子”,因舞时表演者用檀木板击打全身而得名。其来源于秋日打谷场上的一种劳动工具,形呈板状,拍在谷穗上节奏明快,声音清脆。当地老百姓受其启发,遂用当地楸木制成一头长方形、一头弧形的月牙凹状檀板,用其敲打身体部位,以表欢庆丰收的喜悦和对美好生活的向往。

翼城浑身板,历史悠久,旧时多用于庙会、祭祀、赛社、求雨等活动,新中国成立后,演变成一种社火形式,主要流行于翼城南梁镇的郭家坡和王庄乡的王虎村。至今在王庄乡还流传着一首歌谣:鄢里竹马扛大刀,王虎浑身板打法高……”可见浑身板流传已久。

近年来,翼城县委、县政府加强了对优秀传统文化的保护。翼城县文化馆对这一优传统舞进行了改造和创新。新编浑身板,生活气息浓厚,故事情节生动,加之夸张的动作现代声光技术的应用,大大增强了浑身板表演艺术的效果,迎合了现代受众的审美要求。

如今,翼城浑身板已和翼城花鼓一样,打出娘子关,昂首挺胸走进新时代,成为翼城文化大发展的一张王牌。2009年,翼城浑身板被列为省级非遗项目;2010年获第十五届群星大奖赛“作品奖”;2011年参加文化部举办的“群星讲堂”群星奖精品节目展演;2012年登上“龙腾三晋”春节联欢晚会;2013年走上“我要上春晚”的大舞台……

练技能不言辛苦 赢赞誉满载而归

2018年春节前夕,翼城县文化馆接到央视音乐频道邀请翼城浑身板参加《唱响新时代·元宵特辑》的参演通知,县文化馆迅速确定了演职人员,投入了赛前紧张的训练。

大家放弃了春节休息时间,每天训练长达十多个小时。在北京排练时,演职人员十分辛苦,一进入排练厅就是一天。渴了喝矿泉水,饿了吃点盒饭,困了就睡地板。

由于长时间的木板敲打,演员们的身上留下了多处伤痕。

尽管如此辛苦,但没有一个人喊苦叫累;同样,从县领导到科教文局、文化馆领导和服务人员,为保证演出的顺利进行,也付出了辛勤的汗水,换来了浑身板直播表演的巨大成功。央视导演伸着大拇指,夸浑身板打得好,打出了翼城人民积极向上、昂首走进新时代的精神风貌。

正月十六,在返回翼城的列车上,一位眼尖的列车乘务员一下子就认出了演员们,这不是元宵晚会打板板的演员吗?刹时就聚集了众多乘务员和乘客,与演职人员合影留念。

传承好留住精彩 献厚礼助力家乡

正月十七,翼城浑身板演职人员返回翼城的第二天。翼城文化馆馆长邹亚莉接受了笔者的视频采访,她依然沉浸在北京累并快乐的日子,一再表示,要把翼城的传统文化传承工作搞得更好,为即将在临汾召开的山西省旅游发展大会再献厚礼、再立新功。(董文达 刘伟)

责任编辑:姚建