赵维勇

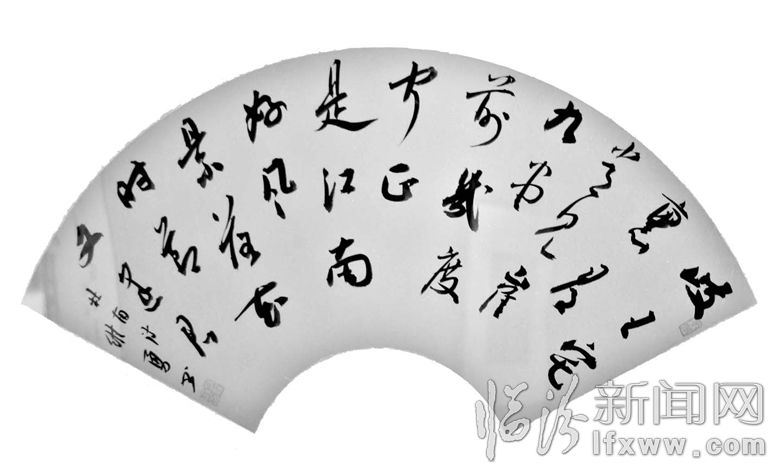

行书:杜甫诗一首

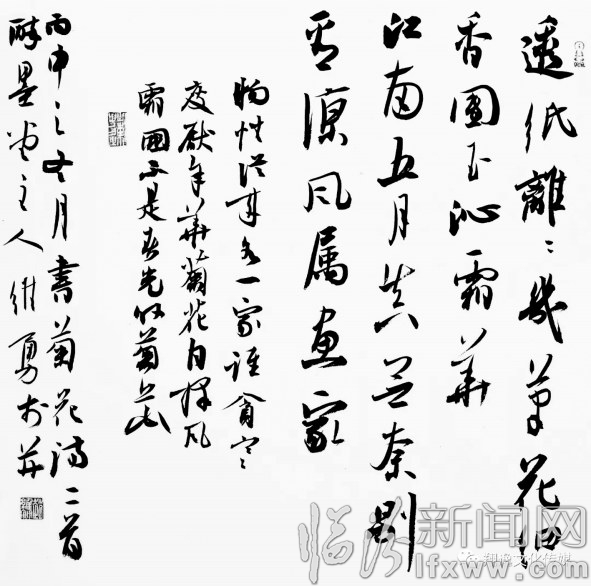

行书:菊花诗一首

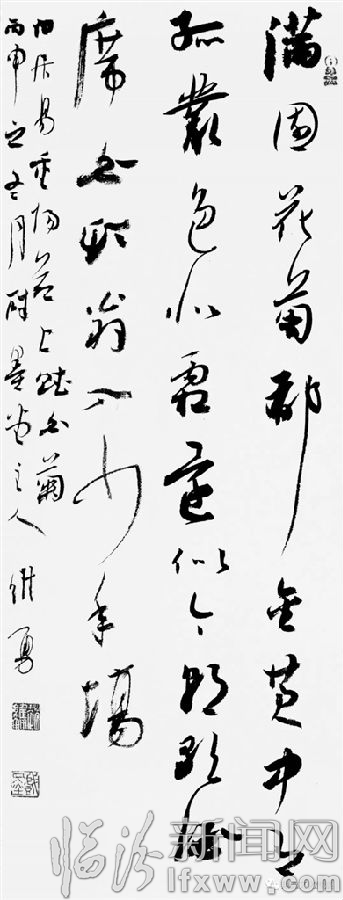

行书:白居易重阳诗一首

赵维勇,1963年出生于山西省襄汾县。1985年,毕业于山西大学历史系历史专业。在校期间,受姚奠中、张铁锁等先生的影响,开始学习书法。初学汉隶,临摹《曹全碑》《乙瑛碑》,后转学唐楷,先后学习颜真卿的《勤礼碑》及《麻姑仙坛记》,曾任山西大学书法协会主席。后又主工行草书,先学米南宫,再上追“二王”,逐步形成了古朴、萧散、清雅的书法风格。

作品以行草见长,笔致凝练劲拔,结体险峻雅正,布局萧远舒朗,作品多次参加国内各类书展,并被收入多种书法专辑,入展《书法导报》书法展、全国第八届新人新作展等书法展览,现任山西省书法家协会副主席、山西省硬笔书法协会主席、太原市民间文艺家协会主席。

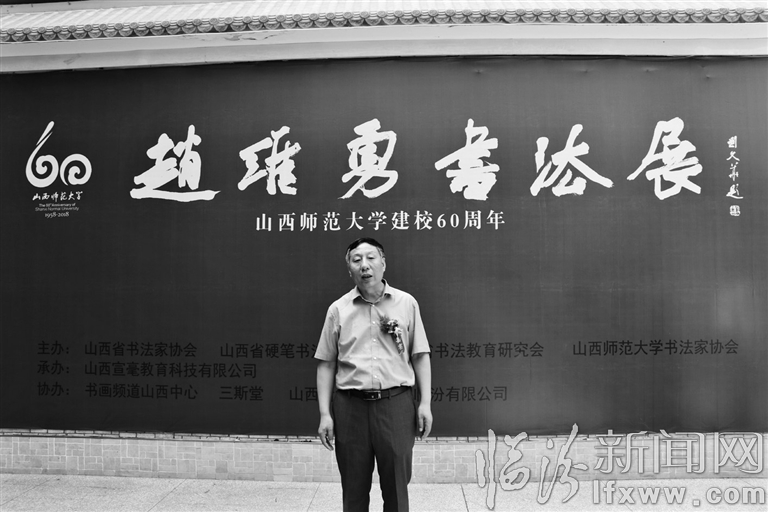

临汾新闻网讯 5月28日上午,阳光妍丽怡人。由山西省书法家协会、山西省硬笔书法协会、山西省书法教育研究会及山西师大书协联合主办的“赵维勇书法展”在山西师大美术馆隆重开展。太原、临汾书法界的翘楚前来祝贺。这次展出的近百幅作品,既有结体开张的大草,也有工整严谨的行楷。既有长达5米多的巨制,也有精巧的书房雅联,充分体现了赵维勇近年书法创作的整体风貌。

赵维勇先生是一位在我省有一定影响力的书法家,现任山西省书协副主席、省硬笔书协主席。20世纪80年代,受卫俊秀、姚奠中诸先生影响走上书法道路。多年来,他根植于传统书法的研究与学习,特别是在行草书的创作上,取到了很大成绩,形成了质朴典雅、简约古穆的艺术风格,得到了大家的广泛认可。山西省书法家协会顾问赵望进称赞:“赵维勇是年轻有为的书法家。书法以行书和行草见长,逐步形成了典雅、险峻、古朴、凝重的艺术风格,是山西中年书法家佼佼者之一。”著名书法家田树苌这样评价赵维勇,他说:“维勇书法走的是帖派的路子,宗法右军大令,兼及苏米诸家,笔致虚和雅逸,书风清隽温婉,一派书卷气息。细审维勇书法,他还有其他方向的取法,其中如写朱熹《观书有感》斗方,行书中掺有不少隶书的笔法与结体,颇有创意。还有王世贞《四部稿》摘句,隶意与魏晋楷书相融合浑穆幽深。维勇不多作草书,但也有魏晋风范,还有点杨凝式的味道,不同常格。”

记者在展览馆里一遍一遍慢慢观赏,《兰亭序》《黄州寒食帖》《岳阳楼记》《李梦阳菊花诗一首》《论书语一则》《元稹菊花诗一首》《王安石江上诗一首》《兰花诗一首》《菊花诗二首》……一幅幅作品布局错落有致,疏密得当,看上去古拙深远,气闲神定,意趣高妙,笔墨间飞扬着特有的飘逸。尤其是对仗短联书法作品更见卓秀,笔笔生姿,秀逸、耐看——“曲江山水闻来久,庾信文章老更成”“山外夕阳湖外雪,窗前流水枕前书”“三春陌上沾时雨,四野田间看庆成”“一亭尽揽山中趣,幽室能观世外天”“万里山川皆入画,一庭花木又催诗”。文字清绮雅致,书法流利隽秀,意境埋在笔画之中,温润,淡雅,洒脱,透着儒雅的书卷之气。

历代书家都推《兰亭序》为“天下第一行书”。《兰亭序》行书帖体现了王羲之书法艺术的最高境界,作者的气度、风神、襟怀、情愫,在这件作品中得到了充分表现。古人称王羲之的行草如“清风出袖,明月入怀”。后人评道“右军字体,古法一变。其雄秀之气,出于天然,故古今以为师法”,千百年来倾倒了无数习书者。

赵维勇告诉记者:“我沉浸书法多年,自有其心得所在。二王乃书法正途,其字势雄逸,羁而不纵,笔迹流利,宛转妍媚,裁成之妙,烟霏露结,灵变无常,务于飞动,断而还连,凤翥龙蟠,独步其间,自评若斯,然山阴道上行,山川自相映发,使人应接不暇。羲之的娴雅舒缓、用笔遒劲,献之的圆转秀逸、结体妍丽,在我笔下均可体现。离方遁圆,挺然秀出,情驰神纵,超逸优游,其作品初观虽未见炫目彪焕之视觉冲击,技术含量、个性特色也不会跃然纸端,甚至会有些许妩媚唯美之感,但待回味咀嚼后,便会体验出其风行雨散、润色开花背后的内功所在,骨丰肉盈、入妙通灵后的风骨所在。”

汉字书法已具数千年历史,其间流派林立,匠师辈出,可供后世书家拓展的领域还有几许?所谓创新,绝非玩弄一些小趣味、小面貌可为;所谓创新,一出门往往便走到了前人的老路之上。只有将前贤宗师的书风笔格烂熟于心,潜移默化为己之精神,方会有所谓的创新,甚至开山立宗之能事。赵维勇的书法便属死心塌地于基础、不识时尚以独行的那种。刚而非石,柔而非泥,此二王书法的中和之象,亦创新与固守间的中庸之道。

赵维勇认为,学书之法,在乎日夕相对,平日多取古书研读,令入神,乃至妙处。书之为物,超言绝象,古人书虽只字片纸,亦无由得其全解,目可击也,道无不在,则比物取象可也。心若不有异照,口必不能异言,良工理材,斤斧无迹,才子序事,潜及其间,书能入流,含于和气,宛与理会,曲若天成,此书道之玄妙也。书虽一技,其中有道。初学者,须由技入道,得道者,亦须舍其技。至于此,技不足泥之,法不足制之,以手写心,无施不可,破旧立新,有法亦转为无法矣!

赵维勇的书法遒丽清隽又古雅凝重,气浑韵厚,人见人爱。在他看来,心境、性情、神韵、学识是写好书法的必要条件。

记者 胡丽丽 孙宗林 文/图

责任编辑:姚建