刚刚告别2013年,又迎来了2014年的钟声。虽是寒冬,翻山越岭,未感丝丝寒意。在好心村民的引领下,记者走进了洪洞与汾西交界的一个山涧。远远望去,一座三层古寺在视野中出现。

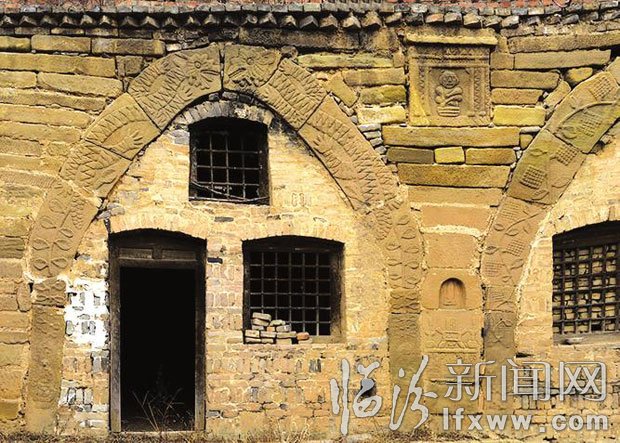

走进古寺发现,三层古寺为金字塔状,座南朝北,最上层有一孔窑洞,窑面是现代红砖砌筑,表明是近年才修缮的。一座钢制阶梯从一层直通三层。二层有5孔窑洞建筑,东侧两孔窑的弧形是用砖建造的,而西侧的两孔弧形则是用砂石岩材质,上面还雕刻着精美的图案,而最西边窑洞的弧形有一部分损毁,一块雕有花纹的砂岩平躺在窑洞前。

据村民介绍,钢制阶梯下方原来是上三层的过道,是人们为了居住,将过道改建成窑洞,寺里供奉的是啥?村民只说庙中供奉的是佛。而且佛像是一整块石头雕刻而成。以前附近的村民每逢天旱少雨时,便到该庙来求“雨”。在二层的两侧有两股清澈的泉水流出,湿润的地面尚未结冰,西侧泉眼上方躺着一块雕有“雪泉”的砂岩石,“乾隆十八年”、石匠”等字依稀可辩。

西侧有一孔洞的弧形上雕刻着活灵活现的巨龙。而龙尾下方有对称的树枝与树叶,树枝与树叶下方的雕刻由于年久风化内容模糊不清。在两孔窑洞中间石材面上刻有一个香炉、两个烛台、一个条桌、一个佛龛,两支点燃的蜡烛与一排香。在佛龛上方的第六层石材上方,一人物盘腿端坐在磐石上,大鼻子、大耳朵、圆眼睛,双臂比例几乎与腿相似。唯一让人惊讶的是人物头顶上的帽子不是清代的瓜皮帽,更像古装戏中西域人头顶上的器物。同行的朋友说,从雕刻手法看,应该早于明代,清人头上戴的是瓜皮帽,明代人头顶上不是这个样子,这种雕刻手法应该早于明代和清代。

寺院二层,躺着一块青石材质石碑。碑额上“新勅建报国寺碑记”,碑文“汾西西□□县也南口六十里……鵰底峙”盤旋上若莲棚□□流泉宋延佑二年……建寺”元□□二代□□□□□□墙垣倾圯,庙宇毁坏……”记录了元代大地震对寺庙的毁坏程度。同时也从侧面说明,此地的寺庙早在元大德大地震前就有。“清康熙二年,邑侯口公讳口宇,字春台,丙戌科举人□□□……”最后的落款“赐进士第原任福建汀州府武平县知县侯七乘顿首拜撰。”

此地出现侯七乘亲撰的碑记,着实让人惊讶。查阅相关资料得知,侯七乘是清代早期的“河东三凤”之一,是汾西人。河东三凤是侯七旒、侯七乘、侯七鼎兄弟三人,侯七乘(1619~1695),字仲辂,汾西城内人。世居勍香镇,素称世家。高祖崇祯六、七年,明末农民起义军席卷汾西县西境,乘父乃举家移居县城。在顺治十五年侯七乘考取进士。他是戊戌(1658)进士,初任吏部观政,后任福建汀州府武平县知县。因有政声,康熙十年(1671)八月升江西广信府同知。康熙十四年(1675)七月,以病挂冠归里,读书、著述了却余生。

历史上,人们普遍不接受元朝统治,都把元延佑年写成宋延佑年。

责任编辑:李甲

上一篇: 隰县评选出感动隰县十大人物、 最美共产党员、 最美“村官”

下一篇: 志愿者送爱心不留名