牢记东征历史 守好红色根脉

永和 东征耀青史 初心照乾坤

张步军

红军东征永和纪念馆

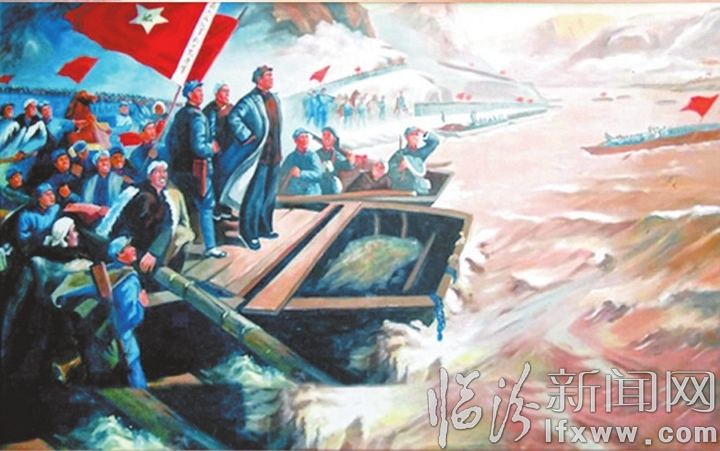

毛泽东率领红军东渡黄河

黄河乾坤湾

黄河一号旅游公路

红军回师西渡

在日寇侵华,民族危难,蒋介石国民政府对外不抵抗对内继续围剿红军的时局下。初到陕北的中央红军在毛泽东、彭德怀等革命先辈的领导下,不顾自身安危,以拯救民族危亡为己任,积极响应全国民众的抗日呼声,做出决策:东渡黄河,挺进山西,抗日救国。中国人民红军抗日先锋军从1936年2月20日渡河东征到5月5日胜利回师陕北,在山西境内转战75天,取得了丰硕的成果。转战山西50余县,歼敌13000余人,俘敌4000余人,缴获各种枪支4000余支,火炮20余门,扩大红军8000余名,筹集抗日款、物合计50万银元,组织地方游击队30余支,唤醒了民众,宣传了中国共产党和红军的抗日主张,并在多地建立了县、乡、村苏维埃政权,发展了地方组织。

伟大决策

1935年10月,毛泽东率领中央红军翻五岭、战湘江、渡赤水、越雪山、过草地,以非凡的智慧和大无畏的英雄气概,战胜千难万险,付出巨大牺牲,与陕北红军胜利会师。

然而,中国革命的形势依然十分严峻。山雨欲来风满楼,黑云压城城欲摧。党和国家走到了生死存亡的十字路口,初到陕北的红军面临三大考验。一是国家到了最危险的时刻。1931年,震惊中外的“九一八”事变爆发,东三省沦陷。1935年5月,中日签订《何梅协定》,国民党实际上放弃了华北主权,随后,日本又加紧策动华北五省“自治运动”。平津危急!华北危急!中华民族处在亡国灭种的生死关头。二是国民党继续实行“攘外必先安内”政策。面对亡国灭种的危险,以蒋介石为首的国民党政府置民族大义于惘然,于1935年10月在西安成立了“西北剿匪总司令部”,蒋介石自兼总司令,任命张学良为副总司令,驱使十几万东北军陆续调入陕甘一带,同时令陕、甘、宁、青、晋等地方军阀,总兵力达二十万以上,企图对立足未稳的中央红军和陕甘苏区红军一举围歼。三是陕甘苏区发展困难。陕北经济落后,交通闭塞,当时陕北4万平方公里的土地上,人口只有40多万,这些对于减员极大,装备极差,亟须扩红筹款红军来说难度非常大。

面对国内日益加深的民族危机和陕北苏区的发展窘境,中共中央于1935年12月17日—25日在陕西安定县(今子长县)瓦窑堡村召开中央政治局会议。这就是著名的“瓦窑堡会议”。它的重要意义自不必说。也就是在这次会议上,党中央做出了东征山西的决定。

党中央为什么选择东征山西呢?会议之前征求了军团领导及有关方面意见。当时提出了四种不同的意见。第一种意见是:离开陕北,到陕南发展;第二种意见是:确保陕北,向西发展,在西北地区创建新的苏区;第三种意见是:立足陕北,向北发展,争取国际援助;第四种意见是:死守陕甘苏区。针对上述四种不同意见,毛泽东审时度势、高瞻远瞩提出了第五种意见。即:巩固陕甘苏区,东渡黄河,创建吕梁山革命根据地。毛泽东认为,山西地理位置适中,在军事上、政治上都有重要的战略意义;山西地广人稠,财力物力充裕,便于扩红筹粮;红军东征山西,可以调动入陕的晋绥军,减轻对陕甘苏区的压力;把主攻目标放在山西,有利于我党对东北军和西北军的统战工作。而在此期间,阎锡山正与日本人勾结,攻阎无论是从政治上还是军事上都对我党有利。经过反复讨论,最后统一了思想,做出了东征抗日的伟大决策。

挥师东进

初春时节,黄河水势滔天,河东岸晋军在北起河曲、保德,南到永和、大宁近千里的黄河沿线,修筑高碉、暗堡一千余个,共组织了三道防线,仅河防一线总兵力达四个独立旅之多。同时还实施其“政治防共”“民众防共”的防范措施,依托地形划分为6个防区,企图依靠黄河天险,阻止红军东渡黄河进入山西。

再大的困难也吓不退英勇的红军,按照党中央毛泽东既定的“抗日反蒋,渡河东征”的战略方针,1936年2月17日,中华苏维埃人民共和国中央政府和中国人民红军革命军事委员会联合发表了《东征宣言》,庄严的发出了“为实现抗日,渡河东征”的战斗号令,拉开了东征序幕。

2月20日,夜色中的黄河低吼着,即将见证中华历史上重要的时刻。晚8时,冲锋号吹响红一军团突击战士跃上两只小船从陕西绥德县沟口村向对岸冲去。突击战士过河后,迅速抢占碉堡,扩大突破口,控制滩头。红十五军团因抬运船只途中遇到意外困难,9时从清涧县河口强渡黄河。拂晓时分,黄河游击师一个连也配合主力渡河过来,攻入永和境内,一排在永和关山上压住阎军一个营,二排压住咀头之敌,三排攻克了马家滩碉堡,从而控制了南面敌人,保证红军顺利渡河。红十五军团迎着朝霞,沿20里长的河面在石楼县辛关、永和咀头浩浩荡荡渡过黄河。这样北从三交镇,南至马头关的二百余里河防全部掌控在红军手中。2月21日毛泽东率领总部人员赶到十五军团渡河指挥部驻地,22日清晨率总部人员从西辛关东渡,到达石楼县义牒镇。

转战永和

红军突破黄河天险后,势如破竹,分兵数路,长驱东进:一路进占义牒,围攻石楼;一路攻克留誉,进逼中阳;一路沿河北上,进袭柳林;另一路经坪地、暖泉,直扑中阳关上。一夜之间,红旗满天,杀的阎军分崩离析。

阎锡山闻讯,大为惊恐。急调驻守汾阳、孝义的独二旅驰援中阳;电令驻守隰县的203旅增援石楼。2月25日,当独二旅进至中阳县关上村、刘家坪时,陷入红1军团的包围圈中。经一夜激战,号称“满天飞”的独二旅3000余人大部被歼。增援石楼的203旅一营晋军,也在隰县西北的蓬门,遭到红15军团迎头痛击,敌营长以下官兵200余人当场被俘。

关上、蓬门大捷,红军击溃了晋军在吕梁山区设置的“中间阻碍地带”,取得了进可以攻、退可以守的战略地位,红军两大主力在大麦郊地区会师,准备东进兑九峪。3月10日清晨5时,正当晋军生火做饭,准备出发之际,红军主力突然从左、中、右三面发起攻击。晋军各部仓促应战,负隅顽抗,阎锡山急调总预队两个团从太原乘车赶来增援,又命令进据中阳、驻守隰县的部队向侧翼进击。两军从日出打到午后,一直处于对峙状态。毛泽东提出,我们已吃掉了阎军三个整团,打击敌人的目的已达到,于是红军撤出战斗。

兑九峪战斗之后,蒋介石应阎锡山的请求,从洛阳、徐州、武汉等地抽调十个师的兵力,兵分三路,入晋增援,阎锡山也积极调兵遣将,企图配合中央援晋大军将东征红军围困于晋西一隅的吕梁山区。针对这种情势,红军总指挥部于3月12日在孝义县郭家掌(今属交口县)召开了团以上干部会议,决定兵分三路,南征北讨,毛泽东和叶剑英率总部特务团和红30军作为中路军,继续转战于晋西;红15军团挥师北上,直捣太原;红1军团则南下河东,发动群众,扩红筹款,相机分兵上党,挺进河北抗日前线。

在一军团和十五军团左右两路大军北上和南下的同时,毛泽东和叶剑英参谋长率领由总部参谋、警卫人员、电台工作人员和总部特务团组织的中路军,紧紧拖着敌军在隰县、石楼、永和等晋西吕梁山一带转圈子。

东征期间,毛泽东率领红军在永和战斗和生活了13个日日夜夜,让永和这个名不见经传的小县与中国革命紧紧联系到一起,并成为中国革命史上举足轻重,值得永远纪念的地方。

在红军总部未到永和之前,永和就有红军进入。2月20日黄河游击师配合主力红军过河后,先后有多批红军队伍开进永和,并进行了大小数十次战斗,打出了威风、打出了声势,有效打击了阎军,牵制了敌人,配合了左、右路大军。好多战役被永和人代代相传,成为经典。

永放光芒

红军东征对中国革命产生了深远的影响。东征胜利的意义,毛泽东在1936年5月14日至15日于延川县大相寺召开的中共中央政治局扩大会议上做了高度概括,即“打了胜仗,唤起了民众,筹备了财物,扩大了红军。”

红军东征从2月20日起,到6月中旬红三十军最后西撤,永和一直是红军东征的主战场之一,永和在红军东征史上具有重要的历史地位。

永和是红军东征首选的重要占领地。东征山西决策后,永和成为毛泽东首选的占领要地之一。他在2月18日《关于红军作战命令》中提出“占领吕梁各县,首先占领石楼、中阳、永和等县……在东岸建立临时根据地。” 永和是红军东征回师陕北的决策地、实施地和指挥中心。1936年4月,红军东征敌我形势发生了很大变化,如何抉择成为党中央毛主席的当务之急。也许是受到永和乾坤湾黄河九曲回旋、静水深流,积蓄力量的影响;也许是受到永和人纯朴厚道、与世无争,于无争中而争等哲学思维的影响,毛泽东在永和县将“渡河东征、抗日反蒋”的方针,改变为“回师西渡,逼蒋抗日”策略。西渡决策作出后,毛泽东一连发出几道命令,组织红军南路、北路、中路,统一向永和集中,由永和回师西渡。永和是逼蒋抗日的起始地。从5月2日开始,红军各路陆续集中到黄河岸边,分批次从永和的于家咀和铁罗关渡河,至5月5日全部返回陕北的延川地区。同日毛泽东以中国红军革命军事委员会的名义发表了《停战议和一致抗日通电》,即著名的《五五通电》。标志着我党内外政策开始由“反蒋抗日”向“逼蒋抗日”转变。由此可见,永和在红军东征,甚至是在整个中国革命中地位的重要性,是永远值得纪念的地方。

总之,红军东征作为第二次国内革命战争的最后一战,意义重大,为促进抗日民族统一战线的形成以及推动抗日救亡运动的发展起到了不可磨灭的作用。

沧海横流显砥柱,万山磅礴看主峰。85年前的红军东征,让我们党走到了时代的最前列,成为抗日救亡的中流砥柱,85年前的永和,与红军东征、与中国革命紧密相连,作出了突出贡献,今天在永和这块红土地上,追寻革命先烈的光辉足迹,令每个人都激情涌动,斗志昂扬;追忆东征历程,让我们牢记为人民谋幸福,为中华民族谋复兴的初心使命,发扬东征精神,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进!

红军东征永和纪念馆简介

1936年2月20日至5月5日,毛泽东、彭德怀率领“中国人民红军抗日先锋军”东渡黄河,征战山西。毛泽东在永和先后战斗生活了13个日夜,将“渡河东征,抗日反蒋”改变为“回师西渡,逼蒋抗日”,为促成抗日民族统一战线奠定了坚实的基础。红军东征是中共党史和军史上一件具有重大意义的壮举,不仅在山西播下了革命的火种,推动了抗日救亡运动,而且使陕甘苏区得到了巩固和发展,把中国革命的大本营牢固地建在陕北。

1972年,为了真实地记录这段历史,永和县在乾坤湾乡东征村建设了红军东征永和纪念馆,经多年维修扩建,目前纪念馆占地7000平方米,由毛泽东路居、五个展厅、廉政教育基地、毛泽东诗词碑林四部分构成,先后被确定为山西省爱国主义教育基地、山西省党史教育基地、临汾市党员教育基地和临汾市廉政教育基地等。开馆以来,共接待200万余人次。2015年被确定为山西省红色精品线路之一。近年来,永和县着力打造全省文旅产业融合发展“品牌县”,依托红军东征永和纪念馆,大力发展红色文化,精心打造传承红色基因的“初心课堂”,随着对红军东征永和纪念馆建设和宣传力度的加大,纪念馆正逐渐成为全省乃至全国红色旅游的重要景区。

图片由永和县委宣传部提供

责任编辑: 吉政