让“粮田”变“良田”

——襄汾县建设高标准农田发展智慧农业释放新动能

耕耘沃野

风吹麦浪

无人机作业

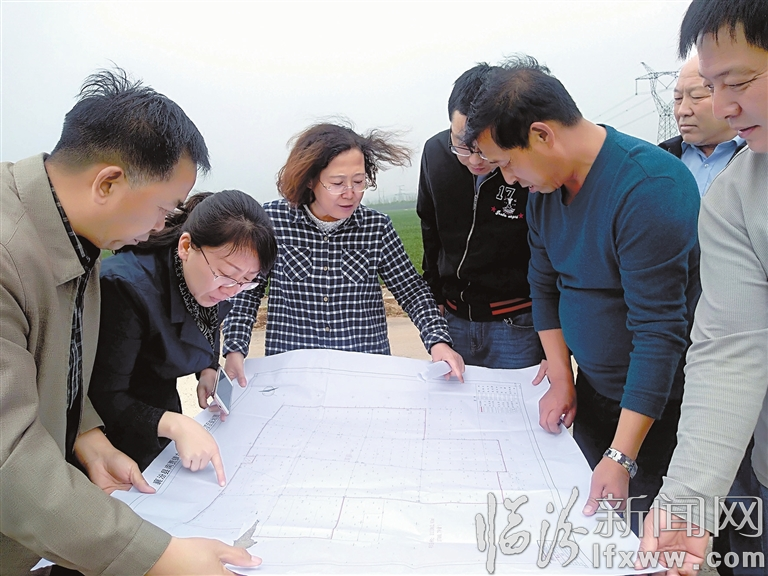

规划建设

智慧平台

先进设备

大数据监测平台

建设施工

重整田畴

临汾新闻网讯 守住“谷物基本自给,口粮绝对安全”战略底线,耕地是基础。我省把高标准农田建设作为“三农”领域硬任务列入省委贯彻中央1号文件和乡村振兴战略规划中,让“旱能灌、涝能排”、稳产高产的高标准农田成为夯实粮食丰收安全的基石。

襄汾县认真贯彻落实习近平总书记“藏粮于地、藏粮于技”战略思想,紧扣保障粮食安全这一核心,把高标准农田建设与农业产业高质量发展相结合,走推进粮食安全、生态保护与助力乡村振兴互促共进的路子,坚持13年如一日建设、管理、养护,为粮食丰产优产打下坚实基础,织就了现代农业锦绣图。

立冬时节,秋收冬种,汾河岸畔的襄汾县,田野广袤、机器轰鸣、人群穿梭、收种有序,一幅幅沃野欢歌如诗如画。这个农耕文明源远流长的文化大县,而今,通过高标准农田建设项目,重整田畴,耕耘沃野,希望的田野上正焕发出强大的生机与活力。

高起点规划

绘制“良田”美好前景

“在面朝黄土背朝天的传统耕作模式年代,全国高产的理想标准是跨黄河600斤、跨长江800斤,如今高标准农田和现代化技术手段使种地更精细化,不仅增产增收,还降低了人力成本,提高了工作效率,玉米亩产超过2000斤,小麦亩产也超过1500斤。”襄汾县委联系专家、市高层次人才、襄汾县南贾高升玉米种植专业合作社理事长郭高升谈到农田的变化时说,“农业生产彻底告别了过去‘人有力、地无力’的历史,这是过去想都不敢想的事!”

襄汾县总面积1034平方公里,辖13个乡镇、242个行政村、50万人口,90万亩耕地。

把全县90万亩靠天打粮的耕地,变为旱涝保收、高产稳产的良田,一直是历届县委、县政府谋划和落实的重大课题,也是襄汾人民长期坚守和践行的责任。

为了这份坚守和责任,襄汾县坚持粮食安全党政同责,坚决扛牢粮食安全责任,出台《襄汾县高标准农田建设规划》,明确总体思路、建设目标、重点任务、建设标准、建设内容和建后管护,集中力量打造旱涝保收、稳产高产绿色生态农田。制定了“135”工作思路。“1”就是贯彻“藏粮于地、藏粮于技,实现旱涝保收、高产稳产”这一战略思想;“3”是坚持政府主导、群众主体原则,核心区建设坚持技术前沿原则,坚持专业人做专业事的原则;“5”是通过实施高标准农田建设,实现粮食生产规模化程度、智慧化程度、机械化水平、组织化标准化程度、资源综合利用率“五个高”。

为了这份坚守和责任,全县严守耕地红线,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”,采取强硬措施,排查设施用地7662块9116亩,以雷霆之势开展土地执法,3年累计拆除非农、非粮设施163处1316.7亩。

为了这份坚守和责任,连续13年申报和建设高标准农田建设项目,用足政策、发展自己。2011年以来,共建成高标准农田42.3万亩,加上今年正在实施的4.7万亩和明年储备的3.02万亩,总量达到50万亩以上,占全部耕地的56%,是全省平均水平的2倍,在全省首屈一指。保障了粮食播种面积长期稳定在120万亩以上,年产量达到5亿公斤左右,占全市的四分之一,稳稳拿下全省第一产粮大县、全省小麦粉加工第一县的桂冠。

高质量建设

筑牢“粮仓”坚实基础

在汾城镇定兴村高标准农田示范区,一片片平整的农田向远处绵延,灾后抢种的小麦冒出了绿油油的新苗,“巴掌田”变成了开阔平整的“大块田”,田埂垄沟、碎田边界、尾水沟渠、田间道路得到平整复垦,高标准农田建设这支“画笔”在低产田画出了高产画卷。

这是全县充分尊重群众意愿,站在农业发展前沿布排项目,打造的放心工程、优质工程、样板工程。通过实施高标准农田建设,全县努力实现粮食生产“五个高”:

规模化程度高。大片农田成为高产田、稳产田,设施装备整体水平大幅提升,带动了种粮大户、合作社、家庭农场等新型经营主体开展农业生产托管的积极性。目前全县69家经营主体已托管耕地63万亩。

智慧化程度高。把病虫害物理防控、节水节肥节药一体化、土壤水分自动监测、农产品溯源等先进技术植入高标准农田建设,结合数字技术,建立气象、土壤、虫情、墒情等物联网大数据平台,实现了灌溉、施肥、用药等方面的智能化、精准化,节水率达到40%以上,化肥利用率提升到30%以上,农药减量达到1%,为现代农业可持续发展插上腾飞的翅膀。

机械化水平高。规模化经营,直接带动了机械化发展,施肥播种一体机、植保无人机、收获秸秆还田一体机、深松机、打捆机、粮食烘干机等机具得到了最大程度的普及应用,带动全县粮食生产机械化率达到97.5%。

组织化标准化程度高。采取“企业+种植专业合作社+科研与技术推广+农户”模式,统一供给种子、统一技术服务、统一组织收购,优质小麦良种覆盖率达到了100%;“小麦氮肥后移延衰高产栽培”“玉米叶龄管理高产栽培”等8项先进适应技术的推广应用,带动了有机、绿色农产品认证,为建设国家级粮食生产“三品一标”基地奠定了坚实基础。

资源综合利用率高。运用PPP模式,引进上海林海生态有限公司,投资4亿元,上马有机废弃物县域全量化处理资源综合利用项目,投产后年处理秸秆9万吨、畜禽粪污26万吨、餐余垃圾1.6万吨、污水处理厂污泥6000吨,年产生物天然气2000万方、有机肥6万吨,年可减排二氧化碳3.5万吨、氮2641吨、磷340吨,为有效改善农村人居环境、治理农业面源污染、补充能源自给、促进碳中和提供了可复制的独特模式和经验。

高水平运作

托起“粮农”增收新希望

“智慧农业通过云平台、大数据、物联网为今后农产品产前、产中和产后全过程提供科学可靠的决策和管理依据,真正实现科学种田。”在定兴村高标准农田示范区,民营上市公司河北润农节水科技股份有限公司总经理刘立智正在向记者介绍设立在此的智慧农业大数据管理平台。

这是襄汾县充分运用市场化手段,推行工程总承包(EPC)模式,引进上市企业河北润农节水科技股份有限公司,开展的高标准农田智慧农业项目。它是通过无线通讯、大数据、物联网和云计算等手段对农业整个产业链进行升级和管理。可以有效助力农业种植园区实现智慧化改造,助推产业园区实现数字化精准种植水肥一体化管理和病虫害预报与防治,同时通过农产品质量追溯,打造农业全产业链数字化和数字农业的集群化,快速形成数字农业产业规模效益、数字农业品牌优势,全面提升数字农业和智慧农业的产业、区域竞争力,这是助推产业升级的必由之路,极大地促进了高标准农田建设的稳步推进。

在这里,孢子捕捉仪、虫情测报仪、害虫性诱监测仪、气象站等监测设备一应俱全,可实时监测采集分析大数据,及时掌握作物生长状况、预警预报,并适时采取相应措施。

在此基础上,农业生产委托服务组织实现了规模化经营,激活了乡村农业元素,发挥了政府功能,促进集体经济发展,实现小农户和现代农业发展有机衔接,蹚出了襄汾现代农业高质量发展新路子。

粮田变良田,农民心里甜。眼下,襄汾县高标准农田建设仍如火如荼,抢抓时间、紧盯工期、严把工程质量,夯实农田基础条件,提高土地效益,在这片丰饶的土地上,现代农业有看头、农业农村有奔头,勤劳勇敢善良的襄汾儿女,正以打造临汾市“主食厨房”为己任,继续续写襄汾现代农业发展新篇章。

记者 卫博 郭栋梁

图片由襄汾县融媒体中心提供

责任编辑:姚建