桑峨牡丹园

产业集聚区

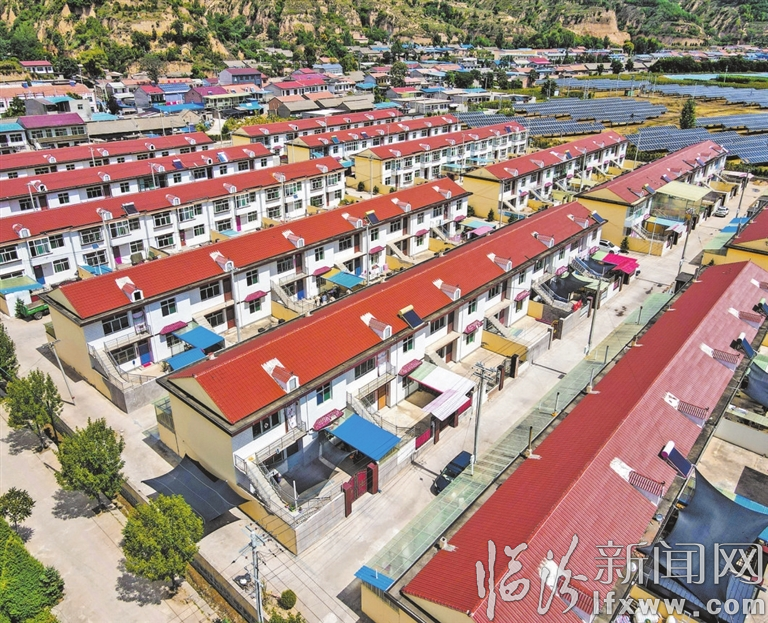

新农村

文旅融合

日光温室大棚

特色民俗

光伏产业

临汾新闻网讯 从吉县县城出发向东北方向,宽阔整洁的公路一路蜿蜒向前,进入屯里镇,省级生态村、省级文明村、国家森林乡村、牡丹文化村、产业集聚区,沿途所见令人赞叹不已。路边古朴典雅的特色民宿自成风景,远处连绵成片的大棚和光伏,在冬日阳光下熠熠生辉,一幅幅振奋人心的乡村美景徐徐展开……

近年来,屯里镇坚持以党建引领为乡村赋能,以高效农业助农民增收,以产业集聚促发展提质,立足实际,精准发力,凭借优越的产业和区位条件,以农业综合开发区建设、新型能源产业区建设、生态旅游康养区建设为目标,全力打造乡村产业新引擎,激发乡村发展新动能,推动一二三产业融合振兴实现乡村振兴。

一产关键词 【提质增效】

行走在冬日的大地上,处处都能感受到这里蓄势待发的热望,深耕优势产业、推进产业融合,一二三产业融合发展方兴未艾,打造特色小镇正驶入快车道。

在五龙宫村大棚蔬菜基地,辣椒大棚已采摘一空,白菜棚里洁白嫩绿的大白菜一棵棵饱满挺立。五龙宫村支部委员张珍霞正和村民收获西蓝花,“这是我们首次种植西蓝花,是根据订单试种的,因为我们的有机蔬菜品质稳定,经销商为我们带来市场信息,建议增加种植品种。”尝到订单农业“甜头”的张珍霞乐得合不拢嘴,因基地并没有种植西蓝花的经验,之前她还一直很忐忑。

五龙宫村新鸿蔬菜专业合作社成立于2013年,因地制宜发展“山地杂粮、川地蔬菜”,实行“合作社+基地+农户”的经营模式,其有机蔬菜在市场上供不应求。合作社原有500余亩的露天蔬菜,2019年发展日光温室大棚,目前拥有占地100余亩的75个大棚。2020年5月,屯里镇绿色农副产品直销店在吉州新城开业,依托新老渠道,每年有近500万公斤的特色农产品从合作社源源不断运出,年纯收入达到110余万元。“我以前在吉县打工,每年吃了用了到年底也就能攒1万块钱。现在不用东跑西颠,在家门口干活,既能顾了家,每年还能挣2万多元。”村民孙保香高兴地告诉记者。

五龙宫村在推进产业融合中,还发展了“玉露香”梨产业扶贫园区经济林套种旱地辣椒等蔬菜的种植模式,推动绿色观光、田园采摘活动开展。在吉县县委、县政府和屯里镇的支持下,吉县对口扶贫企业东方电气集团在2020年10月为合作社投资建设了冷藏库,解决了蔬菜储存难题,增加了集体和个人收入。

距五龙宫村5公里的桑峨村,一座紧邻蔬菜大棚占地十余亩的现代化一体式半智能厂房,于2020年10月竣工投产,吉县桑峨谷泉农副产品销售有限公司负责人张皓林介绍说,这是为了扩大加工规模,带动更多农户致富,在原有厂房基础上扩建而成的,现达到年产辣椒酱800万瓶的规模。2018年10月,公司推出阜佳禾牌石碾辣椒酱,一经上市,便以其原生态特色在市场上广受消费者好评。“在传承百年古法制作工艺下,石碾碾压出的辣椒酱光泽诱人,入口难忘。”张皓林颇有些自豪地说。

作为屯里镇推进一二三产业融合,打造特色示范乡镇,实现乡村振兴的一个缩影。桑峨谷泉农副产品销售有限公司创建于2018年,企业种植区域内生态优美,森林覆盖率高达90%,木耳、蘑菇、羊肚菌、药材等野生植物资源丰富,苹果品质绝佳,小米远近闻名。现在,以地标和滋养村庄的泉水命名的“桑峨谷泉农副产品”品牌影响日益扩大,一瓶瓶小小的辣椒酱,一件件绿色土特产,从田间走向市场,从乡村挺进都市,村民的腰包越来越鼓,百姓的日子也越过越甜蜜。

“乡村振兴的秘诀,就是要带领党员群众听党话、跟党走,要有信仰、干实事。我们深入实施‘党建+’工程,高标准打造‘党建+乡村振兴’‘党建+产业发展’‘党建+社会治理’‘党建+环境提升’等‘党建+N’示范工程,发挥引领辐射作用,构建农村党建示范高地,形成片区特色产业链,促进党建力量下沉。”在发挥把方向、谋大局、定思路、促落实关键作用上,屯里镇党委书记王君宏这样表示。他经常鼓励农村党员干部:“大家要有本事带领党员从文件、政策中找思路、找办法,对照解决村里实际问题,着力促进一二三产业融合,将党建引领作用构建到各个经济增长点。”

“以生态保护为基础,以绿色加工业,特别是农副产品加工、清洁能源等的研发生产为主导产业,以山西特色优质农业和休闲旅游业为延伸产业,以美丽乡村建设为特色,打造集生产、生活、生态于一体,具有辐射带动作用和典型示范效应的产业特色小镇。”在屯里镇党委副书记、镇长窦亚东的笔记本上,工整记录着这样一段话。窦亚东告诉记者:“立足总体规划,我们一产发展思路是优化农业产业结构,做强现代农业,推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农,发展智慧农业,提高农业信息化水平。”

在屯里镇党委、政府的正确领导下,全镇各村干部群众勇于创新、苦干实干、积极作为,绘就了各具特色的乡村振兴画卷。

在整合一产优势产业中,屯里镇苹果种植面积已达到10000余亩,苹果年产量达到1.5万余吨,产值达8000余万元。为解决苹果储存问题,助力群众增收,屯里镇建设防雹台、四村联建果库,保障全镇苹果产量、质量趋于稳定。蔬菜种植面积2100亩,年产量2万余吨,产值924万元。五龙宫蔬菜种植业,除在临汾尧丰市场稳定销售外,在河北、河南、陕西等周边地域也逐步扩大销售范围,成为全镇蔬菜标杆产业。小杂粮种植面积5620亩,年产量1.4万吨,产值850万元。在建设高标准农田3000余亩的同时,完成“玉露香”梨种植面积3500亩,盛果期后年产量将达8000余吨,预计增加产值7000余万元。当前,屯里镇调动全镇力量拓展销售渠道,搭建了蘑菇、木耳、老汤肉、辣椒酱、小杂粮、蔬菜等特色农产品网络销售平台,全镇基本形成“沿川蔬菜山上果,有机杂粮全覆盖,加工销售一体化”的特色产业链条。

二产关键词 【产业集聚】

今年7月,吉县品牌“谷海轩”食用油系列产品首次投放市场,并成功在订货会上签下首批价值800余万元的大单。“谷海轩”品牌由山西吉美御坊科技有限公司打造,公司创立于屯里镇的产业集聚区内。目前,在产业集聚区内落户的吉美系列企业还有山西吉美康食品科技有限公司、吉美鲜生物科技有限公司、吉美本草生物医药有限公司、吉美厨食品科技有限公司,当前,以产业集聚区为龙头的项目建设正按下快进键。

“谷海轩”品牌创始人牛强是吉县石家庄村人,17岁时外出打拼,2020年回乡探亲时得知吉县大力实施产业集聚区开发建设后,他投资5000万元在产业集聚区创立公司。牛强告诉记者:“之所以选择回乡创业,目的就是为了改变家乡,为家乡建设出一份力。”目前,“谷海轩”食用油已打入华北、东北的各大市场和商超。这款具有鲜明“吉县制造”印记的特色产品的走俏,意味着“山西吉美”区域公用品牌系列产品正式走向市场。

吉县产业集聚区坐落在屯里镇区域,东至五龙宫村、西至回宫村,核心区以太度村为中心,辐射309国道两侧。产业集聚区落户屯里镇,为该镇注入了新的生机与活力。记者在产业集聚区看到,一座座拔地而起的标准厂房,一条条四通八达的大道,将生机勃勃、欣欣向荣的热烈气氛向四周扩散开来。

围绕吉县产业集聚区建设,镇党委书记王君宏带领屯里镇抢抓机遇、应势而谋,对二产进行了鲜明定位:以党建为引领,牢固树立以人为本的发展理念,从群众的根本利益出发谋求发展、促进发展。通过“党支部+合作社+农户”“党支部+公司+农户”“党支部+公司+合作社+农户”等方式,由镇党委牵头,农村基层党组织积极配合,充分发挥好党组织的“三大作用”,不断引进龙头企业和合作社,盘活闲置土地和资源,辐射带动广大党员及群众,千方百计发展产业,全力服务产业集聚区建设,推进产业集群成链,促进产业集聚发展,培育引导全镇中小加工企业(工坊)规范发展,推进加工副产物综合利用,增加经济总收入。

屯里镇在服务产业集聚区项目建设中,持续优化营商环境,配合开展污水管线、燃气管线等的征地拆迁工作,确保项目工程如期进行。促进煤矿、光伏发电、风力发电、生物质发电等正常运营,支持王家河、明珠、回宫等村依托煤矿、洗煤厂、中石油等企业,加快推进商贸物流业的发展。同时,成立工作组,确保隰吉高速、陕湖线输电线路、沃丰能源燃气管线、回宫LNG加气站等工程正在建设之中。

记者在集聚区了解到,2021年产业集聚区签约项目7个,总投资额7.2365亿元,已开工项目5个。道路桥梁方面,区内吉美大道已建成使用,吉康大桥正在加紧建设,年内能够实现顺利通车,吉美厨大桥正在规划设计。区内规划建设标准化厂房6个,目前已经开工4个,其他电、气、网、暖等“九通一平”基础设施正有序建设。

处于集聚区中心区域的太度村,已具备特色小镇的雏形。在太度村“两委”持续奋斗、久久为功的扎实推进下,引进完成了吉县金智农业光伏有限公司、山西天惠聚源能源有限公司和垚鑫生物质发电公司等清洁能源企业入驻,建成了总投资3亿元、占地560亩的30兆瓦农光互补发电站和2×60兆瓦生物质发电厂。村民通过从事技术务工、物料供应、劳务服务等,全村26人有固定工资收入。村委还对接山西达明一派食品有限公司,探索了“企业+产业项目+农户”的帮扶带动新模式,农民供应果汁原料,销售苹果、胡萝卜、南瓜等,户均年增收3100元。

产业集聚区发展服务中心主任张国平表示,今后将不断突出功能完善,提升配套能力,全力协助企业投产达效,并以更优质的服务吸引更多企业入驻,努力打造高质量发展的增长极和经济发展的新高地,让“山西吉美”这一品牌成为吉县产业发展的新名片!

镇长窦亚东说:“随着产业集聚区的不断发展壮大,将会极大地延伸本土产业发展链条、带动服务业蓬勃发展、促进农民就业增收,相信不久的将来屯里镇一定会进入乡村振兴高质量发展的快车道。”

三产关键词 【配套服务】

“老百姓‘钱袋子’鼓了,生活环境和党委政府的服务水平也要提升。”王君宏告诉记者,“去年,我们提出了打造‘未来农村生活示范样板’的目标,通过确定三产发展思路,大力推进补齐基础设施短板,改善农村人居环境,完善提升生活性服务业,健全生产性服务业,优化产业综合服务,发展休闲农业和乡村文化旅游,建设数字乡村,不断提升老百姓的物质和精神生活品质。”

在309国道旁,一座屹立在大山脚下,一条清澈的义亭河旁,一个三季有花、四季常绿的牡丹文化园近年声名鹊起。它就是屯里镇桑峨牡丹园。

“我有一个愿望,就是让桑峨村牡丹文化和生态康养游人人皆知、家喻户晓。”桑峨村委会副主任逯吉平利用各种机会宣传家乡,带领记者参观桑峨村牡丹园时,从景观规划设计到栽植牡丹品种,他了然于心、如数家珍。

2016年,桑峨村引进大型地面光伏项目,流转土地580亩,利用光伏覆盖空隙地种植油用牡丹,花做茶、籽榨油,综合发展。依山而建的牡丹园,种植上百种观赏牡丹和芍药,每年5月,各色花朵次第开放,香气袭人。沿着园间小路来到义亭河旁,经过小桥进入一片小树林,小树林外是移民新村,牡丹园带来的客流繁荣了村民的农家乐。在山脚下沿河信步而游,只见采摘园、垂钓园、儿童游乐园、素质拓展基地、网红桥错落分布。清晨寻幽探胜,呼吸着花香、沐浴着朝阳,耳边是林间鸟鸣清脆婉转,难怪有游客留言说:“好一个‘世外桃源’!让人直把他乡做故乡,寄托一腔乡愁,沉醉不愿归去。”

桑峨村“两委”在发展三产融合中,围绕乡村休闲旅游、野外拓展体验、特色农产品加工、现代农业观光等产业形态,高标准打造乡村旅游产业。目前已建设有桑峨牡丹园、明清院落、北沟生态区、南山徒步区、垂钓园、滑草、水上乐园、烧烤露营、沿河休闲观光步道、采摘园等休闲娱乐设施和场所。牡丹园内分为新能源生态旅游基地和观赏牡丹园两大园区,开创了山西“油用牡丹+光伏”的“农光互补”新模式,成为县域最大的农光互补新能源生态旅游基地。2020年,桑峨村获得国家第一批“国家森林乡村称号”荣誉。曾经一无所有的桑峨村,正带着村民们大步走上振兴路。

在屯里镇,同样跑出融合发展加速度的还有与桑峨村一路之隔的太度村,太度村是全国文明村、全国民主法治建设示范村,太度推行的“三五治村”模式被全市推广,成为全县、全市乃至全省乡村治理的典范。太度村门楼、古戏台、石窑院等建筑保存完好,保持着晋西南黄土高原河川地带村落的典型风貌,村风民风淳朴,德孝文化根基颇深。

在太度村委会办公室的墙上有两行醒目的大字——“一言一行不忘公仆形象 一举一动常思百姓冷暖”。近年来,太度村突出党建引领作用,全面推行“支部+”发展方式,探索集体经济多元化发展模式,推动集体经济快速发展。2014年,太度村在全县第一个建起“村德村史馆”,老党支部书记周吉祥义务担任讲解员。在馆内,他对家乡的热爱同桑峨村委会副主任逯吉平如出一辙,“让更多的人了解太度,提高太度村的知名度,让太度一天比一天好。”

太度村在屯里镇一二三产融合产业特色乡镇建设中,以特色小吃、大碗茶、土特产、院落休闲、儿童游乐、趣味活动、主题泥塑、民俗体验、大槐树祈福等文旅体验为主,打造了“厚川味道体验地”。当前,太度村正在谋划推进全面升级。村党支部副书记李锦全带领记者走进村中,他指着新落成的中央大道告诉记者,大道直抵那棵远近闻名的千年古槐,村落外围是循环车道,中央大道是人行步道,供游客漫步游览。“我们村已累计接待游客16万余人,带动村民增收300余万元。”

李锦全还介绍说,当前聘请了知名团队规划建设民俗小院,打造旅游特色配套产品,把“厚川味道体验地”与人祖山、蔡家川休闲度假康养体验园、农副产品加工利用园“抱团”融入全域旅游总体布局,吸引人才返乡创业,吸引更多社会资本的投入,丰富乡村旅游内涵,持续增加群众和集体收入。

屯里镇突出全域旅游屯里板块,挖掘厚川德孝文化、古老人祖文化、丰收农耕文化,发展壮大乡村民俗文化旅游产业,开发了太度村乡村旅游,桑峨村休闲农业,窑渠村美丽乡村,人祖山、蔡家川度假等一批乡村旅游名胜区,游客数量连年增加,每年带动直接经济效益2000余万元。结合厚川特色,在屯里村、窑渠村等周边村庄组织村民经营民宿、美食、特色产品等配套服务,推动全镇旅游业蓬勃发展,带动群众致富。

“小镇不小,要打造鲜明特色,持续推进发展,我们就要结合实际,融合农村一二三产业,做强一产、做优二产、做活三产。”窦亚东信心满满,“下一步,我们将按照全县‘1+X’的产业发展格局,在全镇全面推行‘一村一品一主体’,发展优势产业,培育新兴产业。同时盘活对接好产业集聚区,以山西特色优质农业和休闲旅游业为延伸产业,以美丽乡村建设为特色,打造具有辐射带动作用和典型示范效应的产业特色小镇,树立吉县乡村振兴的新样板!”

记者 郑红卫

本组图片由吉县屯里镇提供

责任编辑:姚建