“唐城”探古

——寻访翼城县唐城村

翟铭泰 图/文

崇山,俗称塔儿山。夏代以前曾名狄山、唐山。位处于翼城、曲沃、襄汾、浮山、尧都五县(区)交界处。登临山巅,四周俯瞰,莽莽田畴间帝尧时代的遗迹星罗棋布,所呈现出的尧文化一脉相连,荡气回肠。

一个叫“唐城”的村落,就坐落在崇山南麓。唐代魏王李泰《括地志》记载:故唐城,在翼城县西二十里,为尧裔子所封者也。《诗经注解》也云:唐国,本帝尧旧都,在禹贡冀州之域……周成王封弟唐叔虞为唐国。

查阅国家出版的各类权威性大型辞书,其记载更为明了,现罗列如下:

《辞海》:唐,古国名,相传为祁姓,尧的后裔,在今山西翼城西,为周成王所灭,后来作为其弟叔虞的封地。

《辞源》:唐指唐尧,即陶唐氏,或诸侯国名,今山西翼城县西有古唐城。

《汉语大辞典》:唐指西周诸侯国名,周成王封弟叔虞于唐,今山西翼城县西有古唐城。

《汉语大字典》:唐为古国名,相传为祁姓,尧的后代,在今山西翼城西,为周成王所灭,后作其弟叔虞的封地。

《中国历史大辞典》:唐为“商代方国,祁姓,相传为尧之后裔,都今山西翼城县西唐城村,为周成王所灭。封其弟叔虞于此。都今山西翼城县西唐城村。”

无独有偶,各类志书也有类似的记载:

《通志·都邑略》:晋都唐,谓之夏墟,大名也,本尧所都,谓之平阳,成王封母弟叔虞于此,初谓之唐,其子燮父始改为晋,以有晋水出焉,其地正名翼,亦名绛,而平阳者是其总名。

《山西通志》:翼城县唐城,南十五里唐城村,丹朱所封都也。

《平阳府志》:翼城,古尧始封国。虞封尧子于此。夏商因之。周唐乱,周公灭之,成王封弟叔虞于此,是为唐叔。又云:唐城村,丹朱封地。

《翼城县志·城邑》载:故唐城,丹朱封唐侯时所都,在房陵之右,今名唐城村。

古时,唐城村建有供奉帝尧和丹朱的庙宇。明英宗年间,累官副都御使的朱鉴在山西左参政任上曾巡抚山西平阳,来到翼城游历凭吊故唐城,咏有诗:

覆釜峰高瞰北流,唐城雉堞倚山洲。

国中帝子今何在,物换星移万古秋。

一个阳光明媚的夏日,我慕名走进唐城村,留存至今的遗物无不让人感悟到这个村落的古老与沧桑。

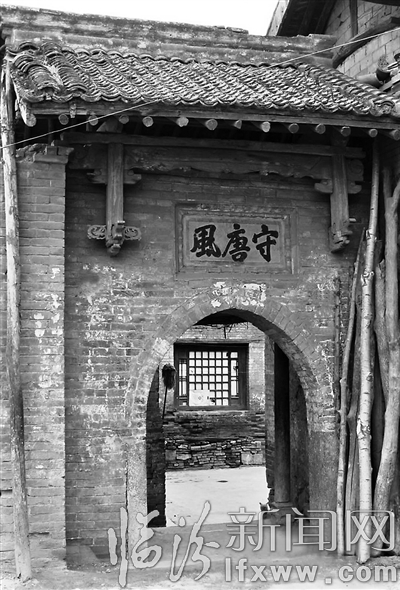

村东头有一座古老的门楼,门楣上镶嵌着“守唐风”三个古朴的篆字。来到村西头,有一道斜坡很宽阔,也很苍凉。上了年岁的老人说,这里就是当年尧王的儿子丹朱与一班群臣赛马的地方,自古以来就叫“丹朱赛马道”。早在新中国成立前,附近的小绵山每年三月三庙会时的赛马,就是当年流传下的习俗。

为保护和宣传先民留存的遗物,唐城村布置了一个陈列室,墙上悬挂着“古都唐城”“世守唐风”“唐虞旧都”等门额照片。 随后,一位老人将我们引进一个简陋的小院里,院里有一个马圈,老人让我们帮他用力掀开石马槽,露出了一块饱经沧桑而残缺的石刻匾额,刮去泥痕,“陶唐遗风”四个大字依稀出现在眼前,尽管岁月的剥蚀已经使“风”字显得模糊,但风虽残,韵仍存。《翼城县志·礼俗》载:

《左传》季札观周乐,为之歌《唐》,曰:“思深哉,其有陶唐氏之遗风乎?不然,何忧之远也?又《诗传》载:唐土瘠民贫,勤俭质朴,忧思深远,有尧之遗风焉。”

历史的穿透力难以想象,能让一种文化的传承经久不衰。来到翼城的乡下,散落在民间的“唐风”“守唐风”“世守唐风”“固守唐风”的门额俯拾即是。即便是在今天,仍有新建门楼沿用着这一“古训”。这种氛围让人们对翼城是上古时期的古唐国深信无疑。

尧受封的上古唐国,史书有不同的记载,据统计共有7说,仅有一说在河北唐县,其余皆在山西,如翼城说、平阳说、永安(今霍县)说、安邑(今夏县)说、晋阳(今太原)说等。这些地名中,晋阳实为平阳,太原称晋阳已是后来的事。依此,则唐的地望南不过夏县,西临黄河,北不越霍山,东不出翼城,比临汾盆地略大一些。依此推断,唐国是以翼城为中心,包括今曲沃、绛县、闻喜一部分,侯马市及襄汾县在内的一个广大地区,即汾浍之间。而在这一区域中,唯独翼城境内名“唐”的村落最多,仅唐兴镇陵下以西的房陵之上就有南唐、北唐、东南、中唐(已消亡)、云唐(龙唐)等“五唐村”,翼城旧志记载其为西周初年叔虞封唐时的“职官五正”之地。则若此,唐城必处于上古唐国的心腹之地。即《翼城县志》《浮山县志》所言的“合翼城与浮山县南为国的唐国”。

史载,丹朱受封有“尧封丹朱、舜封丹朱和禹封丹朱”三说,且受封之地,依次为“丹”“房”和“唐”。尽管尧、舜、禹为一个时期的人物,丹朱能享有如此的年寿吗?而在翼城的确有“丹渊”“房陵”和“唐城”。其实,这里的“丹朱”似乎已经成为“尧裔子”的代称,这也正是《括地志》所载的翼城故唐城为“尧裔子所封者也。”《翼城县志·疆域》载:

翼在《禹贡》冀州之域。尧受封于此,号陶唐。禹封丹朱于此,因名曰“唐”。今县西唐城村,其故都也。

禹不仅封丹朱于唐城,而且“唐城”也曾是夏王朝九迁其都的第一都“禹都阳城”。《孟子》一书中也言“禹避舜之子于阳城”。

台湾知名作家、人文大师柏杨著有《中国帝王皇后亲王公主世系录》,在第六部分“历代建都表”中提及夏王朝都城时曾言其九迁其都,第一任帝夏禹所居都城依次为“阳城、平阳、安邑”。在列表中“阳城”条下注明今地为“山西翼城”。先前认为文人写史多不可信。今读古文史学家丁山先生所著《由三代都邑论其民族文化》一文中所考证的禹都阳城即今翼城唐城。先生认为:

禹都阳城,阳城何在?汉以来皆于颍川求之……然以成汤卜辞金文均作成唐,易声字古或作唐例之,阳城故名当曰唐城。……更验以春秋晋国都邑,若绛若翼,若曲沃,若新田,不出汾、浍之间,则叔虞受封唐城,亦必于汾、浍间求之。故曰:唐人谓唐城在翼城西者较确。是禹都阳城,值今翼城县西,不在颍川阳翟也。禹都阳城,本在浍水流域,不独唐叔虞之都可证也。

崇山脚下的古唐城,真的是一个让人思绪难收的古村落,一个让人骋游忘怀的古城邑。

帝尧号陶唐氏,初封陶,复封唐。让我们再把目光聚焦在崇山西北麓的襄汾陶寺村时,更会感悟到唐城村人文历史的厚重,尤其是对研究上古尧、舜、禹三代的历史价值不容忽视。

上个世纪末,考古工作者在崇山西麓7.5公里的襄汾陶寺掘出了令国人惊喜、世人瞩目的城邑。陶寺遗址大型墓地中出土有龙纹盘,内壁和盘心做蟠曲状,头在外圈,身向内卷,尾在盘底中心。方头,豆状圆目,张大口,牙上下两排,长舌外伸,舌前部呈树杈状分支,颈部上下对称绘出鳍或鬣状物,似乎就是蛇与鳄鱼的结合体。鉴于陶寺遗址与帝尧时期相当,大多专家、学者推测龙纹盘应是陶唐氏氏族或部落的标志。

当历史跨入21世纪时,陶寺遗址又放射出让世人注目的光亮,在这里终于发现了大城、小城、瓮城,还有仓储区、祭祀区……近期又发现了中国最早的观象台。经考古学家和气象学专家多次验证,在观象台上瞭望崇山峰峦,可以判定一年四季的24个节令,这又佐证了帝尧钦定历法的历史实事。享有“晋国史专家”之称的邱文选先生曾撰文:《陶寺故城就是历史上的尧都平阳》。襄汾的陶寺村建有“尧都陶寺”牌楼,两侧楹联为:

凭城墙遗址观象台便知中国起源

有鼋鼓龙盘青铜器是为文明肇始

数千年来,被岁月剥蚀湮没的古都唐城以其丰富的文献记载诠释着陶寺昔日的辉煌灿烂;近数十年来,浮出地面的陶寺遗址又凭其厚重的出土文物印证着唐城旧时的绚丽年华。陶寺与唐城俨如一对孪生兄弟,它告诉世人,公元前25世纪的晋南曾有一个强大的陶唐氏部落的存在已不是神话,被历代明君视为楷模的帝尧,不再是华夏儿女心目中崇拜的天神,而是真实存在的人王,是一个既有组织才能而又富于献身精神的杰出部落联盟首领,是当之无愧的“天下共主”。终有一天,文献记载中的古都唐城会浮出地面,推开又一扇研究唐尧文化的大门,向世人昭示,5000多年前,这位陶唐氏部族的杰出首领是怎样以其非凡的卓越才能,率领其部族,德服四方,势不可挡,最终以强大的文武之道成为中原各方国的盟主,在炎黄民族绚丽多彩的史册上谱写下功勋千秋的光辉篇章。

责任编辑: 吉政