拜谒人祖山

解德辉

一座大山,以“人祖”二字冠名,本身就极具吸引力,加之披上伏羲与女娲延续香火的神话故事,又为人祖山蒙上了一层极其神秘的色彩。

己亥之年,季秋时节。相伴陈树青、刘建忠两位摄影大师,慕名走进临汾吉县,走近人祖山。时因天色渐晚,本欲入住忘忧山庄,当地朋友建言,此处窑洞寒凉,担心感冒,当晚入住吉州宾馆。翌日从县城出发,驱车前往壶口景区,观赏壶口瀑布,临近中午,途经吉县城,共进午餐后,便奔赴人祖山。

人祖山,又名庖山、风山,是中国现存最早的祭祀女娲、伏羲的场所遗址,位于山西省临汾市吉县城西北部30公里处,西南距壶口瀑布约20公里,西距母亲河黄河约5公里。据清·光绪五年《吉县志》记载:庖山:州北三十里。迤北而上,义三十里至绝顶。上建伏羲庙,塑伏羲、女娲二像。相传为庖羲氏故宫,又传伏羲始制婚姻之礼,名为人祖。一名人祖山。风山,州北九十里,大宁孔山逾南界有穴如轮,风气萧瑟,又名明孔山。山下有寺。《五代志》:吉吕有风山。人祖山主峰海拔1742.42米,景区面积达203平方公里。人祖庙是人祖山景区的核心景点,面积达45平方公里。人祖庙外墙,1938年被第二战区阎锡山的晋绥军改建为抗战防御工事,待修复后,发现其为上下三层碉堡、顶部为交通战壕的壮观军事工程。当年抗日,晋绥军曾与日寇在人祖山打过一战,仅以一个连的兵力,就击退了5000多鬼子兵的进攻,可谓历史上创造了以少胜多的辉煌战例。当时的晋绥军司令阎锡山,曾把人祖庙的偏殿——地藏殿作为临时指挥部。整个战役牺牲官兵127人,现有陵园一座,以祭祀抗日英烈。

据史料记载,人祖山体势雄伟壮观,风景秀丽多姿,植物群落丰富,使人祖山保留了原始森林的古老风貌。植被种类达94科、230属、400余种;珍禽异兽出没,已发现的野生动物达132种,其中有国家一类保护动物3种,二类保护动物14种;春夏秋冬,风光各异,绚烂多彩,变幻莫测,人祖山美景名闻遐迩,堪称华夏一绝,是集自然观光、休闲养怡为一体的绝佳胜境。

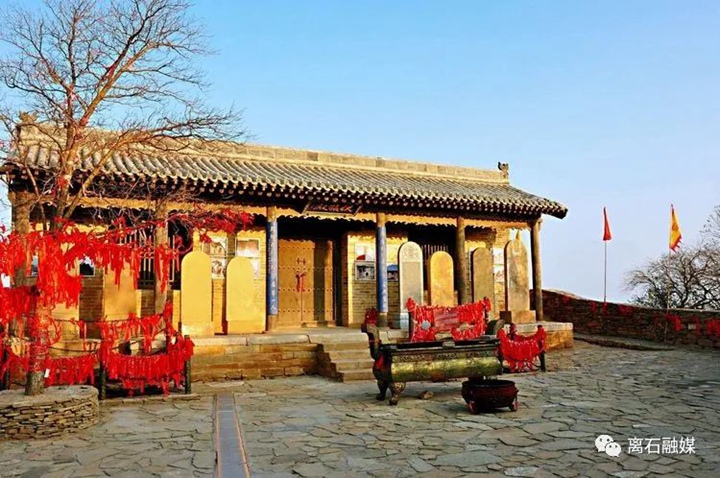

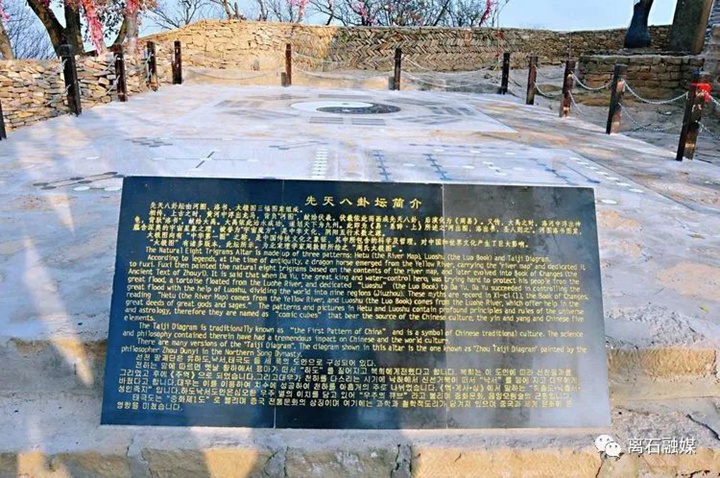

漫步高山之巅,这里有一座人祖庙宇,被称为“中华人祖圣山”。走进庙院,内有伏羲殿、娲皇宫、地藏殿、唐代石碑等。在“伏羲岩”上面,建有“庖羲宫”一座,占地面积约4亩左右。山门匾额书“人祖庙”三个大字,祧缘自山名,山名源自人祖发祥之所在。人祖者,女娲、伏羲是也。人祖殿云耸群岭主峰,西控黄河,东邀青龙,背依紫岳,南凭朱雀,兹祥瑞之地,盖古王者制宫阙殿阁取法典焉。故人祖庙古有伏羲故宫之称。后宫为窑洞式建筑,正殿门首镌刻“人文初祖”匾额,内塑有女娲和伏羲比肩而坐的神像,当地人尊称为“女娲娘娘”和“伏羲爷”。此外还有僧房、乐楼、钟鼓楼等;在“庖羲宫”西南有一块平地,名为“卧云台”,相传是女娲和伏羲成婚后避暑、休憩的地方。台上原有几块碑碣,但文字已经剥落无存。在台地中央有一个石窝,俗名“石盆”,据说是女娲和伏羲漱洗的地方;主峰东南有一片峭壁,上刻“伏羲岩”三个字,为“大清同治十三年(1874年)”所刻;另一片陡峭之石壁上刻有“舍身崖”三个字,为“大清乾隆三十五年(1770年)”所刻。可见在明清时代,人祖山也曾游人如织、香火鼎盛。走出“庖羲宫”西行,山势稍低。主峰西侧约2公里处,有一处山梁为“苇子梁”,建有一座可容纳200多人的石寨,两面为陡峭山崖,只有一面有台阶可攀,石壁上刻有(五代后晋)“天福二年(公元917年)正月十六,一州人户在此避难”等文字。主峰西侧,还有一座庙宇为“宝光寺”,建于明代万历三十二年(1604年)。距主峰5公里处,有“兀”型石嘴,高约200米左右,三面临深渊,一面山梁建162个台阶可直达庙门,俗称“高庙”。从“伏羲岩”到“高庙”沿着渐行渐低的山路行走,只见南北山谷有成片原始森林,林海中古树参天,神秘幽静,林涛起伏,景色宜人。山中还盛产蘑菇、树花、木耳等山珍,藏匿有老虎、豹子、野鸡、麋鹿等动物,不啻是黄土高原的一片“人间仙境”。早在上个世纪50年代,与吉县距离不远的石楼县出土了一把青铜“蛇首柄刀”,说明当时黄河沿岸蛇类很多,这可能是女娲选择“蛇”作为“部族图腾”的一个重要原因吧!在主峰西侧,为余脉风山,山势壮观,是一片苍茫无际的白皮松树林海。登上36个陡坡台阶,有一眼“风洞”,洞口高、深分别约5米,相传这里是女娲和伏羲“隔山穿针、结成婚姻”之所。洞有碑载,此山为“孔山”。北魏郦道元《水经注》记曰:“河水南迳北屈县故城西,北十里;有风山,亡有穴如轮,风气萧瑟,习常不止,当其冲飘也,而略无生草,盖常不定,众风门之故也。”可见,早在1700多年前,地理学家郦道元曾慕名而来过。洞北有一座“孔山寺”,当地人称之“透窟窿寺”,庙中有玄天洞、大士洞、观音洞等建筑。在娲皇宫悬崖下之伏羲岩,建有十八罗汉廊,壁嵌十八罗汉浮雕。依山壁刻题,建小庙一座,内奉玄武、观音。在娲皇宫大门前,矗立着一块天生巨石,美其名曰:“卧云石”“补天台”“娲石”。庙宇分上下两层,均有方圆石窝一组。曾有学者认为,这是伏羲仰观于天,俯察于地,产生“天圆地方”观念的表达。女娲皇帝殿与伏羲皇帝殿,属明代遭火灾后重建。两殿内都塑有二皇像。与一般庙宇不同的是:女娲殿坐北朝南,而伏羲殿则紧靠女娲殿的西山墙,坐东而朝西,两殿成九十度角相依。据说,当年人祖山属女娲领地,而伏羲是专门投奔女娲而来,因洪灾荒无人烟,兄妹俩遂通过占卜天意,结为夫妻,延续了香火。传说他们就是人类的祖先,故当地老百姓称之“人祖庙”,人祖山由此而得名。

关于女娲和伏羲“兄妹成婚”之说,这是女娲神话传说中重要内容,也是女娲对中华民族和世界人类的文明进步所做出的伟大贡献之一。他们究竟是否真“兄妹”的关系,以及“成婚”的情况等。目前学说界持有多种观点:其一,女娲和伏羲是“合烟成婚”。据唐朝李冗撰《独异志·下》记载:昔宇宙初开之时,只有女娲兄妹二人在昆仑山,而天下未有人民。议以为夫妻,又自羞耻。兄即与其妹上昆仑山,咒曰:天若遣我二人为夫妻,而烟悉合;若不,使烟散。于是烟即合。其妹即来就兄,乃结草为扇以障其面。今时人娶妇执扇,象其事也。此说虽广泛流传于西南少数民族地区,但根源在北方太行山地区,因古代人认为,西与秦岭等蜿蜒相接的太行山乃是昆仑山之余脉;西南地区此传说,是被古代从北方驱迁到南方之“九黎”“三苗”等少数民族播迁而来。其二,在晋东南太行山不仅流传女娲和伏羲“滚磨成婚”的传说,还流传“隔山穿针”结成婚姻的传说。自古以来,在晋南地区就广泛流传有“人根之祖,出在吉州”之说法。这也许正是源于吉县有一座相传为女娲、伏羲“避暑宫”圣地的人祖山。

我从吕梁山而来,怀着一颗敬畏之心,前来拜谒人祖山,寻找生命之源。行走于人祖山,我在观赏中品读,在品读中感悟,在感悟中领悟。这里的古庙、古树、古石,以及漫山遍野的人文古迹,看似无序之排列,实则充满有序之内涵;这里的绿意葱茏,苍莽绵延,层层叠叠的山峦,宛若一排排无字之书,写满了一个华夏人文始祖的诗篇。漫步人祖山,沿着一个民族文明之脉络,从终点再回到起点之思索。此刻,人祖庙内香火正旺,火光重新照亮人间。滚磨沟,穿针梁,女娲伏羲兄妹测天意而合婚。人类聚散依依,人间自有苦辣酸甜,也有离合悲欢;柿子滩,水獭坪,文明的薪火永续传承,每一件熊熊燃烧的石器、陶片,都是史书中不灭的火焰。日月交替,岁月辗转,那些从黄土中走来的人,陆陆续续又回到黄土。大美人祖山,这是人类最初的、最终的家园,也是中华民族的精神家园。在人祖山,看一棵古树,我细数时间,岁月静好,风轻云淡,看着看着,自己仿佛也成了一棵自豪的古树,带着一颗敬畏之心,在此拜谒人祖山,内心装满了快乐、幸福、悠闲与释然。天地玄黄,宇宙洪荒。此时,人祖山究竟有没有神,其实并不十分重要了,而最为重要的是,史前史后,人类朝圣的脚步从未间断,而等待、挖掘、探源,进而掀开人祖山更为神秘的面纱,也许只是一个时间问题而已。一座大山,之所以能深埋于时间的腹地,或是在文明的苏醒中隆起,是因为中华人祖圣山的基因,一直都流淌着奔腾血脉,从未改变。这究竟是一种怎样的力量,让人祖庙屹立在高峻挺拔的一岭、三山、一梁之中?我不得其解,但我深知,即使绝壁千仞、奇峰林立的峰峦,也阻止不了我拜谒人祖山的虔诚之心。

结语,附白丁小诗一首《拜谒人祖山》:

晨曦谒祖峰,古庙拱千重。

雾霭随风动,悬孤兀石松。

步轻半踮踵,祈祷话声喁。

霞渲生虚幻,期慈华夏穠。

【本文参考资料】本文主要参阅:《临汾志》《吉县志》《三晋史话·临汾卷》《山西通志》,以及散见于网络中有关人祖山的一些图文资料等。

【作者简介】解德辉,1962年生,山西省吕梁市交口县人。网名“宁静致远”。山西省作家协会会员、吕梁市作家协会会员、吕梁市文化和旅游协会理事、汾州文化研究会会员、《萧乡文学社》作家、国际摄影协会会员、吕梁市摄影家协会会员、吕梁市民间文艺家协会会员、北武当山文化研究会顾问等。喜欢访古问道,感悟山水人文,秉承“在题材选择上挖掘历史厚度,在红色文化中寻找精神高度,在现实生活中探求艺术鲜活度”之“三个度”;坚持在行走大美吕梁中,传承历史人文。1989年以来,在《学习与研究》(中央)《光明日报》《中国乡镇论坛》《山西日报》《山西经济日报》《前进》《山西工作》《山西农经》《政府法制》《山西法制报》《吕梁文学》《百年红印》(灵石)《吕梁日报》《吕梁晚报》《文化晋中》《掌上吕梁》《吕梁发布》等报刊、新闻媒体发表各类文章300余篇。出版了《红色吕梁》《印象离石》2本书,被收藏于吕梁市图书馆、晋绥兵民博物馆。《云梦风雅》一书(新华出版社)收录其撰写19篇文章;《吕梁市志》“艺文篇”,收录其撰写的《品读碛口古镇》一文。开办《行走大美吕梁》(个人)微信公众号,已发表330余篇文章。

责任编辑: 吉政