临汾新闻网讯 阅读提示

郑渊洁因写童话闻名华夏,浮山人提起他都很自豪,他的叔叔郑洪峨是大名鼎鼎的剪纸大师。而要提起他的先祖郑迎泰、郑遴泰,现在的浮山人和局外人却一脸茫然。近日,记者到郑渊洁故里浮山史壁村看到修葺一新的郑家大院和郑家家训影壁后,解开了郑家的百年之谜。

文化郑家的象征

修葺一新的郑家大院坐北朝南,经过百年风雨侵蚀的沙石旗杆底座摆在大门的两侧。在电视剧中,经常看到大户人家、富足商户门前旗杆上高挂大红灯笼,而在山庄卧铺有这样的人家绝不是等闲之辈。“这样的人家不是出了举人,就是进士。”随行的朋友解释道。

郑家的沙石旗杆底座由上下两块构成,下边的高约50厘米,方形沙石四周雕刻寓意吉祥的莲花、蝙蝠、钱币、琴棋书画等图案,上部高约30厘米,呈方形鼓石状,面上也雕刻着精美的图案,两块沙石中间有近20厘米直径的圆孔,经过雕凿的沙石结合在一起,就是一个精美的旗杆底座。在大门前左右对称摆放,虽然没有旗杆和大红灯笼、锦旗点缀,却也让仿古大门锦上添花。

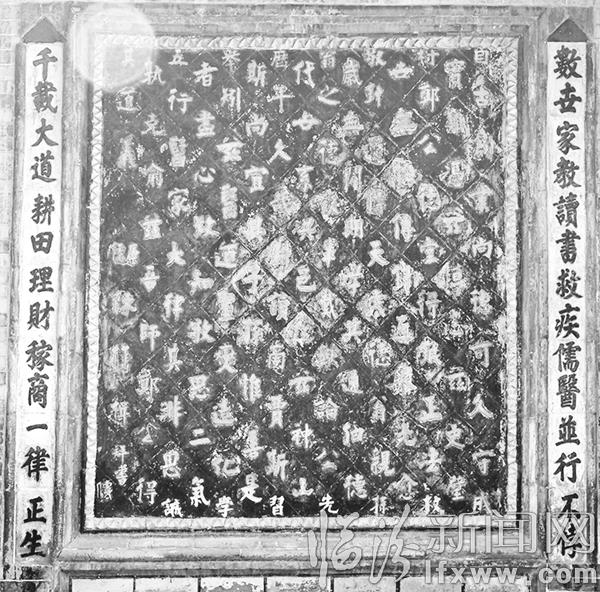

推开大门,正对的是修葺一新的影壁,一百多年前的金色仍然没有淡去。

迎泰、遴泰能文善武

“影壁上的金色字是太爷爷建造时雕上的家训,当时是用金粉描绘的。”古稀老人郑洪峨说。作为晚辈看到先祖的良苦用心,再看看经历百年风吹雨淋破落不堪的院落,他与郑家后代再三商量,决定将郑家的历史重现。

影壁的两边对称雕刻着“数世家教读书救疾儒医并行不悖,千载大道耕田理财稼商一律正生”简要介绍了郑家的身世。由禀儒陈作楫拜书的136个字全部着金色,仅有下部的7个字金色脱落。影壁用方砖垒砌,每块方砖上都雕刻着一个字,顶端与下部、左边与右边是填空的半块方砖,在这些半块方砖上雕刻的字体略小于面用方砖的字,雕刻成锯齿状的砖将家训围得“水泄不通”,意欲后人要承前启后,越轨将遭遇坎坷与荆棘之路。影壁上有明显维修过的痕迹,防雨棚是最近维修加上的。影壁的两侧有呈“八”字状的墙壁,壁面也是方砖铺设。

“自古创业,尚德可久。守成实难,恁兹恒心……”文章开头就说了创业的艰辛与守业的不易。要有良好的道德与持之以恒的决心才能代代相传。文章写道,郑洪峨曾祖父郑迎泰、郑遴泰的父亲叫郑德堂,他学到了医术及针灸技艺,救助的人数也数不清,并将他的针灸技艺传给了他的儿子郑迎泰、郑遴泰,虽然年迈,也还亲自给病人扎针。郑德堂还将医技传给他的孙儿郑天震。

“论公先代,世系洪邑。”就是说,郑家的祖籍是洪洞,来到神山,已有几代人了。耕读传家,亦农亦商,善于学习新的东西。经常教育子孙,百善孝为先。文章结尾“吾师郑公,得其道义”,说明作此文章的陈作楫是郑德堂的弟子,影壁是其子郑迎泰、郑遴泰在父亲郑德堂健在时建造。

郑家祖籍是洪洞

“曾祖父的生年、卒年不清楚,自己也没有见过,年幼时经常听爷爷和父亲讲起他们的故事。”郑洪峨回忆道。

郑迎泰、郑遴泰是亲兄弟,迎泰没有儿子,遴泰生养了郑天震,按照传统习惯,也就是郑天震一子顶两门为郑家传宗接代。而且兄弟俩都从曾祖父那儿学到了亲传的医术。兄弟俩还会武术。郑迎泰的文化学识造诣好于郑遴泰,他曾经编著过一本拳谱,他闹中取静,将桌子垒了两三层,任凭下边妻儿老小嬉戏打闹,自己一个人静坐在上边绘画拳势,耗时一年多,编写拳谱《普天满地谱》。郑迎泰自幼耳朵失聪,凭着天资聪颖,还当私塾的老师,并于清宣统元年题写了“恩进士”牌匾。这块牌匾现存放于浮山东方艺术博览馆。

“由于这块‘恩进士’牌匾是郑迎泰题写的,是他题给郑遴泰的,还是他自己给自己题写的?现在是个谜。”郑洪峨老人有点迷茫。

民国版浮山县志记载:“郑迎泰,光绪二十四年(公元1898年)口,著有《普天满地谱七十二手法》。”县志中记载郑遴泰是史壁村人,擅长拳术,在洪洞、安泽一带颇有名气。曾经在安泽河底村传授武艺。他为人正直讲义气,曾经率领许多人与土匪打仗,并且直捣土匪老窝。他的儿子郑天震也学到了郑遴泰的武艺,还会针灸术给人治病疗伤。而郑迎泰能编著拳谱可见其武术造诣也非一般。

责任编辑:张茜