临汾新闻网讯 幸福的家庭总是十分相似,不幸的家庭各有各自的不幸。故事发生在尧都区尧庙镇西赵村,2004年,24岁的刘香丽嫁给了西赵村的杨斌。婚后,他俩与公婆一起生活,一家人和睦相处,邻里间互帮互助,生活甭提多幸福,鸣鸣的出生更让他们全家乐开了花。

一纸“诊断”全家崩溃

2006年10月,刚过一周岁的鸣鸣被确诊为极重度耳聋,一纸诊断书如重锤一般砸向这个幸福之家。当时,医生给出的治疗方案是植入人工耳蜗,医生还说人体的个性差异,不能完全保证术后恢复听力。面对巨额的手术费用以及漫长康复过程和诸多不确定因素,全家人决定做手术,哪怕只有1%的希望,也要给孩子看病,决不放弃。

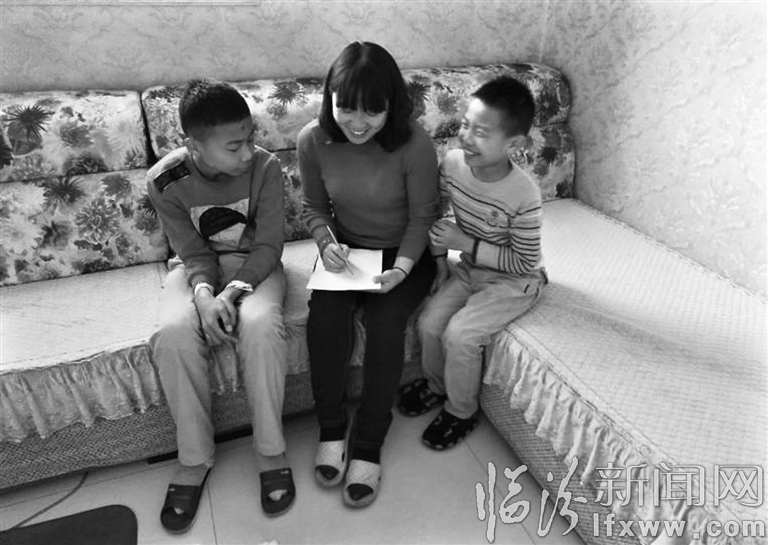

刘香丽教孩子们学习

2007年初夏,刘香丽一家三口北上为鸣鸣治病。经历苦难方见真情,回想在北京两年的康复生活,刘香丽失声痛哭。手术初期,为了省下住宿的钱,夫妻俩只能以陪伴孩子的名义留在医院,那时候,硬纸板是他们移动床,电热杯是他们所谓的厨具,衣衫成了他们夜晚的薄被。就这样,夫妻二人相互鼓励,度过了在医院最煎熬的那段时光。

手术成功了,鸣鸣出院了,漫长的康复开始了。刘香丽和丈夫必须住在北京,他们找到租价最便宜的地方,5平方米没有窗户的隔板房,还紧挨着火车道。夫妻二人安顿好,等着公婆为他们送家当。公公杨保珠年轻的时候农活出力多落下了腿疼的毛病,婆婆谭多多体重偏胖还有轻度的糖尿病,在得知孩子找到房子,他们当即买车票,背上铺盖扛起锅碗瓢盆坐绿皮火车去北京。那一日,在站台见面的时候,杨保珠和谭多多压根没认出儿子、儿媳,站台中的一声高喊的“爸、妈”,一家人这才泪眼相对。在儿媳眼里的“爸、妈”佝偻着身体背上扛着沉重的铺盖卷;在父母眼里的“孩子”瘦的变了样,短短两个月,每天吃些干馒头、白面条充饥,他们夫妻二人足足瘦了20多斤。

只要鸣鸣能康复,一家人再苦再累都挺着。接下的日子,刘香丽和丈夫风雨同舟,丈夫打工,刘香丽负责陪着鸣鸣康复,抽空打点零工。生活是苦,可坚守在一起也是甜。

一声“妈妈”全家振奋

2009年中旬,鸣鸣终于发声叫“妈妈”了,那一声“妈妈”,化解了全家心中所有的担忧和煎熬。

在刘香丽看来,全家的相互支持、相互鼓励,是他们在北京康复的最大精神支柱。面对巨额的治疗费用,全家人没有红过脸,没有抱怨过。而是悄然“苛刻”自己。刘香丽说,康复期间,婆婆得知鸣鸣会说话了,她带着借来的康复费只身一人坐火车到了北京。看着鸣鸣能发声,婆婆激动得直抹泪儿,半晌说不出话来。婆婆从手绢里掏出筹来的康复钱,匆匆待了一天。第二天上午,她们吃过午饭,婆婆悄悄给自己留下一块钱就匆匆踏上了回临汾的火车,那一路,是煎熬的,十多个小时的旅程,只有一块钱和一个刷牙杯,半夜里,婆婆饥渴难耐,嘴上暴起了干皮,在座椅上辗转反侧,其他乘客见状,帮她递了口水,她这才坚持回到了家。事后多年,婆婆才把一块钱的事告诉了她,说“一块钱,我是这么安排的,下了火车如果有人接我,这一块钱我就买个饼子吃,如果没人接我,我就乘坐公交车回家。”每每提到此处,刘香丽的眼眶里充满了泪水。

她还告诉记者,公婆为了帮他们凑康复费,压根舍不得花钱,一切开支从简,那一年多的时间没有吃过一次肉,没买过一根菜,就吃地里种的土豆和南瓜度日,期间婆婆还做了次手术,都没有告诉他们。只怕我们担心。

面对这场劫难,刘香丽一家没有争吵、没有抱怨,有的尽是无穷的鼓励与支持。现在,鸣鸣的听力和正常人一样,在某学校念初二,不仅性格开朗、做事还有恒心,学习成绩名列前茅。

全家齐心一切向好

有这样一个家庭,孩子虽遭遇疾病的重创,可全家用“爱的斗志”彻底撬掉“不幸生活”的代号。结束了那段苦难的日子,一家人又恢复了平静的生活。家里盖起了小楼,又喜添帅小伙翔翔。

和睦、友善、互助、奋进的日子在刘香丽一家体现得淋漓极致。刘香丽和丈夫杨斌更把尊老敬老的传统美德贯穿生活点滴。在刘香丽看来,公婆辛劳一生,晚年应享受生活。刘香丽自从北京回来后,家里大小事宜,安排得井然有序。

除此之外,每隔一段时间,刘香丽全家都会召开家庭会议。会议内容就全家人优缺点展开讨论和总结,在相互的建议中,全家人得以奋进。现在,良好的生活品性已让全家形成互相理解、尊重、包容、平等、关爱的文明家风。前不久,刘香丽一家在2018年度十类百户“最美家庭”中,喜获“平安和谐家庭”殊荣。

如今,刘香丽一家用行动书写踏踏实实做人,勤勤恳恳做事,尊老爱幼,和谐共处最美家风。她的给力家风是“真善美”的名片,是城市文明的生动的注脚。记者 祁欣 文/图