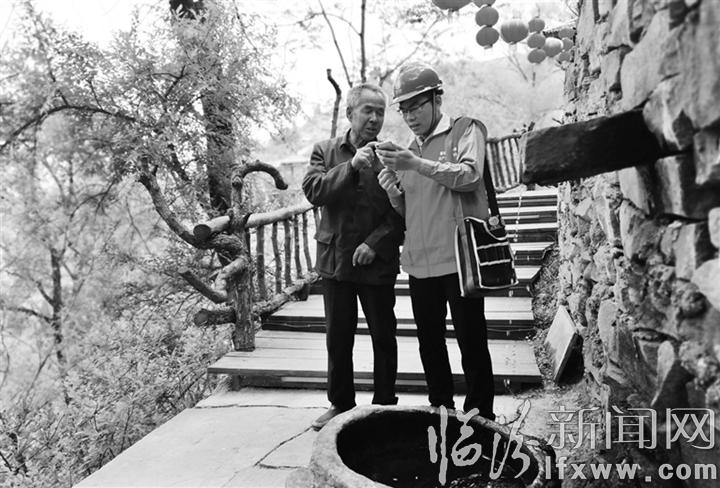

供电公司员工手把手教村民网上购电

临汾新闻网讯 1936年,毛泽东率领红军东征,在永和居住和战斗了13个日日夜夜。在这里,毛主席指挥了在山西的对敌斗争,组织召开了军事会议,将“渡河东征、抗日反蒋”的方针,改变为“回师陕北、逼蒋抗日”的策略,并亲自指挥东征红军从于家咀渡口回师陕北。

如今,硝烟散去60余载,昔日油灯如豆的革命老区在历经“户户通电”、新一轮农网改造之后,这片浸染着红军的睿智与坚韧的土地上,人民的生产生活得到怎样的改善?

古渡口焕发勃勃生机

5月9日清晨,乾坤湾还笼罩在吕梁山薄薄的雾气中,驱车行驶在前往于家咀的蜿蜒山道上,周遭的寒气还没有完全褪去,夏的气息却已扑面而来。村舍、青烟相映成趣,高树、低柳俯仰生姿,依着山崖低语呢喃。

位于永和县阁底乡于家咀的古渡口是锁钥秦晋、屏障河东的关河天堑,也是沟通晋陕、互通商贸的古渡要津。千百年来,由于地理条件的限制,“靠天吃饭”的农耕方式成了老区农业经济发展的羁绊。这个拥有135户居民、370余人的小山村成为远近闻名的贫困村。

2017年,伴随着新一轮农网改造升级工程的有序推进,永和县实现了机井通电全覆盖,电动机井浇灌了庄稼人脚下的每一片耕地。在于家咀,一场助力老区发展的贫困突围就此展开。

69岁的于三成任该村党支部书记已经24年,亲历了农田机井通电全过程。“以前浇地得几个好劳力把水泵抬到黄河边抽水,费时费力还不安全。”回忆过去浇地的日子,于三成直摇头。“现在好啦,村村通上动力电,电闸一合水就来。”

得益于电力保障的到位,村民于有喜的10余亩西瓜地能收入四五万元。安全便捷的灌溉模式让他倍感省时、省力:“种多少地我都不嫌累。”

“党十九大召开后,咱于家咀也一步跨入新时代,老百姓扬眉吐气了,奔小康就在眼前了!”于三成激动地说。

黄河滩孕育致富梦想

走出于家咀村已是正午时分,透过淡薄的云层,一排排深蓝色的光伏板正沐浴着阳光,将炙热的太阳能转化为清洁电流,汇集输送到电网,让老区百姓的日子像光伏板一样充满了阳光。

“电好了,真的晒晒太阳就能挣钱?”曾经,南庄乡郭家村村民白双红向前来勘测线路的永和供电公司技术员说出了自己的愿望,得到肯定的答复后,他开心地笑了。

白双红的愿望也是众多老区百姓的期盼。2017年,该公司积极落实扶贫攻坚战略部署,开展“国网阳光扶贫行动”,为郭家村新增了5台变压器,有力地支持了该村的经济发展。白双红算了一笔账:“新建的100千瓦村级光伏发电站并网后,预计年发电量15万度,每年至少收益14.7万元。”他说:“这一切,都离不开农村电网基础设施的完善。”

百姓笑容的背后是电力员工的付出。该公司运检部工程负责人毛小斌记忆犹新,冬天大山里气温跌至零下20多度,就是在这样恶劣的环境中,施工人员为郭家村架设线路,确保光伏电站如期并网。

“挖掘机在冻土上开挖,只见冒烟不见动静,57个坑基,硬是靠点火烤开。那些日子里,他们起早贪黑,运杆、刨坑、立杆、放线,有时候饭都顾不上吃。”毛小斌说。

扶贫攻坚,事关全面建成小康社会和人民福祉。今年4月底,该县装机总容量达10581.2千瓦,总计发电量900.39万千瓦时,受益居民1532户,一跃成为我市光伏发电并网户数第一县。

国家电网照耀老区未来

“一二三,嘿;一二三,嘿……”4月12日深夜,永和县南庄乡刘家山村一片寂静,但此时却从山顶上传出号子声。7名员工在整齐的号声里,一点一点地合力将电杆立起。一名皮肤黝黑的小伙子站在旁边,背上已被汗水完全打湿,双眼盯着立杆现场,从安全帽里流出的汗水淌在额头上。

小伙子正是该公司运检部工程负责人毛小斌。他说,由于沿黄扶贫旅游公路位于山顶,道路崎岖,车辆尚未通达,供电设施大多是靠人拉肩扛运送到山顶。接到任务后,他们从现场勘查到确定施工方案,再到电杆运输、组立、导线架设,仅用了5天时间,就完成了新旧线路倒接,为沿黄公路架设10千伏线路10800米,组立电杆31基,安装变压器2台,确保了工程用电。

沿黄扶贫旅游公路是我市基础设施重点建设项目,公路建成后,将连接黄河沿岸永和乾坤湾、红军东征纪念馆、吉县人祖山、壶口瀑布等40多处景点,带动沿黄旅游业的发展。预计到2020年可扶持200个贫困村通过发展旅游脱贫致富,惠及沿线贫困群众10万余人。

“老区人民为中国革命胜利作出了巨大的贡献和牺牲,一定不能因为电网滞后影响老区发展。”该公司负责人陈卫东的话掷地有声。

去年4月21日,永和县110千伏芝河变电站正式投运,结束了山西省县级区域没有110千伏变电站的历史。该工程从立项、开工到竣工,仅用了一年时间,创造了山西公司同类项目建设的最快速度。

电力事业的发展带动了永和县社会经济的发展。近年来,在优质电能和供电服务的托举下,该县积极开展文化旅游暨产业扶贫活动,在脱贫攻坚的实践中趟出了精准扶贫、精准脱贫的永和路径。

笔者手记:

汽车奔驰在蜿蜒曲折的盘山公路,目之所及是高耸的山峰、盛开的山花、茂密的山林。拂去岁月的尘埃,在这片曾经是革命前辈浴血奋战的疆场上,早已不见当年凋敝的景象,一栋栋规划有序的红墙瓦房正如雨后春笋般拔地而起。

短短两天的走访,感触很深。老支书于三成那句:“没有电,好风光、好特产都换不来好日子,摘不掉穷帽子。”的话直撼心底。心酸往昔油灯如豆的日子里,那个奋力划着皮筏子漂流过河的身影,只为到黄河对岸的陕西延川打上三两斤煤油;欣慰如今可靠的电力供应,让村民们挺起了腰杆:“我要带动乡亲们一起养牛,让我们的光景都‘牛’起来!”已稳定脱贫的东征村村民冯春虎信心满满。

峰回路转间,一幕电力工人紧张施工的画面呈现在眼前,一根根杆塔上的身影在夕阳余晖里,拼凑成一张灵动的剪影。远处,三三两两身着艳丽服装的孩子在绿荫下、在花草中,嬉笑着、追逐着,欢快的笑声在乾坤湾的上空回荡。不觉间,一种感恩的情愫油然而生,缠绵于这色彩斑斓的山水之间。

“看到今天的乾坤湾,先辈们一定会十分宽慰。”我这样想着。(陈爱红 苗康康)

责任编辑: 吉政