在山方里,时间的脚步是缓慢的。

临汾新闻网讯 山方里,黄土高原上的一个小村庄,隶属于永和县打石腰乡辛舍果村委。一道道梁峁沟壑迟滞了岁月时光,也阻隔了闹市喧嚣,使这里成为静谧的所在。

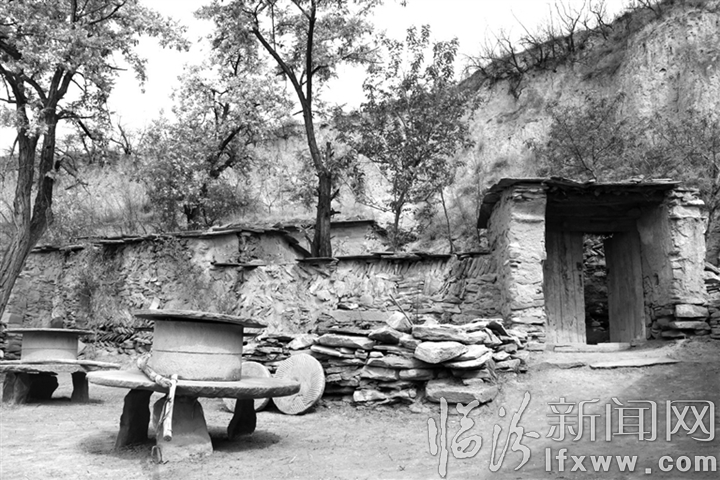

从举办2019永和槐花节暨消费扶贫活动的花儿坡,沿着旅游公路车行十余分钟,来到一处开阔的塬面,举目望去,绿意葱茏掩映下的是几座石板与黄土垒砌的院落,古朴而静幽。据说这就是山方里的老村。

时至今日,因为村民们口口相传的一个“真实故事”,愈发使它久远深邃。话说山方里村原名山皇里村,清朝嘉庆年间,村里有个叫刘天德的地主,家财万贯,良田万亩,以至于从山皇里村到永和县城“不踩别人家一脚地”。然而,刘天德疏于对子女管教,六个儿子平日里好吃懒做,赌博、喝酒、抽大烟样样在行,加之挥霍无度,最终使家族走向了败落。

或许刘家的财富之巨有些夸张,但那石质的窑洞、门脸上寓意吉祥的精美石雕、院里的拴马石、洞内拼接契合的石床围,以及规模了得的“洞中之洞”,却依然能够使人窥见地主刘天德当年的阔气。

在山方里,时间的脚步是缓慢的。连同“地主院”,村里现有的36孔旧窑洞、500余米古地道,和散落各处的石磨、石碾等器具,还保留着数十年乃至百年以上的风貌……隐没于荒草丛中的农耕时期遗存,在永和县公安局党委委员兼县城市管理执法大队大队长穆永明的眼里都是难得的“资源”——被岁月打磨得斑驳的器物,留存着老一辈人的记忆,也成为新一代年轻人了解过往的载体。而原本山水之隔的区位劣势在他看来也成了优势,“这里景色怡人,白天山清水秀、鸟语花香;夜晚星辰满天,偶有虫鸣。在此驻留,空气清新,心静神安,是都市人放松心情静养的好去处。”在穆永明绘声绘色的描述里,山方里如同世外桃源般的存在。

这是一个以古村落保护与开发为依托,以旅游业带动产业发展,全力加快脱贫致富奔小康步伐的设想。作为帮扶单位负责人,穆永明参与和推动着设想落地,县城市管理执法大队联手打石腰乡政府、辛舍果村委、县信用联社等3家单位,通过多方努力自筹资金20余万元,聘请专业公司对山方里古村落的保护与开发进行设计和施工。

按照规划设计,山方里古村落将以打造乡村休闲民俗体验游为目的,传承乡村根基文化为宗旨,充分利用当地自然环境资源,以旧复旧古村落,营造亲近自然的乡村氛围。同时,利用槐花品牌效应打造诸如核桃树、红枣树、苹果树、桃树、杏树、花椒树、樱桃树这样的经济林,以此发展旅游、观光及采摘产业,广开村民增收致富渠道,为当地脱贫工作的稳步推进打下坚实的基础。

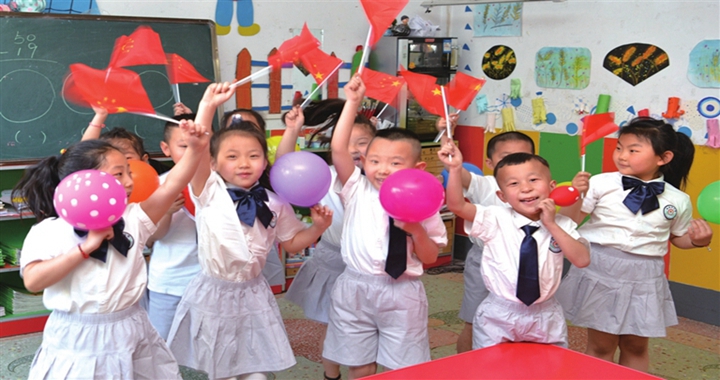

目前,村里遗存的一座清代观音菩萨庙正在修缮,戏台也已经打地基。在整修过的三个院落里,展陈着纺线车、织布机、饸饹床、麻油灯、酒篓等生活用具和锄头、镰刀、铡草刀等旧时农具,吸引了不少慕名而来的研学家庭。

小山村也有旅游梦,旅游开发点燃了山方里人的热情。刘芳青是土生土长的山方里姑娘,一直在太原打工,听说家乡有“大动作”,她特意赶了回来。“看到村里找到了发展门路,我对家乡的明天充满了信心。”驻足儿时读书的窑洞,刘芳青若有所思地说。

63岁的刘取成也激动不已,他将家里收藏的一两百年间的多份地契、房契展示给帮扶干部,希望能为山方里的旅游开发注入一点文化元素。“随时需要,我随时贡献出来。”刘取成的语气里透着坚定。

乡村旅游被誉为脱贫致富的“朝阳产业”。如今,在永和县“文化引领,旅游兴县”战略的指引下,山方里人对未来有了更多期待。

记者 孙宗林