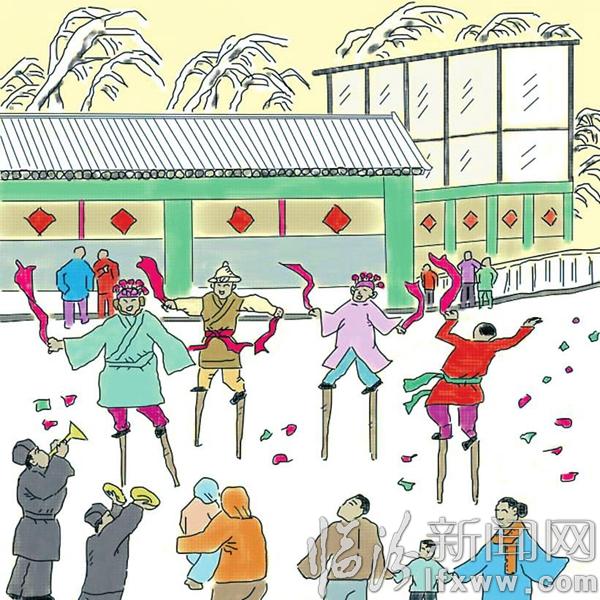

高跷俗称拐子,是一种足踩木跷作舞,流传较广的民间社火形式。踩高跷是临汾城乡人民群众正月十五闹红火时的压轴节目,主要表现人民群众对丰收的喜悦和对未来生活的追求和向往,踩跷人员的形象扮演多选择民间广为流传的经典故事。跷腿高低不一,高则一丈多,低则一尺多,一般为四、五尺。用弦乐伴奏的叫“文高跷”,常和秧歌结合,突出扭和踩。用打击乐伴奏的称“武高跷”,常以特技取胜。

高跷源远流长。《列子·说符篇》记载:“宋兰子以双肢长倍其身,属其胫,并趋并驰。”描述了高跷的形态。在汉、六朝的百戏里叫“跷伎”,在宋代叫“踏跷”,自清以来才叫高跷,它遍及平阳大地,有“文高跷”“武高跷”“响铃高跷”。浮山县高村、庄里、张家河、史壁一带,流传着“武高跷”,据高村老艺人赵吉库回忆,听老辈人说“武高跷”在明代就已出现,传下来的节目有《吕洞宾戏牡丹》《西黄庄》《西游记》等。每年春节,庙会开始的前半月就开始训练,这样,他们村的“武高跷”便世世代代流传下来,到了清代,高跷队伍由原来的十余人发展到几十人上百人,内容不断丰富,技巧不断提高,出现了“过天桥”“朝天蹬”“跌八叉”“跳桌子”“跳双凳”“端腿跳”等高难动作。清末民初,受浮山农民英雄陈彩彰起义的影响,高跷中便增加了武术色彩。20世纪40年代,对高跷进行了改革,增加了“操兵”“上炮楼”“攻碉堡”等内容,使“武高跷具有时代感。”

流行在尧都区一带的高跷,可称秀美热烈的“文高跷”,是当地春节、元宵节期间社火活动的主要艺术形式,以当地鼓吹乐伴奏助威,一个高跷队多时近百人,依各种神话、戏剧人物为扮相,在有强烈节奏的音乐声中,穿街而过,进入广场,在头跷的指挥下,随着鼓吹乐曲,由慢而快,变换着队形,扭的和吹的要摽(biao)上劲,直到吹的上气不接下气,扭的前脚不赶后脚。气势恢宏,舞姿优美,没有武戏动作,全凭节奏整齐、队形多变取胜。

“响铃高跷”流行在隰县千家庄村,因跷上拴着小铃,表演时随着步伐发出“叮铃”的清脆声而得名,它的表演,由“文”“武”两部分组成,既有以“扭”为主的队形变化,又有以武为主的技巧表演。表演队形有“蒜辫子”“走8字”“二龙出水”“四门斗底”“五角星”“双龙摆尾”“卷菜心”,并穿插表演“端腿跳”“提腿跳”“跳八叉”“掖腿转”“大劈叉”“过金桥”“跳桌子”“跳双凳”等技巧,最后还要摆出“踩扁担”“拉骆驼”等艺术造型,颇受群众欢迎。(锡刚)

责任编辑: 吉政