舞龙灯俗称“耍龙”,是流行在平阳民间的一种传统社火形式。每逢盛大的喜庆节日,人们总要敲锣打鼓,戏龙作舞,以此展示和发扬降龙伏虎的英勇气概,抒发欢欣鼓舞、激越奔放的心情。

龙灯的制作与造型根据流行地带各具特色,一般由竹篾、铁丝、木棍、纱布、花布、绸缎或纸扎成,分龙头、龙身、龙尾三个部分。灯架由若干环节构成,每节下面有一根木棍儿,节数不限,但为奇数,一般7至11节,节内燃以蜡烛的称“龙灯”“火龙”,不能燃烛的称“布龙”“彩龙”。

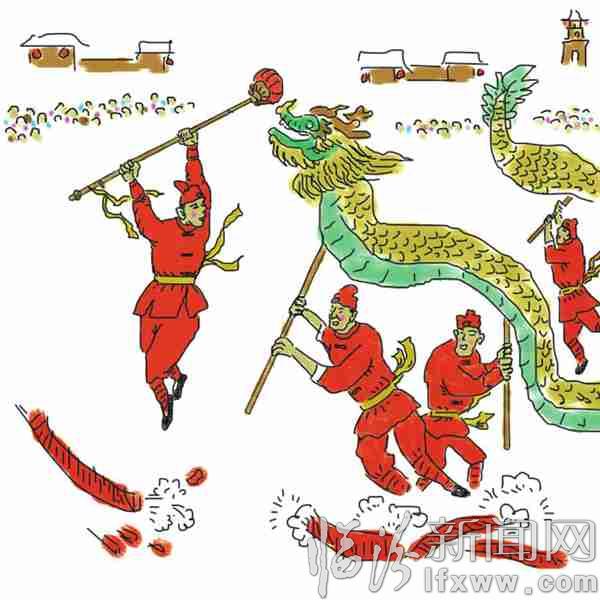

表演龙灯时,前面一武生或武旦角色装扮者,手持彩珠,引龙戏耍,后面由数个乃至十数个精壮汉子,双手撑持木棍儿,高举龙灯,伴以锣鼓吹奏音乐,碎步作舞。龙灯有单龙、双龙和群龙之分。

表演技巧和形式一般有:“老龙出海”“金龙漫游”“鱼龙缠腰”“二龙戏珠”“龙蟠虎踞”玉龙治水”、“巨龙腾飞”“青龙追捕”“众龙逶迤”以及“头尾齐钻”“龙吐烟火”“龙转弯”“龙摆尾”“蛇退皮”等。此时,往往配有跑旱船、耍狮子、斗老虎等社火形式,场地上呈现着龙欢狮舞、龙腾虎跃的壮观气势,特别是表演“二龙戏珠”时,那种飞腾跳跃,蜿蜒起伏,忽而高耸,似飞冲云霄,忽而低下,像人海劈浪,此景此情,令人叹为观止,流连忘返。

舞龙灯历史悠久、源远流长。据有关史料记载,龙灯始于西汉,归属百戏,大致是由人装扮成珍异动物并表演,最初起于求雨民俗活动,在当时的民间就相当普及了。《汉书·西域传赞》中有“漫衍鱼龙”(亦作曼延,古代百戏节目,“鱼龙”和“漫延”的合称)之载。南宋孟元老在《东京梦华录》中曾写道,北宋时的汴梁(今河南开封)每逢元宵佳节,“各以草把缚成戏龙之状,用青幕遮龙,草上密置灯烛万盏,望之蜿蜒如双龙飞走。”所以唐、宋时期的“社火”“舞队”中,耍龙灯已是常见的表演形式。

尧都区界峪村的龙灯在当地起源较早,除了制作精致、表演技巧较高外,与众不同的是,他们的龙节则是偶数,只是润年才成奇数。旧时,那里流传着这么一句民谚:“不耍龙灯必遭年景”。所以,他们连年舞龙,而且在表演之前,要用高粱秆和彩纸,扎制两个龙窝,分摆左右,中间制一水槽,水槽上做一神龛,龛内设一龙的牌位,上写祖先尊称的文字。龙灯起动之前,人们要敲锣打鼓,在神龛前烧香叩头,名日祭祖,接龙出窝。耍完龙灯后,仍然在这里焚香叩头,送龙返回,并表示谢龙。如此,乞求风调雨顺,五谷丰登。

这就不难看出,人们把龙崇拜为自己的祖先,视龙为和风化雨的主宰。同时,表演时,舞龙人上下左右穿插,长龙翻滚盘绕,其饱满刚强的情绪,粗犷有力的动律和气势,突出地表现了人民勇敢无畏、富有拼搏腾飞的民族精神,令人以“龙的传人”而自豪。

锡刚文/图

责任编辑:张茜