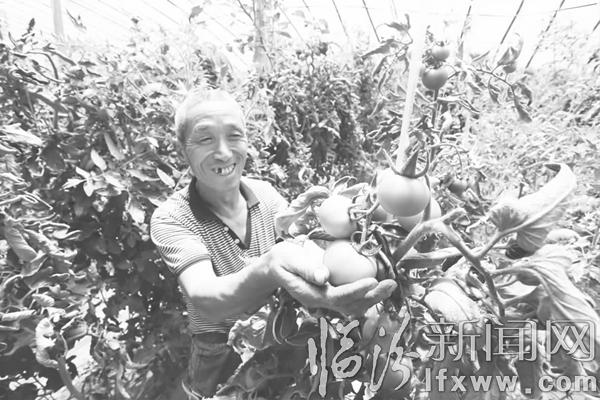

农民郭治忠喜迎丰收

临汾新闻网讯 浮山县张庄乡喜人景象连连,普通农田被一座座生态蔬菜大棚取代,村中上了年纪的老人不愁活儿干,在外打工的年轻人纷纷返乡,周边乡镇的农家妇女也来谋职,大伙儿在家门口就把钱挣了。

钱袋子鼓了,农民们笑得合不拢嘴,这一切得益于浮山县历时六载精心打造的印象田园生态农业示范园区(下称印象田园)。该园区覆盖张庄乡下辖的小郭村、徐村、堡南村、陈庄村、辛村、南西河村、梁村等村庄,利用良好的区位优势、环境优势和人文优势,变传统农业为现代农业,铺就了一条促农增收的“绿色”致富路。

足不出户也能赚大钱

日前,记者来到位于浮山县县城西南3公里处的印象田园,实地探寻农民们致富的秘诀。在阳光照射下,一眼望不到边的大棚显得格外耀眼。走进大棚,黄瓜、辣椒、西红柿、甜瓜等蔬果长势喜人,农户们打杈采摘,干劲十足。

“我们种植的有机西红柿是经过权威机构认定的,特点是无污染、富营养和高质量,能够让人找回餐桌上久违的原汁原味。”58岁的郭治忠是堡南村的村民,他随手摘下几个西红柿邀记者品尝。一口咬下去,确实如他所说,经过有机栽培的蔬果保持了原有的纯正味道,口感良好。

堡南村是一个典型的农业村,村民们曾以种植小麦、玉米为生。“以前,我们靠天吃饭。在风调雨顺的情况下,一亩地只能收入八九百元。如今,很多人先后建起了大棚,年收入稳定增长。我看着‘眼红’,也抓紧行动,去年建起了八座大棚,种了黄瓜、西葫芦、葡萄、草莓,我觉得这日子越过越美。”郭治忠朴实的笑声在棚内回荡,他切身体会到现代农业带来的改变。由于人手短缺,他将在外打工十年的儿子叫了回来。干了不到一年,他儿子就从“零资产”变为小有积蓄。

一个棚年收入五六万元,足不出户也能赚大钱。对印象田园的农户而言,这是活生生的现实。据浮山县农委负责人胡大庆介绍,设施农业是园区发展现代农业走出的第一步。按照规划方案,目前已建成日光温室500余座,春秋大棚300余座,形成了集育苗、种植、管理、销售于一体的一条龙服务体系。

“印象田园项目运作六年,总面积为2.8平方公里,项目总投资3.3亿元,是集设施农业、园林观赏、休闲度假等三大板块为一体的多功能、综合性生态农业示范园区。”胡大庆说,该项目正在成为浮山县全力推进“六大发展”,实现农业增效、农民增收、全县农业大发展的一朵奇葩。

土地流转促产业增效

过去,铁矿业一直是浮山发展的“命脉”,占浮山县财政收入的八成以上。但是,随着多年来的开采,铁矿资源急剧减少,靠山吃山”已不是可行之路。在转型发展的理念下,浮山县瞄准生态建设,利用多重优势将绿色生态转变为生产力,实现以生态建设带动经济新发展。

2010年,印象田园应运而生,拟规划建立以温室大棚为核心的设施农业体验区。“通过土地流转发展农业园区,必先征得村民们的同意,使大家了解现代农业的前景以及园区规划的合理性。”胡大庆说,项目运行初期并不顺利,虽在意料之中,但也遭受着重重考验。一是村民们思想滞后,土地流转困难;二是资金压力大,难以推动村民们自主建棚的积极性。

面对这一难题,浮山县政府与浮山县农村信用联社积极协调,建设一个标准温室可贷款65000元,同时发放扶贫补助16000元,两年贴息16000元。原先,有些农户想建大棚增加收入,却因前期投入成本高、资金少而迟迟下不了决心。当资金难题迎刃而解时,他们开始争抢着建大棚。项目运作第一年,流转土地600亩,涉及农户73户。这两个数字也在逐年猛增,现总流转土地2050亩,涉及农户300余户。

在搞好土地流转的同时,印象田园加强基础设施建设,鼓励和支持“合作社+农户+基地”运行模式,重点扶持有地方特色的种植业,如黄瓜、有机西红柿、西葫芦、豆角、辣椒等,推动当地农业向规模化、产业化方向发展,让农户“转”出特色产业、转”出效益,从而实现共同致富。

创新模式助经济发展

从引导建棚到自主建棚,庄稼汉当上了“大老板”。但是,一个个新问题接踵而来。2012年,越来越多的农户加入印象田园,原有的农业技术人员明显吃紧。浮山县政府立即着手试组建设施蔬菜技术服务团队,邀请省农科院小麦研究所专家担任首席专家,聘任曲沃农民专家为岗位专家,同时设立了技术监理和农民跟班技术员,不仅服务于园区,还服务于全县6个乡镇21个村,确保每周进棚一次、入户指导一次。

“园区的农户们初次接触大棚,没有相应的种植经验和技术,面对一些问题经常束手无策。自从有了专家团队,经常在园区集中组织培训,还办起了夜校。专家们面对面、手把手,把技术送到了田间地头,解决了“最后一米”的难题,并且做到包教包会,使他们懂得如何在预防为主、综合防治、不影响产量的基础上提高成果。”县蔬菜产业服务中心主任陈华介绍,从督促学习到主动学习,农户们培训效果明显,还涌现出一批先进分子,呈现出新型农民的新风貌。”

设施蔬菜技术服务团队全程精心服务,并研发了水后简捷定植方法、黄瓜插接育苗方法、联动大棚地暖式节能蔬菜育苗装置等三项专利。在此基础上,再结合高效农业“三新”技术,组成水肥一体化滴灌高垄栽培模式,达到精准施肥、省时省力,同时增加产品附加值、提高单位面积产量。从而促进园区农业发展,为广大农户增收。在全国农技推广大会上,省农业厅还将这一先进经验作为“重头戏”汇报。

在采访过程中,记者留意到不少外地货车在园区进进出出,一些农户忙着将蔬菜装箱、过秤、装车,现场一片繁忙的景象,丰收的喜悦像花儿一样在大伙儿脸上绽放。“只要种得出来,就不怕销不出去。”一位农民乐呵呵地说,我们种植的有机西红柿的售价是普通西红柿的三倍。客户源相对稳定,多销往太原、西安及临汾市区。”

陈华表示,日后,园区将完善交易市场,引进冷链物流。届时,农户不出家门,就可将蔬菜输送到全国多地。

脱贫致富走转型新路

“要想脱贫致富,必先思想脱贫”这是许多农户达成的共识。徐村村民丰海丽原先种着14亩田,年收入仅够温饱。当现代农业的号角吹响,她的思想也发生蜕变。她投入园区,先后建起了13座大棚,并引进种植索蚌、西伯利亚等优质百合花新品种。从参加培训到主动自学,她已成为园区的一名技术员,将自己的种植经验与人分享。

在丰海丽的辛勤努力下,这13座大棚带来了20万的年收入。“我又承包了两块地,计划打造家庭采摘农场及农家乐。有园区做后盾,我们农民也有大发展。足不出户,亦能致富。”底气足了,她的“野心”也大了。精准的眼光、非凡的勇气、踏实的工作态度正是她成为园区示范户的原因。

土地流转和现代农业正在盘活多年来农户手里“沉睡的资本”,印象田园按照特色、休闲、观光农业的发展思路,调优农业产业结构,加快设施农业体验区、锦绣园林观赏区、休闲养生度假区等三大板块的建设发展。这不仅解决了附近村庄土地无人种、不愿种的难题,也解决了农村剩余劳动力的就业问题。

“像我这把年纪,在哪儿能找到工作?但是,到了印象田园就不愁没活儿干。我现在长期给一农户打工,不用出远门还收入稳定。”65岁的村民卫斗家告诉记者,还有许多村民像他一样,选择了就近打工,生活、工作两不耽误,家庭收入也有了保障。此外,附近乡镇、村庄的家庭妇女也抽空当上了钟点工,闲时的收入为60元/天,忙时可拿到80元/天—100元/天的报酬。

打造促农增收新引擎,印象田园正在作为浮山县的一张名片向外推广。园区负责人盖寅生说:接下来,我们将按照浮山县的规划内容逐步完善园区功能。目前,园区中的设施农业、园林绿化、漫道系统铺设,绿化和环水库道路等的工作已基本建成,水库加固工程也已全部完工,锦绣田园、休闲农家、亭台木屋、林阴通道等项目正在分步加快实施。”“园区周边启动了3000亩标准化果园建设项目,梁村、徐村、小郭村列入省级美丽乡村建设计划,正在进行连片打造。

梁村老君洞国家重点文物保护单位目前已修葺完成。”盖寅生表示,印象田园以打造“临汾后花园”为建设目标,逐步推进浮山民俗文化、浮山美食文化、浮山生态文化的开发和利用,以推动农业、文化与旅游产业相融合为新的增长点,进一步提升浮山的影响力和知名度,推进美丽浮山建设进程。

记者 苏亚兵 李静

责任编辑: 吉政