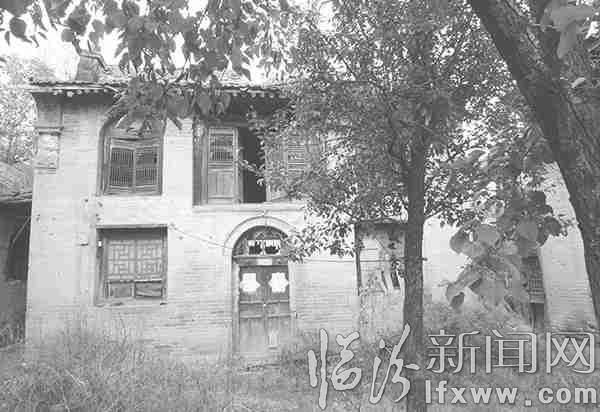

临汾新闻网讯 古县古阳镇凌云村神圪垛自然村有一座二进院,因村中已经无人居住,该院落具体建筑年代、大院主人姓甚名谁,已无法追溯。但在我市第三次文物普查中,该院落确认是抗日战争时期太岳地委和太岳行署的驻扎地——太岳中学旧址。

第三次文物普查确认,1943年春,太岳中学由洪洞赵城山峪迁至神圪垛,当时的校长刘舒侠、队长杨佐直,在此居住19个月,后迁至沁源县柏子镇王河村。该旧址坐东北向西南,二进四合院布局,还有一个后院。一进院的房子坍塌严重,已成废墟。二进院基本完整,但门楼已经消失。该院落占地面积约256平方米。

通过查阅大量史料,证实神圪垛是太岳中学旧址的资料少之又少。而太岳中学却是中共太岳区党委和太岳行署的前身——山西省第三行政专员公署路西办事处,是太岳革命根据地最早的一所中学。

据《烽火岁月中的太岳中学》文章中说道:1940年冬季,在日军重兵分十路对太岳区进行毁灭性的‘三光’报复大扫荡后,校舍化为灰烬,学校采用分散居住、集中上课的形式进行教学。1941年夏,太岳中学师生自己动手打窑建校,一个多月时间就在沁源史家沟打成土窑洞十多孔,遂迁入新校址。同年秋,日军同浦路清水师团伊藤部及白晋铁路、临屯公路等处之敌江口联队、村井旅团大井大队、增田大队等部对沁源及整个岳北根据地实行“铁壁合围”大“扫荡”,学校被迫辗转于绵山、王家湾、鱼儿泉一带进行教学。在极其艰苦的条件下,太岳中学师生坚持了山沟分散教学,充分利用各种场合宣传抗日救国的道理,积极配合了根据地军民的反‘扫荡’斗争。”

文章中仅提到“迁往安泽县境内”,对神圪垛只字未提。记者在尧都区魏村拍摄民居张家大院时,该村村民提到了大院的主人都是抗日队伍的高级干部,男同志叫张天珩,女同志叫张天佩,他们的先祖是方圆有名的望族,不同的是他们共同走上了民族解放的道路,听说张天佩当年就在太岳中学就读。

记者在网上查到,在纪念抗日战争胜利70周年之际,时年92岁高龄的张天佩老人对在神圪垛的记忆非常清晰。老人说,1937年学校解散,大哥张天珩把她送到了刘村的八路军学兵队。1943年,张天佩来到了解放区投奔革命,找到嫂子丁云,加入了“妇救会”。

据张天佩老人回忆,1943年10月,日寇对太岳革命根据地进行了一次所谓“铁滚”大扫荡。一天夜晚,学校得知日寇进山扫荡的消息时,从北面“滚压”而来的鬼子已到了安泽县北部地区,离学校当时的驻地——神圪垛不远。学校领导立即作出紧急动员,全体师生连夜出发,隐蔽在神圪垛后高山绝崖的密林中。师生们在霍山顺着山上的羊肠小道艰难前行。走了半夜,来到一个山沟拐弯处的小山庄,刚准备休息,就听到前边低声传来的命令“不能休息,立即离开这里。”大约走了两个小时后,又传来命令:就地休息,准备宿营。”并叫各班派人前去安排地方,然而两三分钟后,派出的同学回来说:敌人离我们很近,迅速转移!”这样,全体师生又顺着羊肠小道进入深山。

老人对柳沟记忆颇深,柳沟南半坡上的森林特别茂盛,师生们就隐蔽在林子深处。柳沟,在霍山山脉里是一条大沟,从山顶到沟底,森林茂密,杂草丛生,是个很好的隐蔽处。一百多名师生在敌人的包围中,整整隐蔽了一天两夜。

张天佩老人回忆,从神圪垛出发时,从北边“滚压”而来的敌人已经到了离师生不远的地方。进山的那天早晨,从南边来的敌人离师生们只有五里。学校领导经过紧急商讨,决定把向兴唐寺方向突围的路线和敌情侦察清楚,准备向西突围。此时,前方兴唐寺方向已经起了大火,后边和周围的山头上,敌人也四处放火。刘舒侠校长决定亲自带几名学生去侦察,走后不久就与第一路侦察人员会合,得知兴唐寺的敌人已经撤走,便立即下令全体师生火速突围。大约在午夜三点多的时候,全体师生顺利到达兴唐寺,突破了敌人的包围。

老人说,当师生们来到兴唐寺时,那里一片凄凉,学校在这里清点了队伍,宣布早已安排好的分散隐蔽计划,便迅速出山,趁天不亮,分散到敌占区的同学们家里去隐蔽。

神圪垛村的这座二进院,虽然留下了一些谜团,但它印证了太岳中学的发展,体现了中华儿女奋起抗击日寇的不屈精神。

记者 王隰斌

责任编辑:张茜